揚州市文物古跡介紹

江蘇省 廣陵區 高郵市 寶應縣 邗江區 江都區 儀征市 揚州市文物古跡 揚州市紅色旅游 揚州市名人故居 揚州市博物館 4A景區 揚州市十大景點 全部 揚州市特產 揚州市美食 揚州市地名網 揚州市名人 [移動版]

41、廣陵四望亭

四望亭在縣學街東首,汶河路西側。其始筑年代,一說南宋嘉定年間,,一說明嘉靖時。《萬歷江都縣志》引宋《寶佑志》云:“四望亭在州治南,寧宗嘉定年間(1208-1224年),特授直寶謨閣、權發遣揚州事、主管淮東安撫司事崔與之建。”《乾隆江都縣志》載,始建于明嘉靖三十八年(1559年),清康熙、雍正年間均曾修葺。原名文奎樓,后名魁星閣,是江都縣學的組成部分。亭為磚木結構,八面三層,攢尖式瓦頂。底層四面皆有拱門與十字街道相通,故有“過街亭”之稱。二、三層八而圍以古樸的窗欄隔扇。登梯而上,推窗四眺,市區附近景色可一覽無余。每層亭檐有八個飛角,三層共24個,每個飛角都有風鈴,風吹鈴響,聲調悠揚。清咸豐三年(1853年)二月,太平軍攻占揚州,將領林鳳翔、李開芳率軍北伐,曾立昌留守揚州,曾“架木四望亭,伺城外……[詳細]

42、董子祠

董子祠位于揚州明清古城北柳巷小學內,是揚州人為紀念漢代大儒董仲舒而建的祠堂。董子祠始建于明代弘治年間,清光緒七年重修。現存大殿是我市為數不多的明代建筑,為典型明代風格,進深九檁,前有卷棚,楠木柁梁,體量宏大,具有很高的文物價值。董子祠現為市級文保單位。因年久失修和自然災害的影響,董子祠嚴重損害。為保護這一珍貴文博資源,修繕董子祠被列為文博城建設項目,市區兩級政府組織領導專家反復論證修繕方案,最終遵循“不改變文物原狀,保持建筑原有形制、特征和風貌,揭頂不落架,修舊如舊”的主體方案,于2008年10月10日按時、保質、安全無事故地完成了大殿主體的修繕工作。董子祠修繕工程得到了市、區兩級領導的高度重視,揚州市委、區委主要領導先后親臨工地視察,對修繕工作和修繕后的董子祠的用途作了重要指示。在區委區政……[詳細]

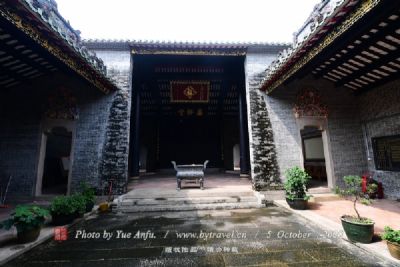

43、盧氏鹽商住宅

揚州盧氏鹽商住宅被譽為“鹽商第一樓”的盧氏鹽商住宅,它以綿延的建筑群落、精美的建筑風格成為諸多珍珠中最耀眼的一顆,是揚州古城文化當之無愧的新看點。它是揚州晚清鹽商最大的豪華住宅,坐落于康山文化園旁。宅主為商界巨富盧紹緒,據介紹,此宅建于清光緒年間,占地面積萬余平方米,當年興建此宅耗銀7萬余兩。揚州盧氏鹽商住宅即盧紹緒的住宅始建于1894年,占地面積6157平方米,建筑面積4284平方米。整個盧宅共11進,1981年,因使用不當,建筑前4進大廳毀于大火,余下建筑僅剩一半。修復后的盧氏鹽商住宅前后進深達百余米,從外表看青磚黛瓦與一般住宅無異,但置身其中,明顯地感到一種“藏富不露”的大氣。據介紹,一般的建筑都是明一暗二,但盧宅卻是明三暗四,讓人感到十分開闊。令人驚奇的是,盧宅從第一進到第四進的天井……[詳細]

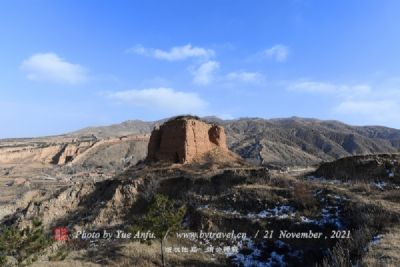

44、揚州宋大城遺址

揚州宋大城遺址 位于四望亭路的宋大城遺址博物館為考古研究作出了很大的貢獻,展示了揚州宋代城池史,為“八五”期間全國考古十大新發現之一。 遺址-宋代揚州城池概貌:五代后周周世宗在唐代舊城的東南隅改筑了一小城,世稱周小城,西城門在五代周小城基礎上修筑,并一直沿用到清代。附近為五代城墻馬面(城墻女墻上的戰棚),北宋、南宋的甕城門道,進出城門的磚鋪路可以看出宋代時我國已開始使用磚砌券頂式圓形城門洞,替代了在此以前的木構過梁式方形城門洞,這是因為宋代火藥的發明,對作為戰爭防御功能的城門也是提出了更為堅固的要求。 現今修繕的五代馬面高5.5米,雖為局部,但使人想起宋代沈括《攀溪筆談》中對赫連城馬面的記述“極長且密”,“馬面皆長四丈,相去六七丈,以為馬面密則城不須太厚,人力亦難攻也。” 史載揚州宋代……[詳細]

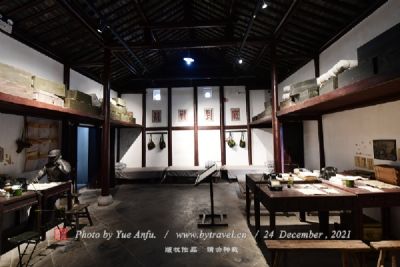

45、朱自清故居

揚州朱自清故居位于揚州市安樂巷27號的朱自清故居,再現了這位文學巨匠當年家庭-的場景;同時舉辦的朱自清生平事跡展,較全面地介紹了他光輝的一生。朱自清(1898—1948),原名自華,號秋實,后改名自清,字佩弦,現代著名散文家、詩人、偉大的文學家,學者和民主戰士。朱自清祖籍浙江紹興,1898年11月22日誕生于江蘇海州(今東海),童年隨家遷來揚州。朱自清祖父朱則余,號菊坡,本姓余,因承繼朱氏,遂改姓。為人謹慎,清光緒年間在江蘇東海縣任承審官10多年。父親名鴻鈞,字小坡,娶妻周氏,是個讀書人。光緒二十七年(1901年)朱鴻鈞由東海赴揚州府屬邵伯鎮上任。兩年后,全家遷移揚州城,從此定居揚州。朱自清妻子名叫陳竹隱。幼年在私塾讀書,受中國傳統文化的熏陶。1912年入高等小學。1916年考入北京大學預科……[詳細]

46、揚州汪氏小苑

揚州汪氏小苑原汁原味鹽商豪宅——汪氏小苑除了一般園林的奇巧布局和精妙構造,磚刻木雕石雕等各種裝修雕琢也值得玩味。當然,最引人入勝的是小苑中有不少暗門密室,據說有藏室洞至今未被找到呢!汪氏小苑坐落在東圈門歷史街區地官第14號,是揚州保存最為完整的清末民初大型鹽商住宅之一。占地3000余平米,遺存老屋近百間,建筑面積1600余平米。房屋布局規整,裝飾雕琢精湛,庭院玲瓏精巧,文化底蘊豐富。小苑以其獨有的特色和鮮為人知的鹽商秘聞多少年來吸引了許多中外游客來訪。小苑組群布局規整:住宅橫為三路并列,縱為主房三進延伸,前后中軸貫穿,左右兩廂對稱,體現儒家中庸之道思想。正廳旁廂邊廊,堂后寢室耳房,體現尊卑有等、男女有別的封建倫理觀念。構屋取奇數組合,體現奇數為陽,偶數為陰的神秘風水意識。住宅庭院比例均衡,通……[詳細]

47、漢廣陵王墓博物館

浩淼秀美的保障湖北岸,綠草如茵,林木森森。蜀岡中峰之上,聳立著一座有“神秘地下宮殿”之稱的漢廣陵王墓博物館。墓主人漢廣陵王劉胥,為漢武帝第四子,受封廣陵,他鑿城興業、開礦鑄錢,開創了西漢揚州的首度繁榮。可惜,他卻做起了帝王夢,幼帝劉弗繼位后,他終因詛咒天子之罪被人告發,用一根綬帶結束了自己的生命。劉胥畏罪自殺后,漢宣帝仍讓他享受了帝王級別的墓制。漢廣陵王夫婦墓于1979年發現于揚州西北郊的神居山。同年6月至1982年5月,由南京博物館主持發掘墓葬,江蘇省政府遂決定整體遷移復原于蜀岡之上。1992年5月,漢墓博物館正式對外開放,后更名為漢廣陵王墓博物館,又稱“漢陵苑”。漢廣陵王墓建筑宏大,面積約2.7萬平米。墓中棺槨全部以金絲楠木為構件,墓制享用級別最高的“黃腸題湊”。墓中巨木856塊,用材一……[詳細]

48、李長樂故居

李長樂故居位于東關街五谷巷41號,為清光緒年間直隸提督李長樂故宅。五谷巷,原名蛇尾巷,后因李長樂購建之居,改稱五福巷,今名五谷巷。李長樂(1838—1889)字漢春,盱眙半塔集人,歷任湖北、湖南、直隸提督。李長樂從軍數十年,一生得了三個巴圖魯(即“勇士”的稱號),這在清朝歷史上是罕有的。清同治初年,李任參將時購建。東至五谷巷西側,南至問井巷,西至問井巷2號,北至東關街345號現規劃設計院內,原占地面積2000余平方米,原有房屋大小約八十余間,建筑面積1000余平方米,組群布局分東、中、西三路及小花園。五福巷原有門牌號碼6號、8號、10號,原6號、8號門已不存。剩10號,今又改為41號。東縱軸線住宅:原五福巷6號大門樓坐北朝南,當年是很有氣派的,大門西旁有土寺祠,上馬石,門樓對面有大照壁,今已……[詳細]

49、寶應萬壽寺

萬壽寺建于清乾隆十三年(1748年),其位置在汜水鎮北側,開山住持為僧西林。乾隆二十年,僧方旭在寺內建大悲樓,由此成為傳戒寺院。后由僧圓孚任住持,歷40年,寺廟再次興旺。不但還清以前的債務,萬壽寺增其舊制,殿宇一新,又置田數處。至道光年間,在僧澄溪主持下,又擴大寺廟范圍,建上下廳及廊房數十間再次設壇傳戒。數十年間,萬壽寺規模不斷擴大,香火興旺,聲譽遠播,是寶應縣范圍內很有影響的佛教寺院。1948年毀于戰火。 上世紀上半葉,萬壽寺出一高僧法明,其佛學造詣很深,多年在各地游學布道,并多次赴香港、南洋、日本弘揚佛法,于抗戰期間回家鄉萬壽寺任住持。在任期間廣結善緣,萬壽寺聲望日隆。法明擅書法,以書法名世。 上世紀八十年代,黨的宗教信仰自由政策落實以后,應廣大信眾的要求,鎮政府于1989年決定將原供存……[詳細]

50、胡氏住宅

胡氏住宅位于東關街306號、312號,為民國年間銀行家胡仲涵住宅。占地面積1000余平方米,為民國早期建筑,至今布局完整。東關街306號的胡仲涵住宅原為小八字磨磚對縫門樓,旁置漢白玉石鼓一對,門扇厚實,鐵皮包鑲,釘飾花紋“五福盤壽”。大門下置一尺余高門坎,門樓東連門房一間。南墻面每塊磚面皆經過刨磨后加工砌筑,因此墻面顯得相當光滑細膩,這在揚州其他老房子中很少見到。墻面上原有福祠,后毀,殘跡尚存。福祠左為磨磚對縫儀門,此為揚州大富人家住宅傳統布局形式之一。儀門今完整,人儀門照廳三間,面南正廳三楹,柏木構架,兩旁置廂廊。正廳后原有屏門。越過正廳,穿過腰門人后進,迎面住宅為明三暗五格局。東廂置耳門通火巷,正房堂屋和前廳堂地面為方磚鋪地,臥室為架空木地板。西套房西板壁還暗連兩間暗房,一般人是很難發現……[詳細]

郭村,與泰州一田之隔,素來被稱為揚州的“東大門”。啟揚高速和328國道穿境而過。70多年前,這里是“三橋兩蕩”地區,日、偽、頑三派各占一隅,情勢錯綜復雜。為打破日偽頑的分割和包圍,新四軍分會副書記、一支隊司令陳毅堅決執行黨中央“向北發展”的指示,派遣新四軍挺進縱隊渡江至江都的“三橋兩蕩”地區。1940年2月8日,新四軍挺進縱隊1團在大橋附近粉碎了日偽軍近500人的“掃蕩”,取得了新四軍挺進江都以來對日偽軍的首戰勝利,軍威大震。不甘心失敗的侵華日軍,再次集結部隊掃蕩吳家橋地區。5月14日清晨,日偽軍1000多人再次“大掃蕩”,結果再次被挺進縱隊擊退。為了防止日軍報復,新四軍挺縱移師郭村地區休整。1940年6月27日,國民黨頑固派糾集13個團的兵力,對郭村四面包圍,輪番進攻。在接下來七天七夜的戰……[詳細]

52、參府街民居群

參府街民居群位于參府街70、72、74、76、78、80、90號,為民國初趙氏、高氏、曹氏住宅。70、72、74、76號為趙氏住宅,前后五進,均為明三暗五對合式住宅,前后天井相連。78、 80號為高振聲住宅,前后兩進,明三暗五住宅。86-90號為曹姓住宅,現存兩進,為明三暗五,東西廂房,前后有天井相連宅北原有庭園,后遭破壞。第一進東山墻下嵌 “慶馀堂界”界碑一方。現代著名文學家、文史專家、文藝評論家洪為法曾租住參府街72號。洪為法(1900--1970),曾名炳炎,字式良(一作石梁),筆名天戈等,揚州人。洪為法為創造社成員,與成仿吾、郁達夫等相識、交往。1925年與周全平合編刊物《洪水》,發表了大批小說、詩文、散文,著有《曹子建及其詩》、《古詩論》《鄭板橋故事》、《柳敬亭評傳》、《為法小品集……[詳細]

53、冶春園

原為清詩人王漁洋結社吟詩之地,原址在虹橋西。今園始建于清末民初,南臨清流,北枕低埠。有水繪閣、問月山房、香影廊等建筑。冶春即冶游,男女在春天里外出游玩叫冶春。狹長的瘦西湖從冶春園南面而過,臨湖筑有草廬水榭,古樸清雅。憑欄觀景,湖水漣漪。園內還陳列著數萬盆揚派盆景,數千尾各色金魚,以及各種名貴的島雀、花木,更添滿園0。這里園林和茶肆結合,在此游園、賞景、品茗、小吃,既領略了當地民間的鄉風習俗,亦享受了古樸風情的自然樂趣。餐飲/住宿/購物冶春園中的冶春茶社是揚州著名的茶社,相傳始為清高宗南巡時供沿途飲茶水而始。湯包8元一只,茶4元一杯,特色菜有魁龍珠、四色鍋餅、蟹黃湯包、大煮干絲等。交通御碼頭以西的豐樂下街汽車站乘5路、汽車西站乘3路到信托公司下車。地址:揚州市維揚區大虹橋路2-3號類型:園林/……[詳細]

54、史公祠

導游是明末抗清英雄史可法的祠堂,內建史可法衣冠墓。墓前為“史可法紀念館”,館內陳列有史可法2米高的塑像和多幅史可法手跡,以及其他一些珍貴的文物資料。歷史:宏光元年(1645年),史可法拜東閣大學士兼兵部尚書,督師揚州。清攝政王多爾袞,以數萬人馬進攻揚州,多次勸降,史可法不應,終因寡不敵終,揚州失守。自刎未成被俘,不屈就義,時年僅四十四歲。史公祠建于清乾隆年間,祠內古今挽聯如林,多為追懷先賢、褒揚史可法舍生取義的高風亮節。進入庭院,首先映入眼簾的是懸掛在史可法墓前上的一幅楹聯:“數點梅花-淚,二分明月故臣心”,是由清代文人張爾所饌。1962年史可法三百六十周年誕辰,當代大文豪郭沫若作詩以為紀念,“國存與存亡與亡,巍峨廟貌甚堂堂,梅花嶺下遺香在,鐵何時返故邦”。交通揚州市廣儲門外街24號汽車站乘……[詳細]

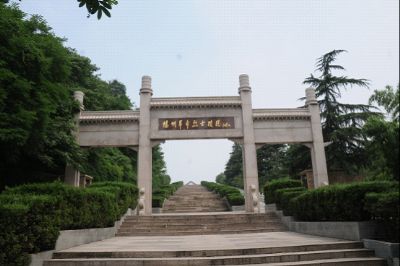

55、揚州革命烈士陵園

揚州革命烈士陵園坐落于揚州市北部的國家級風景區蜀崗瘦西湖的萬松嶺,占地面積80畝。揚州革命烈士陵園始建于1954年,擴建于1997年,改建于2005年。烈士陵園內建有入口牌樓、憑吊廣場、烈士詩抄碑、烈士紀念碑、烈士墓區、烈士事跡陳列館等紀念建筑物。烈士陵園入口牌樓古樸典雅,上面鐫刻著-同志親筆題寫的“揚州革命烈士陵園”八個金光閃閃的大字。集散廣場兩側建有六座碑壁,上面鐫刻著全國著名烈士的詩抄。 憑吊廣場占地面積5000平方米,可一次容納5000人祭掃。廣場兩側嵌臥著八個直徑為4.5米的石雕花圈。烈士紀念碑呈現雄偉莊嚴的風格。紀念碑陽面鐫刻毛澤東同志“為國犧牲永垂不朽”遒勁有力的手跡。陰面鐫刻以揚州市委、市人民政府名義撰寫的碑文。 烈士墓區位于紀念碑北側,嫣紅色花崗巖墓碑沿坡安放,靜臥在濃郁的……[詳細]

56、梅花書院

梅花書院位于廣陵路248號,為明清揚州書院唯一幸存者,現為省級文物保護單位。梅花書院初為嘉靖年間廣儲門外的湛公書院,雍正十二年(1734)鹽商馬曰琯獨力重建,用今名;首任主事為桐城派文學大師姚鼐。咸豐年間毀于兵火。同治五年(1866)巡鹽御史李宗羲移梅花書院于東關街疏理道巷口官房內,同治七年(1868)鹽運使丁日昌遷至左衛街(廣陵路)今址重建。現存大廳、兩幢小樓及長廊,廳堂楠木架構,前沿有卷棚,東側門上嵌有書法家吳讓之“梅花書院”石額,1990年大修并重建磚雕門樓,2010年于舊址建“中國·揚州書院博物館”。書院是一種私人教育機構。初始于唐代,到宋代漸趨成熟,明清逐漸向官學化發展,到清末改為學堂。揚州書院始于宋代,明清揚州鹽業興盛,鹽官、鹽商籍其財富資助教育,促進了揚州書院的迅速發展,出現了……[詳細]

57、吳氏宅第

吳氏宅第位于在揚州市區泰州路中段。吳氏宅第建于1904年,為吳道臺(光緒已卯年中舉,曾任廣東、甘肅、新疆、浙江布政使、巡撫等職)用40萬兩紋銀,邀其表兄周穎孝督建,從浙江請設計施工人員,仿造寧紹臺道衙署,結合揚州建筑風格,建設而成。吳道臺宅第原占地面積7930㎡,建筑面積5584㎡,現存面積2650㎡,坐北朝南。原有五條軸線,吳道臺宅第除住宅部分外,在原北河下街東面,有一花園,名為“蕪園”;北面有吳氏祠堂。1945年夏天發生火災,燒毀將近3/5的面積。日軍侵占揚州時又強行將花園與祠堂鏟平,作為日軍的練兵場。吳道臺宅第現存建筑有大門廳、測海樓、小洋樓、觀音堂、大仙堂、愛日軒、轎廳、儀門、照壁等組成。第二條軸線至第五條軸線均為住宅部分,吳道臺宅第成四方形,四周均為青磚壘砌的高大風火墻。中軸線上有……[詳細]

58、逸圃

時代:清地址:位于江蘇省揚州市東關街356號,東鄰全國重點文物保護單位“個園”“逸圃”系民國初年錢業經紀人李鶴生所筑,現為揚州市級文物保護單位。逸圃東鄰個園,在東關街356號,系民國初年錢業經紀人李鶴生所筑。在揚州住宅園林中,園林多半建于住宅之后,唯此園筑住宅左偏。大門八角形,門額上嵌“逸圃”二字刻石。進入大門,即抵園門,將人一路引向住宅之后。迎面火巷北去,巷西為住宅五進,巷東原有湖石假山貼墻而筑,委婉屈曲,壁巖森嚴,與墻頂之瓦花墻形成虛實對比。山旁原筑牡丹臺,花時若錦。假山北頭的盡端,原倚墻作五邊形半亭,亭下有花廳三間,裝修極精,外廊天花,皆施淺雕。揚州名畫師王板哉、吳硯耕曾設硯于此。由花廳西行北折,于火巷東側,辟一花瓶形門,題額“問徑”,內有庭園一隅,置花木山石,其北為小軒三間。軒背置小……[詳細]

59、二分明月樓

導游始建于清道光年間,為當地員姓豪門取唐徐凝“天下三分明月夜,二分無賴是揚州”之句所造。樓上懸清代錢詠所書“二分明月樓”匾額。園中有迎月樓、夕照樓、梅溪吟榭等建筑,匾額楹聯皆為金農、鄭板橋等名家手跡。至今園內有井一口,井欄上刻“道光七年杏月員置”,鐫刻了園史的真實。主樓寓園中懸清代詩人錢泳書匾“二分明月樓”。折角向東有黃石山一座,在山上依山勢筑東閣三間,西向主樓和東部夕照閣相連,這樣明月西沉時可依閣送月;西南角又置迎月樓三間,與東閣正好錯開,又能遙遙相望,這樣月上東山時可在閣中迎月。全園布置緊扣一個“月”字,眾多姿態各異的月亮橋、月亮門、月亮窗遍布其中,獨顯揚州得月之勢。交通揚州市區廣陵路263號。2路、11路公交可達。地址:揚州市廣陵區廣陵路236號(近廣陵小學)類型:園林/花園歷史建筑游……[詳細]

60、儀征天寧寺塔

儀征天寧寺塔天寧寺塔位于儀征市真州鎮天寧社區工農南路近水樓臺北苑以西。天寧寺塔原位于天寧寺內,今寺已不存。天寧寺塔始建于唐景龍三年(709年),南宋初年寺塔毀于兵火,明代洪武四年(1371年)重建,是一座集宗教、文風、導航多功能于一體的古建筑。塔為七層八面磚身木檐樓閣式塔,逐層漸收,內部為正四方形,塔高42.23米,塔身占地面積54平方米,底層附階占地面積371.58平方米,建筑面積383.08平方米。清光緒三年(1877年)遭寺內炊火之災,塔剎、腰檐、外廊、平座等被毀,僅存塔身。天寧寺塔是儀征一座標志性的古建筑,塔室內有幾層抹角底部采用先進的扁鐵過梁技術,在江蘇境內古塔中屬首次發現,錯層相對而開的壸門,自下而上的收分,顯得塔造型秀麗,氣勢壯觀。對于研究宗教建筑學、宗教藝術學有著重要的參考價……[詳細]