青島市文物古跡介紹

山東省 市南區 膠州市 西海岸新區 嶗山區 即墨區 平度市 萊西市 城陽區 市北區 李滄區 青島市文物古跡 青島市紅色旅游 青島市名人故居 青島市博物館 4A景區 青島市十大景點 青島市十大免費景點 全部 青島市特產 青島市美食 青島市地名網 青島市名人 [移動版]

81、童真宮(童公祠)

童真宮又稱童公祠,位于嶗山北麓、青島市城陽區境內。始建于漢末,已有1800多年歷史。童真宮所在的嶗山,號稱道教名山,極盛時有72宮觀之說,其中不乏恢弘瑰麗者,與之相比,這童真宮未免簡約得多。但這里確是嶗山地區最具歷史價值和人文價值的所在,因為它始建緣由與宗教無關,而是為了紀念青島地區歷史上的一位廉吏——漢代不其縣令童恢。每年農歷九月二十二童恢生日這一天,附近幾十里的百姓都來此趕山會,追念童公,香火很盛。童真宮原有正殿一座,配殿兩座,分前后兩院,共有大小房舍60佘間,青磚小瓦,磚石結構,為硬山式建筑。前院祠門三間,兩邊耳房彩塑紅、白立馬各一匹。正殿三間,塑童恢坐像,有壁畫,繪記童恢生平事跡及童恢馴虎故事。院中有銀杏、古柏、凌霄、牡丹等古樹異花等,其中六株古柏相傳為建祠時所植。配殿為真武殿和娘娘……[詳細]

82、古靖林寺

古靖林寺位于境內院上村,始建于北齊(550~577年),距今1400多年。院上村建在靖林寺上首,故名院上。歷史上,靖林寺幾經修繕,于清朝廢圯。現僅存石雕大一只赑屃,長3米,高2米,重約3噸,雕刻于北齊年間,形象逼真,距今1400多年。相傳北齊時,院上村某農民起早揀糞,遇見大群烏龜路過此地,疑惑間砍了一锨,正中一只烏龜后腿,因腿殘留在此地化為赑屃。后院上村民把這只大赑屃視為吉祥之物,鎮村之寶,移入村西院上湖中,寓意讓其回歸自然,如今已為院上鎮一道風景。靖林寺碑趺,位于院上鎮院上村白蟒河內,2009年12月公布,“靖林寺”始建于北齊,毀于戰火,明代重修,解放前被拆除。根據《萊陽縣志》記載,“靖林寺是萊西(陽)地區最早的寺廟建筑,宏偉的大殿內有大型石刻佛像,和尚數千人。”從明萬歷進士張嗣誠編撰的《……[詳細]

83、青島基督教堂

基督教堂是青島著名的宗教建筑,坐落在江蘇路15號。基督教堂東鄰美麗的信號山公園,風景十分秀麗。教堂前的廣場平坦寬闊,四周綠樹成蔭,周圍錯落有致地分布著各種西式建筑,更加襯托出教堂建筑的宏偉。沿著巖丘的窄階拾級而上,教堂堅固厚重的墻壁、半圓拱形花崗巖窗框、陡斜的紅色屋頂以及綠色尖頂的鐘樓便清晰地展現在眼前。用厚重的花崗巖壘砌的墻基凝重粗獷,使整個教堂的輪廓顯得清晰簡潔,給人一種宗教建筑特有的美感。基督教堂是一個典型的德國古堡式建筑,由鐘樓和禮堂兩部分組成。鐘樓高39.10米,登樓可觀賞島城的海天秀色。鐘樓上的巨型鐘表,給原本肅穆的教堂又增添了幾分神秘和莊重。禮堂寬敞明亮,可容千人之眾。18米高的大廳兩側分為樓上樓下兩層,裝飾十分精美典雅。教堂于1910年建成后,因專為旅居青島的德國人做禮拜用,……[詳細]

84、左家院遺址

【左家院遺址】屬大汶口文化遺址,兼有岳石文化、商周文化遺存。位于萊西市唐家莊鎮左家院村西北130米處的高臺地上,群眾稱為“圩子里”。大沽河自北而南繞過遺址,南部有一條東西向沙石公路。遺址南北長160米,東西寬100米,總面積約1.6萬平方米。1987年文物普查時發現。遺址大體分為兩個區域。臺地高處為大汶口文化遺存,地表暴露有灰坑等文化遺跡及陶片、紅燒土塊等文化遺物,文化層厚約1~2米。山崗下有岳石文化和商周時期的遺跡和遺物,文化層堆積較薄。遺址中采集到的人工遺物主要是石器和陶葉。石器有大汶口文化的石磨盤、石斧、石鏟等。陶葉大多為大汶口文化時期。以紅陶和灰陶居多。另有少量的褐陶。以夾砂陶為主,泥貢陶較少。多為素面,紋飾有弦紋、附加堆紋等。可辨器形有鼎、罐、缽、壺、盆等。另有少量岳石文化時期的蘑……[詳細]

85、馬店磚塔

膠州有座清代磚塔,位于膠萊鎮西王益村,由于該村位于原馬店鎮,故該塔稱為“馬店磚塔”。磚塔座落于村西偏南一百五十余米處的水溝邊。據該塔之碑文記載:“今龜卜于故里西偏遂。”(西偏:西偏南,遂:田間水溝)占地不足半畝,始建于清光緒十四年(公元 1888年)歷經兩年余,于光緒十六年閏二月鳩工。(公元1890年)該塔為本村佛教教士于云而建。塔高十三米,塔身為青磚砌成,白灰抹縫,磚、石、木結構,飛檐內卷,勾心斗角。磚刻假椽,壁鑲浮雕。每層塔角之飛檐上,皆掛有鐵制風鈴,現僅存兩只。塔體七層八面,正門面西,每層高闊依比例同步縮小,呈角錐形,蔚為大觀。馬店磚塔,2005年2月被公布為青島“市級重點文物保護單位”。2013年10月,被公布為“山東省文物保護單位”。 2013年,馬店磚塔被山東省人民政府公布為山東……[詳細]

86、天柱山魏碑

天柱山魏碑 天柱山魏碑是書法藝術瑰寶,國家最早公布的重點文物保護單位之一,坐落于平度市大澤山之右的天柱山半山腰上。 天柱山,孤峰秀峙,高冠霄星,如柱擎天。山上怪石突兀,云巖凌空,氣勢非凡。公元511年,光州刺史鄭道昭,選擇天柱山半山腰一塊天然碑狀石,稍加琢磨,組織撰刻了“魏故中書令秘書監鄭文公之碑”。通篇碑文,格調高雅,文采華麗,書法寬博,筆力雄健,是不可多得的寶貴書法藝術。天柱山《鄭文公上碑》周圍還有眾多其它刻石,如:《天柱山銘》《石室銘》《上游下息》《此天柱之山》等等。這些刻石,現鋒棱依舊宛然如昔,清晰完好。游人觀之,會感到其有一派仙風道骨,渾然而不食人間煙火的超塵脫俗之境。一個多世紀以來,日本、新加坡等國家和地區的書法界對此也非常尊崇,均以能親睹此碑為榮。近年臨碑觀摩者接踵而至,并……[詳細]

87、古城頂遺址

古城頂遺址位于山東省青島市李滄區十梅庵村東北側,是距今三千多年前的一處商周時代的古城堡遺存,占地約一公頃。1948年,國民黨軍隊在此挖壕溝,曾挖出過銅鏃、陶器、骨器、青銅器等。1955年冬和1956年春,當地農民修建水庫時,又發現了青銅短劍、銅鼎、骨針、石器和陶器等珍貴文物,并在北部靠山溝處發現夯土城墻基礎。1958年擴建水庫時,又在深土層的斷面中發現已坍塌的穴居洞室,內有很厚的灰土層,其中發現有陶片、石器、獸骨和貝殼等。1957年,山東大學劉敦愿教授率歷史系師生曾多次到此地進行考古調查,采集了大量文物標本。部分出土文物現存于市博物館和山東大學文物陳列室。此后,由于燒窯取土和小范圍舊村改造新建樓房,古城頂遺址已遭受嚴重破壞。 2013年,古城頂遺址被山東省人民政府公布為山東省第四批省級文物保……[詳細]

88、黃島白云寺遺址

白云寺,又名大庵,位于柳花坡街道木廠口社區東南約1千米處,小珠山主峰北側的一個山坳里。這里三面環山,景色宜人。寺前有一泉水,終年不涸,周邊生長著毛竹、蘆葦等水生植物,其環境與資源狀況在深山中實屬罕見。該寺始建于明代,坐北朝南,原有正殿三間,供奉如來佛、觀世音和文殊菩薩。東西偏殿各三間,內塑羅漢、雷神、雨神、山神等17尊神像,殿前兩側廂房各有三間,是僧人起居室,山門上方懸掛一兩米長的木匾,上 書-“白云寺”三個鎦金大字。清代咸豐年間和民國時期都曾進行過重修。1945年,和尚還俗。1958年,神殿拆毀。1971年,辛安公社在白云寺舊址建起了“珠山中學”,僧舍被拆除。1980年,學校搬遷。白云寺是本區境內最大的寺廟,在青島地區有較大的影響,2001年,黃島區人民政府公布其為區級重點文物保護單位。……[詳細]

89、東演堤遺址

【東演堤遺址】東演堤遺址屬大汶口文化遺址,典型的貝丘遺址。位于即墨市金口鎮東演堤村西偏北約120米處的較平整的臺地上,海拔10米以上。在遺址的東、北、西部分別有三條機耕路通過,遺址的南北兩側還各有一個池塘。1979年文物普查時發現。遺址剛發現時面積有4萬平方米,由于各種人為的原因,現面積明顯減少,東西長240米,南北寬70米,總面積約16800平方米。土質松軟,呈灰褐色。文化層厚僅0.5米左右。地表散布有許多陶片、石器、紅燒土塊、貝殼等。遺址中采集的遺物主要是陶片和石器。在各類陶片中以紅陶為最多,另有少量的紅褐陶和橙紅陶,灰褐陶極少。其陶質絕大部分為夾砂陶,僅有少量的泥質陶。陶器以素面為主,紋飾較簡單,有乳釘紋等。均為手制。可辨器形有鼎、筒形罐、缽、支腳等。石器有石斧、磨盤等。……[詳細]

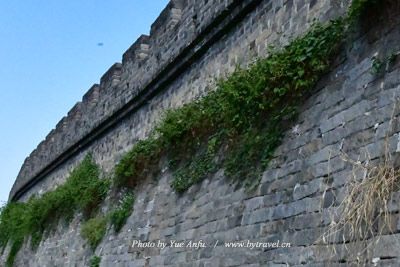

90、陽武侯墓遺址

陽武侯墓又叫薛武侯墓,它是明朝永樂年間榮祿大夫、陽武侯薛祿之父薛遇林的墓。因為薛祿為燕王朱棣稱帝立下汗馬功勞,所以修建這座陽武侯墓。據說墓地曾占地40 余畝,呈方形,座落在背山面海、風光獨特、傳說為“青龍盤吉地,白虎臥山崗”的“鳳凰”腹部。古墓面向南邊,高5 米。墓地中部有一奇石,狀似猴頭,稱為“侯爺石”,墓地兩側侍立著隊列嚴整的石人石馬,威武壯觀。墓前有一座用白色大理石刻成的神道碑,上面刻著陽武侯薛祿的傳略,是明朝重臣楊士奇的專著。在墓地南部有一座高約5 米的宏偉志門。志門是陽武侯宗族建造的,門樓呈長方形,如古城門,用古式青磚砌成。拱門呈圓形,高約4 米,青色魚鱗瓦覆頂,門面向西,每當日暮時分,晚霞燒天,高大的志門就染上一層金碧輝煌的色彩,很有氣勢,這就是薛家島古八景之一的“志門夕照”。……[詳細]

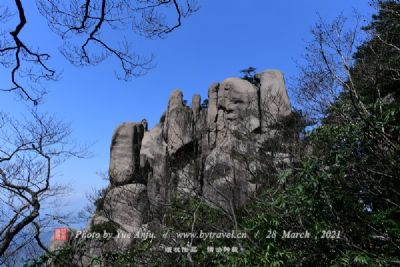

91、華樓宮

華樓宮,位于青島市嶗山區境內的嶗山北部,是道教宮觀,依山面壑,地勢高爽。元代泰定二年(1325)道士劉志堅創建,明、清、民國間均有重修。宮內有老君、玉皇、關帝三殿,規模不大,小巧玲瓏;此宮依山面壑,地勢高爽。建筑面積278余平方米,占地面積2000余平方米。院內置元代大學士趙世延撰文石碑1座,宮外有“海上名山第一碑”,周圍的秀麗風光,元代尚書王思誠曾品評為華樓十二景。宮外有碧落巖、金液泉、翠屏巖、凌煙崮、玉女盆、巖子洞、南天門、聚仙臺等名勝古跡。宮北的一塊巨石,就是碧落巖,上刻“碧落巖”三字。巖下為金液泉,泉水清澈常年不涸,為嶗山名泉之一。碧落巖向西為翠屏巖,石頭色顯蒼翠,立于此處如一錦繡屏,煞為好看。宮前為南天門,突巖兀立,東西南三面皆深壑,四面環山,儼然聳立,極為壯觀。……[詳細]

92、文化名人故居一條街

青島“文化名人故居一條街”位于青島老城區的福山路、魚山路、大學路一帶。這里聚集著名作家、戲劇家洪深,文學大師沈從文,語言大師、文學家梁實秋,現代詩人聞一多,作家蕭軍、蕭紅……等一大批歷史文化名人故居。文化名人故居街靠近海洋大學,這里是山東大學的舊址,是文化學者集中的地方,因而附近曾有很多文人居住于此。這里有聞一多故居,老舍故居,王統照故居,沈從文故居,洪深故居等等,一幢幢老建筑如今有的作為景點開放,有的則已經成為普通民居,寧靜厚重的文化氣氛至今仍在。這里很安靜,非常適合在此漫步。但缺點是這條路坡度很大,逛起來有點累。 用時參考1小時交通 乘220路到齊河路站下車即是 門票 免費景點位置山東省青島市市南區福山路(近小魚山)……[詳細]

93、長青遺址

【長青遺址】屬大汶口文化遺址,兼有商周文化遺存。位于萊西市沽河街道辦事處長青村東北約20米處的高臺地上。遺址北部為一座小型揚水站,南邊為斷崖,長廣河自北向南環繞流人大沽河。1987年文物普查時發現。遺址東西長200米。南北寬100米,總面積約2萬平方米。土貢松軟.呈灰褐色,文化層厚1米左右。地表散布有陶片、獸骨、紅燒土塊等,采集到的人工遺物主要是陶器。其中商周時期的陶器以夾砂灰陶為主,器表多飾繩紋,可辨器形有鬲、簋、豆、罐等。大汶口文化的陶器以夾砂紅褐陶為主,其次為夾砂灰陶,另有少量的泥質灰陶;器表多為素面,紋飾有劃紋、附加堆紋、錐刺紋等;制法多為手制,部分器物底部有慢輪修整痕跡;可辨器形有鼎、鬻、罐、缽、盆等。根據器物特征分析,應為大汶口文化早期。遺址現為農田,保存較好。……[詳細]

94、青島向陽遺址

青島向陽遺址位于寶山鎮向陽村。年代為新石器時代。2006年12月7日,青島向陽遺址被山東省人民政府公布為山東省第三批省級文物保護單位。【向陽遺址】屬龍山文化遺址,位于膠南市寶山鎮向陽村東約500米處的高臺地上。遺址的東、南各有一條季節性河流。遺址所處位置較高,斷崖最高處達6米,群眾稱之為“城頂”。1981年文物普查時發現。遺址東西長250米,南北寬200米,總面積約5萬平方米。土質松軟,呈灰褐色。文化層厚度在l~2米之間。地表暴露的遺物較多。遺址中采集到的主要是陶片和石器。在各類陶片中以黑陶居多,其次為灰陶。陶質以泥質為主,夾砂較少。陶器以素面磨光為主,紋飾以弦紋最常見。可辨器形有鼎、盆、罐等。石器有石斧、石鑿、石鏃、石紡輪等。遺址現為農田,保存較好。……[詳細]

95、望火樓舊址

望火樓始建于1905年,系德式建筑,位于青島市南區觀象一路坡頂,高18米,是青島的地標性建筑,設計望火樓的是德國人庫爾特.羅克格,當時是作為消防望塔使用, 24小時安排人員守侯觀望,一旦發現火情,由樓內的值班員拉響樓頂懸掛的銅制警鈴,先鳴亂鐘30下,然后通過鳴鐘的下數來通知-火場的位置,即市南區鳴一下,市北區鳴二下,依次類推。1930年前后,青島開通撥號自動電話后,望火樓的功能逐漸被電話報警取代。到上世紀40年代初,完成了歷史使命的望火樓便被封閉。站在樓頂望臺上,青島西部的紅瓦綠樹碧海藍天盡收眼底。 交通:乘坐228路、231路在黃島路下車步行136米 乘坐308路到膠州路下車步行223米 景點位置山東省青島市南區觀象一路坡頂……[詳細]

96、王吉墓群

【王吉墓群】為漢代墓葬群。位于即墨市溫泉鎮西皋虞村西北處的山坡上。墓群南北長約1000米,東西寬約500米,總面積50萬平方米。墓地中央曾建有一座王公廟,內祀漢代王吉、王駿、王崇的牌位,如今廟已廢棄,但基址尚存。據《漢書》記載:王吉,字子陽,皋虞人,漢昭帝時曾為昌邑王中尉,漢宣帝時被征為諫大夫。其子王駿,官至御史大夫。其孫王崇,官至大司空撫平侯。祖孫三代死后葬于此地。從墓群的分布情況看,整個墓群共有大墓27座,封土高約5米,直徑20余米。1982年,文物部門曾對墓群內的一座墓葬進行了搶救性清理。該墓東西長5米,南北寬3米,墓室用花紋磚砌成,墓底用方磚鋪地,出土文物有銅鐘、銅益、釉陶壺、五銖錢等,為研究青島地區漢代歷史提供了重要的實物資料。……[詳細]

97、四畝地遺址

【四畝地遺址(李子行)】屬龍山文化遺址。位于膠州市洋河鎮李子行村南約300米處的高臺地上。遺址南北長200米,東西寬150米,總面積3萬平方米。1988年文物普查時發現。遺址東為艾山,十八道河從遺址的南、西、北三面環繞流過。遺址未經鉆探,從斷崖上看,文化堆積厚度在0.5~1米之間。地表散布有大量陶片、石器、獸骨等。采集的人工遺物主要是陶片和石器。陶片中以夾砂黑陶為主,其次為泥質黑陶和夾砂灰陶,另有少量的泥質灰陶。器表大多素面,其中泥質陶多磨光,紋飾主要有弦紋、附加堆紋、劃紋等。陶器大多輪制。可辨器形有鼎、罐、鼽、器蓋等。陶葉中發現了少量的蛋殼陶片,代表了當時制陶工藝的最高水平。石器有斧、刀、杵等。遺址現為農田,保存較好。……[詳細]

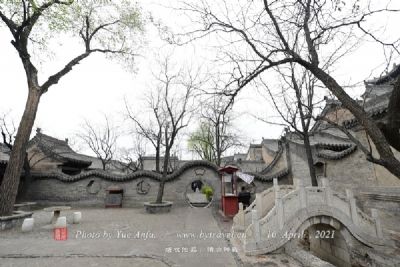

98、百福庵

又名百佛庵,城陽區重點文物保護單位,位于嶗山支脈的鐵騎山南峰石城頂之陽,背山面澗,松竹環繞,環境清幽,始建于宋宣和年間(1119-1125年),初建格局無考。庵分前后二院二殿,前為倒座殿,內祀菩薩;中殿穿堂,祀三官;后殿為硬山式,高約六七米,重梁起架,出檐,四柱石撐頂上飾雀替,內祀玉皇大帝。白堊涂壁,彩繪壁畫,青磚鋪地,外觀氣勢宏偉。其時,每年正月十六日逢廟會,善男信女趕會人眾,香火極盛。清初百福庵已初具規模,后毀于文革時期。目前殿堂房基仍在,廟宇輪廓清晰。清初,明崇禎帝養艷姬、藺婉玉二妃逃難至此,二女編寫的《離恨天》曲成為嶗山外山派道士迎風樂的重要組成部分。養、藺墳地及附近的紗帽石、馬槽石、黃道石等景點猶存。……[詳細]

99、青島中山路近代建筑

青島中山路近代建筑位于青島市市南區中山路、河南路。年代為1910-1935年。2006年12月7日,青島中山路近代建筑被山東省人民政府公布為山東省第三批省級文物保護單位。含:1.德式建筑:中山路17號2.中國銀行青島分行舊址:中山路62號3.山左銀行舊址:中山路64-66號4.上海商業儲蓄銀行舊址:中山路68號5.大陸銀行舊址:中山路70號6.聚合錢莊舊址:中山路82號7.交通銀行青島分行舊址:中山路93號8.山東大戲院舊址:中山路97號9.膠澳商埠電汽事務所舊址:中山路216號10.中國實業銀行舊址:河南路13號11.青島分行公會舊址:河南路15號12.金城銀行舊址:河南路17號……[詳細]

100、觀象山地磁房

【觀象山地磁房】位于青島市觀象山上,現屬觀象山公園。青島觀象山的地磁房,建于1905年,是國內第一座地磁房。1905年3月6日,德國政府派麥以斯曼博士任莰溴氕象天測所所長(隸屬于德國海軍),為其需要,除氣象觀測外,又先后增加地震、地磁、地形測量等觀測項目。地磁房房屋結構為灰、石結構,所用原材料完全按照建地磁房的標準,經嚴格的化驗檢查的石灰石、石灰、木材、銅活頁和銅釘等不含鐵的材料筑成。地磁房建筑長6.73米,寬6.51米,墻厚0.6米,高5.8米;房頂為木架,油氈紙和三等。建筑面積為43.8平方米,使用面積29.5平方米,總占地面積為576平方米,四周有磚灰結構的院墻。觀象山地磁房在地震科研方面具有一定價值,至今保存較好。……[詳細]