永平縣文物古跡介紹

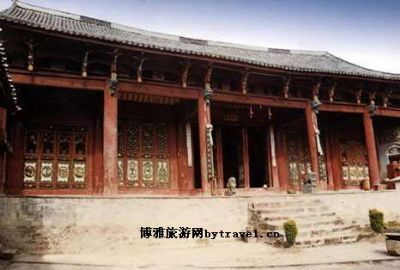

1、永國寺

永國寺永國寺始建于明初,原稱寧西禪寺。這座古寺在明清兩代曾香火鼎盛一時,明代著名的大學者楊升庵在遭貶流放,戍邊永昌衛時,經常往來于博南古道并有大量的時間寓居寺內,吟詩讀書。因此,后人為紀念這位落魄邊疆的四川新都狀元,又在博南山上建蓋了一座楊升庵祠。趙藩還專為其撰寫了一副楹聯:自號博南山人,唱酬遙寄張公子;地近寧西禪寺,英魂常依李晉王。趙藩的楹聯中提到的李晉王即明末著名的抗清名將李定國,明末永歷皇帝與晉王李定國兵敗吳三桂而出逃緬甸時,曾在永國寺內隱居過很長一段時間。據現存寺內的修復碑記載:農民起義軍領袖李定國,跟隨著永歷帝向滇西逃跑時,曾在此山作戰。又公元一九一二年,劍川趙藩記,政陽榘書的碑文內記載:永歷君臣票主晉王所題寧西禪寺木牓四字,猶懸殿楣,帷石牓毗盧寶座四字,則僅中二字存焉。騰沖李根源……[詳細]

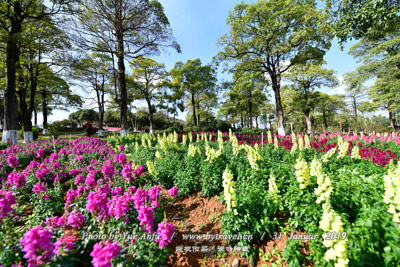

2、金光寺

金光寺金光寺是滇西有名古剎,位于云南省大理州永平縣境內西南邊陲的木蓮花山中,距縣城五十公里。金光寺掩映在一片綠樹叢陰之中,寺周圍遍布參天古樹,蒼松木蓮染成蔥翠的木海,奇花異草,芬芳四溢。金光寺不僅是滇西著名佛教圣地,旅游勝地,也是州、縣自然保護區。金光寺始建于明代,創寺長老法名立禪大師。金光寺建筑規模宏大,殿宇巍峨富麗,明清兩代極盛時有大小廟宇五、六十間,完整的藏經一套共八千余部(冊),僧眾二百多人,朝山禮佛的人絡繹不絕。而且,寺內絕大多數塑像和佛具都是用純銅鑄造的。《永昌府志》載:寺有明代銅佛二尊,殿宇皇壯,邑中名勝,推為首指。明末著名的地理學家徐霞客曾游此寺,他在《滇游日記》中寫道:寺規模宏敞,正殿亦南向,八角層甍,高十余丈,地盤數畝。金光寺以其幽雅的環境,雄偉的建筑,繁蕪的佛典,完善的……[詳細]

3、霽虹橋

滇西保山市與永平縣之間的瀾滄江上的霽虹橋,近年來經專家們考證,確認它是我國現存最古的鐵索橋。追溯這座古橋的歷史,既能窺見云南古代各族人民的智慧,又可從一個側面了解云南古代的交通狀況。瀾滄江,發源于青海唐古拉山東北部。經西藏進入云南省境內,向南流經迪慶、麗江、大理、保山、臨滄、思茅和西雙版納,然后出境,國外稱為湄公河。瀾滄江從西藏進入云南的1000多公里流程中,穿過橫斷山脈的千里縱谷,兩岸山大谷深,懸崖峭壁,河道礁石密布,險灘眾多,水量隨季節變化,給航運帶來不便。“隔河如隔天,渡河如渡險”。幾千年來,居住在兩岸的各族人民,為征服這一天險,在江上開辟了無數的渡口,架設了許多橋梁,其中,歷史最悠久的就是“蘭津古渡”了。“漢德廣,開不賓;渡博南,越蘭津;渡瀾滄,為他人。”這首三言六句的民歌,是東漢永……[詳細]

4、永平新光遺址

永平新光新石器時代遺址位于永平縣城東部的新光街兩側,新建的東西大街(博南路)橫穿遺址之上。總面積40000平方米。該遺址發現于1993年5月,客運站、交警大隊建房挖基槽時,掘出大量陶片、石器等,后經州文物管理所調查,省文物考古研究所復查,確認為新石器時代遺址。12月4日,省文物管理委員會,省文物考古研究所、大理州文物管理所等機構領導及專家共同現場考察了遺址,為此,省州文物部門及縣人民政府決定按照《文物保0》的規定,堅持“保護為主,搶救第一”的方針,堅持“既有利于文物保護,又有利于城市建設”的原則,配合基本建設進行發掘。并依法向國家文物局申報該遺址的搶救發掘。先后發掘五次,長達三年之久,共發掘2700平方米。考古隊由省州縣三級聯合組成。第一期:發掘工作于1993年12月16日開始,進行東大街南……[詳細]

5、曲硐清真寺

曲硐清真寺曲硐歷來人戶密集,地當孔道,曾經幾度設過縣署。清同治十一年(1872年),永平縣城從老街移到曲硐,縣府設在東門(現名衙門園)。光緒十八年(1892年),縣城又由曲硐遷移老街。民國元年(1912年)縣城又由老街遷移曲硐,縣府設在北門(現在曲硐完小),民國25年(1936年)因滇緬公路繞道云龍,又移老街至今。曲硐清真寺在新河未改道以前,河水從西門街心直下,把整個村子分為兩半,當時人戶雖多,中隔小河,因為往來不便,故有大禮拜寺,小禮拜寺之分,同時也有大墳院、小墳院之別。當時大禮拜寺位于南門大墳院之西,小禮拜寺則在西門小獅山腳。至清末新河改道后,曲硐人口增多,住房面積擴大,村子連成一片。延至民國二年(1913年),合并為一,新建成現有的禮拜寺。整個清真寺范圍分內外兩院,內部有禮拜大殿一幢,……[詳細]

6、大堿塘及玉皇閣

大堿塘及玉皇閣有“山坳明珠”之稱的大堿塘水庫位于縣城東北2公里處,是老街鎮農田灌溉的主要水源。這里路繞山環,勢若天成。水庫周圍廣植樹木,漸已成林;大壩南端,亭臺峭立。冬春之時,蓄水滿塘,波光粼粼,山色明媚,景色秀麗、環境優美,山水相互結合形成優美的山水景色。大緘塘水庫是永平旅游、休閑度假的好去處。 玉皇閣坐落于龍們鄉石家村的靈化山顛,距縣城約5公里。據考證,玉皇閣始建于明萬歷年間。《永昌府志》載:“明云龍州人董某,舁天尊金像至此,像重弗舉,因卜地建閣于上。”民國《永平縣志稿》記載:玉皇閣后被“兵燹拆毀。清光緒九年,貢生李開陽等重修。殿宇宏敞,凡有三進。”1958年,玉皇閣在破“四舊”中被拆毀,漸漸荒廢。1983年以后,龍門、老街等地的群眾自發組織,籌集資金對玉皇閣進行了重建。到1990年,先……[詳細]

7、老江坡摩崖石刻

-坡摩崖石刻橫跨杉陽鎮巖硐村與保山市平坡之間的瀾滄江上,是世界上最早的鐵索橋之一,原為鐵索吊橋,兩端有一亭和兩座關樓,今僅有橋墩和數根鐵鏈殘存,1983年被列為云南省第二批重點文物保護單位。霽虹橋西石壁上,有“西南第一橋”、“金齒咽喉”、“人力所通”等古人題詞30余幅,為全省規模最大的摩崖石刻。……[詳細]

8、燕子河晃橋

燕子河晃橋位于博南鎮勝泉村靈化山腳,橫跨燕子河之上。始建于明萬歷年間(1573-1619),屬南北走向雙孔石拱橋。橋長16米,橋面寬4米,矢高4.5米。采用拱券縱聯砌筑。兩孔等跨均為6米。歷代皆有維修,1969年維修加固,1989年被洪水沖毀北橋臺、橋孔及橋面。此橋為我縣保存下來的較早的雙孔石拱橋之一。……[詳細]

9、叫狗山娘娘廟遺址

叫狗山娘娘廟遺址位于北斗彝族鄉黃蓮村民委員會叫狗山巔,始建于明清時期,順山而建,占地面積4240平方米,由觀音閣、叫狗殿、祖師殿構成。其中觀音殿在山頂,為坐西向東;叫狗殿在山半腰,為坐東向西;祖師殿在山腳,為坐西向東。博南古道在叫狗殿與祖師殿之間穿寺而過。觀音閣面闊、進深均為8.5米,前有1佛塔。叫狗殿面闊8米,進深6米,內存“慈垂念應”大理石匾1塊,長82厘米,寬45厘米,年代為清光緒三十年應鈡月敬旦,太和弟子楊啟魁敬 立。祖師殿共3臺建筑,面闊均為13.7米,進深9.4米。文革時折毀,僅存遺址。……[詳細]

10、大壩田土主廟遺址

大壩田土主廟遺址位于永平縣杉陽鎮杉陽村民委員會大壩田自然村,始建于南詔—大理國時期,為坐北向南布局,占地面積600平方米,有廟基址共兩臺。在遺址內采集到有字筒瓦及殘磚,其中一塊保存基本完好,長30厘米,寬17厘米,厚6厘米。此遺址具有歷史研究價值。……[詳細]

11、南門大墳院墓群

南門大墳院墓群位于博南鎮曲硐村南門,始于元明時期,為穆斯林先輩遺冢,為打制轎子墳墓群共二百多座。文革時破壞,墓地淪為平地。1997年,為緬懷先輩,回族將墳墓遺跡用散亂石頭堆砌,并在四周筑圍墻進行保護。墓群呈橢圓形,南北長60米,東西寬40米,占地面積2400平方米。此墓群為研究回族遷入提供可靠史料。……[詳細]

12、西門小墳院墓群

西門小墳院墓群位于博南鎮曲硐村西門,始于明清時期,為穆斯林先輩遺冢,屬轎子墳。文革時拆毀輪為平地,1997年為緬懷先輩,將墳墓遺跡用散亂石頭堆砌,用磚墻圍成兩院,中為過道,院內建方桌,以供人們休閑。墓群呈長方形,長18.5米,寬13米,占地面積240.5平方米。……[詳細]

13、楊阿七采冶銅遺址

楊阿七采冶銅遺址位于永平縣博南鎮青羊廠村民委員會楊阿七自然村,始開發于清乾隆十三年(1748年)。礦硐主要分布于廠河兩岸半山腰,分布面積約 120000 平方米。在采礦和冶煉時均采用土法,開采時均采用“羊蹄釬”鑿眼,痕跡最深達20厘米,寬10-15厘米不等。礦硐多為平硐、斜硐,也有少量“釣井”。在廠河邊有冶銅窯址痕跡,大多為鍛燒窯。……[詳細]

14、新華街古龍井

新華街古龍井位于博南鎮老街社區新華街,始建于清代,于民國己未年(1919)重修。占地面積130平方米,建筑面積5平方米。井壁用紅沙石砌筑,井蓋為紅沙石打制,正中刻有“中華己未年四月十五日從建”,左邊刻有“動員起來”,右邊刻有“講究衛生”,均為直行陽刻,行書。同時中間刻有“龍井”二字,繁體。又于2008年4月村民集資重修,修復后的龍井呈長方形,長2.6米,寬1.6米,深1.36米,上建紅色琉璃瓦頂,內設祭臺,如今正常使用。該井對研究永平古城提供了可行史料。……[詳細]

15、雙鶴橋

雙鶴橋位于廠街鄉,民國八年(1919年)由民眾發起興建,占地面積1292平方米。橋為東西向橫跨于銀江河之上,為上承式鐵鏈木板橋。該橋不僅是博南古道馬幫的運輸路線,還是不少佛家弟子和香客來到金光寺拜佛求經還愿的必經之橋,具有較高的歷史、科學藝術和旅游開發價值。……[詳細]

16、江頂寺和尚塔

江頂寺和尚塔位于杉陽鎮巖洞村民委員會灣子自然村江頂寺東300米,始建于大清乾隆十一年(1746年)、民國十八年(1929)。塔坐南向北排布,分布面積30000平方米,建筑面積40平方米。主塔高2.93米,塔基用青條石砌成邊長為2米正六邊形須彌座,塔身用磚砌成倒覆缽型,塔身正面下部、中上部有券龕2個,內鑲嵌墓碑各一通,塔剎為葫蘆形。江頂寺為顯教臨濟正宗派。此塔林保存完整,對研究博南古道佛教、佛姓的傳播,具有重要的史料價值及其旅游開發價值。……[詳細]

17、彌勒山采冶銅遺址

彌勒山采冶銅遺址位于廠街彝族鄉楊柳樹村民委員會彌勒山,始于明代時期,為“礦箐硐廠”、“大象銅廠”、“爐塘廠”。廠街因開銅礦而得名。據載銅礦開辦于明末,官辦,為云南西部大礦之一,歲額年二三百萬斤,供京運。清代運銷下關、昆明等地。咸豐時因戰亂停辦。礦區面積約50萬平方米,有冶銅場、錢局、戲臺、集市等。于1958年大戰鋼鐵銅采用土法煉銅開采。現新興工業又重新開采大象硐廠。該遺址具有歷史價值。……[詳細]

18、江頂寺門樓遺址

江頂寺門樓遺址 位于杉陽鎮巖洞村民委員會灣子自然村江頂寺,據永昌府志載,江頂寺始建于明代,坐東北向西南,為中軸對稱式建筑格局,由大殿、天王殿、山門、茶室組成,在茶室與山門之間的驛道上建南北門樓,為驛道必經之地。民國三十三(1944)為火所焚。2002年,在江頂寺原址上新建大雄寶殿。明清時期江頂寺禪宗為臨濟正宗派。此遺址對研究明清時期佛教的傳播具有一定的歷史價值。……[詳細]

19、小獅山豎井遺址

小獅山豎井遺址位于云南省大理白族自治州永平縣博南鎮曲硐村民委員會老馬山之余脈小獅山中部。在小獅山東、西、南三面直立剖面上分別有古洞三個,西洞于1976年發現,豎井于2001年發現。2009年大理州文物管理所進行勘探確認“豎井遺址”。明末地理學家徐霞客西行至此,尋“石洞,已無矣”。該豎井、古洞為云南之少見,具有重要的歷史科學研究價值。……[詳細]

20、街頭觀音寺

街頭觀音寺位于云南省大理白族自治州永平縣杉陽鎮杉陽村民委員會街頭上自然村中,始建于明代,為坐北向南布局。有大殿、廂房、門樓、照壁等,建筑占地面積為840平方米。現大殿為清雍正四年(1726年)重建。乾隆四十七年(1782年),民國、1986年等先后多次維修。大殿通面闊12.7米,通進深9.8米,單檐歇山頂,正脊“十”字形花空砌成,小青瓦覆面,木構架為抬梁式合結構,墻體用泥土夯實而成,殿內兩山墻繪有壁畫,小木作為格子門裝飾。照壁為土墻筑成,單檐歇山頂,青色瓦覆面,正面有“八仙過海”水彩畫,名人題書、題記等。寺內存有青石碑刻三塊,清代牛皮鼓一個。觀音寺雖經歷代多次修繕,但仍保存明代建筑遺風,它對研究佛教在永平的傳播,具有一定的歷史價值。……[詳細]