鹽津縣文物古跡介紹

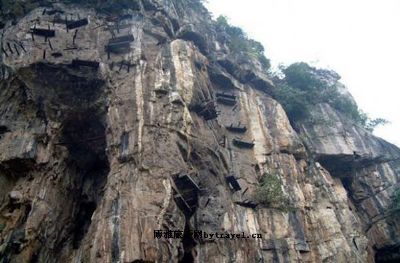

1、鹽津僰人懸棺

棺葬是古代一種比較奇特的葬式:在江河沿岸,選擇一處壁立千仞的懸崖,用我們至今仍不知曉的方法,將仙逝者連同裝殮他的尺棺高高地懸掛(置)于懸崖半腰的適當位置。葬地的形勢各異,歸葬的個體方式也略有差別:或于崖壁鑿孔,椽木為樁,尺棺就置放在崖樁拓展出來的空間;或在約壁上開鑿石龕,尸棺置入龕內;或利用懸崖上的天然巖溝、巖墩、巖洞置放尸棺……人死了,要找個歸宿,要為失去靈魂的軀殼找一個妥當的安置辦法,從這個意義上講,懸棺葬和土葬、火葬、水葬、-等等葬式一樣平常。然而,凝神屏息想想:一口沉甸甸的尸棺,一具冷冰冰的尸骨,怎么會“飛”到那高高的懸崖上?尸棺的主人是誰?我們有限的智慧還難以解讀這用千年的沉默寫下的寓言,夢魘中便無法逃避懸棺的陰影。有這樣一側以軼聞:1933年,一位姓陳的地方官為了探究僰人懸棺的奧……[詳細]

2、秦五尺道

秦五尺道五尺道位于豆沙石門關口,現存長約350米,寬1.7米,是迄今秦五尺道上保留最長、最完好、馬蹄印跡最多(243個)的古驛道。五尺道的歷史可以追溯到公元前3世紀。秦國占據巴蜀后,秦蜀守李冰采用了積薪燒巖之法,修筑了從僰道縣(今宜賓)經石門關,到千傾池(昭通)的第一條內地入滇通道——“僰道”。秦朝建立后,常頞在僰道的基礎上,將路又修到了建寧(曲靖),道寬五尺,故稱“五尺道”。從此,五尺道成為內地入滇的一條大通道。石門關也一成了內地通往云南的重要門戶。漢武帝時,唐蒙再次在五尺道上“鑿山開闊、以通南中,迄于建寧……”,史稱“南夷道”。開鑿于秦代的豆沙關五尺道,經歷代修筑置驛,形成了著名的南方絲綢之路的重要路段,中原進入云南的要沖。歷經2400多年的滄桑巨變,古道至今猶存。一段約350米長的不甚……[詳細]

3、袁滋題記摩崖石刻

袁滋題記摩崖位于云南省鹽津縣城西南20公里的豆沙關崖壁上。摩崖石刻地處左下絕壁,山路陡峭,隔河對岸崖石壁立,像兩扇巨大石門,扼鎖咽喉,儼如一石門,唐代稱“石門關”,是四川進入云南的交通要道,秦漢“五尺道”的要隘。唐貞元九年(793年)背逆唐朝四十多年的南詔王,遣使請求歸唐。貞元十年(794年),唐朝派御史中丞袁滋奉使持節赴南詔,冊封異牟尋為南詔歸義王,他經由戎州(今宜賓)入滇,經石門(今豆沙關)時,為紀其行,作此摩崖題名。摩崖石刻長0.44米,寬0.36米,全文八行,每行3~21字,共122字,左行,楷書,末行“袁滋題”三字為篆書,保存完好。其內容與新、舊《唐書》、《蠻書》、《資治通鑒》等文獻的記載相同。摩崖題記是唐王朝與南詔改善關系,重新和好的重要標記,是研究南詔歷史的重要實物資料。史稱袁……[詳細]

4、鹽津觀音閣

觀音閣位于云南昭通鹽津縣豆沙石門關北崖峭壁間的青蓮洞口,原寺建筑年代久遠,僅存遺址。現存觀音閣重建于清朝乾隆三十二年(1767),是四川省慶符縣靜修和尚募捐建造,系如意斗拱裝飾的三重檐歇山頂式建筑,是滇東北少有的古建筑之一,其左、右、后三面均依巖石為壁,閣門飛懸洞口,峻拔挺立于懸巖之間,在四周群峰的攢擁烘托下,大有飛閣凌空、氣象萬千之勢,閣內石壁中,鐘乳石倒立,天然地構成各種形態,其中有一鐘乳石極象南海慈航普渡的觀世音菩薩,千百年來,為這一帶虔誠的佛教信徒所敬仰。 觀音閣內有數尊精塑的神像,閣內金碧輝煌。在巖壁上還刻有“觀世音慈航普渡眾生”的浮雕,造型別致,技藝精湛。每年農歷二、六、九月的十九日的觀音會,朝圣觀光者摩肩接踵,絡繹不絕。……[詳細]