武進區文物古跡介紹

1、淹城遺址

淹城遺址位于江蘇省常州市南門外約7公里武進縣湖塘橋西。淹城水陸面積約67公頃,其中耕地約占47公頃。城有三重,分別為外城、內城、子城,城河亦有三圍。外城為一不規則圓形,周長2580米,東西對徑800余米,南北直徑750米左右;城墻殘高10米左右,寬25~50米不等,城外護城河一般寬40~50米,深3米多。內城呈方形,處于外城內部的東北面,周長半于外城,達1252米,高10.5米、寬20米左右,高于外城。子城即王城,又稱為“紫羅城”,在內城中部偏北,也呈方形,周長457米,高約11米,寬約7~10米。三城各有一門出入,外城的出口在西部偏北,俗稱“城門口”;內城出入口在西部偏南處,俗稱“搖鈴城”;子城出入口在南部。三城之外各有護城河環保。內城西邊與外城之間,由南向北有高約10米上下的三個并列土墩……[詳細]

2、武進白龍廟 AA

白龍廟位于武進區橫山橋鎮橫山風景區紫霞峰南坡黃貓嶺(傳說嶺前有一黃貓,白天吐金子,夜晚吐銀子,后稱黃貓嶺)之東,坐北朝南,亭臺樓閣,依山而建,山環水抱,氣勢非凡,候鳥云集,四季花香鳥語,真可謂人間之佳境。為紀念白龍娘娘,里人募集財物,大興土木,擴建道觀,供奉其身,名曰潛靈觀,后改名潛靈廟、龍母廟、白龍廟。明成化七年(1471)重建。明嘉靖十年(1531)六月,大旱,蝗飛蔽天,欽差郡守親臨白龍廟,虔誠祈禱,歸途即降大雨,三日不息,遠近沾溉,秋歲大熟。官紳以神為靈又擴建,并立碑為志。清乾隆十八年(1753)、道光十二年(1832)均重修。咸豐十年(1860)廟毀于戰火。光緒四年(1878)在廢址上重建,十年建成(據仇氏宗譜),總占地達3萬余平方米,乃常武城東之冠,建有玉皇殿、圣母殿、東岳殿、十王……[詳細]

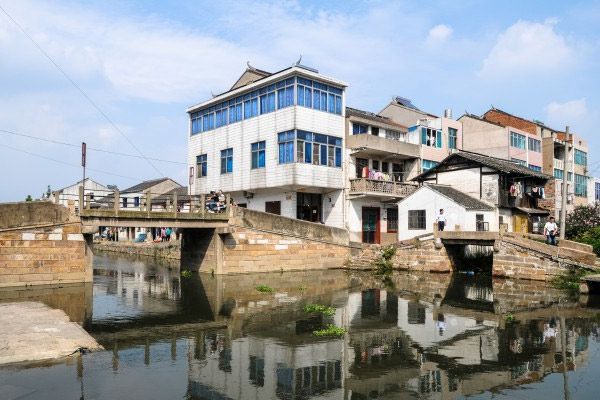

3、禮嘉雙橋

禮嘉雙橋位于常州市武進區禮嘉鎮老街,禮嘉雙橋為兩座平板石梁橋,是兩座一橫一豎相毗鄰的石橋,跨興隆河,其中東西走向的叫禮嘉橋,南北走向的叫太原橋。禮嘉雙橋是常武地區少見的保存較為完好的具有雙橋首尾相接的單孔石梁橋,這種橋制橋型在常武地區絕無僅有。禮嘉橋原名李家橋,始建于明洪武年間。禮嘉橋既是橋名,也是鎮名。禮嘉橋鎮建于何時,因何得名,自古而今,缺少文字記載,然眾說紛紜。不論宋朝的咸淳《毗陵志》或明朝的成化《常州府志》,都無“禮嘉橋”或“李家橋”。只載有周陳、都浜、秦巷等里名,而這幾個里就在禮嘉橋之周圍。據禮嘉數十家宗譜詳核,在清朝雍正七年(1729)以前,稱“禮嘉橋”為“李家橋”。以“李”勘其由來,最早來此地的李姓為李華一。明代洪武元年(1368),李華一(字樂耕)從興化遷居禮嘉都浜里(即今禮……[詳細]

4、橫林趙氏宗祠

橫林趙氏宗祠,號永思堂,位于武進區橫林鎮趙家塘,祠始建于元至正十年(1350)。明萬歷八年(1580),因第十世趙士立無后,捐獻家產建成大祠堂(即今址),此后數百年間曾多次整修。2013年3月祠堂再修竣工,4月4日舉行祠堂竣工慶典。趙氏宗祠坐北朝南,三進三開間六檁,硬山式磚木結構,三進屋脊各有特色,第一進為哺雞脊,第二進為夔脊,第三進為龍脊,屋脊的兩頭做成龍鳳鳥獸圖形,保留了明清風格。趙氏宗祠占地面積588平方米,建筑面積219平方米。祠堂南眺無錫陽山,北望清明山,堂前還有一條清澈的河浜,真是一處風景佳地。橫林西蓋趙氏是宋太祖趙匡胤次子燕王趙德昭的后裔,始遷祖趙孟堙是趙德昭十一世孫,元朝時趙孟堙居浙江臨安府,任官揚州司戶、高郵州參軍,與湖州著名書法家趙孟頫同宗同輩。據《毗陵西蓋趙氏宗譜》記載……[詳細]

5、錢一本墓園

錢一本墓園位于常州市武進區雪堰鎮城灣山梅園嶺西側,東、西、北三面環山,南部為平地,可眺望太湖。1958 年,因當地修建水庫,墓道部分石構件被損壞壘砌水閘,墓園大部分被淹沒在水庫中。近年水庫廢棄后,墓園重新從水底暴露出來。2011 年至 2012 年,為配合基本建設,南京博物院、常州市考古研究所、武進區博物館組成聯合考古隊,對該墓園進行搶救性考古發掘。墓園坐北朝南,中軸線方向為北偏東30°。平面呈側“凸”字形,南北長 160 米,東西最寬 70 米,總占地面積 8042 平方米。結構清晰,建造時經過精心規劃。墓園因地勢而建,從前往后逐步升高,高低有別,層次分明。清理出望柱、牌坊、神道、泮池、圓形臺階、祭臺、墓葬、圍墻等遺跡20余處,從望柱、牌坊經神道、石橋直達墓葬,一線相貫,疏密有致。墓園布局……[詳細]

6、五七農場排灌東站

五七農場排灌東站位于常州市武進區延政西路北側,橫亙于十字河南北兩岸,建于1971年,為一座水泥磚砌建筑,集排灌、通航功能于一體,建筑面積約 500 平方米。下層為水閘,上層為排灌站,樓頂中部有水泥質橋拱形匾額,楷書“武進縣五七農場排灌東站”十一個繁體大字,左右各有一根立柱,柱頂塑成紅旗招展形狀,柱體有楹聯一副:“天翻地覆慨而慷,虎踞龍盤今勝昔”。武進滆湖北端的沿湖圩區圍墾耕地面積近兩萬畝,每年排澇壓力較大。自民國時期開始,圩區逐漸開始嘗試以機電灌溉農田,但應用較少,大部分還是潮水自留灌溉,或者依賴人力、畜力的龍骨水車,這種原始的灌溉方式揚程低、排水量小,農業生產的發展受到很大限制。1954年農業合作化后,武進縣開始大力發展機電灌溉事業,圩區也建設了大量機電排灌站,灌溉效率有所改善。1964 ……[詳細]

7、大運河常州段

大運河常州段西至武進與丹陽交界的荷園里,東至武進和無錫交界的直湖港,全長45.8公里,是京杭大運河的重要組成部分,最早開鑿于春秋時期,也是最早開鑿的江南運河段落。2006年京杭大運河被列為第六批全國重點文物保護單位,2013年將浙東運河、隋唐大運河與京杭大運河合并公布為“大運河”。2014年6月22日,中國“大運河”正式列入世界遺產名錄。其中江南運河常州城區段,西起連江橋、東至東方大橋,長約23公里,被列為世界遺產大運河的27段河道之一。江南乃“水鄉澤國”,也是運河起源之地。相傳早在商朝末年,吳泰伯在無錫梅里一帶開鑿運河以灌溉、排洪。春秋末年,為滿足西征北伐軍運之需,胥浦、胥溪等多條運河相繼開鑿。周敬王二十五年(前495),吳王夫差剛剛即位,便主持開鑿了自蘇州望亭經常州奔牛、由孟河出長江的運……[詳細]

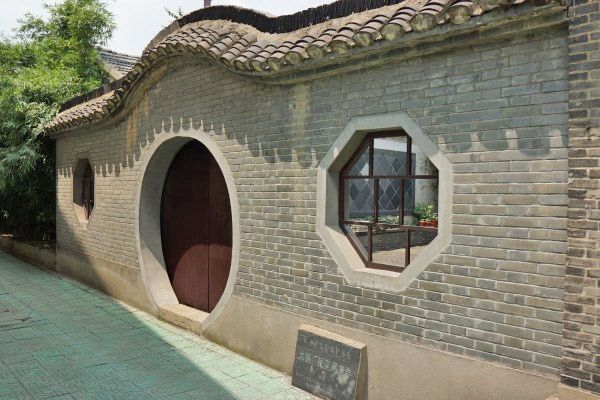

8、禮嘉王氏宗祠

禮嘉橋王氏宗祠位于江蘇省常州市武進區禮嘉鎮魚池村,始建于明崇禎年間(1628—1644),清雍正年間(1723—1735)增建后進,嘉慶十四年(1809)改建宗祠,在舊址上擴大祠堂規模,歷時8年建成。禮嘉王氏宗祠,歷史比較悠久。據《周陳王氏宗譜》記載,中沙禮嘉王氏是周陳王氏是隨北宋南渡而來到武進禮嘉的。中沙周陳王氏是北宋宰相王旦(王文正公)一脈的后裔,而王旦的父親王祜(王晉公)曾在北宋初年任兵部侍郎。當初他曾“手植三槐于庭,曰:‘吾子孫必有為三公者。’”大文豪蘇東坡收入《古文觀止》的名篇“三槐堂銘”說的就是這件事。以后,王氏子孫不論遷徙何處,如建宗祠就都取名“三槐堂”。王氏宗祠原為五楹四進,中間有一個大天井,是經典的歇山式徽派建筑。歇山式建筑在我國古代運用很多,它指的是廟宇殿堂的屋頂形式,即……[詳細]

9、鄒區興隆橋

興隆橋位于常州市鐘樓區鄒區鎮老鎮西街,興隆西街西首,東西向橫跨在鶴溪河上,是一座單孔石拱橋。興隆橋是目前鄒區鎮內發現的保存完好的唯一一座石拱橋,并且得到了很好的保護。石橋旁設置了鋼架人行便橋,用于平時的交通之用,而石橋成為當地的人文景觀。興隆橋始建年代不詳,據地方志記載:“興隆橋原名平石橋。明代已建有平石橋,使東西兩街相接,清初改建為石拱橋。乾隆五十一年(1786)重修。咸豐十一年(1861),河東橋背上建橋樓后,橋的金剛碑座被壓斷。經三鄉合謀估算,此橋重修,需要資金貳仟多銀元。有識人士王琴軒首解義囊,捐資較多,民眾踴躍出資成數。光緒三十一年(1905)仲冬興工,次歲丙午九月落成;民皆喜悅,同賀共慶。”現存橋梁為清光緒三十一年(1905)建,采用縱聯分節并列法砌置,橋長22米,寬4.55米,……[詳細]

10、馮仲云故居

馮仲云故居位于常州市武進區橫林鎮余巷村薛家前 16號,為我國東北抗日聯軍著名將領馮仲云出生地。馮仲云故居建造于清光緒三十年(1904)左右,原有房屋三進,均為硬山式磚木結構。第一進平房,六楹三間,正中明間檐下為石庫門,建筑面積70余平方米;第二進原為三間平房,現已改建為水泥混制樓房;第三進原為三間樓房,現改建為平房,屋后有一園,曾栽種花木,其東側另有兩間平房(原為廚房和豬舍)。整個故居建筑面積約為400平方米,占地面積近700平方米,現由其后人居住,目前第三進已建馮仲云紀念室。紀念室內陳列有馮仲云生平事跡介紹,還有他的著作、遺物、授勛、勛章等實物和照片,以及吉林省楊靖宇紀念館、哈爾濱工業大學等有部門贈送的對聯等。馮仲云故居曾接待了許多來自全國各地的參觀者,包括趙尚志的外甥、趙一曼的孫女等東北……[詳細]

11、常州天主堂

天主堂,位于常州東北約6公里的天寧區鄭陸鎮東青和平村委陳家自然村,是武進建堂最早,規模最大的教堂。1988年11月7日,武進縣人民政府公布為縣文物保護點。2008年2月26日,常州市人民政府公布為第四批市級文物保護單位。據傳天主堂初建于清道光二十年(1840),清宣統三年(1911)征地24畝,時黃輝烈神甫擴建教堂用房40余間。民國二年(1913)又新建圣堂6間,民國二十年(1931),翻建圣堂和鐘樓,并進行大修。隨著宗教界反帝愛國運動的開展,東青天主堂根據“獨立、自主、自辦教會”的原則,排除外來干擾,教徒宗教活動正常。“文革-”期間,天主教活動被迫停止。1980年12月12日,中共江蘇省委批準東青天主堂恢復開放。翌年2月,縣人民政府撥款2.38萬元資助修復教堂。同年12月25日舉行開堂儀式……[詳細]

12、常州萬安橋

萬安橋位于常州市武進區戚墅堰東街,跨老三山港,在京杭大運河北岸,是一座單孔石拱橋。萬安橋是街東和街西的重要連接,站在橋上可以一覽古運河的壯麗景色,橋西的東街自明朝以來就是戚墅堰重要的街道之一。萬安橋東西走向 ,始建年代失考(有一說是明正統五年(1440)始建),明成化十四年(1478)同知吳桓修建,取名戚墅堰橋,又名萬安橋,取萬民安樂之意。明弘治八年(1495)及清同治十三年(1874)重修。民國二十六年(1937),萬安橋遭日機轟炸,橋西北部被炸去一大片。抗戰勝利后,由地方人士集資修繕,1954年經大修后恢復原樣。萬安橋條石拱圈,條石條臺,單孔拱形花崗石結構,間有青石,縱聯分節并列式,橋呈東西向,橋長 37.9米,寬 4.15米,梁底標高 5.62米,橋面標高 6.34米,單孔跨6.2米。……[詳細]

13、翠華橋

翠華橋位于常州市武進區橫林鎮江村村南,南北向,橫跨橫玉河,是一座三孔石柱石梁橋。翠華橋建于民國,具體紀年不清,據說是由清末著名實業家盛宣懷幫傭翠萍捐資建造,故稱“翠華橋”。翠華橋,花崗巖石質橋身,橋長22米,寬2.1米,高4.8米,兩側實砌橋墩各有石階8級。橋面各由3塊長條石共計9塊組成,橋基為條石疊砌,橋柱各由3塊條石組成排柱,上壓承重梁。護欄是民國時期典型的鑄鐵鐵花柵,用生鐵鑄成,圖案古樸典雅、形制獨特。此種花柵一般應用于房屋的圍墻上,作為橋護欄極為少見。翠華橋橋堍有一塊介紹碑,字跡模糊難辨,橋墩兩側均刻有橋聯。在橋的石梁上刻有“翠華橋”三個大字。橋的東西兩側有橋聯。東聯內容:“勢如春夏群物向榮,時屆秋冬萬民咸樂。”西聯內容:“吾道南行文光北曲,大江西至紫氣東來。”1958年,大煉鋼時鐵……[詳細]

14、材罩屋舊址

材罩屋舊址位于常州市天寧區前后北岸歷史文化街區東北角,又名四方樓,始建于清末至民國初年。現存建筑為民國時期,坐北朝南,磚木結構,共兩進,內有院落和天井,總占地面積304.08 平方米。大門用青磚砌成半圓券,兩側為馬牙槎, 形似羅馬式拱形門。第一進為硬山式,磚木架構,三層樓房,一、二層三開間,總長11.26 米,進深13.78 米。閣樓寬3.5 米,進深5.5 米。四面坡瓦屋面,黃瓜環脊,為瞭望方便,日軍在屋頂四面開有老虎窗,東、西老虎窗上方塑有象征日本的菊花圖案。第二進為門房,磚木混合建筑,上下二層,面闊三開間,寬10.5 米,進深5.2 米。房屋采用立貼式杉木構架,柱徑0.16 米。第一層沿街進門設有金山石門券,內院門券用磚砌成西洋花式。小青瓦屋面,黃瓜環脊,檐口下采用冰盤式檐花。材罩屋房……[詳細]

15、殷墅橋碑亭

殷墅橋碑亭位于常州市武進區漕橋鎮運村農場村橋北自然村殷墅橋北堍東側。殷墅橋原名萬善橋,跨錫溧漕河上,據民國13年(1924)《重建萬善橋記》載:完善橋原為木質橋,咸豐(1851~1861)、光緒(1875~1908)年間兩次重修,光緒十年(1884)易木為石建成環形石拱橋,較舊橋高三尺,同時為方便行人歇息和安置建橋碑記,于光緒十三年(1887)在殷墅庵前建亭。殷墅橋于1970年開太滆運河時拆除,另建成鋼筋混凝土大橋。殷墅橋碑亭屬花崗巖石質古亭,石柱、歇山式石亭頂。平面略呈長方形,南北石柱間距2.6米,東西柱間距2.8米,脊高3.3米。亭頂鋪蓋拱形橫石板,四角凌翹,檐下雕刻著仿斗拱等紋飾。亭中央有井,《重建萬善橋記》石碑砌于亭內墻間。《常州同善錄》記載《重建萬善橋記》:“語曰:眾擎易舉,又曰事……[詳細]

16、大明廠民國建筑群

大明廠民國建筑群位于常州市武進區延陵東路388號常州天虹紡織有限公司內,南臨大運河,是中國現代杰出實業家、著名愛國民族工商業者劉國鈞家族在常州的紡織工業遺存。現存有老廠房、水塔、實驗室、會議室、療養院等建筑,占地面積5832 平方米。老廠房東西長78.5 米,南北寬60.37 米,高7.5 米。水塔位于老廠房內部西北側,紅磚砌筑,高18 米,底部外徑5 米,塔頂有“大明廠”三字。實驗室位于老廠房東側,相距約8 米,坐北朝南,造于1947 年,面闊20.1 米,進深13.7 米,左廂房寬4.15 米,進深4.10 米,脊高5.5 米,前后走廊寬1.8 米。會議室位于老廠房東北,相距130 米,分為東、房兩座,東會議室寬8.15 米,進深14.64 米,脊高6.98 米;西會議室寬8.8 米,進……[詳細]

17、戚墅堰圩墩遺址

在戚墅堰鎮,大運河的南岸,距運河僅有四五十米的地方,有一高阜土墩,這就是迄今發現的常州市區最早的先民定居地之一——圩墩村新石器時代遺址。1960年至1961年,南京博物院在蘇南進行考古復查時,發現了該遺址。1972年、1974年、1978年、1985年、1992年南京博物院、常州市博物館等單位先后五次對該遺址進行發掘,揭露面積共1900.25平方米,清理墓葬191座。遺址原為突出地表的土墩,他的范圍在十萬平方米以上,因歷年取土平整場地和基建工程的破壞,現趨于夷平,大部分在現代建筑之下。圩墩遺址是太湖流域西部一處馬家浜文化圩墩遺存,文化堆積較豐富。經過五次的考古發掘,文化遺存主要為馬家浜文化和崧澤文化兩類型。其中馬家浜文化地層堆積較厚,延續時間較長。根據出土遺物的特征可分為早、晚兩個階段。崧澤……[詳細]

18、虎臣橋

虎臣橋位于常州市武進區洛陽鎮西南部虎臣村,南北向跨虎臣河,是一座單孔石拱橋。虎臣橋原屬戴溪鄉虎臣村,1999年11月,戴溪鎮和洛陽鎮合并成立新的洛陽鎮。虎臣橋是洛陽地區有著標志性意義的文化橋梁。虎臣橋始建年代不詳,明嘉靖年間(1522—1566)重建,現存橋梁系民國三十五年(1946)所修建。虎臣橋金山石質,橋長22.6米,寬3米,跨度5.7米,梁底高為7.8米。橋南有15個石階,橋北有18個石階。條石拱圈,條石橋臺,拱圈上方兩側各置一對橋耳,兩側橋額均鑿雕“重建虎臣橋”。無橋欄、望柱、橋聯柱等橋梁輔助和裝飾物。虎臣村薛姓人家保存著《重修虎臣橋碑記》石碑一通,立于民國三十五年(1946)孟夏,武進仲正沈顯敬書,沈仲正是當地的一位教師。《碑記》記述了眾人捐米助建的情況:捐米者有239人,以及壽……[詳細]

19、常州毛家橋

毛家橋位于常州市武進區禮嘉鎮毛家村毛家橋40號,橫跨禹城河,東西走向,是一座壯麗的單孔石拱橋。據地方志記載毛家橋始建于明正德十五年(1520),為毛憲倡捐資建造。毛憲,字式之,號古庵,武進人,生卒年均不詳。正德六年(1511)進士,擅長詩詞,主要作品有《古庵文集》十卷等。毛家橋清代康熙年間首次重建;民國二十年(1931)再次重建。毛家橋全長27.2米,跨度7.6米,橋寬3.7米。民國重建之前,橋比現今高一尺許,坡度稍陡。重建時增設了石欄,并在兩側橋面中線敷設條石,便于獨輪車過往。整橋以雜色花崗巖砌置,在陽光的照射下,色彩斑斕。毛家橋拱券采用分節并列砌置法,無券眉,券石上有建橋記載和紀年,模糊風化,不能全辨。橋額處刻“毛家橋”三字,下有“舊名劉村”。毛家橋有聯柱,無橋聯。橋坡平緩,橋體狹長,南……[詳細]

20、常州萬壽寺

萬壽禪寺,位于武進區焦溪鎮舜山南麓查家灣村。舜山又名高山,附近居民稱舜過山。相傳古代有虞氏東巡至此,故名。該寺原稱舜廟,建在舜山主峰,南北兩座,相對而立。寺務由廓朗法師主持,常住僧人7名。發展歷史舜廟始建于何時,無考。《高山志》載有唐代劉長卿的《題舜祠》:“弦絕松風生,芳祠悵落暉。祗因山鬼護,萬古仰垂衣”。可見唐朝以前,舜祠就已建成,并吸引著歷代的詩人墨客。據鄉志記載,南山舜廟廟門朝南,廟有三進,頭進是吳官殿,清末倒塌,民國13年(1924)重建,未竣工;二進是大殿,塑有二十四孝和舜天子像,上懸匾額題“重華協帝”四字(舜原名仲華);三進是觀音殿。北山舜廟,廟門面北,有三進一廂樓,規模大于南山舜廟。頭進東岳殿,三間兩舍塑有十殿閻王等泥像;二進天子殿,又稱大孝殿,三間兩舍,翹檐飛角,殿宇寬敞,氣……[詳細]