北鎮市文物古跡介紹

1、醫巫閭山——大觀音閣景區 AAAA

醫巫閭山古稱于微閭、無慮山,今簡稱閭山,是陰山山脈余脈。屹立于遼寧省北鎮市境內。山勢自東北向西南走向,縱長四十五公里,橫寬十四公里,面積六百三十平方公里,名峰五十余座,最高峰──望海峰海拔866.6米。醫巫閭山在歷史上是很有名的。文獻記載,醫巫閭山是舜封全國十二大名山之一;又是全國“五岳五鎮”十大名山之一。《全遼志》載:“山以醫巫閭為靈秀之最”,譽為東北三大名山(醫巫閭山、千山、長白山)之首。醫巫閭山從歷史上就以寺院為中心形成了玉泉寺、大閣等十幾個相連的景區,每個景區都占據著一個或數個有名的山峰和古剎;又都有碑刻記述著它周圍的山巒形勢和廟宇的歷史。每個景區都以各自的特點標新立異。諸景區中尤以核心區大觀音閣景區最負盛名。這里有遼、元、明、清四代建筑的書堂、寺廟、亭閣景觀,這里有從遼至明、清以來……[詳細]

2、醫巫閭山——青巖寺風景區 AAAA

青巖寺位于遼寧省北鎮市常興店鎮境內,醫巫閭山南端,占地13平方千米。青巖寺始建于北魏,盛于中唐,至今有一千五百余年歷史,香火綿延,終日不斷。1986年被省政府批準為宗教活動場所,這里是融宗教與旅游為一體的著名風景區,自然風光與人文景觀交相輝映,“八景十二奇”觀蔚為壯麗。青巖寺分上院、中院、下院、文殊院、娘娘殿、藥師殿、財神殿、圣水院、觀音殿多處禪院,最為上院供奉的“歪脖0”名聞天下。據《東北古跡軼聞》記載:“南海落潮,現一青石佛像,請至青巖山云中古洞,群工人移石像及門不能入,有戲之者曰:‘老佛若一歪脖則可入,’言已,佛像之頸即歪。眾皆駭,從容移入。吃驚老佛顯圣,皆肅然起敬而出,忘請老佛正脖,故至今尚歪。”“歪脖0”為觀世音菩薩三十二化身之一。其后,明朝萬歷四年,清朝光緒十六年都曾重修。200……[詳細]

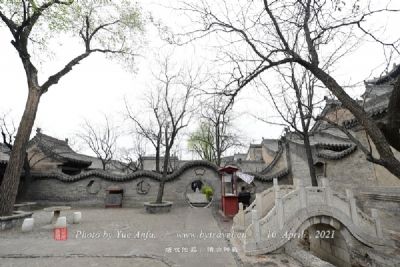

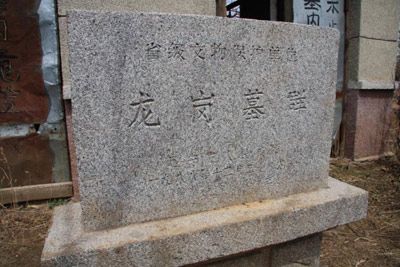

3、醫巫閭山遼陵

北鎮市古城西北六公里處,便是富屯鄉龍崗子村。這里埋葬著遼國第五代景宗皇帝耶律賢的兩個孫子,圣宗皇帝耶律隆緒的侄兒和侄媳,名為耶律宗政、-國妃和耶律宗允。耶律宗允墓已回填,耶律宗政和-國妃合葬墓已對外開放,游覽參觀的人絡繹不絕。龍崗子,至今雖沒有確鑿證據是葬龍(古代稱皇帝為真龍天子)之地,但這里以龍命名之處甚為可觀。整個山村除東為出口通向古城大道外,三面被層巒迭翠的山峰環抱。在村西南山峰上有塊巨石,不知何年何人把巨石劈開兩半,形如兩扇要塞之大門,有兩塊石頭似龍頭蹲在門上相視而對,人稱龍門;全村數百戶人家,被一道小河隔為南北兩岸,河水常年不涸,人稱龍溪;河水流向村東的山坳處緩流打旋,將此處稱大龍灣;后來村民治河水修壩攔住,備旱時灌溉果樹農田之用,村民們把這個水庫命名為龍門水庫;現在小學校地基原有……[詳細]

古剎五佛寺座落于醫巫閭山南麓,閭陽鎮石堡子村水泉境內。它依山而建,風景秀麗、景色怡人,險峰怪巖,蒼松成蔭,險中有美,清幽靜雅,是世人觀光旅游、朝山禮佛的圣地。五佛寺,原名片巖寺、黃巖寺,俗稱五佛洞。據殘留的碑文記載,該廟始建于隋煬帝年間,明英宗、清雍正年間相繼修復。寺內現有的一座修復寺院的功德碑,清楚地記載著“大清康熙歲次甲寅年秋月立”,由此可見,此寺院自修復據今就已有三百多年的歷史了。五佛寺分為上、下兩院。下院的山門、天王殿、彌陀殿、三圣殿、慈悲泉、六角亭等古樸建筑,巍然聳立,錯落有致,雕廊畫棟,古色古香;上院的萬佛洞、藥師殿、文殊殿、鐘樓、大雄寶殿、大馬將軍洞、望海寺等景觀,以其驚、奇、險、峻等特點,讓游人稱奇叫絕。整個寺院位于群山環抱之間,蒼松翠柏,峰巒疊嶂,山勢優美,綿延起伏,宛若游……[詳細]

5、北鎮廟

北鎮廟坐落于遼寧省北鎮縣城西2.5公里的山坡上。北鎮廟是醫巫閭山的山神廟,山下立有祠廟,始建于金代。根據碑刻記載,現在的北鎮廟基本上是明永樂十九年(1421年)和弘治八年(1495年)重修擴建的。北鎮廟規模宏大,東西寬109米,南北長240米,廟內建筑從山下到山頂依山勢層層向上,排列而成。廟中的主要建筑有御香殿、正殿、更衣殿、內香殿、寢殿五重大殿,建于一個工字形的高臺上。五重大殿之前又有石牌坊、山門、神馬門、鐘鼓樓等建筑,之后又有仙人巖、翠云屏等景致點綴。御香殿共有廳堂五間,是陳放朝廷御書和皇家祭祀用香蠟供品的地方。御香殿的后面是大殿,大殿是廟內整體建筑的對稱中心,也是廟內最大的建筑,殿寬23.4米,面闊七間、進深五間,是舉行祭掃大典的場所;大殿為歇山式大木架結構,殿墻以青磚圍砌而成,綠琉璃……[詳細]

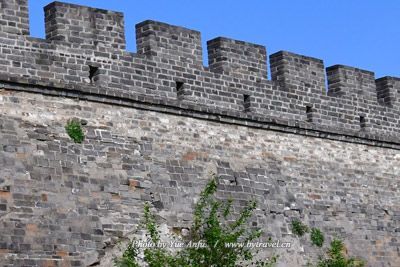

6、廣寧古城

廣寧城位于遼寧省北鎮市。廣寧城即北鎮城,始建于遼代,金元時置廣寧府,明置廣寧衛,為九邊重鎮之一的遼東鎮,總兵戍守。清置廣寧縣,民國初改名北鎮。明初所建廣寧城(北鎮城)南城墻南城門樓正處于今之北鎮鼓樓位置。后來城池向南擴展,明代南城門樓遂成為今之鼓樓。磚砌臺基,長24米、寬20米、高8米。樓臺上有女墻。臺上兩層樓閣有民國十八年(1929年)書“幽州重鎮”、“冀北嚴疆”八個大字。鎮城中街北、鼓樓前有明神宗萬歷八年(1580年)敕建的表彰遼東總兵李成梁功績的石坊,石坊全部采用暗紫色沉積砂巖建造,為三間四柱五樓式、單檐廡殿頂仿木結構牌樓,高9.25米,寬13.1米,翹檐、通枋、欄板、斗拱等俱全,間飾人物、四季花卉、鯉魚跳龍門、一品當朝、二龍戲珠、三羊開泰、四龍、五鹿、海馬朝云、犀牛望月、喜祿長壽封候……[詳細]

7、北鎮李成梁石牌坊

李成梁石牌坊位于北鎮城內鼓樓南,步行街中,為古廣寧府八景之一“石坊聳立”。石坊建于明萬歷八年(公元1580年),明神宗朱翊鈞為表彰當時的遼東總兵官李成梁鎮守遼東功勛,命巡撫遼東地方兼軍務督察院右副督御史周詠等人,為其建造的石質三間四柱五樓式、單檐廡殿頂仿木結構牌樓。石坊全部采用暗紫色沉積砂巖建造,高9.25米,寬13.1米,翹檐、通枋及欄板斗拱等制作精美,間飾人物,四季花卉,鯉魚跳龍門、一品當朝、二龍戲珠、三羊開泰、四龍、五鹿、海馬朝云、犀牛望月、喜祿長壽封候等浮雕,吸引了無數游人駐足觀瞻、流連忘返。坊額豎刻“世爵”二字,橫額刻有“天朝浩券”及“鎮守遼東總兵官兼太子太保寧遠伯李成梁”字樣;下刻“萬歷八年十月吉日立”中柱柱腳前后各有夾柱石獅兩對,邊柱前后各置鼓心雕花云形抱鼓石兩對。外側各有石獸……[詳細]

8、大市鎮邊堡城址

大市鎮邊堡城址,位于北鎮市大市鄉大一村,是阜新、義縣、北鎮三地的交界處,南距廣寧城25公里,這里四面環山,為兵家必爭之地。鎮邊堡城坐北朝南,為長方形石砌城墻,南北長312米,東西寬215米,周長1054米,面積6.7萬平方米。城墻殘高3.8米,底部寬3.3米,頂部殘寬2.7米。墻基內外包砌一層石頭,中間夯土。城墻四角各設有方形角樓一個,南面墻中部辟城門,寬5米。門額上刻有“鎮邊堡”三個字,城門已毀。明代在北鎮地區設置廣寧衛,使廣寧成為了遼西乃至東北的統治中心,正統七年(1442年),由遼指揮僉事畢恭主持修建鎮邊堡,該城堡位于遼西長城沿線鎮夷堡和鎮靜堡之間,西北為魏家嶺關口,西部為遼西長城北鎮段墻遺址,附近尚有烽火臺分布,是明代朝廷為防御當時女真、蒙古等少數民族對邊境的侵犯而修建的,是明代遼東……[詳細]

9、新立遼代建筑遺址

新立遼代建筑遺址位于遼寧省北鎮市富屯街道新立村櫻桃溝村民組西北約100米的黃土臺地上,在北鎮市區西北約8公里。這里地處醫巫閭山中段東麓的“三道溝”溝內,遺址所在黃土臺地背倚駱駝山,東、西兩側各有一條季節性小河,周圍群山環抱,風景殊絕。整個臺地經過了全面考古勘探,北部為一組大型建筑址,南部為規模較小的附屬建筑。北部建筑址的西南側發現一座巨型墓葬(編號新立M1),全長84米;建筑址北側發現一座大型墓葬(編號新立M2),全長約44米。兩座墓葬與北部建筑址緊密相鄰,最近處均不足10米。新立遼代四合院建筑北部新發現一座大型墓葬(新立M2),通過探溝解剖可知,M2墓道上口寬約6米,方向172度,墓道兩壁用土坯和青磚砌筑,表面抹黃泥,底部用雙層方磚砌成規整的臺階。這些做法為歷年發掘遼墓中所罕見,體現出很高……[詳細]

10、北鎮清真寺

北鎮清真寺位于北鎮市廣寧鎮城東南部,東、南、西三面為居民住宅,北距國道102線80米,寺后為居民街道。清真寺座西朝東,南北38米,東西37米,占地面積1,406平方米。建有山門、卷棚、正殿、望月樓、阿訇室、沐浴室等建筑十三間。卷棚面闊三間,進深一間,為大木架結構。正殿面闊三間,進深三間,為卷棚式建筑。望月樓面闊三間,進深三間,呈方形,通高19米。分上、下二層,為重檐盔頂閣樓式建筑。其它建筑為后期重建,保存較好。該寺對研究和考證北寧伊斯蘭教的歷史及古代建筑藝術具有重要歷史價值和藝術價值。清真寺始建于明嘉靖四年(1525年)。清嘉慶三年(1798年),以鄉老楊玉珍為首的回教徒對清真寺進行大型維修,竣工之后,與其子楊銘、楊劍贈“清真古教”木匾一塊,并捐獻土地80畝,作為清真寺的資養。清光緒末年,廣……[詳細]

中共溝幫子鐵路黨支部活動舊址位于北鎮市溝幫子經濟開發區鐵路中學(前扶輪小學)院內。東為中學校園,南為溝幫子鐵路機務段所在地,西、北為居民住宅,地處人口密集的生活區。中共溝幫子鐵路黨支部活動舊址位于溝幫子經濟開發區鐵路中學(前扶輪小學)院內,是四棟二十八間的硬山式建筑,中共溝幫子鐵路黨支部活動舊址座北朝南,南北長32米,東西寬40米,占地面積1280平方米。為四合院式建筑,有前室、正房、東西廂房等建筑二十八間,均為英式瓦房建筑。正房為7間,進深為6米。正房兩側各建有二間耳房。前室為7間,進深為6米,中間開一門,兩側原作為教室。東西廂房各為7間,24米,進深6米。在耳房與東西廂房之間,東西各設一拱形門,東門額上題有“扶輪小學”4字。整體建筑保存基本完好,現由鐵路中學作為教師辦公室使用。始建于19……[詳細]

12、崇興寺雙塔

在北寧城東北隅崇興寺前并立著兩座風格一致,秀麗挺拔的遼代古塔。兩塔東西相距離43米。東塔高43米。西塔高42米,均為八角十三層密檐式實心磚塔。基座每面寬7米,基座上雕有各種花紋,下部雕有獅子、負重力士和蓮瓣。向上為仰蓮座,座上承托塔身,塔身每面都有拱龕,內雕坐佛,外立脅侍,上飾華蓋、飛天和銅鏡。塔檐十二層,由下至上逐層內收,每層檐角俱掛有風鈴,隨風搖動,聲音清脆悅耳。塔頂的蓮座、寶瓶、鎏金剎桿、寶珠、相輪均保持完好。西塔中部還鑲有明萬歷二十八年(1600年)《重修崇興寺塔記》小石碑。1963年崇興寺雙塔被列為第一批省級文物保護單位。門票/開放時間5元

遼寧錦州……[詳細]

13、乾州城址

乾州城址位于北鎮市廣寧城西南的北鎮廟前200米處。始建于遼圣宗乾亨四年(982年)十一月,是為奉侍遼景宗皇帝耶律賢之乾陵而建。1983年經北鎮縣人民政府公布為縣級文物保護單位.乾州城平面呈長方形,全部用夯土板筑,南北長1100米,東西寬625米,周長3450米。現城墻雖頹坍,但仍清晰可見隆起的土楞。城東北部仍保留有一段東西長60米,存高1.5米的墻基址。經勘查,該墻底寬3.5米,夯層厚11厘米,夯筑堅實。城內地勢平坦,表面散布有大量的溝紋磚、琉璃瓦和陶瓷片等。尤以南半部最為豐富。文化層厚約1.5米,在城東北部200米處發現有窯址兩座。窯址附近堆積有大量的琉璃瓦、筒瓦、板瓦、瓦當、滴水及吻獸等半成品建筑飾件。同時,還曾在遺址出土過大石臼、三彩器及銅錢幣等。該城址保存基本完好,地上地下文物十分豐……[詳細]

14、三道溝遼代重要遺跡區

三道溝遼代重要遺跡區,位于北鎮市富屯街道辦事處當地人稱三道溝的山谷及駱駝山及鏵子山之上。是為遼代顯陵范圍內的主要墓葬區及建筑遺址,遺物分布區域,為北鎮境內的重點文物保護區域之一。三道溝為西北向東南走向,東西長6公里,南北寬3公里,分布面積18平方公里。自1980年以來,經考古調查,在其范圍內先后發現有新立遼代建筑遺址、駱駝山遺址、偏坡寺遺址、新立石刻、偏臉地遺址、滴水寺遺址、劉家園子遺址、小石棚遺址、櫻桃溝東坡遺址、洪家墓等墓葬遺址10余處,其中發現遼墓2處,建筑址及石刻9處。特別是偏坡寺遺址發現有大型建筑基址群和用石砌筑的城墻達750米,經專家考證為遼代顯陵之主陵區所在地,而新立遼代建筑遺址為附葬區。三道溝遼代重要遺跡區內尚存的墓葬及大型建筑基址等保存較為完好,對研究和考證遼代顯陵的范圍及……[詳細]

15、二道溝遼代重點遺跡區

二道溝遼代重要遺跡區,位于北鎮市富屯鄉當地人稱二道溝的溝谷及醫巫閭山絕頂的西山之上。是為遼代乾陵范圍內的主要墓葬及建筑遺跡遺物分布區域,是北鎮境內重點文物保護區域之一。二道溝為西北向東南走向,東西長10公里,南北寬3公里,分布面積30平方公里。自1956年以來,經考古調查,在其范圍內先后發現有龍崗子墓群、孫屯墓群、琉璃寺廟址、琉璃寺西山遺址、望海堂遺址、石橋子遺址、龍崗子東坡遺址、龍崗子南山遺址、龍崗子西坡遺址、龍崗子西南山遺址、慈圣寺廟址等達11處,其中發現遼代墓葬10處,建筑址9處,疑似墓葬3處。特別是在琉璃寺廟址發現有大型建筑基址群和用石砌筑城墻達530米。經專家考證為遼代乾陵之主陵區所在地。二道溝尚存的墓葬及建筑遺址等保存較為完好,對研究和考證遼代乾陵的位置和范圍提供了重要線索和實物……[詳細]

16、小閣石刻

小閣石刻,位于北鎮市河洼村北一座孤山上。據考證為遼代石刻。石刻在小閣廟宇遺址后的一座山峰崖壁之上。山峰頂部有一人工砌筑的平臺,平臺南北長7.5米,東西寬4.5米。平臺東側有24級臺階可通其上。臺面表面暴露有磚瓦等建筑飾件,也發現有開鑿的圓形柱礎坑。在平臺北部自然凸起的崖壁上,面南開鑿一長方形佛龕,龕內浮雕有石佛像三尊。頭螺髻,面目圓潤而慈祥,耳寬大而垂肩,身披袈裟而袒胸,盤腳坐在石座之上。中間一佛兩側各雕一立脅侍,作阿難像。石刻造像粗擴而簡練,從其造型和排列形式考查,當為遼代石刻。在該石刻北50米處的凸起崖壁上,另鑿有兩個佛龕,其內浮雕有觀音站像。在觀音像前平坦石面上,雕有一方形跪拜石。跪拜石之下開鑿有一石室。石室北壁上同樣浮雕一坐佛。在觀音雕像東側崖頂上,雕有一圓形如柱石的基座,中有一孔,……[詳細]

17、田園子石刻

田園子遼代石刻位于北鎮市觀音閣街道辦事處田園子村南石佛寺廟址西部崖壁之上,為遼代早期石刻。石刻,位于石佛寺廟址西部的崖壁之上。石壁南北長8米,高2.4米,其上有人工開鑿的佛龕。龕南北長5.2米,高1.8米,深0.2米,龕內浮雕有五尊佛像,其中三尊坐佛、二尊立脅侍,南部一佛高1.8米,寬1.15米。中間一佛高1.95米,寬1.1米,兩側各雕一立脅侍,高1.8米,寬0.56米,作阿難像。北部一佛高1.85米,寬0.85米。三尊坐佛頭部作螺狀鬢,身著袈衣,盤腿坐在蓮花座上。所有佛像線條流暢,面目清晰,雕刻古樸而粗獷,各佛造型及排列形式與遼代磚雕相似,故考為遼代雕刻,并保留有渤海風格。五尊佛像因長年風雨剝蝕,中間一佛頭頂殘破,余均完好無損,各佛彩繪仍有殘留。該石刻對研究和考證遼代宗教信仰及雕刻藝術具……[詳細]

18、北鎮鼓樓

鼓樓位于北鎮市城內中心,原為遼代顯州城南門,明代擴地時保留下來。遼東總兵李成梁、馬詠曾先后做過點將臺,清代改為鼓樓,為二層單檐歇山式,占地625平方米,大木架結構,重檐建于樓座之上。鼓樓的臺基為磚砌,東西長24米,南北寬20米,高8米;樓的上部有女墻,中有券門,門洞高6米,寬4.5米;北面有門,內有40級臺階可上樓臺;臺上正中為兩層0,高8米,有梯可攀。清末民初曾屢加修葺。1929年(民國十八年),在南北兩面新添“幽州重鎮”、“冀北嚴疆”八個大字。北鎮鼓樓對研究明代鐘鼓樓的建筑結構、形式,有重要價值。它與其南側30米處的李成梁石坊遙相呼映,成為著名的旅游場所,游客絡繹不絕。曾是遼代顯州城和金代廣大寧府南門城樓,嘉靖四十二年都尉使王之誥擴筑里城時,在此修建了鼓樓。明英宗天順年間,遼代總兵官馬永……[詳細]