云南省文物古跡介紹

昆明市 大理州 曲靖市 紅河州 楚雄州 麗江市 普洱市 文山州 玉溪市 臨滄市 保山市 德宏州 迪慶州 西雙版納州 昭通市 怒江州 云南省文物古跡 云南省紅色旅游 云南省名人故居 云南省博物館 云南省十大祠堂 5A級景區 4A景區 云南省十大景點 云南省十大免費景點 全部 云南省特產 云南省美食 云南省地名網 云南省名人 [移動版]

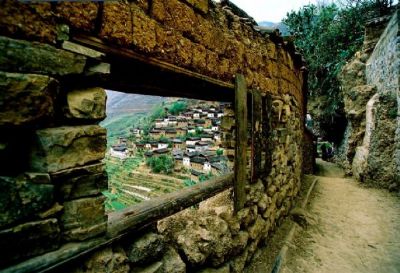

101、寶山石頭城

寶山石頭城位于麗江城北110公里的金沙江峽谷中,因百余戶人家聚居在一座獨立的蘑菇狀巨石之上而得名。麗江寶山石頭城納西語稱為“拉伯魯盤塢”,意為“寶山白石寨”,城內瓦屋鱗鱗,巷道縱橫,麗江納西族居民辟巖建屋,房屋柱石和房沿石均隨勢打成,古樸自然,奇絕無窮。麗江寶山石頭城三面皆是懸崖絕壁,一面石坡直插金沙江,僅有南北兩座石門可供出入,是一座真正的天險之城。寶山石頭城建于元朝到元年間(公元1277--1294的),當時為麗江路宣撫司所轄的七州之一--寶山州治所,納西語叫“刺伯魯盤塢”,意為“寶山白石寨”,而“刺伯”即寶山。納西族先民大約在五六世紀的南北朝時期遷徙到這里,那時寶山州內山脈縱橫,河谷深切,有茂密的原始森林和豐富的動植物資源。《元史·地理志》載寶山州情況說:“其先自樓頭(寧蒗縣永寧)徙居……[詳細]

102、緣獅洞

緣獅洞緣獅洞座落在距縣城東北方38公里的靜靈山上。洞的四周風景如畫,古松挺拔參天,果樹成林,花草茵茵,蜂飛蝶舞。洞前有鳴鷲河穿越而過,河對面是清道光一年(1821年)曾任臺灣知府的曹世桂墓(為州級文物保護單位)。距洞3000米處,有1988年發現的春秋戰國時期至西漢元封二年(公元前109年)的青銅墓葬群。洞南是美麗富饒的鳴鷲壩子。緣獅洞海拔1800米,居高臨下,依山傍水,遠遠望去,在霞光的輝映下,氣勢非凡。緣獅洞,又稱為“觀音洞”,屬喀斯特地區石灰巖溶洞,鑲嵌在懸崖峭壁間。始于清代的緣獅洞古建筑群,雖經幾百年的歷史滄桑,至今仍保存完好。緣獅洞依山而立,順崖蜿蜒上升。其建筑藝術具有獨特價值。這是一座磚木結構樓閣式建筑,構思之獨特,造型之巧妙,在我省古建筑中實屬罕見。整個建筑為“靈”字型,氣勢雄……[詳細]

103、佛塔寺

佛塔寺,原名尊勝塔院,坐落于文筆山左支盡頭處的塔院山中。《康熙雞足山志》載,尊勝塔建于公元1683年(明崇禎戊寅年間),為麗江知府木靖與悉檀寺僧人道源、道真所建。從1689年到1963的的274年間,該寺都有不同程度的修茸。現在我們所見到的佛塔寺,是臺灣道興法師捐資400多萬元于1994年在廢墟上重新修復的。寺內原有一塔,是-教寺塔,高22米。現恢復修建的白塔,為印度寶瓶式佛塔,高22米,塔身圓表,外飾石灰。塔底的東南西北分別立有四大天王的彩繪石雕像,造型生動,姿態各異。雞足山八景之一的塔院秋月就在寺觀賞。詩人盧桂生有《塔院秋月》詩晴空萬里碧于水,遙望嶺頭白云生。塔影孤懸深夜靜,冰壺濯魂恍然難名,十分傳神地寫出了秋月當空、月光如水時,尊勝塔院的良宵美景。塔院四周昔日有禪房40間,為僧人參禪的……[詳細]

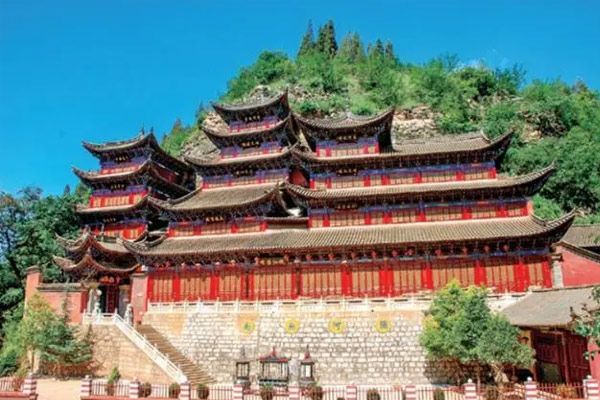

104、三臺洞古建筑群

三臺洞古建筑群位于宣威市西澤鄉西澤村委會黃家臺子村回龍山東南面。建筑坐西北向東南,依石灰石山巖用鐵鏈將木柱固定于巖石之上,分別由玉皇閣、文閣、武閣組成建筑群。因回龍山東麓巖壁有5個天然石洞,縱橫均分為3層,當地群眾依洞就巖建立寺廟,故稱“三臺洞”。玉皇閣,位于三臺洞古建筑群中部,五重檐攢尖頂樓閣式石木結構。通高5層,28.3米。底層為齋房,10開間,通面闊27.5米,與武閣通連;二層為大雄寶殿,3開間,供奉佛教三世佛像,左后側洞中塑十八羅漢神像;三層為財神殿;四層為觀音殿;五層為玉皇閣。三至五層通面闊均逐層向上遞減。文閣,位于玉皇閣建筑群右側,四重檐攢尖頂樓閣式石木結構。通高4層,24.12米。底層,3開間,通面闊7.5米;二層為地藏王殿;三層為大成殿;四層為文昌殿。二至四層通面闊均逐層向上……[詳細]

105、祿豐鹽井遺址

云南古滇有九井,祿豐境內就有兩井,黑井和瑯井。如今,這些鹽井不復往日繁盛,只留下了由數個片區和40余口古鹽井組成的祿豐古鹽井群遺址,包括黑井鎮大井鹽井、大子井鹽井、復隆鹽井、黑井古鹽井群以及妥安鄉瑯井村委會的伏大井。大井鹽井又稱黑牛鹽井,位于黑井三街后七星臺下,鹽井為斜井,石級而下,深50米。洞口為石砌拱洞,高3米,寬2.3米,井0-鹵。鹽池長17.9米,寬11.7米,深約8米,鹵水深約5米,元明時用木桶裝鹵,人工背或抬出。清至近代,用木籠逐級上汲,1969年電泵抽吸至鹵池沉降再用,現今停用。大井是黑井最早開采的第一口鹽井,其鹵水時多時少,時淡時咸,故有“限定桶數,則每日一百五十桶”之說。由于該井產鹽鹵歷史悠久,貢獻特大,故有“西迤名高第一泉”的美稱。大子井鹽井位于黑井三街后七星臺下南側,井……[詳細]

106、雨銅觀音殿

歷史上的大理崇圣寺,建于唐代南詔時期。寺內的雨銅觀音,是極富傳奇色彩的一尊觀音造像。據明代大理著名文人李元陽《崇圣寺重器可寶者記》:“寺之重器有五:一曰三塔,二曰鴻鐘,三曰雨鐘觀音像,四曰證道歌,佛都匾,五曰三圣金像。”可見雨銅觀音在崇圣寺的地位。《南詔野史》云:崇圣寺的雨銅觀音像鑄成于唐昭宗光化二年(公元899年),為“立像,銅鑄而成,高三丈。”是一尊鎏金觀音像,頭著寶冠,細腰跣足,左臂下垂執甘露瓶,右臂上舉,袒胸下裹薄裙。當時,觀音殿前廊有大鐘,天井南北各有一尊小塔,大殿的漏閣中供有地母神,大殿對面還塑有韋陀菩薩,但占地面積較小。清咸豐年間,雨銅觀音殿毀于兵火,銅像之兩手及衣角亦有損壞。直至光緒二十二年(公元1896年),時任大理提督的蔡標,才將其損壞部分修復。上一世紀50年代初,雨銅觀……[詳細]

107、秀山古建筑群

秀山古建筑群位于云南省玉溪市通海縣城南。秀云山素有“秀甲南滇”的美譽。相傳漢之田勾町王毋波始在此辟山林、建古剎、立亭園。千百年來,經通海節度使、大理國王段思平等歷代的擴建修繕,文人學士、百姓官宦的愛護與完善,遂成為林木豐茂、文采斐然、遐邇聞名的游覽勝地。主要包括:涌金寺、清涼臺、玉皇閣、普光寺、三元宮、土主廟(田勾町王廟)、萬寺宮和白龍寺,山內生長著宋柏,元杉、明玉蘭、茶花,也被稱為秀山“四絕”。普光寺現存殿宇建于元代,正殿屋架為斗拱式結構,呈典型蒙古建筑形式。寺內有元代為紀念神僧李畔富所建佛塔2座,古樸莊重。東院內就山巖鑿有洗缽池,池上方巖縫中泉水浸冒而出,滴注于池中,叮咚不息。清涼臺原名清涼寺,元時高僧鐵牛禪師所建,經歷代增修,具現在規模。由魯賢祠、桂香殿、海云樓、藥王殿、蓬萊閣、武侯祠……[詳細]

108、迪慶歸化寺

亦稱“桂花寺”、“垮安寺”,藏語稱“垮安東卡”。位于縣治東北37公里處,在今過馬營鄉西北13公里與森多鄉的交接處。藏語“垮安”意為“青城”指令內豪古呼和浩特市,該市1日名。‘歸綏”,原青海地區稱之為“歸化城”。內字歸化佛系統多轉生于青海,在青海較有影響,在今大通縣廣惠寺建有“歸化昂”。末世名札木多,出生于今貴南過馬營鄉的切扎,現任內蒙佛協副會長,約在四十年代在故鄉建其府邸,形成一座小型格魯派寺院,稱之為叫“歸化寺”或“垮安尕卡”。1958年前有僧房50間,常住僧侶4人。1958年后拆毀,現自行修復,仍有僧4人。 歸化寺位于迪慶州州府中甸城北佛屏山下的噶丹松贊林寺,在中甸縣城以北5公里處,建于1679年。它漢語名稱是歸化寺。松贊林寺可以說薈萃了藏族宗教文化的精華。其建筑造型充分體現了藏式……[詳細]

109、八塔臺墓群

八塔臺古墓群位于云南省曲靖市駐地東十三公里處珠街鄉董家村,珠江上游南盤江東岸,五臺山腳。山腳下佇立著八個形狀不一,相依相伴的土堆。地處緩坡地帶,由8個相傍而又獨立的橢圓形封土堆組成,總面積約5000平方米。據清咸豐二年《南寧縣志》稱,“八塔臺在城東……漢諸葛武侯建以鎮地脈。”這里說的意思是,當年諸葛亮揮戈征南至曲靖南盤江流域“七擒孟獲”,在這里筑土設點將臺,形似塔基,且有8個,便稱“八塔臺”。其實,從《史記·西南夷列傳》看,“其旁(指滇國)東北,有勞浸、靡莫,皆同姓相扶。”珠街八塔即是支書所稱的“勞浸、靡莫”聚居地。1977—1982年,云南省文物工作隊在曲靖文化管理部門配合下,對八塔臺古墓群一、二號堆進行7次發掘。一號堆發掘完畢,二號堆發掘了一半,共發掘出各個時期的墓葬數百座,其中火葬墓3……[詳細]

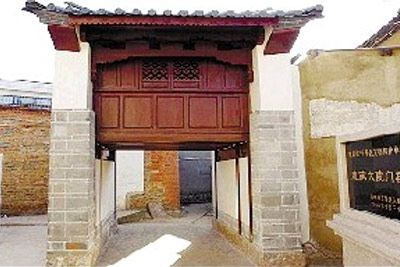

110、惠家大院門樓

惠家大院即龍院村龍普路133號,該院房屋始建年代不詳。抗日戰爭開始后,曾擔任過云南陸軍講武堂教員、《義聲報》總、云南官印局局長的惠我春移居到龍院村,購下了這座宅院和一片土地,因此稱為惠家大院。惠家大院分為東西兩個部分,其中西部有兩個院落,是原主人惠我春一家的居所,東部是一個大院,建有兩座二層樓房和幾間平房,是長工居住和堆放糧食農具的地方,大院西南端為進出大院的門樓。1939年秋天,敵機對昆明的空襲越來越頻繁,由于清華大學在大普吉建有科研基地,許多教授便在普吉一帶租房居住。自1940年秋天開始,先后居住于惠家大院的有西南聯合大學常委、清華大學校長梅貽琦、西南聯大理學院院長吳有訓,物理系教授趙忠堯、趙九章,清華大學無線電學研究所所長任之恭,研究員范緒筠,葉楷,清華大學金屬研究所研究員余瑞璜,算學……[詳細]

111、風平佛塔

風平佛塔是德宏州名勝古跡之一。高大雄偉,造型玲瓏華麗,錯落有致,巧奪天工,建筑構思新穎,具有獨特的民族特色,是傣族小乘佛教建筑中的一件珍品.該塔歷史悠久,據史料記載,最早的風平佛塔有東塔和西塔兩座。清雍正六年(1728),芒市土司放仁接受當地幾個佛教派的倡議,決定在芒市壩的中心地區建一座大佛寺,供各個教派的教徒共同朝拜佛祖。佛殿建成,塑好佛像,土司親自主持大佛裝心開光大典。乾隆二十五(1760),土司放作藩在佛殿西側建一座佛塔(稱為西塔),并修葺佛殿。約晚清年間,土司方克明之母又主持在佛殿東側建一座佛塔(即金寶塔,又稱東塔)。后幾經戰亂,殿塔被毀,但得到了及時修復,1966年又被毀。1986年重建了現在這座佛塔。重建的風平佛塔,塔基225平方米,主塔高23米,四周環列小塔28座,猶如眾星捧月……[詳細]

112、菜園子遺址

菜園子遺址位于楚雄州永仁縣菜園子村南,金沙江支流永定河南岸臺地上,與磨盤地遺址以一凹地相隔。1981年調查,文化層厚約100—120厘米,在兩遺址采集到石器、陶器。石器以斧坯、錛、鑿為主,有錘、礪石、磨盤等。陶器均手制,器表經刮磨,均為夾砂陶,紋飾簡單,有點線紋、粗繩紋和籃紋,可辨器形有高領罐、大口罐、釜、紡輪等。1983年,在菜園子遺址搶救性發掘240平方米,清理房址7座,其中長方形地面立柱房址4座、圓形半地穴房址3座,兩種結構的房址早晚期均有發現。另出土了陶器、石器及少量骨器、獸骨等。2001年對菜園子、磨盤地遺址進行了搶救性發掘。菜園子發掘300平方米,清理了房址9座、灰坑8個及柱洞38個。房址以干欄建筑為主,零星發現有挖基槽立柱的現象。出土遺物包括石器、陶器、骨器、金屬器及動物骨骼。……[詳細]

113、云峰古驛道

云峰古驛道位于會澤縣娜姑鎮云峰村委會汛上村至大閘村之間的緩坡上。古道全長6700米。驛道現保存基本完好的一段為云峰村委會汛上村至大閘村之間的2800米。此段驛道呈東西走向,經過汛上村、獅子溝、二道溝、三道溝、大閘村。驛道路面大多用不規則的紅砂石鋪成,少部分由不規則的青石鋪砌,道面寬約2米,坡道及轉彎處,均鋪砌成石臺階,彎道處最寬約3米。現保存最為完整的為二道溝和三道溝2處約200米。道路由于使用時間長,人畜往來頻繁,路面石塊上踏痕累累,蹄跡斑駁。此段道路現仍被使用,是云峰及遠近村寨到甘溝的必經之路。 據文獻記載和田野考古調查資料證實,歷史上川滇古道專指云南經由曲靖進入四川的古道。曲靖市境內的川滇古道主要有待補—云峰古道。古道以會澤縣待補為樞紐,分為南北兩段。北段由待補北行,經鷓雞、會澤縣城、……[詳細]

114、永勝觀音閣石刻造像

靈源箐又名觀音箐,位于永勝縣城東郊壺山西麓,是滇西名勝之一。清代永勝黃恩錫進士有詩云:“覽勝靈源活,憑欄眼界空;窗開山色里,人坐水聲中;徑濕疑飛雨,林寒不借風;夕陽樵客至,擔插野花紅。”這里環境幽靜,風光秀麗,尤以宋代摩巖石刻觀音像聞名遐邇,現已列為云南省級重點文物保護單位。游人步入寺區,迎面所見是鳳凰展翼似的慈云坊,潺潺急流的烏龍池,古木蓊郁的香爐峰。走過觀瀾石橋,便見兩山橫夾,一水中分,峭壁懸巖,茂林叢竹,觀音閣、人天閣、真武閣依山臨水分布,棲霞閣、摩云亭、修真閣、三圣宮錯落山腰,二十多座殿宇亭閣組成一處佛道同歸的建筑群。正殿觀音閣,依巖就勢而建,全為土林結構,三柱落地,斗拱疊架,外作重檐二層,巍然聳立。閣內巨石上刻有觀音像,據傳是宋代北勝州高土司從中原購得吳道子畫像,命工匠按原本摩巖石……[詳細]

115、樹包塔景區

樹包塔景區人們常說藤纏樹,卻從未聽說樹纏塔。然而在潞西市就有不可思議的樹塔相纏的奇觀。樹包塔位于芒市步行街中段。此塔已有200多年歷史,因建在昔日的姐列寨,故傣語稱“廣母姐列”,譯成漢語即“鐵城塔”。始建于18世紀中葉,是芒市第十五世土司放作藩就職期間(1741——1770)為了紀念一場打勝的戰爭而建。據《傣族簡史》載:1767年春,木疏雍藉牙王朝在英法殖民主義的支持下,將侵略戰火燒到德宏,目擊者周裕在《從征緬甸日記》中寫道:“芒市……自用兵以來,田疇荒蕪……遮放界連緬甸,為賊職蹂躪,荒殘更甚。”王昶《征緬日略》也說:“其土司、頭目、夷人,千百為群,皆蕩析離居,或隨軍營,或依附相率土司棲止。”乾隆三十二年(1767),清廷特命云貴總督公明瑞為將軍,統兵收復芒市、遮放、畹町,并直取瓦城。乾隆三……[詳細]

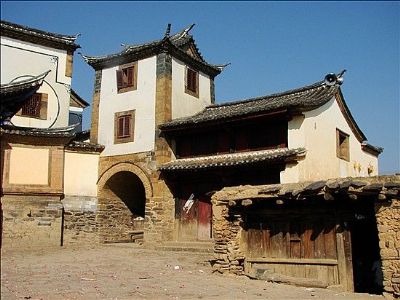

116、納樓長官司署

位于云南省南部建水縣臨安鎮南40公里坡頭鄉,明清時有彝族納樓茶甸長官司。光緒九年(1883年)因內部爭議分為四土舍,民國初改為土知州,為納樓茶甸長官司副長官普氏衙門之一。光緒三十三年(1907年)建于村制高點,占地2.8萬平方米,建筑面積2951平方米,有照壁、操場、大門、大堂、前院、后院,依山而升。廂房、耳房、書齋左右對稱。三進四合院有房七十余間。大堂高大,雕刻精細。納樓長官司署位于云南省南部建水縣臨安鎮南40公里坡頭鄉,明清時有彝族納樓茶甸長官司。光緒九年(公元1883年)因內部爭議分為四土舍,民國初改為土知州,為納樓茶甸長官司副長官普氏衙門之一。光緒三十三年(公元1907年)建于村制高點,占地2.8萬平方米,建筑面積2951平方米,有照壁、操場、大門、大堂、前院、后院,依山而升。廂房、……[詳細]

117、安寧文廟(連然文廟)

安寧文廟位于云南省昆明市安寧連然鎮。安寧文廟大成殿為元代木結構建筑,始建于公元1337年,雖經多次重修,留下了許多清代的建筑模式,但主體構筑依然是原裝的。2002-2003年重修,修復一新的文廟宏偉壯觀,院中的參天古木遮天蔽日,一株有三百多年樹齡的金桂花樹芳香四溢。在這遠離孔子故鄉千里之遙的邊遠小鎮,孔圣人再次得到了人們的無尚崇敬。剛剛塑好的孔子及七十二弟子塑像栩栩如生。為孔子及弟子塑像在云南省極為罕見。修復后的文廟古建筑群總建筑面積1566平方米,包括:大山門、青云樓、大成門、大成殿、欞星門等建筑主體,并配有南北廂房和左右耳房一十四間,仿古建筑一十七間。大成殿中是孔子及其四大弟子的塑像,其他弟子立于廂房和耳房之中。并仿造原文廟中孔子及七十二弟子的畫像為樣本進行塑像,并為孔子及七十二弟子做了……[詳細]

118、龍海山古驛道

龍海山古驛道由峰合村古道、泉豐古道、龍鳳寺古道 3段組成。 峰合村古道,位于陸良縣板橋鎮白塔村東側 800米陡石坎山上。古道依山勢而筑,呈東西走向,東起陡石坎山腳,西抵陡石坎山頂。全長 1400米、道寬1.45~2.4米不等,石灰石塊鋪筑。由于長期商旅、馬幫往返行走,古道石鋪路面踩踏較為光滑,并遺留1~4厘米深淺不一的馬蹄印跡。泉豐古道,位于陸良縣馬街鎮泉豐村截坡山和老尖山之間,距泉豐村10千米。古道呈東西走向,東起老尖山水庫,西抵山頂。全長2500米、道寬1.1~2.1米,石灰石塊鋪就。現存路面馬蹄印隨處可見,最深達4厘米。龍鳳寺古道位于陸良縣三岔河鎮寺腳村龍海山與鸚鴿山之間。古道呈東北—西南走向,起點龍鳳寺鸚鴿山腳,終點鸚鴿山頂。全長1870米、道寬1~1.9米之間,路面為石灰石塊鋪就。……[詳細]

119、里坎喃朵塔景區

里坎喃朵塔景區里坎瀑布景區傣族稱“里坎喃哆嗒”。里坎村民小組位于西盟縣城西北面,屬于塊狀聚落,生活著63戶316位傣家人,海拔840米,距新縣城約4.7㎞。景區內主要有雄偉壯觀的里坎瀑布;具有現代橋梁鼻祖之稱的佤族藤索橋;原始、自然、簡單造橋工藝建成的佤族木橋;有凄涼、哀怨、動人的里坎瀑布傳說;有著歷史悠久的里坎寨子來源傳說;周圍有保護完好的參天古樹、郁郁蔥蔥的原始森林;在觀瀑亭里可以動中有靜的觀看瀑布;走累了可以在休趣亭里坐下來邊休息邊欣賞傣家的田園風光;走到村子,可以到緬寺里了解傣族文化的悠久、博大精深和原始自然的宗教、習俗;如果你想品嘗傣家的飲食,熱情好客的傣家人就會做出風味獨特的菜肴招待你。里坎村來源傳說:傣族祖先到勐梭龍潭取圣水時路過里坎,當時這里森林繁茂,是各種野生動物生活的樂園……[詳細]

120、通海文廟

通海文廟位于云南省玉溪通海縣文星街,文廟始建于元代,總占地面積1.2萬平方米,通海文廟于1998年被云南省政府公布為第五批文物保護單位。通海文廟,始建于元代(清·雍正十三年《重修通海廟學記碑》載),于明萬歷年間遷建于后址,后存建筑為清初康熙、雍正之物。特別文明坊(建于雍正十一年)氣勢壯偉雄強。從整體看通海文廟,給人以殿閣層層迭起,莊嚴肅穆之感。清朝時期,在通海廟學中曾經培養出朱嶟(禮部尚書),公孫翰林的董玘、董健,有名書法家闞禎兆等。通海文廟于1998年被云南省政府公布為“第五批文物保護單位”。通海文廟經明、清兩代擴建,主體建筑布局依地勢高低順序排列在縱向中軸線上,東西廊廡以對稱格局配于正殿兩側,總體布局為四進三大院落。1731年(清雍正九年)按當時文廟的規制統一布局擴建。清乾隆初期,通海紳……[詳細]