貴州省文物古跡介紹

遵義市 黔西南州 黔東南州 黔南州 六盤水市 貴陽市 畢節市 銅仁市 安順市 貴州省文物古跡 貴州省紅色旅游 貴州省名人故居 貴州省博物館 貴州省十大祠堂 5A級景區 4A景區 貴州省十大景點 貴州省十大免費景點 全部 貴州省特產 貴州省美食 貴州省地名網 貴州省名人 [移動版]

141、水族古文字碑林

水族古文字碑林“天下第一水族古文字碑林”9塊碑,18面組成,石碑尺寸高為137~165公分,寬為66~86公分。主碑鐫刻“勒睢碑”三個大字及序言,第2~9塊為水族古文字1500余個。碑的背面,鐫刻古今中外莫友芝、岑家梧、潘一志、王品魁、何耀華、曾曉渝,以及法國、美國、日本等著名專家學者對水書的論述,由中、英、日、法、西班牙文組合。“天下第一水族古文字碑林”組織者,特邀貴州民族學院·貴州水書文化研究院副院長、研究員潘朝霖撰稿、輯錄水族古文字、書寫碑文,耗時月余。貴州民族學院領導對“天下第一水族古文字碑林”的建設予以高度重視,2007年9月28日,校黨委副書記、貴州水書文化研究院院長唐建榮教授,專程到碑林實地考察,并囑咐潘朝霖一定要善始善終配合抓好碑林建設,為弘揚水書文化作出貢獻。“天下第一水族……[詳細]

142、施秉華嚴洞摩崖

華嚴洞摩崖在施秉縣城東17公里甘溪鄉涼風坳腳。華嚴洞為一天然溶洞,洞口高2.56米,寬5.7米。洞內分兩層三岔,上層中岔距洞口30余米,高5米的天然石室中,有鐘乳石雕大士像一尊;左岔中洞口36米處有石雕武神像一尊。塑像雖已巖溶流面,仍形象生動、神彩奕奕。在洞上、左、右寬約100平方米石壁上,有明、清兩代大小摩崖13處,洞內有摩崖3處。共16處254字。洞口對聯:“山光草色天成秀,水曲崖奇地給靈”,橫批“空色大觀”。洞上方橫書:“如來度化”;“西峙飛來”。題頭小字為“申陽董獻策題”,中有小字為“萬歷乙已秋立”,落款:“鄴下王之棟書”。洞左-:“靈云盤結”、“洞天福地”,落款:“萬歷丙申孟夏吉日”,“淮陰王鳴鶴題”。洞右-題“空中樓閣”,“含吐十□”、“卸花處”三處。洞口內頂題摩崖一方:“萬歷甲……[詳細]

143、貴陽仙人洞

貴陽仙人洞位于貴陽市仙人洞路(原名險峰路)和水口寺路之間的山上(此山又名銅鼓山,有銅鼓遺愛之稱,為明代貴陽八景之一),是貴陽著名的道教勝地,現為市級文物保護單位。有志書說仙人洞是諸葛亮部將南征時藏銅鼓之地,故名銅鼓洞。因該洞通風較好,空氣對流,在洞口可聽到嗡嗡聲,民間傳說是銅鼓聲,故誤為諸葛亮部將在此藏有銅鼓。明正德三年(1508年),王陽明貶貴州龍場驛(今修文)時,曾應邀來貴陽書院講學,王到過此洞游覽,留有“來仙洞”詩。詩云:“古洞生寒客到稀,綠苔荒徑草菲菲。書懸絕壁留僧偈,花發層蘿繡佛衣。壺口遠從童冠集,枝藜隨處宦情微。石門遙鎖陽明鶴,應笑山入久不歸。”王陽明的詩使“仙人洞”傳遍神州。清康熙年間1662—1722年),仙人洞為道教宮觀。仙人洞由三洞組成,仙人洞在山腹,仙燈洞在山頂,八仙洞……[詳細]

144、陸瑞光烈士故居

陸瑞光烈士故居位于貴州省安順市鎮寧自治縣沙子鄉下壩村弄染組。1935年4月16日,長征的中央紅軍第三軍團長彭德懷、政委楊尚昆率部西進途經鎮寧縣沙子鄉弄染寨,經過一番周折取得當地擁有武裝的布依族實權人士陸瑞光的信任與支持。當晚陸瑞光留宿彭、楊二--,雙方深談,陸相見恨晚,表示從此追隨共產黨革命,并與彭、楊訂立了反對蔣介石、王家烈、猶國才國民黨反動派及其苛捐雜稅的協定,史稱 “反蔣協定”。雙方商定留下紅軍干部方武先及12名傷病員、工作員在陸家養傷并協助陸開展武裝斗爭。為支持陸瑞光開展革命斗爭,紅軍贈其步槍36支,重機槍兩挺,輕機槍一挺,駁殼槍兩支。彭、楊二人隨即致電中央軍委報告此情況(電報稿 «關于我軍改向七盤山前進的意見報告» 原件存軍事科學院,中央檔案館有復印件——— 編……[詳細]

145、六盤水田家大院

田家大院位于巖腳鎮太和村田家寨,建于民國十年左右,封火墻碉樓維護四合院,穿斗式歇山頂建筑,小青瓦頂。該組建筑布局嚴謹,灰塑、木雕、壁畫等技藝精湛,具有濃郁的地方建筑特色,有著較為先進的排水系統。田家大院所在的太和村,位于巖腳鎮的中心區,坐落在風景秀麗的迴龍溪畔。全年冬無嚴寒,夏無酷暑,雨量充沛,全村森林覆蓋率35%,平均海拔1250米。迴龍溪景區旅游大道和人行步道環村而過,交通便捷,物產豐富。1.正房5間,現存4間,梁架大部分尚存,小青瓦頂尚在,但屋脊已被毀;板壁及樓板在四清運動期間被撤除,現為石墻結構。2.磨房,緊接正房東燒間,內有糧倉,現存部分梁架結構。3.東廂房,3間,大架及小青瓦頂,板壁及屋脊被毀,部分柱子有柱礎.4.西廂房已被毀。5.門房,5間,梁架結構大部分保存較好,屋脊、小青瓦……[詳細]

146、王涌波等三十二烈士陵

王涌波等三十二烈士陵園位于息烽縣溫泉鎮南側新場坪三寶山,陵園于2005年建成,占地6850平方米,由32級石梯(喻32名烈士)、19.5米高烈士紀念碑(喻烈士犧牲時間為1950年)和烈士墓三部分組成,是息烽縣縣級愛國主義教育基地。1950年初,正當息烽縣各族人民歡欣鼓舞慶解放時,以楊平舟為首的“中國-西南救-黔北司令部”土匪組織,四處燒殺,攻打區、鄉人民政府,嚴重地威脅著人民群眾的生命財產。同年3月18日,楊平舟匪部與遵義縣曾廣富土匪集結溫泉天臺一帶,企圖攻打開陽、息烽縣城,0息烽縣委第一任書記王涌波、中國人民解放軍息烽縣大隊副隊長吳傳佑得到情報后,迅速率縣大隊一個排抵達天臺進剿楊匪。當部隊由草香溝進入板橋時,遭遇1400余名土匪伏擊。戰斗打響后,王涌波率部英勇反擊,擊退敵人十余次進攻,擊斃……[詳細]

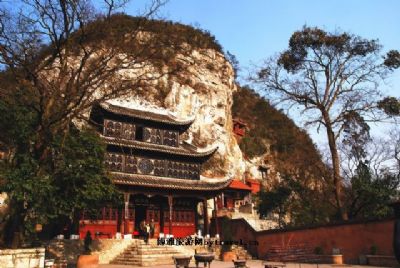

147、施秉觀音閣

觀音閣,位于施秉縣城西面的王家坡半山上,為旅游城的景點之一。原寺廟建于清康熙末年,咸豐六年(公元1856年)被毀。清光緒三年(公元1877年),偏橋衛的上五旗楊玉珍望門守節,與其親族楊天才聚眾募捐,重建正殿一棟、廂房二間,塑觀音佛像,楊玉珍住持修行,改名為白衣庵,后更名為觀音閣。1949年解放,僧尼離去。1953年改作偏橋小學,1960年寺廟被拆,廟址復耕。按歷史形成的會期,即農歷二月十九、六月十九、九月十九三個會期,數以千計的遠近游客前來進香、觀看、游覽。中外友人在旅游國家級風景區上舞陽、下舞陽、云臺山和杉木河之后,住宿于施秉縣城,許多友人茶余飯后,閑步漫行,從縣人大常委會右側岔口沿石板小路直上200余米,即可進入觀音閣。兩側為鋼筋混凝土建成的餐廳和僧尼住宅,正殿古式建筑,形象雄偉,外有金……[詳細]

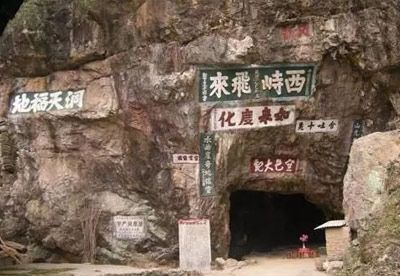

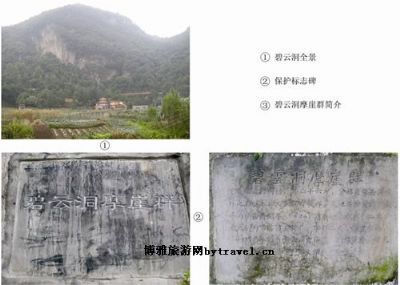

148、碧云洞摩崖石刻群

碧云洞又名“水洞”系天然喀斯特溶洞,位于盤縣城關鎮西南一公里許。水洞之名最早源于上崖壁上的“水洞”二字摩崖,書鐫時間為明嘉靖三年(1524)。此后,嘉靖三十年(1551)所編纂的《普安州志》在更訂普安州十景時,將十景之一的“南洞(水洞)勝游”更訂為“碧云佳興”,至此得“碧云洞”之稱。分布在碧云洞內外的崖壁上,現已知最早鐫刻年代為明嘉靖三年(1524),最晚為1937年的摩崖石刻26方(有部分摩崖石刻由于)。有陰刻、圈刻、陽刻等幾種刻法,每字最大者為1.76X0.9米,最小者0.06X0.04米。洞外摩崖多數字跡明顯,字體較大,如“水洞”“通天一門”、“獨立撐天”、“碧鎖云封”、“廊廟江湖人間仙境”等,今人為使其醒目都填以紅漆。洞內大多位置巧險,不易察覺,有的字跡較難辨認。摩崖字體正、草、隸、……[詳細]

149、交麻崖墓

交麻崖墓崖墓位于東經106°15'、北緯25°42'30、海拔960米的縣城南七十公里交麻鄉干代村天星洞內,洞高約二點五米,寬十四米。干代河穿洞流向敦操電站,兩岸峽谷懸陡,天星洞地形險要,無旱路可至,僅能乘船由干代河逆水駛入。進洞十米后,從左側攀壁而上,就可看到洞內整齊放置的棺木。該洞現存棺木一百二十余具,置于洞內自然臺地上。棺下橫放兩根方木,長短大小不一。棺木排列有序,疊放層次不等,少則一層,最多四層;每層多者二十具,少則十具左右。棺木大小形制也不統一,最大的長約二點一米,寬零點六米,高零點五米,最小的長一點八米,寬零點五五米,高零點四五米。所有棺木均用青杉木制成。墻板相接處,用陰陽槽扣緊,兩端用長條枋呈井字型打榫加楔固牢。從部分棺內的殘存物能看出死者身著臘染布料服裝,有的棺木外還有陶罐、……[詳細]

150、普安崧巋寺

普安城北,山巒延宕,滇黔古驛道蜿蜒其中。城北15公里的譚家灣一帶,五條游龍似的山嶺,錯落有致地環繞著蔥蘢幽靜的崧巋山,歷來就有“五龍顧勝”之說。崧巋山上,青松林立,古木參天;山腳,溪水清澈,小橋橫臥。明朝中期,這里建了一座古剎,因其山形而稱“五龍觀”。傳說清朝順治年間,一位名叫善權的太監,出京四訪名山大川來到譚家灣,見這里奇松翠竹,山水旖旎,恍若仙家圣境,便在此住下,削發為僧。他捐金獻銀,維修古剎,并取山上青松高大挺拔之意,將“五龍觀”更名為“崧巋寺”。崧巋寺占地600多平方米,南向,由前、后殿,左、右兩廂組成四合院。寺門前有護門雙獅,用“銀花玉”大理石雕成,造型別致,工藝精湛。山門前,列有15級踏道,中部辟為魚池。進入古寺,殿宇宏闊。前殿為單檐硬山頂木結構,面闊5間,檐前懸掛“崧巋古剎”匾……[詳細]

151、鄧恩銘故居

鄧恩銘烈士故居坐落于荔波縣城北向陽路21號,總占地面積1100㎡,總建筑面積397㎡,其中:故居86㎡,豆腐房9㎡,陳列室230㎡,游客服務中心72㎡,現故居館藏文物達150多件(套),已拆遷完畢等待建設資金的空地500㎡;1979年中組部、中宣部批準為貴州省第一批文物保護單位;1990年初故居修繕完畢,舉辦故居復原和鄧恩銘生平事跡陳列,同年7月1日正式對外開放。鄧恩銘故居是全省民族團結進步創建活動示范單位,在上級黨委、政府和省民委的關心指導下,始終積極開展民族團結進步宣傳教育活動和創建活動,得到領導、群眾和前來參觀游客的認可和好評。主要活動措施是:一、高度重視,民族團結進步創建活動納入重要工作內容成立故居紀念館民族團結進步創建活動工作領導小組,負責全館民族團結進步創建活動的領導和協調;將民……[詳細]

152、紅軍強渡烏江遺址

位于大烏江回龍渡口,兩岸山勢刀僻斧削,江水湍急,人稱烏江天塹。1935年1月1日,中央紅軍從烏江南岸以僅有的一艘船搶渡烏江,奮勇擊潰了駐守北岸的侯之擔部隊,成功地渡過烏江,順利地召開遵義會議,從而揭開了中國革命歷史的新篇章。 距離-縣城45公里的烏江江界河渡口是通往遵義的主要渡口, 江面寬120多米,兩岸懸崖絕壁,橫亙天際, 形成“烏江天險”。1934年12月31日,“猴場會議”以后,中央紅軍立即作出強渡烏江戰斗的決定。1935年1月1日,毛澤東、-、-等率領中央紅軍,經過3天3夜的頑強戰斗,強渡烏江,擊敗黔軍,向遵義挺進。該戰斗遺址于1982年被列入省級文物保護單位,1997年被列入省級和州級愛國主義教育基地。 在-縣城以北48公里處的震天動峽谷,天下第一桁式組合拱橋--江界河大橋飛架山……[詳細]

153、福泉古城垣

福泉城墻位于貴州省福泉市城廂鎮。福泉原名“平越”,是貴州開發較早的古州之一,秦漢置縣,明洪武十四年(1381年)始建平越衛土城,并設衛所。明建文三年(1401年)筑為石城。明成化年間(1465-1487年),指揮張能在古城西北開辟了一座小西門,將河流引入城中,稱為“小西門水城”,水城河道橋孔上設放置鐵閘的閘槽,適時可以開閘放水御敵,并解決人畜用水問題。明萬歷三十一年(1603),知府楊可陶、指揮奚同柱又在水城外增加了一個外城,長約170米,把河流的一段圍進城來,以防止敵人斷絕水源。福泉城墻是明洪武十四年(1381)修建的。起初是一座土城,到了洪武二十四年(1391),便改為石頭城。古城墻周長4700米,墻高7米,厚3米。原先有4座石拱的城門,3座月城,即在城門外邊還加上一個半“月”形的城墻,……[詳細]

154、定邊城萬人墓

萬人墓位于明定邊城(今龍場鎮定塘)遺址西門外150米處,建于清嘉慶二十四年(1819)。墓為石砌,封土高2米,周長19米。墓前有單檐硬山頂四柱三門牌樓式墓碑,主碑側有耳碑四塊,除右邊最外側的一塊已毀外,其余均完整。主碑高3.05米,寬1.5米,中有月梁式欄額,額上橫行陰刻“云蒸霞蔚”四字,高浮雕兩幅,一為“雙鳳朝陽”,一為“二龍戲珠”。主碑正中豎行陰刻“定頭誠被難眾姓老幼男女遺骸之總墓”,左刻“嘉慶丁巳二月初一破誠被難”右刻“嘉慶已卯季春月寒食節吉旦”。兩旁楹聯,上聯“廿余年吞鳳飲露幾忘當日遭劫恨”,下聯“億萬載俎豆馨香豈料今朝樂安眠”。兩側次碑各高2.55米,寬1.05米,欄額書“呤風”、“唱月”,額上有云紋高浮雕,兩塊次碑刻有400余位死者姓名。次碑楹聯,上聯“幾處螻蛄今夜月”,下聯“一……[詳細]

155、石板寨抗日舊址

石板寨抗日舊址石板寨抗日舊址位于自治縣南部的九阡鎮石板寨,距縣城約69公里。民國時期,石板寨的水族群眾出于保護村寨的需要,在寨子周圍筑起了高2米、厚1米多的石墻。并利用寨子周圍幾十株高大挺拔的樹木以及木枋和圓木相互橫扎連結,加上茂密的竹林和雜亂的刺蓬,組成了人工和天然相結合的堡壘。開前、后、左、右四個寨門供出入。民國33年(1944)秋,日本侵略軍數千人,由廣西宜北入荔波至九阡水族地區,企圖攻陷三都后攻獨山。11月28日黃昏,一股日軍抵達石板寨,受到了水族村民潘秀輝、潘神、潘老發、潘曉等50余人自發組織的抗擊。他們以寨墻作屏障抗敵入寨,戰斗一直堅持至夜幕降臨,日軍-退到距離寨外100多米的田埂上對峙。入夜,又組織了偷襲行動,再次打擊日寇。第二天拂曉,日軍使用火炮攻擊,村民終因寡不敵眾,退到后……[詳細]

156、紫江地縫

紫江地縫省級風景名勝區。位于貴陽市開陽縣東南部龍崗鎮。貴開高速公路接龍崗鎮可達。距省會城市貴陽65公里。景區內的地層古老,主要出露的地層為距今5億年前形成的寒武紀早、中寒武世地層。主要為石灰巖和白云巖,局部地區有頁巖,景區內地質構造復雜。景區主要為低中山峽谷地貌,由于第三世紀以來高原與盆地之間的巨大落差和活躍的外力作用,地形切割強烈,形成峰奇谷深的自然地貌。再加上大面積出露低碳酸鹽具有良好的可溶性,造就了紫江風景區獨特的喀斯特風光。2000年向游人開放。紫江景區河谷長14公里,面積約25.4平方公里。以紫江兩岸的峽谷風光為主線,以珍貴奇特的鈣華殼景觀為特色,集瀑布泉井、奇峰異石、原始植被、布依風情等景物景觀于一體。林古瀑布,高200米,頂寬6米,多級,常年有水,氣勢恢宏。下段分成多束,氣象萬……[詳細]

157、六枝地宗礦礦井

六枝礦區1956年規劃建設,1958年開始全面建設,1961年六枝煤礦簡易投產。1964年7月,黨中央西南局決定補套建成六枝礦、恢復建設地宗礦,1965年1月1日西南煤礦建設指揮部在六枝礦區正式成立,標志著西南煤都大規模開發建設的開始。1965年完成六枝礦井補套續建工程,1966年10月,地宗礦井建成投產,1970年四角田礦簡易投產。六枝礦、地宗礦、四角田礦成為三線建設時期貴州地區煤礦工業的代表。先后建成的七對礦井及配套廠點,構成宏偉壯觀的百里礦區。六枝煤礦和地宗煤礦在10余年的生產中,總結提煉的“四位一體”防治煤與瓦斯突出技術,獲得煤炭工業部、能源部科技進步二等獎。六枝礦區都是適應生產資料和生產工具的典型代表,如四角田的紅粘土磚建筑,片區干打壘住房,蘇式風格的建筑,在當時是一道新的工程景觀……[詳細]

158、甕溪橋

甕溪橋甕溪橋,省級文物保護單位。明萬歷十四年至十六年(公元1586~1588年)間,陜西西安府興平縣-商陳君仁“自備己財、鳩工命匠”修建。橋位于大坪鎮甕溪(今務川汞礦電廠山后),單石拱橋,寬約2米,長約15米,高約30米,跨兩山巖壁之間,深溪之上。兩山皆巖石,山頂相距約50米,從山頂到溪底深約100米。從北山(電廠)下到橋頭要轉五個拐,一路石梯,寬l~2米不等。第二拐靠石壁上鑿有長20厘米、寬9厘米、深15厘米的一個孔。鉆跡清晰。過橋后再轉四拐上到山頂。溪溝兩岸怪石嶙峋,水竹荊蔓叢生,橋下水湍濤濤,回聲震耳。那個年代,務川已是“砂坑之利,商賈輻輳,民庶殷實”,但從板場過甕溪至縣城的路卻崎嶇逼窄,橋梁缺修。信商陳君仁夫婦率弟陳君義夫婦及子侄捐銀買民地.請工匠,從龍井坡至碓窩壩修起。到牙-溪、黃……[詳細]

159、黎平紀堂鼓樓

紀堂鼓樓位于貴州省黎平縣肇興鄉紀堂寨上,共3座。十分雄偉壯觀。紀堂分上寨下寨,各有一座鼓樓,由十二根大杉樹原木支撐而起。塔身分八角,而頂層卻變化為四角攢尖頂花重檐。鼓樓周圍的地面和民居的走道上都以卵石鑲嵌成象征喜慶吉祥的圖案。紀堂鼓樓建筑年代久遠,曾多次修葺。1966年遭到破壞,1978年當地侗族人民自愿獻工獻料重新修復。塘明鼓樓由12根大杉木立于柱礎之上,高約22米,突兀寨中。該樓以逐層內收的梁枋和全爪柱支撐層層挑出層檐,形如寶塔,內無層板,空至寶頂。鼓樓基面約160平方米,中央用青石板鑲成一個火塘,周圍有簡易木凳。樓前有一歌坪,坪邊建有一個小巧玲瓏的侗戲臺,與鼓樓相對。該樓底層呈方形,上為八角形,共有9重檐,為四角攢尖頂。鐵制寶頂下有如意斗裝飾。檐面鋪小青瓦。屋脊白色,翼角高翹而起,裝有……[詳細]

160、遵義茶山關紅軍搶渡烏江遺址

遵義茶山關紅軍搶渡烏江遺址位于遵義市播州區尚嵇鎮茶山村烏江北岸。1935年1月1日猴場會議后,中共中央作出了《關于渡江后新的行動方針的決定》,隨即決定中央紅軍兵分三路北渡烏江。1月2日,繼紅1、9軍團在余慶回龍場渡口突破烏江天險后之后,中路紅1軍團先頭師于3日又在江界河渡口搶渡成功。1935年1月3日4時,紅軍左路縱隊第3軍團奉命從茶山關渡口強渡烏江。防守茶山關渡口的黔軍是侯之擔的第五團,外加一個機炮營。紅軍偵察排由3個渡河點在夜幕掩護下泅渡到烏江北岸,并迅速攻下制高點,擊斃敵軍機炮營營長。敵人本來就對紅軍心存恐懼,后又接到侯之擔的電令,謂紅軍由湄潭及江界河渡過烏江,令其速撤退到遵義,于是不戰而逃。紅軍在當地船工及群眾協助下,撈起沉船,搭起浮橋,在茶山關及桃子臺渡口全部順利渡過烏江。隨后,紅……[詳細]