四川省文物古跡介紹

成都市 瀘州市 巴中市 阿壩州 南充市 甘孜州 綿陽市 宜賓市 樂山市 涼山州 眉山市 廣元市 雅安市 德陽市 遂寧市 自貢市 達州市 廣安市 內江市 資陽市 攀枝花市 四川省文物古跡 四川省紅色旅游 四川省名人故居 四川省博物館 四川省十大祠堂 5A級景區 4A景區 四川省十大景點 四川省十大免費景點 全部 四川省特產 四川省美食 四川省地名網 四川省名人 [移動版]

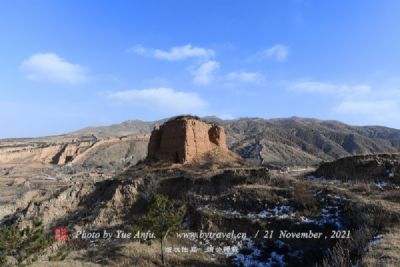

341、平梁城遺址

平梁城位于巴中市巴州區城西郊10公里處的平梁寨上。南宋淳祐十一年(1251年),先任四川安撫制置使、時任兵部尚書的余玠令都統張實修筑平梁城,取掃平梁州之義,而山寨遂以此而得名。平梁城居山寨之上,而山寨四周如削,易守難攻,是四川抗御蒙軍的古城寨之一。宋時在山寨上修筑城墻達20里,5寨9門,內外兩層,排列整齊,有一夫當關,萬夫莫開之勢。抗蒙期間,州城官民及州衙曾遷入此城寨。清嘉慶二年(1797年),白蓮教農民起義軍占領巴州城,州城吏民及州衙再次遷入平梁城,并在城內建有鴻禧寺,又名真武廟(已毀)。清咸豐皇帝賜四川提督、抗英將領張必祿為“武壯”謚號,張必祿系古巴州人,死后葬于平梁寨上。山前刊有“武壯佳城”四字。1933年,紅四方面軍曾在乎梁城作戰,總指揮徐向前在此指揮戰斗。城寨上有天生的平梁洞和古時……[詳細]

342、鳳儀蔣氏祠堂

鳳儀蔣氏祠堂建于清光緒二十三年(1898),為前殿、左右廂房、正殿三級臺地四合院布局,占地面積506平方米,總建筑面積400平方米。前殿所在一級臺地以三級踏道與二級臺地天井壩子相連。穿8米深的天井青石板壩子登7級踏道上三級臺地所在的正殿。現為四川省文物保護單位。鳳儀蔣氏宗修修建于光緒23年(公元一八九八年》距今118年,該祠堂座落在四川省巴中市南江縣鳳儀鄉永合村二社(蔣家梁),詞堂背靠陽嶺山,前向三匯雪山,左依永合村劉家場,右偎七家長灘河,由入川始祖蔣一亮之玄孫蔣明忠率本房蔣明喜、蔣正剛,蔣正常、蔣正倫等依前低后高地勢修建,歷時兩年多建成,呈四合院布局,闊22米、深34米,由前殿(商3.5丈)左右廂房,為上下兩層,正殿(高3.6丈)組成,總面積660平方米,現四周被七彩林環繞。祠堂建筑宏偉,……[詳細]

343、鼓樓南街清真寺

鼓樓清真寺是成都的清真古寺之一,位于成都市鼓樓南街115號。始建于明洪武八年(1375年),毀于明末,清康熙雍正年間恢復,后經清乾隆七年(1742)及乾隆五十九年(1794)十月兩次重建,禮拜殿則是該寺唯一保存下來的一座古代建筑,也是整個寺院的經典之作,同時亦是成都地區現存十余座清真寺禮拜殿中制度最完備、構筑最精巧的一座。1981年4月,鼓樓南街清真寺禮拜殿被成都市人民政府公布為市級文物保護單位。1991年3月,四川省人民政府將其公布為省級文物保護單位。初建始建于明洪武八年(1375年),毀于明末。修繕重建清康熙雍正年間恢復,后經清乾隆七年(1742)及乾隆五十九年(1794)十月兩次重建,清真寺原有規模較大,其建筑以大門、牌坊、邦克樓(喚醒樓)、禮拜殿、-室、浴室和教長室等組成。1941年……[詳細]

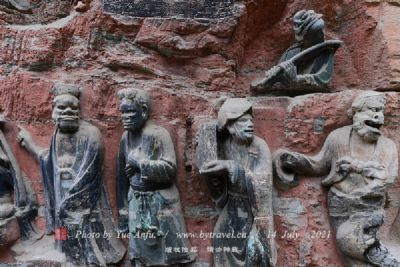

344、西龕石窟

西龕石窟位于巴中市城西約2公里的鳳谷 山西龕村,現存造像90余龕,分布在龍日寺、流杯池、佛爺灣三處,為巴中現存石窟中內容最豐富者。佛爺灣位于山腳下,又稱西龕寺,現存龕像集中分布于南北向的一崖面上,共50余龕。內容有釋迦佛、彌勒佛、菩提瑞像、七佛、釋迦多寶并坐、釋迦彌勒并坐、阿彌陀佛與五十菩薩、觀音菩薩、釋迦老君并坐及墓塔和碑刻等。絕大部分像龕鑿于盛唐,其中1 0號龕側有開元三年(公元715年)的造像記。距離1 0號龕不遠的21號龕側有五代時題刻的“檢得大隋大業五年造前件古像”題記。21號龕內雕釋迦說法像,釋迦兩側的天王和力士特別引人注目。力士項飾瓔珞,下著長裙,身軀修長,衣著和裝飾有別于以巴中他處唐代力士;天王身著鎧甲,腳穿長—靴,佩劍,足踏地鬼,舒相坐,與一般的天王姿勢不同。窟內頂上的四身……[詳細]

罕額依古遺址位于丹巴縣中路鄉境內。這是一個經四川省、甘孜州聯合考古隊于1988-1989年進行試發掘的一個處于新石器時代的古人類遺址該遺址面積達2萬余平方米,文化堆積層厚達6余米,試發掘120平方米。通過對其最表文化層進行“碳14”測定,其下限年代為3500年。該遺址出土有豐富的文化遺物和眾多的遺跡。文化遺物中有陶、石、骨器,按其使用功能可分為生產工具、生活用具和裝飾品;遺跡有房屋建筑和灰坑。生產工具以石器為主,根據其制作工藝可劃分為3類。一是打制石器,主要有錘、斧、砍砸器、喬削器、雙缺石刀等;二是磨制石器,主要有斧、錛、鑿、簇、穿孔石刀、網墜等;三是細石器,主要有用水晶等石料壓制而成的小石核、石葉等。生活用具以陶器為主,有少量骨器。陶器的陶質、陶色以夾砂或云母片居多,灰陶為大宗,紅陶較少,……[詳細]

346、棒托寺喇嘛塔

棒托寺-塔及石經位于壤塘縣茸木達鄉東北1公里處的青山綠水間。表面上看它僅是一座藏傳佛教寧瑪派的小廟宇,可這里因古剎四周堆放著50萬片大大小小的石刻佛經而早已聞名遐邇。它以規模宏大的石刻佛經堆和巍峨壯觀的大佛塔群而著稱。為寧瑪派寺院,建于元代,現存明、清時期塔群及石經一處。塔群共39座,分別建于明萬歷四十六年(公元1618年)、清康熙十七年(公元1678年)、清宣統二年(公元1910年)及現代,塔內有明代以后的大量佛經故事壁畫,塔群分布于長46.5米、寬25米面積內。該塔群在歷史上與西藏降扎寺、甘孜色達寺塔群齊名,并稱藏區三大塔群。塔群中部有保存完好的明清藏文石經,氣勢雄偉,巍巍壯觀。其規模在全國藏區亦屬罕見。石經用不規則片石兩面鐫刻,總數50萬余片,堆放于長46米、寬16米、高9.2米范圍內……[詳細]

347、嘉州古城墻

嘉州古城位置如《水經注》云“縣治青衣江會,襟帶二水矣”,即河口三角洲上。隋、唐繼承,其城當南達大佛壩,此時,文人多稱“江城”,如杜甫《寄岑嘉州》詩云:“愿逢顏色關塞遠,豈意出守江城居。”可知,唐代古城臨江布局的特色十分明顯。古人云“瀆江(岷江)自東北來,順下不爭;而青衣、沫水西南來,如暴客挾萬馬而馳,沫為最甚”,即史不絕書的“沫水之害”。大渡河沙灣以下河道橫向變化顯著,主流不穩定,河岸常有崩塌現象,而岷江由于河谷橫斷面的不對稱性,則以向東擺動為主。南宋以后,原來正對烏尤山的大渡河水北移,開始侵蝕嘉州古城墻。經元至明,城墻遭侵蝕日益嚴重,人們開始沿岷江、大渡河用竹籠卵石筑河堤以保護城墻。南宋畫家夏圭的《長江萬里圖》上,能清楚看到嘉州城的雄偉城墻。公元1173年,陸游攝知嘉州,有《出城至呂公亭按……[詳細]

348、白流寺

白流寺,位于四川省遂寧市射洪縣洋溪鎮涪江河畔的玉川山上,與蓬溪縣天福鎮接壤,距縣城約18公里。為遂寧市文物保護單位。據當地村民及原寺金學煥言傳,白流寺原名廣福寺,為唐代勤安和尚所建,后遷至玉川山頂,更名為金禪寺。據清光緒10年《射洪縣志》記載,明天順4年(1460年)重建白流寺。明正德9年(1514年),寶靈農民起義軍蘭達順進入射洪,大部分廟宇在戰亂中被燒毀。1460年,白流寺達到鼎盛時期,占地約20畝,殿宇分四進;入大門的第一進為伽蘭、五瘟殿;沿此而進,相繼為觀音殿、大雄殿、玉皇殿;玉皇殿兩側分別為太陽樓和月亮樓;西北兩廂為文昌、六祖、三仙、斗母等偏小殿宇;北側整齊地排著兩進近20間平房和大小客堂;南側有石砌浮雕俑壁及內-墻。清乾隆4年(1739年)又復建白流寺。又后蘇伊和尚再盡其力,建成……[詳細]

349、紅四方面軍強渡嘉陵江渡口遺址

紅四方面軍強渡嘉陵江渡口遺址(蒼溪縣)紅軍渡——紅四方面軍強渡嘉陵江戰役遺址。紅軍渡原名塔山灣渡口,是紅四方面軍長征出發地,紅軍渡位于縣城東3公里處的塔山灣,國道212線從渡口之上貫穿而過。塔子山山高林密,前山陡峭,居高臨下,后山低緩,葉茂林深。渡口在兩山之間的峽谷口,森林茂密、灘頭平坦、江面狹窄、水流緩慢、對面地勢開闊,利于戰前隱蔽和渡江登陸。1935年3月28日,為了迅速貫徹黨中央“渡江西進”的戰略方針,紅四方面軍總指揮徐向前、副總指揮王樹聲以及紅三十三軍軍長王維舟,親臨前線,觀察敵情,尋找渡口,選定此處為強渡嘉陵江主渡口。解放后,為紀念紅軍渡江勝利,將渡口取名“紅軍渡”并勒石以志。1980年7月7日,四川省政府公布“紅軍渡”為省級文物保護單位。1984年10月,徐向前元帥題“紅軍渡”3……[詳細]

350、潼川古城墻

走進三臺潼川鎮下南街,一路上都是老式的民居,各色古舊門店盡顯古樸之風。老遠,潼川古城墻南門城樓就進入視線。作為三臺縣文化遺產(文物)災后重建項目,經過災后重建維修的三臺古城墻和南門城樓恢復了本來面目。早在2007年7月,本報記者曾隨綿陽市文物局工作人員到這里采訪,當時城墻和城樓周邊到處都是電桿、線纜,城墻部分地段上修建了民房,還有成排的排污洞。現在,這些已經不見了蹤影。灰色砂巖條石筑砌的城墻與墻頭上成排的箭垛,顯露出了曾經久遠的歷史與滄桑。譙樓飛檐挑角,紅屋青瓦,紅木立柱,雕花門窗,重現昔日的雄偉氣勢。在潼川鎮東街盡頭的東城門,曾經侵占城墻的民居、臨時建筑沒有了,城門邊上狹窄的街道也寬闊了許多,城門兩側建起了小廣場,并栽植了景觀樹,成為休閑場所。城樓之下,城墻之下,是歷史與現實的穿越。經城墻……[詳細]

351、西充大悲寺

大悲寺位于四川省西充縣西碾鄉大悲寺村,距西充縣城35公里,距西碾鄉1.5公里,與南部碾埡鄉相比鄰,為西充縣北陲古剎。據寺中殘碑考察,始建唐昭宗天復年間(約902年),輝煌于宋高宗紹興年間(約1140年),后代有興衰,屢毀屢建,歷代地圖上皆標有大悲寺名稱。大悲寺內塑有一尊高大的“大慈大悲救苦救難觀世音菩薩”,故稱大悲寺,我國百姓最崇敬觀音,香火旺盛。明末兵荒馬亂,千年古剎及滿堂佛像,化灰燼,毀于一旦。清朝康熙十一年(1671年),重建大雄寶殿、觀音殿、地藏殿、藥師殿、天王殿及鐘鼓二樓,客寮飯堂及碾磨房等殿堂。規模龐大,氣勢恢宏,有廟田80余畝,僧侶十余人。歷代名僧輩出,高僧云集,該寺方丈釋真清,曾三次徒步至南海朝圣,兼任成都文殊院后堂。95歲圓寂于大悲寺,火化全身,骨灰盛裝在一個瓷花罈內,上刻……[詳細]

352、紫蕓坪植茗靈園記巖刻

紫蕓坪植茗靈園記巖刻(萬源縣)《紫云坪植茗靈園記》摩巖石刻是我國迄今保存最完好、記載種茶活動年代最早的石刻文字資料,極為罕見,彌足珍貴。對于我國茶史的研究極具重要的史料價值。其原文拓片已收藏于中國茶葉博物館。1991年,被四川省人民政府公布為省級文物保護單位。 《紫云坪植茗靈園記》摩巖石刻于北宋大觀三年(1109),位于萬源市石窩鄉古社坪村西北1公里以外的蘇家巖石壁上,下沿距地面3.75米,石刻幅長2.36米,寬0.84米,共18行203字,自右至左豎行排列,標題為隸書,正文為楷書,陰刻。字徑0.05米至0.08米,字距0.03米,行距0.07米。全文是:紫云平植茗靈園記 竊以豐登勝概,埡洼號古社之平。從始開荒,昔曰大黃舍宅。時在元符二載,月應夾鐘,當萬卉萌芽之盛,陽和煦氣已臨。……[詳細]

353、永利川廠舊址

永利川廠舊址位于四川省樂山市五通橋區橋溝鎮四川東風電機廠有限公司內,建筑占地面積約12419平方米。永利川廠前身永利塘沽堿廠,1917年由著名愛國實業家、被毛澤東譽為中國近代四大工業先驅之一的范旭東先生,著名科學家、“侯氏制堿法”發明者侯德榜博士所創。該廠“紅三角”牌純堿被譽為“中國工業進步的象征”,曾在1926年美國費城萬國博覽會和1930年比利時工商博覽會上榮獲金質獎章而蜚聲海內外。1937年“七七”事變后,天津塘沽遭日軍劫占。范旭東、侯德榜拒絕與敵合作,輾轉入川重建化工基地,并將川廠取名“新塘沽”,廠區道路以沿海省市命名,以繼承永利在塘沽的事業,永銘國恥。抗戰時期,永利人以強烈的愛國精神和民族氣節,歷盡艱辛,堅持制堿生產,支持全國抗戰和大后方工業民用,并在這里完成了舉世聞名的“侯氏制堿……[詳細]

354、木門會議舊址

1933年6月底,紅四方面軍粉碎了敵人的“三路圍攻”后,根據地面積擴大,紅軍與地方武裝得到了很大發展。為了加強紅軍和根據地建設,川陜革0據地黨政軍主要領導人張國燾、陳昌浩、-、王樹聲等100余人在木門寺召開了著名的木門軍事會議,史稱“木門軍事會議”。會議著重總結了反“三路圍攻”的作戰經驗,檢查了紅軍中的“肅反”問題,決定停止軍隊內部的“肅反”,強調了全黨團結的重要性,做出了將紅軍四個師擴充為四個軍的決定,對紅軍大部隊進行擴編和整訓,紅軍由入川時的16000人發展到40000多人,建立了23個縣市蘇維埃,川陜革0據地成為全國第二大蘇區,木門會議是紅四方面軍入川以來具有重要歷史意義的會議,堪稱川陜蘇區的“遵義會議”。“木門軍事會議會址”位于旺蒼縣木門鎮南面半山腰的木門寺,距縣城38公里。木門寺古……[詳細]

355、蓬溪金仙寺大殿

2008年7月,遂寧市文物普查隊在第三次全國文物普查中,于四川遂寧市蓬溪縣赤城鎮周家店村發現一座元代建筑金仙寺,現僅存大殿.建筑特色鮮明,保存的題記數量較多,包含的信息較為豐富。從題記判斷,該寺應建造于元泰定四年(1327).是四川省現在僅存的元代十大古建筑之一,是遂寧市境內首次確定的元代現有建筑。與川內其它元代建筑相比,金仙寺顯示出諸多川內元素的共性,也顯示出其因時因地的建筑特色。據《蓬溪縣志》記載:“蓬溪縣城北二十里,有古寺名金仙者,故大伽南也。”“金仙寺在城北二十里,有飛輪八角亭,高三尋,周八十圍。為層二,上層列諸佛像,下為蓮臺,內設香龕,其外有臺有柱,可環倚二十余人,令健者推之,機發則左旋右磨,鄉人甚以為奇。相傳元天歷二年僧德性所捐制,歷四載始就者也。”金仙寺大殿原面闊三間,進三間,……[詳細]