廣東省文物古跡介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

341、高潭蘇維埃政府舊址

高潭蘇維埃政府舊址位于惠東縣高潭鎮黃洲村黃坑,原為高潭羅氏宗祠。上三間下三間兩頭橫屋的磚瓦結構。祠內8條石柱頂兩架梁把上三間連成一體,建筑面積200平方米。位于惠東縣高潭鎮黃洲村黃坑,原為高潭羅氏宗祠。上三間下三間兩頭橫屋的磚瓦結構。祠內8條石柱頂兩架梁把上三間連成一體,建筑面積200平方米。1927年,南昌起義部隊余部南下進入東江地區后,于10月12日到達中洞,后改編為中國工農革命軍第二師(后稱紅二師)。與此同時,中共東江特委也在中洞進行組織機構調整,設立黨政軍領導機關。隨后,中共東江特委領導東江人民和工農武裝舉行第三次武裝起義,先后推翻了國民黨海陸豐等縣反動政權。為鞏固取得的革命成果,高潭人民在中共東江特委和東江革命委員會的領導下,迅速進行蘇維埃政權的創建工作。11月11日,高潭圩召開近……[詳細]

342、興寧古城墻

興寧古城墻位于梅州市興寧市興田街道辦事處。史料記載,明成化三年(1467年)冬,興寧知縣秦宏奏報朝廷核準重建縣城,改土垣為磚城,翌年夏建成。城高1.85丈、周長626丈、雉堞903個,環城掘濠,深0.7丈、寬2丈。嘉靖四年(1525年),加建四個城門樓,并更名東門為平遠門,西門為阜成門,南門為迎薰門,北門為拱辰門。現存興寧古城墻絕大部分為明成化年間所建。建國初期,城門、城墻仍保存完整,1958年后,城濠逐步填埋,現大部分墻基仍在,20世紀70年代后期城墻上開始有單位和居民興建廠房和住宅。現南門(迎薰門)保留最為完整,北門仍保存內門,東門和西門在文革時期被拆除。從現有保存可以看出,古城墻建筑材料底部是窯制青磚,頂部為夯土墻,厚實堅固,雖歷經五百多個春秋,磚塊上“城磚”兩字依然清晰可見。興寧古城……[詳細]

343、萊蕪古炮臺

大萊蕪炮臺位于澄海鳳翔街道萊蕪島上,與南澳島隔海相望。大萊蕪炮臺建于清康熙五十六年(公元1717年),與南澳長山尾炮臺相望,稱之“姐妹炮臺”,是粵東地區古建筑方型炮臺規模最大、最完整的一處遺址。外圍寬四十二丈,高一丈五尺,設大炮八位,營房二十三間,操巡兵四十名,另有戰馬一匹,坐馬三匹,外海艍船二只,配兵四十名,屬南澳鎮澄海協左營。現大萊蕪炮臺四周圍墻仍基本完好。墻體均用灰沙夯成,雖幾經風雨,仍堅固結實。圍墻高6.7米,長51米,寬25.8米,呈長方形。墻厚2.5米,上有人行道寬1.8米。炮臺內原有營房昔毀。東南角有一方臺,與炮臺圍墻連成正方形,邊長12米,墻厚1.7米,中間填土,與圍墻齊平。原設有瞭望哨和炮座。一道石級倚東南墻壁,緣階而登方臺和人行道。東向一側開一門,門高2.5米,寬1.5米……[詳細]

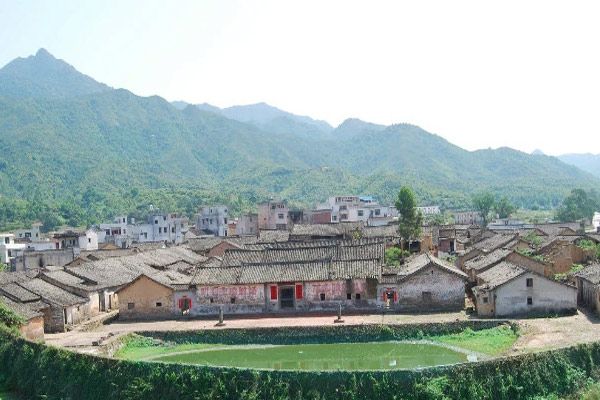

344、鄒家圍

鄒家圍,位于廣東省梅州市豐順縣豐良鎮蓮花山脈尖髻山麓璜溪村,原名“上興圍”,是鄒氏豐順開基祖鄒肇松11世孫誥封驍騎將軍鄒瑞(字輯侯)在康熙六年(1667年)創建的客家圍村。整個村落由一座三進二橫三圍龍的圍龍屋構成,占地面積3萬多平方米,建筑面積23800平方米,規模龐大,布局典型,結構獨特,保存狀況完好。鄒家圍東依尖髻山,西傍璜溪水,南、西、北三面都是自然石砌成的5至7米高的石坎,在西北、東北、東南、西南方位建了四個大門,整體是由堂屋、橫屋、圍龍屋、化胎、池塘五部分科學地組合而成的圍龍屋典型布局,其中圍龍屋由一個個似四合院的建筑單元連綴而成的結構,在粵東客家圍龍屋建筑中獨樹一幟,為客家建筑藝術增添了濃墨重彩的一筆。鄒家圍居民都是鄒氏同宗,最多時超過1500人,是典型的聚族而居的客家村落。據《……[詳細]

345、方飯亭

方飯亭座落于海豐縣城北郊的五坡嶺上,五坡嶺現屬彭湃中學校址。方飯亭是一座煞有氣派的八角雙層重檐攢尖頂的古亭,坐西北面向東南。方飯亭臺階下幾米處有一塊寬1.5米、長0.5米的大石碑,碑上鐫刻了“一飯千秋”4個金色大字,踏著分5層34級的臺階而上,就可到達月臺。月臺長20米,寬13米,通高9米,上有8根大柱子支撐亭頂。基座四周為紅色圍墻,高米許。月臺后側還置有一座廡殿頂的小石亭,在大亭庇蓋之下。小石亭建于先,大亭為后所建。小石亭內豎一塊高2.7米、寬0.9米的石碑,上刻文天祥石像。此畫像系明代惠州知府甘公亮從文天祥的家鄉江西廬陵取來而勒于碑上的。碑像上面題刻文天祥的《衣帶銘》:“孔曰成仁,孟曰取義,唯其義盡,所以仁至。讀圣賢書,所學何事?而今而后,庶幾無愧!”這《衣帶銘》是1283年文天祥就義后……[詳細]

346、海豐城隍廟

海豐縣,歷史悠久,以文物豐富而聞名于世,縣城的城隍祖廟是其中之一。“0”城隍廟遭受嚴重破壞面目全非。經近幾年來的重建修茸,如今煥然一新。海豐置縣于東晉咸和六年(公元331年)。縣之城池的興建曾數易其址。海豐最先的縣城是在城東的一里,土城,元至正末年廢。其次是,明洪武三年(1370年),陳規任知縣,在城北(今彭湃醫院)筑建城池,縱橫各40丈。24年后的洪武二十七年(1394年),官任千戶所的馬貼木,奉都指揮花茂之命,重建新城。城高2丈,周圍396丈,雉堞781處,辟4門,上有敵樓;城外環以池,深寬各1丈。辟4門,就是整座城興建四大城門。城隍祖廟立于西門,謂一切皇旨、政令、旌表,俱由此門傳入,又曰迎恩門。據傳,古代擔任中原一縣的一位護城監察司,其為人剛直忠貞,敢于向-壞風作無情的斗爭。經他艱辛創……[詳細]

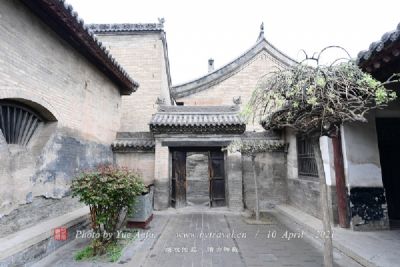

347、太史第建筑群

太史第建筑群(含金馬玉堂、郭氏宗祠)位于揭陽市榕城區中山街道東門社區。郭氏宗祠、金馬玉堂、太史第均為揭陽先賢郭之奇于明崇禎二年(1629)創建,至今已有380多年的歷史,現整體結構相當完整,屬揭陽市文物保護點。郭之奇為揭陽“戊辰四俊”之一,他忠君愛國,矢志不渝地抗清復明的精神和被俘后鐵骨錚錚、至死不降的英雄氣概備受后人景仰;郭之奇傳世詩作多達三千多首,為潮汕地區詩文傳世最多的先賢,名列潮州后七賢。太史第 位于東門直街北側,主體建筑坐落于蓮花芯,坐北朝南,總體為“百鳥朝鳳”,墻基全部墊石條,墻體用青灰磚砌成,整座建筑均用木柱支架屋頂,主體建筑為硬山頂,穿斗與抬梁混合式郭氏宗祠 坐落于東門直街馬山橋以東,坐、南朝北,為典型的潮汕三進式祠堂建筑,規模宏大,建筑格局保存完整。祠堂前原……[詳細]

太邱小學——特呈島革命活動據點遺址位于湛江市霞山區愛國街道特呈村委會里村陳氏宗祠,東經110°24′26″,北緯21°11′15″。1939年秋,特呈島以鄉紳陳振業為董事長,陳振瑞、陳振新、陳受應、陳希廉、陳安鼎、陳慶仁等人組成學校董事會,聘請參加張炎抗日學生軍的進步青年吳禮泰(又名吳里泰)為校長,陳生、王邦才、黃蘿蘭等為教師,在里村陳氏宗祠創辦太邱小學。隨后,中共黨組織先后通過校董會安排林韜劍、岑綿彭、陳少卿、陳華鎮、江田、陳耀等一批黨員和進步青年到太邱小學,以教書作掩護,開展革命工作。陳克、吳福田、吳禮泰、陳生、陳志明等先后在特呈島陳氏宗祠和里村冼太廟開辦抗日民眾夜校,安排進步青年陳光、陳奇夫、陳淑禎等人任教,以遂溪青抗會編印的課本為教材,揭露日本帝國主義的侵略暴行,宣傳中共團結抗日主張……[詳細]

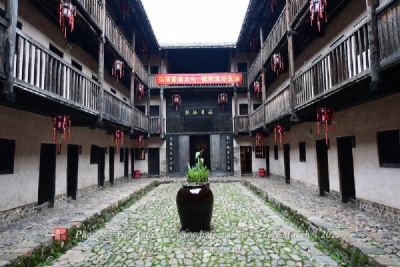

349、鐘家圍屋

鐘家圍屋位于廣東省梅州市蕉嶺縣廣福鎮樂干村九棟。據當地鐘氏族人鐘進發等介紹,建于清代。坐西向東。由堂屋、橫屋等組成,為九堂兩橫兩枕屋布局,通一進五間,總面闊35.8米,總進深111米,共計房屋193間,占地面積約3973.8平方米,建筑面積約4916.8平方米。懸山頂、灰瓦面、沙灰夾石墻基三合土田骨泥夯墻、木質挑。堂屋分為上五堂下四堂,中間用天井分隔。下四堂:大門施麻石條門框,門框上方飾祥云淺浮雕;第一堂圓形石基木柱支撐構筑屏風;第一堂與第二堂之間左右兩廊廳對稱,中間天井方正;第二堂己倒塌;第二堂與第三堂之間左右兩廊廳對稱,中間天井略長;第三堂為敞廳,第三堂與第四堂之間左右廊廳對稱,中間天井略小;第四堂為敞廳堂。上五堂為兩層結構,分前三堂一枕屋后兩堂一枕屋,前三堂:大門麻石門檻木質門框;下堂……[詳細]

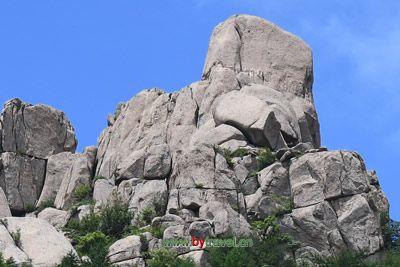

350、疊石山摩崖石刻

疊石山摩崖石刻群在河浦區西北面,遺存崖刻20多題,主要有:“於戲!先生學貫天文,深心河洛,獨得其真。龍馬之圖,實本於數,浚詞最精,羽義翼文,發奧闡明,即今其書,實堪其浚。自維囗瞇,行將研究。”署款“乾隆二十八年(1763)番禺孝廉曹達潛”“先生姓陳,諱英猷,字式藹,號石泉,康熙十五年丙辰(1676)十二月初六日戌時生,充潮陽學廩生,孝友積學。乾隆四年己未(1739)筑齋茲土,為《演周易》之所。乾隆十七年壬申書成,八月十八日未時卒。命勒河圖并贊於斯石。先生贊曰:天地之數,五十有五;天地之象,奇偶分部。龍馬出河象,數以觀圣人。則之道昭,三古大哉。斯文圣圣攸祖。乾隆三十八年(1773)癸巳仲夏丙辰科經魁授浙江於潛知縣、胞弟泰年東溪鐫。乙酉科拔貢、胞侄蕃梅林書。”“海闊天空”。署款“乾隆癸巳(177……[詳細]

351、惠來西來寺

西來寺位於廣東省惠來縣西三十五里龍溪西畔溪西鎮上村,是入潮古道。《惠來縣志》記載,唐大顛和尚得法於石頭希遷禪師,在元和年間入潮,經過龍溪溪西鄉的時候,恰遇鄉民天旱祝禱雨,大顛和尚即發心求雨,如若無雨則自梵。精誠所至,克期雨至,村民都稱大顛為“-”。后立祖師堂,世代奉祀。明嘉靖四年邑候楊孟訓募建僧舍,塑大顛圣像,稱祖師庵,香火旺盛。清順治丁丑年,竭石鎮守將陳萬權增建前亭;康賾丙申年,邑候佟世后重修寺宇;乾隆壬戌年,知縣楊宗秉、游府馬錫寧又增筑墻垣;戊戌年龍江守府陳登奎、楊昌再修。己亥年邑貢生蔡士池撰《重建龍江西祖師廟序》,記修建因緣。歷代文人吟詩撰聯,為數甚多。寺內并有乾隆十七年《縣主張太爺禁示牌》,記載了貢生蔡振聲、蔡士江父子營建西來橋等善舉。西來寺正殿為大顛祖堂,旁有聯曰:“大師龍溪萬古尊……[詳細]

352、廣東省四大銀行金庫舊址

廣東省四大銀行金庫舊址位于閩粵贛三省交界要沖的平遠縣仁居鎮,從南齊開始,已逐漸有人遷徙到此地定居,古稱此地為“豪居”。明嘉靖四十一年(公元1562年)設置平遠縣時,仁居為縣治(縣城)所在地。四百多年來,這座古鎮的歷史充滿了傳奇色彩。金庫是一座民國時期極為罕見的框架結構、帶地下室的三層大樓。大樓雖歷經多年風雨侵蝕,卻未顯得破敗,仍默默地屹立于悠悠東門河畔,用其堅固而精致的身軀在向后人述說著當年曾經的繁華榮耀。和周圍矮小的民房相比,金庫的地基明顯高了數倍,僅地下一層的高度就已經蓋過民房兩層。大樓的整體結構基本沒有變化,房間空間尺度保留著當年的格局,大樓內的部分樓梯、地板、扶手還保持了原樣,而且仍可正常使用。時逢夏末,天氣依然酷熱,大汗淋漓的記者一行剛走進金庫舊址,一股涼意立即令人精神一振。留守管……[詳細]

353、赤崗塔

赤崗塔是建于明代的風水塔,坐落在海珠區赤崗一紅砂巖山崗上。明萬歷四十七年(1619年)由直指王命璇倡建。工程未半時,因費用告絀而停頓,至天啟年間(1621一1627)由尚書李待問續建而成。此塔為樓閣式青磚塔,平面為八角形,內膛八角直井式。外觀9級,內分17層,高約50余米。首層直徑12.5、壁厚3.8米,辟3門,南北門進首層塔心室,內存“神前拜臺”花崗石板一塊/北門塔壁曾被拆去大片青磚,民國時期用紅磚修復,并于修復處嵌0.36x0.27米花崗石碑一塊,上刻番禺縣政府禁盜塔磚告示。西門有梯級上2層(暗層)塔心室。梯級為穿心壁繞平座式,盤旋至頂層,現木樓板已圮,不可登。塔每級設神龕。塔基座平面為八角形,每邊長5.5、高l米,紅砂巖壘砌,基面原為灰色斑巖鋪砌,東邊在后來修復時以花崗石補鋪。3面開門……[詳細]

中共廣東區委軍委舊址位于萬福路190號二樓,曾于1926年5月至1927年4月這一短暫期間作為中國共產黨廣東區委軍委辦公和周恩來、鄧穎超居住的地方。1926年,周恩來同志曾在這里領導黃埔軍校及國民革命軍的共產黨特別支部,派遣共產黨員到軍校和軍隊工作。這棟樓房始建于1922年,是地產商嘉南堂的產業,樓下是西華銀行,為混凝土結構。二樓由當時的中共廣東區委軍委租賃。進入二樓的鐵閘大門后是大廳,這里是會議室,軍委經常在此召開會議。大廳左側是軍委的辦公室,至今仍保持原貌的幾張辦公桌和手搖電話機,讓人可以想象當年聶榮臻、黃錦輝等人在此辦公的情景。大廳靠馬路的一側,擺設了一套西式的沙發,兩旁還有幾張靠背酸枝椅和茶幾。這是軍委的會客室,軍委書記周恩來和鄧穎超當年經常在此接待客人,向警予、李富春、蔡暢常來此作……[詳細]

355、從化文峰塔

文峰塔在街口鎮附近,龍潭河、小海河與流溪河匯合處的豸嶺腳,離城區2公里。始建于明萬歷四十七年(1619年),希望興文教,故名。清康熙三十二年(1693年)重修,將塔修建為七層,并列為從化新增六景之一,稱“豸嶺塔影”。后因年久失修,古塔已毀。1993年,在原址重建九層塔,1993年重修,塔高九層,塔為八角形,每層蓋有琉璃瓦。在塔傍重建有藍田古廟,一年四季香火不斷,善男善女,紛沓而至,為文峰塔的景致增色不少。2008年廣東省人民政府公布為第五批廣東省文物保護單位。地址:廣州市從化區街口鎮豸嶺腳類型:古塔游玩時間:建議0.5-1小時開放時間:全天開放門票信息:無需門票。……[詳細]

356、隋譙國夫人冼氏墓

隋電白譙國夫人冼氏墓位于電白縣電城鎮山兜村。墓城為南北向,東西寬123米、南北長110米,總面積為13530平方米,四周殘墻用沙土打夯而成。墓碑用青色麻石鑿成,高2.07米、寬0.70米、厚10厘米,陰刻楷書,左記“嘉慶已卯”,中署“隋譙國夫人冼氏墓”,右記“電白縣知縣特克星阿、電茂場大使張炳立石”。《廣東通志》:“隋譙國夫人冼氏墓在縣北山兜娘娘廟后,遺址猶存,碑佚,嘉慶二十四年知縣特克星阿重立碑。”又載:“山兜冼夫人墓,四周短垣,頹為高土,人曰鬼子城,乃當日墓城之地也。”記載與此符合。在墓城內散布有唐代布紋瓦碎片,蓮花瓦當、圈足碗,覆蓮狀石礎和龜形的石質碑座。在墓碑前50米處,建有一座磚木結構、四合院式的冼夫人廟,座向與墓向相同。面積為730平方米。據明萬歷《高州府志》卷二《祀典》載:……[詳細]

357、銀崗古窯場遺址

銀崗遺址位于博羅縣龍溪鎮銀崗村南面的七座低矮山崗。年代為周代。1996~1999年發掘2000多平方米。堆積最厚1.3米。發現4座龍窯,前為火膛,后為窯室。其它遺跡有灰坑、水溝、柱洞等。從柱洞走向看,可能屬于圓形的房址遺跡,很有可能是制陶的作坊。文化內涵可分兩期。第一期年代大致為西周春秋,出土陶器以泥質陶為主,器類有罐、鼎、豆、杯、缽、碗、器座、器蓋、盒、紡輪、珠、環、墊、印模、動物模型等,紋飾有網格紋、方格紋、夔紋、菱格凸點紋、曲折紋、篦點紋、勾連云雷紋、漩渦紋、席紋、水波紋等,其中有多種組合紋,部分器物可見刻劃符號。還有少量施醬色釉。燒造火候高。其它遺物有青銅鏃。第二期為戰國時期,出土陶器亦以泥質陶為多,但夾砂陶的比例較第一期高。器類有罐、釜、盒、碗、杯、器蓋、缽、鼎、盂、瓿、串珠、璧、……[詳細]

358、秦牧故居

秦牧故居位于廣東汕頭市澄海東里鎮樟林觀一村索鋪巷9號,是一座“四點金”(潮汕傳統民居稱法)四合院,有近百年歷史,舊民居占地387.5平方米,內有天井、正廳、廂房、居室、書齋等16間,民居門口嵌上了“秦牧故居”牌匾。這是一座古老的庭院,經受了百年風雨,見證了歷史的滄桑變故。推開陳舊的大門,進入院內,映入眼簾的是一間廳房,兩邊是側房。進入左邊側房,里面的房間是秦牧父母的臥室,陳列著秦牧的手跡及其一家的照片。側房外面還有一間小房,秦牧當年就和哥哥住在這房間里狹小的0上。穿過側房便是他的書齋。房間的陳設十分簡單,但秦牧在此卻博覽群書,勤奮學習。在家鄉讀高小時,因老師喜愛新文學,秦牧開始接觸了魯迅、巴金、郁達夫等文學巨匠的作品。故居入門正對面的正廳將陳放秦牧大理石半身像,正面墻壁右側懸掛《秦牧故居碑記……[詳細]

359、寶安永興橋

永興橋初建于康熙年間,1984年重修,橋長50米,寬3.4米,橋洞3個,洞高5米余,全橋用花崗巖石砌筑,結構嚴謹,造型美觀。現為省級文物保護單位。橋下的新橋河與茅洲河匯合注入珠江。永興橋東岸為古清平墟,清平墟是當時直至清末民初商品交易和集散地,現在只保存了古街一條,數間商鋪。一座被當地人稱作當鋪的炮樓式民居仍然屹立在永興橋的南側。“康熙年間監生曾橋川建,日久傾頹。乾隆五十年(公元1785年)武生曾大雄、欽賜翰林曾聯魁、貢生曾騰光、曾應中等倡捐重建”。1984年公布為第四批深圳市文物保護單位,其后又再次修葺。永興橋“周圍俱以白石砌之,闊三丈余,長十丈余,高五丈余。橋孔有三,上列欄桿,工程浩繁,頗為堅固。”八四年重修后,橋長50米,寬3.4米,橋洞3個,洞高5米余,上列欄桿,望板上浮雕龍鳳圖案各……[詳細]