廣東省文物古跡介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

261、潮州鳳凰塔

潮州八景之龍湫寶塔龍湫寶塔是潮州八景之一。原指潮州城北面韓江河面的小洲上,建于宋代的石塔。塔下有蔥郁繁茂的樹林,有雅致幽靜的寺院,與四周的景物相輝映,構成一幅美妙綺麗的風景。初時名為“塔院維舟”,以游艇常喜系纜于此命名。又因塔邊有“龍求湫泉”,因之又名“龍湫寶塔”。可惜寶塔于清代已經倒塌,寺院也荒蕪,殘存的塔基后來也被洪水沖走去。現在,代替此景是韓江東岸邊一座古色古香的“鳳凰塔”的風光。鳳凰塔位于潮州市區東南約2公里的涸溪村,臨韓江東溪、北溪分叉之東南岸上,聳立著一座七層八面磚石結構的古塔,此塔俗稱涸溪塔,正名鳳凰塔。始建于明歷十三年,清康熙三十年重修。鳳凰塔始建于明萬歷十三年(1585),清乾隆三十年(1765)重修。塔高45.8米,基圍46.6米,墻厚2米多,7層八面,石磚結構,工程浩大……[詳細]

262、澄海丹砂古寺

澄海丹砂古寺 位于澄海市蓮下鎮程洋崗村虎丘山西側。始建于明成化十三年(1477年),后被倭寇焚毀。天啟四年(1624年)僧真聞重建。崇禎年間鄉宗伯黃錦,御史陳朗弼重修,后又毀。清順治十七年(1660年)僧得源募建,改觀音殿為藏經閣。至清康熙初遷海又毀。康熙十九年(1680年)邑紳楊鐘岳帥僧如廣募修,二十三年由知縣王岱題匾額。古寺山門內設元帝樓,二十三年邑諸生鄭等重建,移神像于藏經閣,改祀文昌。乾隆二十六年(1761年)僧照賦重修后殿及僧房。明成化至弘治期間,住持僧道曾在該寺為潮汕民眾傳授武當拳,稱“結梅會”,以御倭寇襲擾。武宗年間停止拳類活動。后由潮州開元寺派僧來此住持。寺院為三進院落式布局,建筑面積2500平方米。山門前坪地960平方米,設四柱三門沖天式石牌坊,坊額鐫刻“歲皇明天啟六年……[詳細]

263、聚龍古村

聚龍村又名鄺家村,在光緒五年(1879年)由一批祖籍臺山的鄺氏華僑買地而建。聚龍村坐落在沖口街隴西與招村之間,村口正對一灣河水,整修過的河岸兩邊古榕蔽日,仍帶有田園風光。聚龍村現占地5200多平方米,保存有古屋前后三排,共20間。廣州芳村有一處保存完好的清代古建筑群——聚龍村。據說這個有一百一十多年歷史的古村落至今仍居住著上百名男女老少。聚龍村的青磚大屋,墻腳用整塊麻石砌成,窗楣的灰雕繪有富貴吉祥圖案。大屋的門分幾層,從外到內,依次是角門、趟櫳門、大門。聚龍村的樓房內部設計大同小異。大廳內有三道屏風門裝飾。不少屏風的木雕,因年代久遠退去了色彩,但卻更添古樸的風雅。大廳兩側左右對稱,各側排列四間房。二樓共有五間房,有些彩色的窗上嵌有詩詞佳句。在小巷中還看到幾間蠔殼屋,以青磚作柱,再以蠔殼砌墻。……[詳細]

264、潮州鳳凰臺

鳳凰臺位于廣濟橋下游近一公里處,韓江江心小島仙洲島之鳳凰洲頭。始建于明隆慶二年(1568年),為知府侯必登創建。原臺分3級,高7丈,上有四角方亭,立于塔式石基之上,橫匾上 書-“中流砥柱”4個大字。隨后歷代又在鳳凰洲陸續增建十相祠、文昌祠、奎閣、龍神廟、天后宮等景點,還有庵寺古塔等。這些建筑風格古雅、樸實,形成江中的一個獨特景區。由于遭受大水,兵亂等天災-,幾經興廢,屢毀屢修。至1998年以前存在的鳳凰臺是民國二十五年(1936年)潮安縣長林一足所重修的一座四柱、單檐歇山頂水泥結構的亭臺。“文革”期間鳳凰臺遭受破壞,幸好嵌在臺基上的乾隆五十五年(1790年)石匾和民國二十五年懸掛于臺上檻的4塊匾額被人用泥和貝灰涂抹覆蓋,客觀上保護了這些匾額,使之逃過大劫。1999年市政府投資修復鳳凰臺,7月……[詳細]

265、八一南昌起義南下部隊總指揮部舊址

南昌起義南下部隊指揮部舊址,位于汕頭市金平區民權路50號,始建于1926年,原為大埔會館。為三層鋼筋混凝土結構樓房,東向,每層面積423.7㎡,總面積1271㎡,各層四面有走廊相通。1927年8月1日南昌起義后,主力部隊在周恩來、朱德、賀龍、葉挺等同志的率領下向廣東進發;9月23日從三河壩進軍潮州城;24日解放汕頭市,在此處設立南昌起義南下部隊總指揮部。南昌起義軍進入潮汕前后共七天,潮汕革命史上稱之為“七日紅”,其影響極為深遠,為中共潮汕黨組織領導武裝斗爭和開辟革命根據地奠下基礎。這是一處與重大歷史事件和重要人物有關的革命舊址。該舊址于1988年11月被汕頭市人民政府公布為市級文物保護單位,1995年被定為汕頭市愛國主義教育基地。2008年5月經市編委批準,成立“汕頭市八一南昌起義紀念館”,……[詳細]

266、五皈寺

沙隴鎮溪西鄉五皈寺,俗稱“五保寺”,肇于宋仁宗天圣五年(1027),南宋景炎三年(1278)釋續開擴建,相傳文天祥前來禮住持并步上沙丘望幼主,明洪武一年(1368)“虱母仙”何野云也到此。1984年起由住持釋惟振重興,文物頗多。相傳南宋末兵荒馬亂,民不聊生,志定和尚到此,觀察地勢,見西南山的大龍溪、水龍溪兩溪水浩大長流,東咸水溪流通至海,沙灘平坦,是為寶地,遂于此筑宇建寺。名為“五皈”,其意是常住要有“五戒三皈”。后來,沙隴人多,分為五片,稱“五保”,故俗稱之“五保寺”。據說明朝剛立,即洪武一年(1368),陳友諒軍師“虱母仙”何野云,兵敗流落到此,為高姓建祠,步至寺,效文丞相登丘懷主。后來因七座沙丘環寺(今遺存最大沙丘“七頭埔”),寺易名“七星寺”。故民諺云:“未有溪西地名,先有高姓;未有……[詳細]

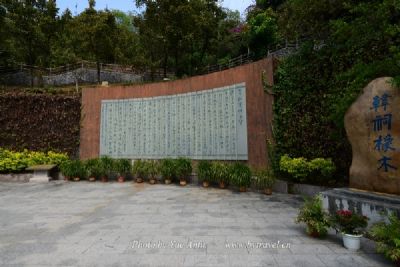

267、韓祠橡木

韓文公祠始建于北宋年間,建在城南7里。蘇軾曾撰寫了著名的《潮州韓文公廟碑》。韓祠在元、明兩代屢經修營,不下20次。祠宇據地高曠,構造古雅。內分前后二進,并帶兩廊。后進筑在比前進高出幾米的臺基上,內供韓愈塑像。堂上有對聯:“辟佛累千言,雪冷藍關,從此儒風開嶺嬌;到官才八月,潮平鱷諸,于今香火遍瀛洲。”祠內有歷代碑刻36塊,其年代最早者即蘇軾的《潮州韓文公廟碑》,從城南移此,置正堂南墻下。祠內前后二進梁柱,還分懸今人為重修韓文公祠所題寫的匾額。韓祠倚山臨水,肅穆端莊。1988年,原侍郎亭舊址又新建了“侍郎閣”,占地328平方米,系雙層垂檐建筑。其下層為展覽廳,上層辟為“韓愈紀念館”,閣前石砌平臺正中有2米多高的韓愈平身石像1尊。原韓祠始建于宋真宗成平二年,由潮州通判陳堯佐于金山麓夫子廟正室東廂辟……[詳細]

268、杜國庠墓

杜國庠墓坐落于澄海區鳳翔街道東港路,建筑物形狀為:墓基座為圓形。該墓座東向西,占地1800平方米(1985年以前占地約300平米),建筑面積475平方米,建于1961年10月8日,1985年重修。墓碑為灰崗巖,正面上方立瓷質杜國庠同志遺像,下方“杜國庠同志之墓”7個字陰刻。墓碑背面陰刻陳御仙(杜國庠夫人)為杜國庠撰寫的碑銘,“杜國庠同志之墓”及碑銘均系王鼎新手書。墓埕兩側立郭沬若、許滌新紀念杜國庠同志而作的詩刻在2塊石碑上,石碑文陰刻鑲金。墓埕、墓道、臺階均為彩色水磨石(2005年10月維修)。墓埕及墓道有樹木花草,主要有柏樹、雪梅,墓地范圍砌墻加鐵欄桿,墓道前有鐵門。杜國庠同志是澄海蓮上蘭苑村人,1889年4月16日出生,曾用名杜守素、林佰修、吳嘯仙,中共黨員,是著名馬克思主義者、歷史學家……[詳細]

269、黃埔軍校潮州分校舊址

李氏宗祠位于潮州城區中山路中段,原為李姓祠堂,1987年列為市級文物保護單位,是因為它是黃埔軍校潮州分校舊址。早在1925年3月,東征軍占領潮州后,為使隨軍東征的黃埔軍校第二期學生能有機會補習課程,籌設潮州分校。未及一月,軍校學生奉命返回總校。1925年10月,國民革命軍二次東征,11月再次占領潮州,復設黃埔軍校潮州分校于李厝祠(1926年5月1日改稱中央軍事政治學校潮州分校),招生范圍為惠、潮、梅、海陸豐各屬學生。由黃埔軍校校長蔣介石兼任分校校長,何應欽為分校教育長兼代校長,周恩來兼政治部主任,王昆侖為秘書兼政治教官;同時,聘請黃埔總校的熊雄、惲代英、肖楚女等共產黨員為政治教官,陳勉吾、張光、張鏡澄、方萬方、張岳嵩為軍事教官,反映了當年國共合作創辦該校的歷史事實。12月18日舉行開學典禮,……[詳細]

270、新聯大夫第(牛角屋)

牛角屋位于西陽鎮白宮仙花村,距白宮圩約3公里。牛角屋又名丘氏大夫第。這座房屋由丘開麟、丘湘麟兄弟興建,光緒元年開始建筑,10年(1884年)建成此屋。據有關專家考證,這種牛角形的圍龍屋天下獨此一家。從正面看,此屋與客家圍屋沒多大區別,坐北向南,黑瓦白墻,為三堂四橫一圍屋的結構,屋內是典型的圍龍屋建筑,廳堂布局規整,橫梁瓦角堅實,雕梁畫棟精致,全屋有89個房間。雖歷百年風雨,依然完好無缺。從后門走出里屋,才發現屋后花頭背前左右各有一圓形水井,直徑約60公分,與一般水井不同的是,它們沒有井沿,水位常年較高,伸手可觸,用水非常方便。一般圍龍屋只有一口水井,都在屋前,而牛角屋的兩口水井,設在屋內,似兩個牛眼,圓圓碌碌,此為一特。從左邊往上走,圍龍部分只到一半戛然而止,尾端另建有一進兩橫的小房子,宛如……[詳細]

271、梁氏宗祠——甘霖抗日民眾夜校舊址

梁氏宗祠——甘霖抗日民眾夜校舊址位于湛江市麻章區麻章鎮甘霖村,東經110°17′40″,北緯21°18′17″。1939年,中共遂溪七小黨支部的支仁山、招離、王國強等人按照遂溪青抗會的部署,通過梁子端(遂溪七小教師、甘霖村文人梁墨齋之子),到甘霖村開辦抗日民眾夜校,校址設在甘霖村梁氏宗祠(原永寧鄉初級國民小學)。支仁山等人依靠村中貧苦農民梁甫、梁汝宏、梁汝新、黃南保、黃桂(黃良桂)、梁有以及婦女積極分子吳森(又稱吳嬸)、梁玉英等人,廣泛動員群眾參加夜校。夜校老師主動與群眾同吃同住同勞動,同群眾建立深厚感情。夜校采用自編的宣傳抗日和革命道理的教材,教群眾識字、唱抗日歌曲,講抗日故事等,寓政治教育于文化教育中,發動群眾參加抗日救亡活動。夜校還成立遂溪青抗會甘霖通訊站。不久,夜校和陳村仔夜校合辦,……[詳細]

272、茶庵寺公園(茶庵公園)

茶庵寺是江門市郊一處著名的名勝古跡,座落于江海區外海鎮的五馬歸槽山麓,距市區約十公里,是一處風景幽美的好去處。相傳唐朝天文學家、高僧一行禪師游嶺南一帶時,來到此地觀察天象,繪制星圖,在此結一小茅廬居住,以種茶度日,草廬名為“茶庵”。一行高僧俗名張遂(公元682一727年),是我國古代偉大的天文學家,與0之、張衡、李時珍齊名于世。一行高僧畢生致力于研究天文地理,漫游全國各地。唐中宗神龍初年,他到過新會縣,喜愛外海的五馬歸槽山,便在山麓搭起茅庵居留下來,晚上觀測天象、繪制星圖,對天文地理氣象作深入研究。茶庵附近一帶的民眾,十分敬仰一行高僧的學識與為人。明朝萬歷年間,外海地方有一位名叫陳吾德的進士,非常敬慕一行高僧的名望和功德,他倡議建造一座磚瓦結構的寺廟作為永久的紀念,此寺廟以一行高僧的小居“茶……[詳細]

273、古城石牌坊

古城石牌坊是一塊塊活化石,記載下潮州歷史上的輝煌,既是石雕藝術的薈萃,也是書法藝術的寶庫。潮州古城的石牌坊,“二柱一門或四柱三門”,以石雕鑿成歇山頂、柱、梁及各小件,架上三疊牌樓,匾額兩旁,有的加配石刻縷雕之“雙龍戲珠”或“祥鳳卷草”之類裝飾,柱邊加設石獅或石鼓抑柱礎,潮州人叫做“亭”。潮州俗話說:“大街看亭字,橋頂吃炒面,登上東門樓,再入開元寺。”往昔的太平路,雖未敢夸言五步一亭,但從南到北,就有17座,其它街亭50座,合共在古城內有97座。……[詳細]

274、井下吳屋

井下吳屋位于廣東省梅州市平遠縣仁居鎮井下村,建于清嘉慶九年(1804年),為鄉人吳昆亭所建。井下吳屋面闊43.3米,進深51.72米,占地2252平方米,整屋座東北向西南。主體為三堂三橫一圍龍的客家圍龍屋,占地2252平方米,共64間11廳6舍。前面有平坦耕地,周圍有潺潺溪流。堂屋后有高起半月型“花臺”,花頭與主體合起來形成一個半圓。左右各建外門樓一座,右門樓前原有半月型池塘,屋前右側原豎有光緒十七年進士石楣桿,左側建有水井一口。吳屋整體設計緊湊玲瓏,左右對稱,層層深入,步步升高,泥磚墻,杉木頂架,瓦塊天面,是典型的客家圍建筑。穿透式梁構架,方柱、柱間、廳門設雕花屏風,起分隔空間和裝飾作用,主體一、二進為三合土地板,三進及橫屋、天井均為青磚地底,中堂橫屏上繪有“杖履春多”彩畫,中、下堂橫屏上……[詳細]

275、謝瀛洲故居

瀛洲堂,位于木棉村側的木棉小學(原蔚南小學)內。瀛洲堂是一座用近代建筑材料構建,歐洲風格糅合中國傳統建筑特色的近代建筑。瀛洲堂是謝瀛洲在法國留學回國后修建,其時他參照西歐 近現代建筑風格,親自設計,并從法國運回所需的建筑材料營造。現存的瀛洲堂除了主體兩層半建筑外,還有樓前一四柱中式廊亭,為四柱歇山頂形制,柱上身和梁架雕飾瑞圖案,屋頂鋪素瓦。過廊亭,及其右側一兩層蓋瓦頂小樓。鋪綠色琉璃瓦的中式亭臺在主體建筑大門之后,并與主體建筑相連,主體建筑大門上掛“瀛洲堂”石匾。建筑外觀為八根粗大且高壯的柱子骨架,內四根高伸過了二樓樓頂,既穩重,又典雅,呈左右對稱。一層中間為廳堂,堂前設神堂,兩側房間有道廊,分開四間,道廊通兩側門到屋外側。樓梯房在廳堂的左后側。瀛洲堂建筑注重空間視覺,兩層樓均有4米多高,同……[詳細]

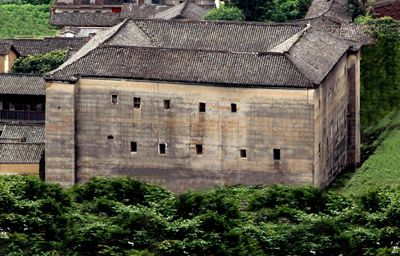

276、石寨土樓

石寨土樓石寨土樓(方樓、樹德樓、郭氏宗祠)位于蕉嶺縣南磜鎮石寨村,于2002年經廣東省人民政府列為省級文物保護單位。方樓由該村郭姓五世祖于明代嘉靖1522年興建,至明隆慶1567年建成,為時45年,距今490多年。坐東南向西北,東、西角各有一座碉樓(俗稱火角)高出方樓約2米,總面闊33.8米,總進深26.3米,共計房屋71間,占地面積約889平方米,建筑面積3060平方米。盝頂、灰瓦面、山石三合土墻基田骨泥夯墻。樹德樓由該村郭姓十世祖于明代天啟1622年興建,至清雍正1723年建成,為時101年,距今390多年,2006年、2007年按原貌部分修繕。坐東向西。為三層方形土樓布局,西南、東北角各有一座碉樓(俗稱火角),總面闊25.60米,總進深28.80米,共計房屋58間,占地面積約738平方……[詳細]

277、己略黃公祠

建于清光緒年間(1875—1908),是潮汕地區目前唯一被國家公布為全國近代優秀建筑的文物保護單位。這是一座二進祠堂,坐北向南,門額有陰刻“已略黃公祠”5字,背面鐫刻“孝思維則”。整座祠堂建筑結構獨特,其門樓兩側及四周墻壁均鑲嵌有精美的山水石雕畫幅,尤以馬面坡屋架的鏤空雙面雕為精湛。正廳面闊3間,明間較大。屋架抬梁式結構,硬山頂,廳楣裝金漆畫,梁枋兩端飾以形象各異的龍、鳳、獅等祥瑞動物;梁柱間諸穿插構件間,有造型生動、內容豐富的戲劇木雕銅雀臺、張羽煮海、水淹金山寺等為內容的雕刻,惟妙惟肖,極為雅致。屋脊飾嵌瓷彩畫。刻工精致,山水、人物、;花鳥、蟲魚,千姿百態,具有很高的工藝水平和藝術欣賞價值,整座建筑物充分運用了潮州木雕特有的黑漆裝金、五彩裝金、本色素雕等三種手法,使建筑物“輕重有別”,層次……[詳細]

278、平頂山遺址

平頂山遺址在南朗鎮平頂村平頂山的東南坡上,緊靠中珠公路。1986年7月,中山市博物館在進行野外調查時,發現該處有遺物暴露,便進行了清理工作。發掘面積約150平方米,已清理約30平方米。分兩個文化層,第一層出土隋代遺物;第二層出土漢代遺物。漢代遺物有鐵器、陶器兩類。鐵器有鐵刀、鐵斧、鐵鍤、鐵釜。陶器有泥質橙黃陶,拍印小方格紋,肩部飾弦紋陶罐,肩腹部飾刻劃凹弦紋、三角紋和菱格紋、直腹平底陶提筩,陶盂等。還出土算珠形陶紡輪和橢圓形兩面有十字凹槽陶網墜。出土隋代遺物有青釉高足盤,盤內底印柏樹紋和團花紋;青釉碗,碗內底部刻劃弦紋和朵花紋。陶提筩,高22厘米,口徑11.5厘米。泥質灰陶,胎質硬。直口,矮領,斜肩,直腹,平底。上腹附一對橋形耳,肩、腹部飾刻劃凹弦紋、三角紋和菱格紋。陶紡輪、網墜,有三類:一……[詳細]

279、寨山彭家祠

寨山彭家祠建于清代中葉。據稱300多年前,一位彭姓鹽商遷居到此并扎根繁衍。其子孫后代為防御土匪滋擾,歷經20多年艱辛夯土壘筑,建起該古堡;300年后的今天,彭家祠雖然已成為當地知名景區英西峰林走廊的核心景點之一,但所幸仍保留著初始時期的建筑風貌,以及謎一樣的傳說典故,風采依舊,氣勢逼人。1995年被列為“英德市文物保護單位”。該建筑坐南向北。彭家祠建于螺山上,山高約33米,房舍從山腳起建至山頂,共分三層,通往頂層只有北面一條平均寬1.50米,用石灰石打制成條鋪至的石階路,其余三面均是懸崖峭壁。首層建有房屋5棟,二層為書堂。硬山頂配火鍋耳風火墻,青磚砌筑。頂層為彭公可學祠,硬山頂配火鍋耳風火墻,有房舍5棟。彭家祠布局巧妙,造工精巧,從山腳到山頂只有一條石階路可上,而且每層均只有一個小門可通往上……[詳細]

280、陳濟棠從化故居

陳濟棠別墅,位于溫泉鎮河東荔園路50號。從化溫泉不但山水綺麗,風景優美,而且神話傳說、古跡繁多,素有“神仙洞府”之稱,是著名的風景區,流溪河由北至南蜿蜒其間,河兩岸山清谷翠,高山天湖銀波蕩漾。各具特色的三級瀑布雄偉壯觀,自然美景絢麗多姿。加上有祛病健身的天然溫泉水,令中外賓客絡繹不絕,陳濟棠早已心馳神往。傳說、古跡繁多,素有“神仙洞府”之稱,是著名的風景區,流溪河由北至南蜿蜒其間,河兩岸山清谷翠,高山天湖銀波蕩漾。各具特色的三級瀑布雄偉壯觀,自然美景絢麗多姿。加上有祛病健身的天然溫泉水,令中外賓客絡繹不絕,陳濟棠早已心馳神往。1936年,正值從化溫泉大規模開發,陳濟棠選址荔林叢中的青龍頭山,在山麓處建造了一座鋼筋混凝土結構、中西結合的古典風格園林式建筑。別墅坐東北向西南,鋼筋混凝土結構,整體……[詳細]