江西省文物古跡介紹

贛州市 吉安市 上饒市 宜春市 九江市 南昌市 撫州市 萍鄉市 景德鎮市 鷹潭市 新余市 江西省文物古跡 江西省紅色旅游 江西省名人故居 江西省博物館 江西省十大祠堂 江西省十大古村 5A級景區 4A景區 江西省十大景點 江西省十大免費景點 全部 江西省特產 江西省美食 江西省地名網 江西省名人 [移動版]

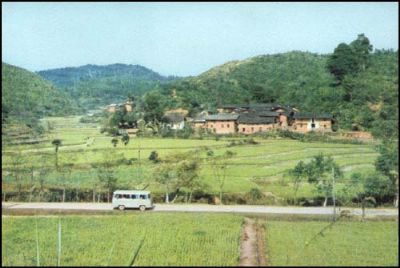

541、紅四軍大柏地戰斗舊址

紅四軍大柏地戰斗舊址位于江西省瑞金市市區象湖鎮北30公里大柏地、杏坑村一帶,是瑞金通往寧都必經之地,四面環山,地形險要。1929年1月14日毛澤東、-和陳毅率紅四軍主力3600余人從井岡山轉戰贛南閩西,2月10日到達瑞金大柏地,利用有利地形,親自部署指揮紅四軍在此伏擊并消滅了尾追之敵劉士毅部,俘虜敵團長蕭致平,殲敵800余人,繳槍800余支,為紅四軍進軍贛南、閩西后首次大捷。前村(原名杏坑村)劉爾津的一幢有百余年歷史的民房墻壁上,至今還留下清晰可見的彈洞。全國重點文物保護單位。1929年1月14日,中國工農紅軍第4軍主力在軍長-、-表毛澤東率領下離開井岡山向贛南挺進,2月9日轉戰至江西省瑞金縣以北的大柏地、隘前地區。此時,尾追紅軍之-軍第15旅兩個團由旅長劉士毅率領,也自澄江進到瑞金。0紅4……[詳細]

542、大蓮山福壽寺

位于江西省銅鼓縣三都鎮三都村,距縣城14公里。大蓮山福壽寺坐落在三都鎮東北角的大蓮山之顛,四周峰巒疊嶂,像九品蓮花,福壽寺就修建在“蓮花”之上。距三都集鎮3公里,始建于唐天寶年間,至今一千二百余年。據臺灣明代版《義寧州志》記載:唐大歷四年(公元769年),開道場于鐘陵開元寺(今南昌佑武民寺)號選佛場,道一嘗至分寧武鄉之龍崖,棲禪四載,今號馬祖崖,過修水口,飛葦而度,今稱馬祖湖。這一史實證明馬祖道一在766—779年開道場于開元寺期間,于769-773年間,曾經到分寧武鄉二十三都的龍崖,今銅鼓三都大蓮山龍泉埂的龍崖,“山形蜿蜒,似龍頭鱗角,須髭俱,其勢若張口”,今稱馬祖崖,在此修禪四年,另從遺存的塔林碑銘記載,馬祖曾一度成為福壽寺的方丈,被后來徒子徒孫敬稱為十七世恩師。由于戰爭和溫疫等原因,福……[詳細]

543、介崗八大山人出家地建筑遺址

“介崗八大山人出家地遺址”位于江西省南昌市南昌縣黃馬鄉涂洪村界崗自然村北側約300米處。分為“鶴林寺遺址”和“燈社遺址”兩部分。“燈社遺址”在“鶴林寺遺址”東北方向約200米處,面積約1800平方米。該遺址現已辟為旱地,種植了約500棵梨樹。地下隱約可見殘磚碎瓦。“鶴林寺遺址”地處豺狗山、和尚山和鹿牯嶺三座小山之間。“鶴林寺遺址”南側存有山門殘墻一堵。殘墻具明代晚期風格,通高3.7米,殘寬6.19米,厚0.32米。墻中開門洞一個,用紅砂巖條石作門框;上部為半圓形,紅砂巖筑成拱狀,門洞寬1.32米,高2.28米。殘墻用青磚眠砌,一丁一順,中空部分用泥土添塞,可起到冬暖夏涼的保溫效果。殘墻上部用三層青磚疊澀出檐形成墻頭,上覆灰土瓦。墻磚和紅砂巖均打磨精細。明代殘墻后面約20米左右的東面,尚存清代……[詳細]

544、南塔

站在永新縣東華嶺山頂向北眺望,只見禾水河蜿蜒蛇行,楊柳岸邊,一座巍峨聳立的茅塔映人眼簾,歲月的風雨吹打磨損不了它的雄姿。這座位于城南中學校園內的茅塔,就是江西現存最早的宋塔——南塔。南塔屬密檐式青磚寶塔,始建于北宋至道元年(995),距今已有近千年的歷史。塔高16.5米,9級,每級的西南面均有弓形門狀。級與級之間疊有腰檐,塔內第二級以下為空心,以上為實心。第一級的西面開有一門,高2米,寬1.3米,其他三面各設一假門。第二至第三級兩面設一壁龕,龕內原放置佛像。第九級為圓筒形,上置鐵剎,鐵剎底部有一覆缽,缽上置有一個蓮花座,座上為一圓筒形鐵柱,有三重相輪。鐵剎和相輪上鑄有栩栩如生的金剛佛像和繪制精美的花紋圖案。在佛像和圖案中間空端處及相輪的外部,均鑄有浮雕及技藝精湛的銘文。銘文共686字,分成4……[詳細]

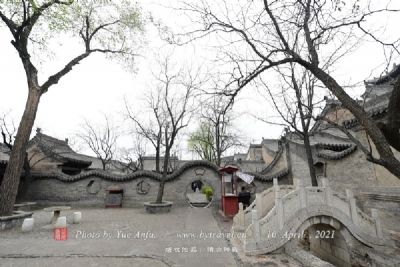

545、“雙龍出水”古建筑群民宅

“雙龍出水”古建筑群民宅“雙龍出水”古建筑群民宅,坐落在上池自然村南,磚、木、石結構,由清乾隆年間金溪滸灣書鋪街印刷出版業“二儀堂”創始人王接云所始建。王接云,名國康,諱文康,號南浦,清太學生誥贈奉直大夫,王接云是個真正的儒商,在江西省金溪縣滸灣鎮開創了全國聞名的印刷出版行“二儀堂”,并在吉安、樟樹、南昌等地開設有大書店。他在從事經商,教育事業的同時,更注重教育子孫從文習武,在上池老宅后構建“二龍出水”雙宅,并同時在“二龍出水”宅后構建了一幢書院,以供子孫讀書習武之所。雙龍出水”建筑群以“雙龍出水”緊密相連、結構相同的雙宅為主體建筑。“雙龍出水”坐北朝南,進深16米,寬22米,兩大門前封有4米高的照墻,每幢均設上、下二廳一天井,兩屋中間設券門相通,連同前庭院,西庭院和東走廊,共占地約600平……[詳細]

546、鎮窯

鎮窯 蛋型瓷窯。明末清初景德鎮首創,全稱景德鎮窯,簡稱鎮窯。因歷史上景德鎮燒窯主要燃料是松木,故又稱柴窯。 清末景德鎮有一百多座鎮窯,現存一座鎮窯始建于清乾隆初年。窯爐長十八米,體積近三百立方米,窯場占地約八百平方米。該清代古鎮窯的型制體量、結構比例、砌筑材料和手工技法,代表了中國傳統制瓷窯爐營造技藝的最高水平。鎮窯里不同窯位溫度不一樣,可以同時燒造出高低溫幾十種不同類型的瓷器。曾為清朝皇族和民間燒制出多批精美陶瓷。 二十世紀九十年代中期,因傳統坯源不足,該鎮窯窯爐縮小三分之一,最終因比例失調,幾次點火燒瓷均以失敗告終。一九九五最后一次燒窯,十幾年來再沒有正常燒煉,窯體出現裂縫,窯房受到白蟻侵蝕。為在生產中有效保護古代鎮窯及傳統手工技藝,讓鎮窯營造技藝和燒成技藝傳承下去。二零零九年十月十九日……[詳細]

547、大石門摩崖石刻

大石門摩崖石刻位于雙溪鄉大石門村門前自然村公路旁,其南靠上猶至雙溪以公路,北臨雙溪河,高于河床1.5米。文字面約一平方米大小,刻有十四句四字詩一首,文字從上至下、從右至左,石邊石壁較窄,字略顯小,有一指大,左邊字形漸大,有的達三指寬。字體屬正楷,工整絹秀;雕法為陰刻,剛健、有力度。文字內容是:青山翠色,磊落蔥蘢;石瀨淺淺,飛龍翩翩;壁立中柱,波濤洶洶;形曰靈龜,羲文是宗;顯千萬世,申錫天窮;蔚起人文,有虞歌風;猗與勝地,於焉托蹤。建興二年虞去虎書。以上字面分析,這是一首贊美山河、抒發文人情感的詩篇,可能出自當時不得志文人士大夫之手。作者鑒于當時國事混亂、戰爭頻繁,文人難以施展才華,流露發泄心頭不滿;面對眼前秀麗山川,他希望有文人出來描繪,寫出好的文章傳于后世,也希望有一個重視文人、文化興旺的……[詳細]

548、萬安七古塔

自唐代后,萬安縣建塔甚多,古塔林立,競相爭輝,至今保存完好的還有10余座,其中著名的七座是唐代棉津舍利塔、宋代桂江飛來塔、元代寶山文風塔、明代潞田小姐塔、明代高陂觀音塔、明代百嘉崇文塔、清代縣城文明塔。這些古塔風格各異,造型優美,為當地的古建筑增添了璀璨的一筆,圍繞著古塔的種種富有傳奇色彩的故事,更為這些古塔蒙上了一層神秘的面紗。唐代:棉津舍利塔萬安縣棉津鄉與遂川縣碧洲鄉山山相連,其中一山名天龍山。天龍山谷深山高,林木蔥蘢,溪瀑縱橫,風光秀麗,自古就為佛教圣地。唐代時期,山中建天龍寺,在江南頗有名氣,后在明清戰亂中漸衰。兩座舍利塔就坐落在天龍山舊寺廟的遺址上。宋代:桂江飛來塔飛來塔坐落在桂江鄉白沂村頭的平地上,北依五空(注:待考)族祠,南靠民居,西瀕遂川江。全塔為青磚、泥沙壘砌而成,無基座,……[詳細]

549、孚龍廟遺址

孚龍廟遺址 孚龍廟遺址座落在龍泉山腳下,四周花繁葉茂,幽雅僻靜,現僅存旗桿石和殘垣碎瓦。關于孚龍廟的由來,當地有個非常優美的民間故事。相傳古時候,東源連年大旱,禾焦草枯,餓死不少百姓,許多人不得不遠離家鄉,四處逃荒。百姓哀哀的哭聲,驚動了四海龍王,龍王動了惻隱之心,便向玉帝陳情,奏請玉帝準許給東源施雨,但遭到了玉帝的斷然拒絕。無奈之下,龍王只能偷偷派出—些蝦兵蟹將在東源四處鑿泉眼,一夜之間,東源到處泉水流淌,匯成一處,并且形成了一個滿而不溢的湖泊,這就龍泉湖。自此東源萬物復蘇,物阜民豐,逃難的百姓也紛紛返回家園安居樂業。為了紀念龍王的恩德,百姓在龍泉山建起了孚龍廟,終年供奉,并把湖泊取名為龍泉湖,山取名為龍泉山。 萬年桂和紅軍楓 由黃龍坑至楊家塢兩旁,樹木林立,古木參天,品種繁多,以闊葉……[詳細]

550、萬安觀瀾門城墻

據專家考證,在我省,州府一級的古城墻,保存完好的只有贛州城。而作為縣一級的古城墻,能完好地保存千米以上,并且保存兩個以上城門的,只有萬安縣了。始建于宋代的萬安古城墻全長1000余米,墻體厚實,城門古樸,瀕臨贛江,為省級文物保護單位。9月6日,記者漫步萬安古城墻,感受其千古不變的雄姿,探尋其神秘厚重的歷史——從土城墻到磚城墻歷時400多年萬安縣政協副主席、《萬安縣文史資料》主編、江西省歷史學會會員耿艷鵬告訴記者,萬安古城墻的歷史悠久基于萬安縣城的歷史悠久。據史料記載,早在南唐保大元年(943),地處贛江中游十八灘頭的萬安縣,因“路當沖要,溯上則喉控交廣,順下則領帶江湖,水陸之險阻,漕運之會通”而設立萬安鎮。北宋熙寧四年(1071),新置萬安縣。7年后的宋元豐元年戊午(1078),知縣朱俊民開始……[詳細]