城固縣文物古跡介紹

1、張騫紀念館(張騫墓) AAA

張騫紀念館位于距縣城3公里處的博望鎮饒家營村,國家AA級旅游景區,是依托漢博望侯張騫之墓而建的人文景觀。館內林木蔭翳,花草繁茂,隨處可憩可游,有張騫遺冢、漢代石虎、雙面石碑、仿漢闕樓、仿古大殿等景觀。張騫墓是全國重點文物保護單位,墓冢座北朝南,南北長35.6米,東西寬20米,高5米,呈覆斗形,四周古柏參天,竹影婆娑。2007年被列入“絲綢之路”跨國聯合申報世界文化遺產預備名錄。張騫,西漢時期著名的外交家、探險家,“絲綢之路”的開拓者,其故里在漢中城固縣城南2公里處漢江之濱的博望村。墓地在縣城西2.3公里處饒家營村,現為張騫紀念館,屬陜西省人民01956年公布的首批省級重點文物保護單位。張騫墓座北朝南,南北長35.6米,東西寬20米,高5米,成覆斗形。四周古柏參天,竹影婆娑。墓前一對漢代石虎雕……[詳細]

2、楊填堰

楊填堰位于城固縣城北7.5公里處的寶山鎮丁家村。2008年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。楊填堰相傳為西漢時蕭何、曹參、張良首開,以發展農業供給漢軍糧草。三國時,諸葛亮北伐,蕭何、曹參開,以漢中為大本營,教兵習武,勸士農桑,“踵跡增筑”楊填堰,擴大生產,保障軍隊供給,南宋時,西北抗金名將楊從儀高齡退役城固縣水北村時,號召當地人民群眾大力修渠,民賴其利,人民親切地稱此堰為楊填堰,因此在南宋前人們稱此堰為張良渠。據《漢中府志》載:“楊填堰,在城固縣北十五里,截湑水河中流,壘石為堰。相傳亦酂侯蕭何,平陽侯曹參所創。至宋,知洋州開國侯楊從儀大力修浚,民賴其利”;清《城固縣志》載:“楊填堰,北十五里,出湑水河。宋開國侯楊從儀于河內填成此堰,故名”。楊填堰東經城固的丁家村、留村、寶山至洋縣……[詳細]

3、小河口會議舊址

紅四方面軍小河口會議會址位于陜西省漢中市城固縣小河鎮小河街戚家大院,占地面積725平方米,建筑面積678平方米,展陳面積678平方米。共分序廳、小河口會議展廳、升仙口戰斗展廳、軍民情深展廳及城固地方武裝展廳5個展廳,生動再現了紅四方面軍從建立鄂豫皖根據地到第四次反“圍剿”失敗后轉戰入陜、召開小河口會議、激戰升仙口以及城固地下黨組織在紅四方面軍的領導和支援下建立游擊隊英勇斗爭的歷史。現有館藏史料、布展照片477張;紅軍戰士和游擊隊用過的刀槍、梭鏢、馬燈、蘇區布幣等珍貴物件90件。20世紀30年代初,紅四方面軍第四次反“圍剿”失利,一路西征,進抵漢中市城固縣小河口鎮,在此召開了小河口會議,會上,曾中生、曠繼勛、余篤三等同志批評了張國燾的家長制作風,加強了集體領導,堅持了民主集中制。宣布成立前敵委……[詳細]

4、城固城隍廟

城固城隍廟,位于城固縣博望鎮解放街中段。2008年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。城固城隍廟始建于明洪武六年(1373年),后遭兵毀,重建于隆慶六年(1572年),清、民國時期都進行過多次維修。城固城隍廟原占地面積約一萬平方米,解放后城隍廟的部分建筑分別被城固師范學校、東方紅村、解放街居委會占用。現存的文物有:大殿、重修城隍廟碑、硯臺等。大殿:土木梁架結構,坐北向南,面闊三間,進深三間,屬九脊歇山式,屋面飾琉璃筒瓦,加勾頭滴水,鴟吻已毀。臺基較高,前后有廊,8根明柱均外露。脊上塑飛禽走獸,威嚴壯觀。其通長14.4米,寬12.4米,高9.2米。重修城隍廟記碑:質地為漢白玉,圓頭方身,通高250厘米,寬85厘米,厚40厘米,系大明隆慶歲次壬申中秋,舉人歴官奉直大夫邑人廉汝為撰。硯臺……[詳細]

5、楊從儀墓

楊從儀墓宋楊從儀(1092~1169),字子和,陜西鳳翔人,生于北宋元佑七年,中年,金人侵宋。徵、欽二帝被擄,國難深重。他毅然應募參軍,投到西北戰場抗金將領吳介、吳璘兄弟部下。戰斗中,他勇猛頑強、屢立戰功,逐步由士兵升為和州防御使,賜爵安康郡開國侯。宋孝宗乾道二年(1166),75歲高齡的楊從儀退休。因故鄉淪陷,不能回家,便居住在城固縣水北村(今丁家村),78歲病逝就地安葬。楊從儀墓座北向南,封土呈圓形,底部直徑8米,上部直徑5.4米,高4.5米。墓前有碑二通,其中一通,為“宋故和州防御史提舉臺州崇道觀安康郡開國侯,食邑一千七百戶,食實封一百戶楊公墓志銘”:其高228厘米,寬108厘米,厚20厘米,41行,行120字,共4千多字。為南宋乾道五年(1169)立,詳細記敘了楊從儀的生平事跡,是研……[詳細]

西北聯大工學院舊址位于陜西省城固縣西南約11公里處的董家營鎮古路壩村,2003年9月被陜西省人民政府公布為第四批陜西省文物保護單位。1937年7月7日蘆溝橋事變爆發,日本帝國主義發動了大規模地侵華戰爭。北平大學、北洋工學院等在李書田、李蒸等教授的帶領下,于同年9月遷校西安,成立了“國立西安臨時大學”。不久,又遷至漢中,成立了“國立西北聯合大學”。1938年8月由北洋工學院、北平大學工學院、東北大學工學院、私立焦作工學院四所工學院組成的西北聯大工學院利用教堂的部分房子辦學。古路壩天主教堂始建于1888年,由荷蘭人設計,采用中西結合建筑藝術建造,布局合理、規模宏大、工藝精湛,有哥特式的教堂、修女院、拉丁學院、老人院、育嬰院等共計505間房子。1946年西北工學院遷址西安,校址空閑。解放后這些房子……[詳細]

7、五門堰

五門堰,位于城固縣城北15公里桔園鎮東偶,居湑水河西岸,因渠首并列五洞進水,故稱五門堰。“五門堰創于西漢居攝二年(公元七年)”,有著兩千多年的歷史,至今保存完好,仍發揮效益。1984年成立五門堰文物管理所,1992年被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位,2006年5月被國務院公布為全國重點文物保護單位。五門堰工程規模宏大,建筑雄偉,攔河壩長374米,壩高1.2米,壩頂平臺寬2.5米,壩坡寬15米。渠首五洞下500米處,設有進水龍門2孔,退水龍門4孔,可控制水量,設計科學合理,頗有四川都江堰建筑之風。干渠長8.9公里,引水量2.5立方米/秒,現灌溉農田7300余畝。五門堰初創十分簡陋。據《五門堰碑記》載:漢至北宋,由于斗山石咀所阻,水未到下壩,僅灌上游農田數百畝。到南宋紹興年間(公元113……[詳細]

8、蕭何墓

蕭何墓位于城固縣城東北一公里的博望鎮謝家井辦事處杜家漕村。蕭何(?—前193年),沛人(今江蘇省豐縣),公元前206年隨劉邦駐漢中,漢王朝建立后被拜為相國,封酂侯,謚文終侯,葬于咸陽五陵塬。傳說蕭何當年隨劉邦來漢,在城固練兵、興修水利,惠澤當地群眾,后人為了祭奠他,修建蕭何墓和蕭何祠祭拜。城固蕭何墓為衣冠墓,墓座西向東,墓冢呈橢圓形,長15米,寬10米,高5米。墓前有石碑三通。正中一通上刻隸書“漢丞相酂侯蕭公墓”,系清乾隆四十一年(1776)陜西巡撫畢沅所書,碑高1.87米,寬0.9米,厚0.15米。右側一通上刻楷書:“漢相國蕭公諱何神墓”,系乾隆十一年(1746)城固知縣藏應桐重立,碑高1米,寬0.7米,厚0.22米。左側一通大清道光二十五年(1845年)石碑,上刻楷書:“創修酂侯陵園碑記……[詳細]

9、朝陽洞石窟寺

朝陽洞石窟寺位于城固縣盤龍鄉團結村西北8.5公里的一個沙石質陡崖上,座南朝北,單窟,始鑿于嘉慶十二年(1807)。石窟面闊15米,高8米,進深20米。石窟內建寺廟一座,面闊三間通寬11.4米,正殿面闊4.4米,高4米,上面架木板為頂;兩邊的偏殿各面闊3.5米。共有神像30尊。正殿有神像12尊,正中為一佛二菩薩,原頭部均被盜走,現在村民在上面重新安方新佛頭,通高為2.2米,寬1米,蓮臺高0.26米,底座高0.80米,厚0.40米。其余造像均高0.5-1米。造像均施彩繪。正殿兩邊墻壁上繪有十八羅漢壁畫,壁畫有剝落現象。西偏殿后墻是土墻;東偏殿以巨石為后墻上有云狀浮雕,彩繪。有清代至民國碑石6通,圓首方碑,都記載創修、重修朝陽洞等事宜。正殿前有石獅子2個,彩繪,高0.90米身長0.77米。石窟東側……[詳細]

10、洞陽宮

洞陽宮位于城固縣城西北約40公里的老莊鎮紅花村。2008年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。洞陽宮始建時間,據《水經注》載:“漢水又左會文水,文水即門水也,出胡城(位于今城固縣城西約十公里的柳林鎮古城村)北山石穴中。長老云:杜陽有仙人宮,石穴宮之前門,故號其川為門川,水為門水”。清《城固縣志》載:“門水即今文川河,杜陽仙人宮即洞陽宮”。據此記載,可見洞陽宮始建時間是在1500多年的魏以前,可以說這是陜南有史可稽最早的道觀。明朝初年,著名的云游道士張三豐,游至洞陽宮后,被這里的山光水色、廟宇殿堂、鐘鼓之韻所陶醉,于是在這里修行多年。從此后,使洞陽宮聲名大振。張三豐住洞陽宮,明英宗天順三年封為“通微顯化真人”,張三豐重建洞陽宮,明神宗萬歷十四年再次培修。清乾隆年間陳本秀修復洞陽宮,并……[詳細]

11、江灣遺址

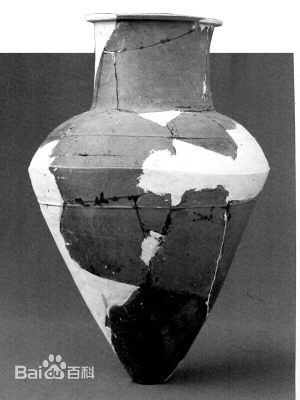

江灣遺址,新石器時代,位于城固縣城西三公里的博望鎮三里橋辦事處江灣村。1981年被城固縣人民政府公布為城固縣文物保護單位。江灣遺址是1976年農民耕種時發現。1979年——1981年,城固縣文化館文物組與陜西省考古研究所共同對該遺址進行了調查,其結果發現遺址東西長200米,南北長約150米,文化層厚約0.5米,并征集石器10件,其中石斧6件,石錛5件,圓塊形石器一件及夾沙陶片等。這批石器器形較小,磨制精致,最小的長約8厘米,最長的不過13厘米。石斧剖面呈扁圓形,其中一件是利用棒形的天然河卵石制成,刃部經過磨制,其他部分仍保留河卵石的原始胎面。石錛皆小型,磨光、斜刃。陶片從口沿辨認呈灰色或灰黑色,外部口沿有一周寬3——4厘米的紅色寬帶,其下部與器內顏色相同,類似于仰韶文化后崗類型的紅頂碗。后崗……[詳細]

12、城固鐘樓

城固鐘樓位于城固縣博望鎮鐘樓街,原城固縣城東、西、南、北大街的交匯中心。2008年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。城固鐘樓通高20米,為磚木結構,由臺座與樓構成,內有陡梯可通頂層。臺座為磚砌,其平面為方形,邊長7.5米,高6米,下有“十”字券洞,可穿行。樓為三滴重檐亭閣式建筑。樓為木結構,平面方形。底層每面三間四柱,通面闊氣5.5米;二層平面亦為方形,每面僅一間,四周繞回廊,通面闊4.2米;三層平面為六邊形,每邊長1.45米。屋頂為六角,攢尖盔頂,寶頂為鐵鑄寶珠。各層均施腰檐,老角梁下原有風鈴。一、二層外檐斗共作五踩雙翹,單拱計心造,當心間平身科出斜共做如意斗拱。三層外檐科拱作三踩單翹。外檐斗拱布置疏朗,升拱做法正規。底部無幽,出翹卷殺弧度較長。平板枋和欄額斷面窄扁。據清代《城……[詳細]

13、蓮花遺址

蓮花遺址,新石器時代,位于城固縣城東1.5公里的博望鎮蓮花辦事處廉家莊村與蓮花池村一帶。1981年被城固縣人民政府公布為城固縣文物保護單位。該遺址是一九七三年底縣文物部門在全縣普查文物時發現,經縣文物工作者調查,該遺址高出周圍地面0.1——1米,其東西長約900米,南北長約600米。一九七六年十一月,地、縣文物部門聯合進行了試掘,共開探方2個,面積41平方米,出土的有石斧、石鋤、石鑿、石球、陶紡輪、蚌殼、魚骨、獸骨及大量夾沙泥質紅陶片和少量泥質灰黑陶片。從陶片上能辨認出器形的有:缽、盆、壺、甕、缸、尖底瓶等。遺址發現兩個圓鍋狀灰坑。從出土的大量草拌泥紅燒土塊中發現有類似蘆葦編的籬笆和木樁痕跡。據此斷定,蓮花遺址當屬新石器時代仰韶文化村落遺址。但遺物中的石鋤和外紅內黑的陶片,在黃河流域的仰韶文……[詳細]

14、古胡城遺址

古胡城遺址位于城固縣城西約十一公里的柳林鎮古城村東北隅原上。1981年被城固縣人民政府公布為城固縣文物保護單位。古城,原名“古胡城”或曰“胡城”。《輿地紀勝》、《陜西通志》、《漢中府志》、清《城固縣志》俱載:古胡城在城固縣西三十里,張騫使西域與胡妻,堂邑父俱還漢中,筑城而居。據《水經注》載:“義熙十五年古城銅鐘十二枚……”。銅鐘,即古代的“編鐘”,意指張騫當年據此用作練習胡樂的遺物。《城固縣志續修工作方案》載薛君伯安云:“胡城可以發掘,或能尋得古碑碣”。古城系土筑成,原有城門。一九七零年修筑陽安鐵路時在此取土,城墻大部分被毀,現只留下東北角一小部分,其長約80米,寬約12米,高約5米。當時在古城取土和近年農民在城墻附近種田時,還出土過漢代的磚瓦陶片及漢代的墓葬,從而證明古城的修筑時間較早。……[詳細]

15、紀信墓祠

紀信墓位于城固縣柳林村4組,鎮政府院后約60米處。紀信(?-公元前204年)秦末人,楚漢戰爭中為漢將。滎陽突圍時,佯裝漢王出降,使劉邦逃生,遂被項羽燒死。劉邦稱王后,封紀信為城隍,當地群眾為了紀念他,在此修建紀信墓和城隍廟。柳林城隍廟當年規模宏大,在漢中地區頗有影響,解放后,城隍廟被毀。現存墓葬一座,封土為圓丘形,周長24.6米,高2.1米,封土前有一碑刻,為1995年12月城固縣柳林鎮政府立,正面書“漢紀將軍墓”,背面介紹紀信之生平。墓冢南約5米處建一祠堂,坐北朝南,磚木結構,歇山頂,抬粱式五架粱;面闊12米,柱中距3.7米,進深6.3米,廊寬0.8米;門額正中撰隸書“紀信祠”,祠堂內有紀信彩塑。紀信墓與紀信祠已成了當地人們從事宗教活動的主要場所。……[詳細]

16、國立西北工學院舊址

國立西北工學院舊址(古路壩天主教堂):位于縣城南12公里處的董家營鄉古路壩村,是省級重點文物保護單位。始建于清光緒十四年(1888年),是當時西北五省最大的天主教堂之一。教堂由荷蘭人設計,我國優秀工匠施工修建。整個建筑群設計獨特,構思巧妙,用料考究,建造工藝高超,具有很高的藝術和觀賞價值,現存有主教公館和修女院,全部保存完好。抗日戰爭爆發后,西方傳教士紛紛回國,國內大批高等院校遷入漢中,因古路壩天主教堂空閑,原北洋工學院、北平大學工學院、東北大學工學院、私立焦作工學院合并組成國立西北聯大工學院,共設8個學系,院址設古路壩天主教堂,辦學達八年之久,培養本科生13000多人,新中國成立后成為兩院院士的有25人,為國家培養了大批急需人才。瑯瑯的讀書聲替代了往日的誦經聲,這里成了喚醒民眾、啟迪智慧、……[詳細]

17、許家廟遺址

許家廟遺址位于城固縣桔園鎮許家廟村、湑水河西岸的一二級臺地上,分布面積約6平方公里,遺址東邊沿湑水河有人工筑起的夯土墻,長約5公里,殘高0.5--2.8米,夯層0.15-0.20米,夯窩規格及城墻寬度不詳。包含物有加沙陶、灰陶、紅陶、繩紋陶、礫石等,器形有罐、盆、翁、磚、瓦等。城墻以西的范圍內,地面分布大量的加沙紅陶、加沙灰陶、紅陶、灰陶;細繩紋、粗繩紋陶;磚、瓦片等。同時,遺址內分布著大小不等的土臺,從斷層上可以看到底部為河卵石,上面為文化層,厚度0.1---1.2米,有些斷層可以看到石灰層,部分疑是人工夯筑而成。該遺址從地面分布的陶片來看,年代跨度較長,仰韶時期、戰國秦漢、唐宋。此遺址保存完好,跨度時代長,對研究城固的歷史有重要的價值。……[詳細]

18、城固寶山遺址

時代:新石器時代、商寶山遺址位于城固縣東北約4公里的寶山鎮寶山村后的一個山包頂上,1990年發現。遺址遍布整個山頂,面積約5萬平方米,時代從新石器時期開始,跨越夏、商、周及漢代,每個時期的遺存都有,但以商代遺存最為豐富的遺址。2003年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。經國家文物局批準,分別于1998年——1999年、2001年——2002年對寶山遺址進行了2次研究性發掘,遺址以殷商文化遺存為主,發現一批燒烤坑,部分房屋和少數墓葬等遺址,同時出土了大量陶片和部分殷商青銅器、骨器。1998年——1999年發掘報告——《城固寶山》已經出版公布。寶山遺址位于漢江支流湑水河東岸二級階地上,是目前長江、漢江流域發現的遺存最豐富的殷商遺址之一。其中燒烤坑為全國僅見,地方特征鮮明,大量出土的陶……[詳細]

19、樊噲墓

樊噲墓位于城固縣北十里五郎廟鄉黃家村。2008年9月被陜西省人民政府公布為陜西省文物保護單位。樊噲墓又名樊噲臺,是在平地用土壘起,圓形平頂,高20米,占地面積十畝零六分。墓前正中豎碑一通,上刻隸書“漢舞陽侯樊將軍墓”,系清乾隆四十一年(1776年)陜西巡撫畢沅所書。墓周圍有大小柏樹28棵,古藥樹(黃蓮木)7棵,其中墓前一棵盤根錯節,遮天蔽日,高約30米,直徑0.6米,約在300年以上,十分壯觀。據《水經注》載:“湑水經樊噲臺南,臺高五六丈,上容百許人”《輿地紀勝》載:樊噲臺在城固縣北五里,上容百余人。《舊經》云:“樊噲所筑也”。清《城固縣志》卷二陵墓有“舞陽侯樊噲墓西北十里黃家村”。清《陜西通志》卷七十三古跡“樊噲臺在城固縣北十三里,上容百余人”。……[詳細]