安徽省文物古跡介紹

黃山市 安慶市 宣城市 六安市 合肥市 池州市 滁州市 亳州市 馬鞍山市 阜陽市 淮南市 蕪湖市 銅陵市 蚌埠市 宿州市 淮北市 安徽省文物古跡 安徽省紅色旅游 安徽省名人故居 安徽省博物館 安徽省十大祠堂 安徽省十大古村 5A級景區 4A景區 安徽省十大景點 安徽省十大免費景點 全部 安徽省特產 安徽省美食 安徽省地名網 安徽省名人 [移動版]

241、古壽州窯遺址

古壽州窯遺址主要分布在淮南市大通區上窯鎮內,包括管嘴汶、高窯、醫院住院部、松樹林、車小灣五個保護區。中心窯址面積約3萬平方米,總面積約16萬平方公里。1981年公布為省重點文物保護單位,2001年公布為全國重點文物保護單位。壽州窯,創燒于南朝陳,停燒于唐末,前后燒造約400余年。器型主要有壺罐、碗、枕、注子、盂、玩具及建筑材料等。壽州窯是唐代七大瓷窯之一。壽州窯早期產品有罐、四系瓶、豆、盞等,多著淡青灰色釉、青釉,胎質較細。吸水率低,釉色青中帶綠,系用還原焰燒成,釉層薄而透明,腹下部及底足不施釉。盛期產品有碗、盤、杯、缽、注子、枕、玩具等。釉色以氧化焰燒成,有蠟黃、鱔魚黃、黃綠釉等。釉下施泥質胎衣,釉層呈玻璃狀。在馬家崗、余家溝發現唐代圓形窯爐,窯壁用磚砌或用窯棒砌成,直徑約3米,匣缽上下疊……[詳細]

242、古瑕城與趙集古城址

半個蒙城縣,五座戰國城,是蒙城之佳話。蒙城地處中原腹地,歷代兵家必爭。據專家考證,僅在渦河以北,半個蒙城縣的區域內,就有大大小小五座戰國乃至戰國前的古城遺址。分別是:漆園古城、殷墟北蒙、禮城、瑕城和趙集古城遺址。北蒙和禮城,千年古城墻至今依然屹立,綿延不斷,氣勢恢宏,漆園古城也因莊子而名滿天下,瑕城與趙集古城址則名不見經傳。縣城東北行二十公里左右,北淝河北岸,有一座古城,古稱瑕城,今名烏集(烏衣集)。古城垣大部被毀、小部分突出地面,規模已無法確切計算,大約在四平方公里左右。古城內外,時常出土戰國時的陶器殘片。《水經注》記:“北淝水又東,積而為坡,謂之瑕坡,城水又東南經瑕城南。”“楚師還及瑕,即此城也。”據《蒙城縣志》載:“楚將莊攻宋,回師瑕坡筑瑕城。”翻開《史記·楚世家》,即是楚莊王“二十……[詳細]

243、涇縣吳氏大宗祠

吳氏是皖南名門望族自北宋遷居以來,人文蔚起,堪稱涇縣第一家,茂林吳氏大宗祠始建于明代的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。現為省級文物保護單位。宗祠代表著家族祖先信仰的優秀文化形式,具有較大的影響力和歷史價值。宗祠主體五楹三進,建筑面積1131平方米,吳氏宗譜記載,明崇楨已卯年(1639)湖廣布政使吳尚默倡建。1941年新四軍撤離皖南時,在此祠召開告別大會,又為革命遺址。是現存宗祠當中,唯一稱“大宗祠”的,是茂林吳姓的祠堂。祠堂大門上的橫額“吳氏大宗祠”五字,為明邑庠生吳國掄所書,書法蒼古奇逸,如老樹枯藤,互為撐柱;天梯石棧,自相鉤連。大門兩邊還有一副鎦金字的楹聯,是明萬歷進士、涇縣知縣李邦華所撰,其聯文為“延陵世澤傳江左,涇里名家著水西”。吳氏大宗祠的整體布局,依中軸線建門廳、享堂……[詳細]

244、袁術古堆墓

袁術古堆墓,俗稱袁氏孤堆,東漢墓葬。占地2756平方米,高7.5米。墓腳下有多座小墳包,為省級重點文物保護單位。袁術,字公路,汝南汝陽人。仲家皇帝。人稱偽帝。漢司空袁逢之子,袁紹從弟。曾任漢河南尹、虎賁中郎將、前將軍。董卓進京專權,袁術攻擊南陽,自薦為南陽太守。后與兄長袁紹鬧矛盾,北結幽州公孫瓚,遭袁紹、曹操夾擊。袁術抵擋不住,率眾襲擊九江,自封揚州刺史。建安二年(197年)在壽春稱仲家皇帝,國號仲家,肆意搜刮民財,采選后宮,驕奢淫逸,把江淮一帶弄得殘破不堪。建安四年(199年)被曹操部下劉備所破,在投奔袁譚的途中病死。袁術出身豪門,家世顯赫。可以說,古往今來,像袁家這樣的望族簡直是鳳毛麟角。古龍筆下的小李飛刀李尋歡,人稱一門七進士,兩朝三探花,清代海寧查家也有一門七進士,叔侄兩翰林之說,清……[詳細]

245、古昭關遺址

古昭關遺址東有馬山、西有城山,整個山脈呈東西走向,形成一道天然屏障,兩峰對峙,地勢險要,易守難攻,自古以來都是兵家必爭之地。南宋紹興十一年(1141),宋名將張浚曾在此依山筑城,抗擊金兵,取得重大勝利。關隘原建于兩山谷口北坡,全系青石砌成。南口門頭石上刻“昭關”二字;北口刻“吳頭楚尾”四字。關洞拱形,徑深約七米,寬約三米,關拱最高點距地面約四米。關頂上建有“伍相祠”。據《含山縣志》記載,此祠建于明萬歷二十四年(1596),以后又重修多次。抗日戰爭前可見的伍相祠,是明三暗五磚瓦木石結構的房子,雕梁畫棟,飛檐張角。大殿中有一木龕,中間是伍子胥塑像,東廂的一尊是東皋公,西廂的一尊是皇甫納。四壁粉墻上游客所題詩詞、對聯。殿柱上有湖南湘潭人(姓名無從考)題寫的一幅木板楹聯:“父仇不共戴天,嘆英雄過關,……[詳細]

246、杜康燒酒遺址

杜康燒酒遺址位于口孜鎮東北方向2公里處,今杜康行政村杜家崗。傳說古時有個釀酒大師名喚杜康。他釀造的酒槳,色清勁大味酵,即使裝在瓶子里、缸子里,甕子里,插上塞子,加上蓋子,那濃郁的芳香,都可飄出一里之外。那些癮君子們一聞到撲鼻的酒香,連路都走不好了,撩得你非想喝個痛快。只須喝上三杯兩盞,便可解憂,添興,壯膽,渾身很舒坦。過去,到口孜鎮,如果不看劉伶墓不喝杜家崗釀的酒,猶如探龍頷而遺驪珠。劉伶墓易見,然而杜家崗釀的酒卻不易喝到。緣何如此,皆因杜家崗有一口仙塘,用此塘水釀的酒純正清香,素有口不干,頭不疼之說。這口塘一年四季沒有蚊蠅,夏天聽不到青蛙叫。這是口孜鎮人都知道的事實。曾經有人開始不相信,于是來到此地,觀察了一年,也沒有發現蚊蠅,夏天也沒聽到青蛙叫。為此,不信之人曾把青蛙放在這口塘里觀察,可……[詳細]

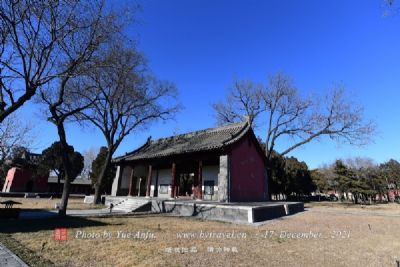

247、壽縣報恩寺

信步東禪寺,夕陽古塔尖。院深藏野竹,垣矮如遠山。端坐佛含笑,頌經僧不閑。一聲清磬動,明月送人還。這首《游東禪寺》詩中所指東禪寺,就是壽縣城內的報恩寺。這座千年古剎,隨著古城的開放,吸引來無數游客。報恩寺座落在城內東北偶,舊名崇教禪院,或名東禪寺,明洪武年間改為今年。據《壽州志》記載,此寺始建于唐忐觀年間(公元627—649),迄今已有一千三百多年的歷史。全寺總面積一萬四千七百多平方米,其規模之大,建筑之雄偉,在江淮大地上可謂首屈一指。走到東大寺巷盡頭,越過高大紅色的照壁,邁進山門,即到第一進大院,院內蒼松翠柏,郁郁蔥蔥。院正中是宋塔地宮,原為九級的北宋舍利磚塔,已倒塌。殘存的塔基危及游人安全,于1977年拆除時,發現塔基下的地宮,地宮有彩繪壁畫及金、銀棺等珍貴文物。再穿過二佛殿,便來到第二進……[詳細]

248、降福寺

在含山縣仙蹤鎮仙蹤河東岸江淮橋橋頭有座降福寺,又稱“將公廟”。其西岸曾有座三官廟(已毀),有詩詞曰:“兩岸鐘聲驚客夢,一灣淮水鎖仙蹤”。降福寺始建于唐永泰元年(公元765年),擴建于南宋隆興年間,元、明、清年代又有數次不同的修葺。廟內供奉的是唐將睢陽守張巡。據《歷陽名人大辭典》和《舊唐書•張巡傳》記載,安祿山叛亂時,唐睢陽守張巡誓死守城,每與賊敵,大呼誓師,皆烈血流齒牙皆碎,氣壯山河,視死如歸。安史之亂時與睢陽(今河南商丘)太守許遠在亂軍圍困之下,堅守孤城數月,城被攻破后,壯烈捐軀,隨之者有三十六壯士。張巡在敵我力量懸殊、外無救援、內無糧草的情況下,孤軍作戰,阻遏敵軍的攻勢,當時對鼓舞人民反對安史之亂的斗志,保全江淮及江西一帶,功績甚巨,其壯烈氣概歷史罕見。安史之亂以后,唐朝天下……[詳細]

249、萬澗古戲樓

天柱山西北面的龍潭鄉萬澗村,群山環繞,蒼松翠竹,溪流飛瀑,相映成趣,環境幽雅。該村楊氏宗祠內,有座古樸典雅的古戲樓,人們稱之為“萬澗古戲樓”。它好似鑲嵌在天柱山峰嶺幽谷間的璀燦明珠。古戲樓始建于清乾隆初年。道光十九年(公元1839年)、民國三年(公元1914年)兩次重修。今臺上除部分木雕及畫枋在0中被破壞外,整個戲臺尚好。是我縣唯一保存完好的古戲樓,現仍以常接待文藝團體演出。 戲樓系楊氏宗祠的一部分。楊氏宗祠為三廳兩廂,總面積為6千平方米。古戲樓位于前廳,離地面2. 8米。中為正臺,左右為副臺。正臺寬5.5米,臺深6米,空間高約為3米,臺口有雕花欄桿,面積33平方米。正臺側正中有兩扇雕花木門,木門兩側各有一圓形洞門,分別供出場和下場用。兩邊的副臺各40平方米,可供樂隊伴奏、演員化妝、更衣……[詳細]

250、敦履堂

敦履堂坐落在績溪縣上莊鎮上莊村中,距縣城39公里。應是上莊村僅有的一棟明代民居,因而具有較高的文物保護價值。它的存在,為世人研究上莊村的社會歷史狀況、明代徽派民居的建筑法式與特征等提供了珍貴的實物資料。1998年5月,敦履堂被安徽省政府公布為省級文物保護單位。敦履堂距今已有好幾百年了,看起來有些破舊,但梁柱結構還是好的,足以證實古人有著很高的建筑水平。這棟房子有280平方米,當年建造花去了兩年時間和一大筆錢,在上莊村的民居中要算高檔的了,沒有經濟實力是做不起來的。敦履堂房主祖上是經商世家,就像所有的績溪商人一樣,不僅有一股默默耕耘的牛勁,還善于積累,不斷擴大資本,再創商賈業績。懸掛在太師壁上方的“敦履堂”匾,就是這一傳統的見證。所謂敦履是祖上告誡子孫,經商做人要敦厚樸實,以誠相待,任何事情都……[詳細]

251、涇縣文昌閣

文昌閣位于涇縣桃花潭鎮(古稱水東、南陽鎮)境內,桃花潭東岸。整個水東的地形呈關公大刀形,沿河為刀口,而文昌閣就恰似大刀上的一朵紅櫻,閃亮奪目。 文昌閣為乾窿三十二年(公元1767年)水東翟氏共同籌資興建,“計費若千金”,“巍巍砥柱,八面森然”。據說,接清朝舊制,一族出二十位舉人之后方可建造文昌閣。而水東翟氏為皖南旺族,“十步之內,芳草萋萋”,清初翟氏共出二十三位舉人,被乾隆恩準建造文昌閣。閣基高一丈,閣高三層共計七丈三尺五寸;廣圍十四丈四尺。閣平面呈八角形,三層八角均系風鈴,最上層為鐵鈴,下面兩層為銅鈴,微風吹拂,鈴聲朗朗,十里可聞。三層屋面逐層加陡,八角翹向天空,翹角處瓦轉九十度鋪蓋,造型典雅,別其特色,為皖南地區所罕有。在水東翟氏看來,文昌閣的建造,“不僅所以壯觀瞻挹秀氣,且關……[詳細]

252、陳獨秀墓

陳獨秀安葬于安慶市北門外十里鄉葉家沖的一塊坡地上。墓坐北朝南,由墓冢、墓碑、墓臺、護欄、墓道構成。墓冢高4米,直徑7米,漢白玉貼面。墓碑通高2.4米,碑身高1.8米。墓臺兩層,正方形,通高2.4米,四周有漢白玉欄桿。墓南臺階與長30米、寬6米的墓道相連接。墓的兩側,各排列32株杉樹,喻示著陳獨秀走過的64個春秋;5棵龍柏松,則代表他曾經擔任過中國共產黨一大至五大的總書記或執行委員會委員長。從墓冢東北方向穿過一條林間小徑,約百米處有一簡易小院,占地1.2畝,院中二層主樓于1995年始辟為陳獨秀生平事跡陳列室。內設5個展廳,由10個標題版面構成,展覽使用照片資料153張、文獻資料6份、生活用具(家具)16件,其中國家一、二級珍貴歷史文物4件。2013年5月,國務院(國發[2013]13號)公布陳……[詳細]

253、楚幽王墓

楚幽王墓,墓址在壽縣城東南25公里處的朱家集(今屬長豐縣)附近,發掘前稱李三孤堆,封土高出地面2米以上,徑約100余米,周約400米。民國12年(1923年),當地農民在附近農田耕作中偶然發現青銅器有鼎、壺、簋、鎬與帶鉤、鏡、車馬飾具等,后為蚌埠外僑瑞典人加爾白克所得,現藏瑞典首都皇儲搜集部。民國22年和24年,當地人曾先后兩次進行挖掘。這兩次發掘,雖沒有控及槨室,但已取出不少器物,均被瓜分變賣,著名的“曾姬無血阝”(一對)就是在第二次挖掘0土的。民國27年,-第五戰區副司令長官兼十一集團軍總司令李品仙,令其駐壽縣所部徹底挖掘,這次有組織的大規模行動,挖出了棺槨。據郭峙一《親歷記》記述與現場目擊者口述:大致挖約10米多深時,始到墓底。槨室有九,中央主室每邊各有兩廂,木棺置于中央主室,棺長約3……[詳細]

254、羅會廉墓地

蒙城西北王樓村,抗日戰爭后期曾為我新四軍第四師師部的駐地,彭雪楓、張震等都曾在此住過。村后有一座革命烈士墓,那便是四師偵察科長羅會廉烈士墓。陵墓置于蒼松翠柏之中,四周砌有花墻,中間建有紀念亭,立有碑石,碑文有四師司令部、政治部撰寫的《羅會廉同志傳略》,-、張震、吳芝圃的聯名書挽“會廉同志千古”,壇城鄉全體民眾敬送的挽詞“義勇可風”等。羅會廉烈士于一九一三年四月二十五日出生在貴州省普安縣樓下河畔一個比較富裕的農家。一九二三年他剛滿十歲就進入普安西區舊營高級小學讀書,一九二九年考入興義中學。中學讀書期間,他曾受到革命思想的影響,初步懂得了一些革命的道理。在一次-中,他積極參加宣傳活動,并發表演說:“中國要強大,要爭取國家的統一、民族的解放,要達到天下為公、世界大同,而蔣介石對外妥協-,我們要堅決……[詳細]

255、廻龍寺

相傳廻龍寺始建于唐末。修復于明穆宗隆慶元年(1567年),原名龍泉寺。因寺中有廻龍古洞(俗稱“-洞”)而得名。清康熙十八年(1679年更名為廻龍寺)。當時,該寺有地千余畝,建樓閣佛堂30余間。相傳這里的-能救人苦難,觀音送子,無不靈驗。又有歷代高僧衣缽相傳,致使數百年香火不斷。每年農歷二月十九,為該寺傳統香火廟會。其時,商賈云集,攤棚林立,趕會者多達數萬人。“文革”期間,廻龍寺遭到破壞,變得荒廢蕭條。中共十一屆三中全會后,廻龍寺起死回生,先修葺了觀音殿,后又修建進寺山路、龍泉洞、僧房等,新建了大雄寶殿,使千年古剎又得以以嶄新的面貌迎接八方賓客。走進寺門,上99個石階,便見“廻龍禪寺”金字匾額懸于殿門。禪院內新修建的地藏殿,金碧輝煌,雄偉壯觀,堪于九華山地藏殿媲美,為千里淮北佛寺建筑所罕見。地……[詳細]