江蘇省文物古跡介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

161、蘇州城隍廟

位于景德路94號,1956年被列為江蘇省文物保護單位(包括《三橫四直圖》碑)。蘇州城隍廟宋元時在子城西南隅,元末毀于兵火。明洪武三年(1370年),就古雍熙寺基(傳為三國東吳周瑜宅址)新建蘇州府城隍廟,即景德路今址。歷經明弘治、嘉靖、清順治、康熙、乾隆年間多次重修。咸豐十年(1860年)儀門毀,同治十二年(1873年)重修。俯城隍廟之東西兩翼于明萬歷二十三年(1595年)分別創建長洲縣城隍廟、吳縣城隍廟,左右對稱,合成一大建筑群。兩縣廟亦多此重修,最后一次重修于同治六年。1958年以后,城隍廟被用作工廠,府廟若干配殿、附房以及西側吳縣廟,漸被拆除改建,后部寢宮于1983年5月失火燒毀。現僅存府廟儀門、大殿及東側長洲現廟部分殿宇。儀門面闊三間12.7米,進深七界7.4米,單檐歇山頂。左右壁各有……[詳細]

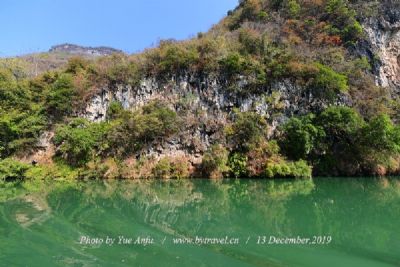

162、三河閘

三河閘水利風景區,位于洪澤湖東岸,主要包括三河閘、鶴鷺自然保護區、月亮湖、洪澤湖水利碑廊、洪澤湖鎮水鐵牛等五處自然、人文景觀。三河閘為淮河流域第一大閘,鎮水鐵牛為省重點保護文物。黨和國家領導人曾先后前來視察,對此處水利旅游事業的發展給予了充分的肯定。三河閘位于三河閘水利風景區的中部,全長697.75米,共63個孔,每孔凈寬10米,于1952年10月動工興建,1953年7月建成。三河閘建成后,經過三次加固,泄洪能力已達到12000每秒立方,迄今已安全行洪10050億立方。有著“天湖鎖鑰”之稱的三河閘發揮了防洪保安、蓄水灌溉、便利航運、水力發電等綜合效益,平時蓄水“固得于池掛碧空”、“煙波浩淼有無中”,汛期排洪“滔滔巨浪歸江海,滾滾狂濤走巨龍”,站在閘橋上憑欄南眺,“白蟒化龍龍戲水,吞去吐雨萬花……[詳細]

163、新四軍鹽阜區抗日陣亡將士紀念塔

新四軍鹽阜區抗日陣亡將士紀念塔,座落在阜寧縣蘆蒲鄉蘆蒲村。紀念塔建造于硝煙彌漫的抗戰年代。新四軍第三師在師長兼政委黃克誠將軍的率領下,擊破了數萬日偽軍的層層包圍,粉碎了敵人的兩次大“掃蕩”,鹽阜大地上灑滿了烈士的鮮血。為昭彰先烈,激勵后人,鹽阜區行政公署決定建造紀念塔,以資永久祭祀。隨后組成建塔委員會,在阜寧縣五區陸莊召開第一次會議,三師副師長張愛萍主持會議,行署主任曹獲秋、八旅政委李雪山和阜寧縣抗日民主政府的領導及地方知名士紳出席,會上研究制定了建塔計劃,并經實地勘察,決定以蘆蒲壽安寺舊址為塔址。1943年6月15日,紀念塔開工。參加建塔的義務勞動群眾近萬人,最多的時候,一天就有近兩千人,連十四五歲的小姑娘也踴躍參加了運磚行列。這些群眾幫助修塔工人挑水、推土、遞磚、和泥,不吃公家一粒糧,所……[詳細]

164、南京明城墻城門遺址

南京明城墻始建于元至正二十六年(1366),完成于明洪武末年,前后歷時28年。明太祖朱元璋采納了儒生朱升“高筑墻、廣積糧、緩稱王”的建議,集中全國之力建成南京都城城墻。明初的南京城共有外郭、京城、皇城、宮城四道城墻,其中京城城墻長35.267公里,有城門13座、水關3座、垛口13616個、窩鋪200座。城墻高約14~26米,頂寬2.6~19.75米,為世界第一大城。南京城墻繼承了中國古代城垣建筑的傳統,吸取了中國歷代筑城技術的精華,集中國古代軍事防御工程技術之大成,堪稱中國城垣建筑史之典范。南京城墻設計獨特,它一改《周禮·考工記》所記載的“匠人營國,方九里、旁三門”、“左祖右社,面朝后市”等中國都城的傳統形制,放棄自秦漢以來的方形或長方形的平面布局,依據南京復雜的地形地貌及豐富的河湖水網,因……[詳細]

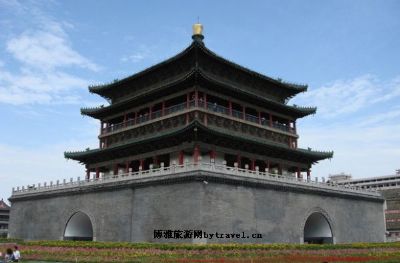

165、南京鼓樓

鼓樓位于南京市中心,建于明洪武十五年,規模宏大、氣勢雄偉,乃當年擊鼓報時的場所,為全城百姓晝夜報時,有時也用作迎王、接詔書等大慶,堪稱明代首都之象征。到了清代,鼓樓只遺留下城闕,直到康熙皇帝南巡時,在此登臨四望,地方官才在鼓樓基座上樹碑建樓,并更名為“碑樓”,故而鼓樓有“明鼓清碑”之稱。南京鼓樓占地面積9100平方米,高聳于鼓樓崗之上,北京東路、北京西路、中山路、中山北路、中央路五條主干道在此交匯,歷來就是南京的標志性建筑之一。鼓樓分上下兩層,下層建成城闕樣式,高達9米,紅墻巍峙,飛檐迎風,中間有券門三道,貫通前后,上有“暢觀閣”題額。上層建筑,分為中殿和東西兩殿,滴水直落臺座之外。早在1923年,鼓樓就被辟為城市公園,成為人們登高遠眺,領略古城風貌的勝地。撲面而來的是清新空氣、花草幽香。徜……[詳細]

166、金陵兵工廠舊址

金陵兵工廠的前身是金陵機器制造局,始創于1865年。晚清時期,金陵機器制造局與同年創辦的上海江南機器制造局、1866年創辦的福州船政局以及1867年創辦的天津機器制造局齊名,是我國19世紀60年代洋務運動期間創辦的四大兵工企業之一。工廠經歷了晚清、民國和中華人民共和國三個歷史時期。金陵機器制造局(今南京晨光機器制造廠的前身)誕生于同治四年(1865)。1865年(同治四年)5月,李鴻章代理兩江總督,移營南京。在南京在聚寶門(今中華門)外掃帚巷東首西天寺的廢墟上興建廠房,籌建金陵制造局,亦稱金陵機器局,簡稱寧局。1866年8月竣工,12月蘇州洋炮局移入,由劉佐禹任總辦,馬格里任督辦。設機器廠、翻砂廠、熟鐵廠和木作廠,制造開花炮彈、抬槍和銅帽等產品。投產時,有員工兵夫約400人。1888年,寧局……[詳細]

167、法音寺

大江日夜東流遠,晨鐘暮鼓三千界,法界眾生皆得度,寶塔朝夕法音近。經聲佛號含虛空。同生西方極樂國。在滾滾東流的長江巨龍的龍唇上坐落著一座年輕的寺廟——法音寺,這是當地善男信女和外地游人常去的處所。法音寺位于啟東市匯龍鎮東郊,市建路東側,原為普濟寺舊I止。1984年5月經啟東市人民政府批準,在又仔方丈主持下,新法監院率四眾(比丘、比丘尼、男居士、女~-1-)弟子不辭辛苦,搬磚運土,建成佛殿3間和生活用房7間,取名“匯龍念佛堂”。現在寺內殿堂和生活用房共有百禾J司,占地近10畝。1989年7月,根據全國政協副主席、中國佛教協會趙樸初會長親筆題匾“法音宣流”之義,報經南通市人民政府批準,定名為法音寺。法音寺現在分南北兩部分,整座寺廟為黃墻紅瓦,融中國古建筑與現代建筑藝術為一體。法音寺山門為兩層樓閣建……[詳細]

168、嘉蔭堂

嘉蔭堂正門位于尤家弄中段,北門為長慶橋南堍,為柳炳南住宅。柳炳南祖上在北厙有一座宅第,名“綠蔭堂”,民國8年(1919年)一場大火把“綠蔭堂”化為一片廢墟。民國11年柳炳南花白銀二萬兩,購地一畝四分,到同里建宅,為紀念“綠蔭堂”,遂將宅名取為“嘉蔭堂”。嘉蔭堂四進三十二間,環境靜謐,建筑精巧,特別是各種雕刻,細膩精致,富麗典雅,有較高的藝術價值。嘉蔭堂的正門采用石庫門式的墻門,墻門用水磨青磚砌成,加以灰漿勾縫,整潔光亮。門廳的屋脊中間為“松鶴長春”磚雕。第二進即正廳,其屋脊正中,塑有福、祿、壽三星。正廳,是嘉蔭堂的主建筑,為仿明建筑,俗稱“紗帽廳”。廳上宮燈高懸,落地長窗、紅木幾椅錚錚發亮,大青方磚地面整潔光滑。桌子上方高懸“嘉蔭堂”橫匾為金石書畫家錢君匋所書,匾下一幅松柏長青圖,圖的兩側懸……[詳細]

169、南京凈覺寺

凈覺寺是南京最早的一座伊斯蘭清真寺。寺始建于明洪武二十一年(1388),當時為“以居西域附之人”而由明太祖朱元璋下令建造。明宣德五年(1430)失火被毀。同年,鄭和第七次下西洋前奏請重建。重建后規模南臨升州路,東至中華路,西至馬巷,北至砂珠巷,占地面積約6700平方米,為我國八清真寺之一。咸豐年間全部建筑于戰火。現有建筑為光緒三年(1877)所建,民國初年回族富商蔣秀冬夫婦又修建廳樓和南北講堂。現寺占地面積3715.7平方米,總建筑面積1869.1平方米。入口門樓坐北朝南,而主體建筑則坐西朝東,(因為伊斯蘭教的圣地---麥加在我國的西面,大殿必須坐西朝東,以便教民向西禮拜)。現存望月樓、南北講堂、大廳、無像寶殿等建筑。無像寶殿(也稱禮拜殿),平面“凸”形,單檐硬山頂,小瓦屋面,穿斗式梁架結構……[詳細]

170、崇本堂

崇本堂(富觀街18號)位于西宅別業西鄰,座北朝南,面水而筑。除第三進建于清道光八年(1828)外,其余均為民國元年(1912年)重建。占地面積518平方米,共五進二十五間。1986年7月1日【吳政發[1986]87號】列為吳江縣第二批文物保護單位。堂名出自“崇哉,崇人之德,本哉,乃根本也”之意。崇本堂原系西宅別業正廳之西的一組偏屋,為顧氏世居之地,后顧氏日趨衰落,則于清末時賣與商賈錢幼琴(三陽田錢家),錢氏則在此基址上除第三進樓房保存原貌外,其余于民國元年重新翻建。建國后土改時沒收,1980年落實政策前三進歸還錢氏,并由其房主買給法庭,為法庭所有,后二進仍屬房管部門。1990年由太湖風景區建設辦公室出資購買前四進,并于1991年至1992年進行修復,1993年元旦作為旅游景點對外開放。崇本堂……[詳細]

171、棲霞寺舍利塔

舍利塔位于棲霞寺藏經樓南側。相傳隋文帝曾遇神尼,得舍利數百顆。登基后有意重興佛法,乃兩次下詔,要天下八十三州各選一有山水之寺或清靜寺院建舍利塔。并派高僧等分道將舍利子送往各地置于塔。特詔令首先送往蔣州(隋時南京為蔣州)棲霞寺,舍利塔由此而建。隋時,原塔系一座木塔(隋文帝仁壽元年公元601年建成),因歲月剝蝕而毀。至南唐時,佛教又興,南唐杰出文化名人高越和林仁肇主持重修棲霞寺時興工重建,成為今日仿木結構的石塔。高越為之寫了《舍利塔記》一卷。死后亦埋葬在寺院山外的坡地上。舍利塔系石塔,規模雖不大,但造工十分精致,由各種不同形狀的石灰巖與大理石相結合壘砌而成。其結構采取先制就所需石料配件,然后接榫安裝,精密穩固,雖歷經千年風雨兵燹而依然完好。舍利塔為八面五級,連基座共七層,高18.04米,構……[詳細]

172、南京南朝陵墓石刻

體現南京南朝古都神韻的藝術瑰寶——南朝陵墓石刻,在江蘇省內共有32處,其中南京地區有19處,分布在江寧、棲霞等處,其年代最早始于南朝劉宋,距今約1500年,19處陵墓石刻中,帝陵共3處,另有失考墓7處。這些陵墓大多取坐北朝南方向,石刻距陵墓約千米左右,一般都包括鎮墓神獸、神道石柱、神道碑等幾種。鎮墓神獸分雙角天祿、獨角麒麟與無角辟邪三種,形態基本相似,均體形高大,昂首挺胸,口張齒露,目含兇光,腹部兩側刻有雙翼,四足前后交錯,神態威猛莊嚴。天祿與麒麟僅限用于帝陵,辟邪則專用于王侯墓前。位于棲霞區獅子沖陳文帝陳倩永寧陵前的天祿、麒麟,是帝陵石獸的代表作。它們相向而立,造型矯健靈活,雕刻手法細致圓熟,已脫盡漢代簡樸作風,給人以挺拔、豐滿的印象。而位于仙鶴門張家庫村的梁臨川王蕭宏墓,墓前的辟邪雄渾簡……[詳細]

173、南唐二陵

南京南唐二陵位于祖堂山的西南麓,是南唐先主李弁的欽陵和他的兒子李憬的順陵,若從遠處綜觀群山,形如一條游龍,祖堂山乃龍首,南唐二陵正位于龍口位置,顯然,這是精心選擇的皇家風水寶地。 南唐二陵相互毗鄰,東依紅山,北靠白山,西臨山谷,而南面是開闊的山坡地。南唐二陵二陵均系依山為陵,相距約100米。李弁及其皇后宋氏的合葬陵居東,稱為欽陵,建于公元943年。李璟及其皇后鐘氏的合葬陵居西,稱為順陵,建于公元961年。李弁陵因建于南唐國勢強盛時;故規模較大,隨葬品較豐富;李璟陵則建于南唐國勢衰弱時,規模略小,隨葬品亦不豐富。 李弁欽陵全長達21米余,寬10米余,包括前、中、后三間主室和十間側室。前、中兩室及其所附四間側室是磚結構,后室及其所附六間側室是石結構。墓門及前、中、后三個主室都仿照當時社會上流……[詳細]

174、寄暢園

寄暢園坐落于江蘇省無錫市惠山東麓惠山橫街的錫惠公園內。寄暢園又名“秦園”,園址在元朝時曾為二間僧舍,名“南隱”、“漚寓”。明正德年間(1506~1521年),曾任南京兵部尚書的秦金得之,并在原僧舍的基址上進行擴建,壘山鑿池,移種花木,營建別墅,辟為園,取名為“鳳谷行窩”。秦金死后,園為其族侄秦瀚及其子江西布政使秦梁繼承。嘉靖三十九年(1560年),秦瀚加以修葺,并改稱“鳳谷山莊”。秦梁卒后,園改屬其侄都察院右副都御史、湖廣巡撫秦耀所有。秦耀系東林黨人,萬歷十九年(1591年),秦耀因其師張居正被追論而解職歸鄉,回無錫后,因朝政失意,罷官回鄉,心情郁悶,所以就寄抑郁之情于山水之間,改園名為“寄暢園”。清康熙初年,園主聘請當時著名的假山工匠張漣(字南垣)和他的侄兒張軾精心布置,疏泉疊石,園景愈加……[詳細]

175、環秀山莊

環秀山莊,原為唐末吳越王錢元璙的金谷園故址,宋代文學家朱長文在此設藥圃,明萬歷年間為大學士申時住宅,清代相繼為蔣楫、畢沅、孫士毅所有,辟為家宅。道光年間,改稱環秀山莊。環秀山莊今為蘇州刺繡研究所,1997年底被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。這是一座以假山為主的古典園林,假山和房屋面積約占全園四分之三,水面占四分之一,園西北部為精巧的石壁,北部是臨水的“補秋山房”,東北部為“半潭秋水一房山亭”。疊山大師戈裕良在園中疊有的一座假山,為園中瑰寶,環繡山莊因其而名聲大增。園林大師陳從周稱:“環秀山莊假山允稱上選,疊山之法具備。造園者不見此山,正如學詩者未見李杜,誠占我國園林史上重要一頁。環秀山莊原為五代廣陵王錢氏金谷園故址,清道光末年為汪氏耕蔭義莊,亦稱頤園。園林面積不大,僅0.l公頃。全園……[詳細]

176、揚州城遺址

現為全國重點文物保護單位,位于今揚州老城區及西北郊,為隋、唐、宋時期揚州城池遺址,面積約16平方公里。揚州歷代城池相互疊壓,隋、唐、宋城遺址保存相對較好。1987年以來,經過科學、系統的考古勘探和發掘,基本查清了隋、唐、宋揚州城遺址的規模、布局、建城年代及其沿革關系。隋代揚州城位于蜀岡之上平山鄉,系利用漢廣陵城基礎修筑而成,由隋江都宮城、東城組成,另毗鄰蜀岡可能存有羅城。江都宮城平面近方形,地表以下夯土墻體保存高度達4米,周長5.1公里,面積約1.8平方公里。南城墻西起觀音山向東至董莊,西城墻由觀音山向北至堡城村西河灣,北城墻由西河灣向東經李家莊再折向至楊家莊,東城墻界址未探明。東城平面呈不規整多邊形,由宮城向東至鐵佛寺東側,周長約4公里,面積約1平方公里。唐代揚州城由子城和羅城兩部分組成。……[詳細]

177、孔望山摩崖造像

孔望山摩崖造像屬全國重點文物保護單位,位于江蘇省連云港市南2公里的孔望山南麓西端。相傳孔子曾登臨此山以望東海,故名孔望山。依山巖的自然形勢,共雕刻出1貼軀各種形態的造像。分成13個組體,刻在東西長17米、高8米的峭崖上。最大的圖像高1.54米,最小的頭像僅10厘米。歷史沿革造像群的題材,歷來說法不一。有人認為是“古圣賢遺像”,清《嘉慶海州直隸州志》認為是“諸賢摩崖像”,《漢代畫像全集》認為是“人事起居”,還有人認為是“士大夫階層的人物和武士”,或“供人作樂的被剝削者”。1980年中國歷史博物館研究員史樹青首次指出有佛教內容。概括起來約有三方面內容:一曰佛教造像。像群中有高肉髻、頂光、蓮花、施無畏印、結伽跌坐等,并有表現佛本生故事的薩陲那太子舍身飼虎圖。有表現佛傳故事的“說法”和“涅架”。有單……[詳細]

178、普哈丁墓園

普哈丁墓屬全國重點文物保護單位,是中國伊斯蘭教先賢古墓。俗稱“回回堂”,亦名“巴巴窯”。在今揚州市解放橋南堍、運河東岸回回堂內。據傳,普哈丁系伊斯蘭教先知穆罕默德女婿阿里支系第16世裔孫。南宋咸淳年間(公元1265年—1274年)來揚州傳教,德祜元年(公元1275年)7月20日病逝于由天津南下的舟中。遵其囑葬于揚州城東古運河畔高崗。墓園原是專為安葬普哈丁的,后又陸續安葬了一些阿拉伯人。墓園是一座典型的阿拉伯式建筑,初建于公元十三世紀的我國南宋時期,明永樂皇帝視墓園為國寶,下詔予以保護。清政府也對墓亭進行了多次修建,亭壁上還嵌有光緒三十四年重修墓園時建立的“先賢歷史記略碑”,碑文用漢字刻定,簡要記敘了普哈丁在我國傳教的情況。整個墓園建筑分三部分。第一部分為墓域,內有普哈丁墓及其他阿拉伯人的墓碑……[詳細]

179、堂子街太平天國壁畫

南京太平天國壁畫南京太平天國壁畫位于漢中門附近堂子街88號一座古宅,太平天國時壁畫比較盛行,每攻下一城一縣,都在墻、門、梁、枋上作畫。這座建筑第三進的墻壁與屏風門和第五進的木板壁與門楣上,保留下來18幅墨跡清晰、色彩艷麗的壁畫,經太平天國史專家羅爾綱鑒定,確認為太平天國時期的藝術作品。太平天國壁畫存于績溪縣旺川村曹氏支祠(九思堂)共七幅。內容為攻城、進軍、神怪故事、俚歌、題字等。其中一幅主畫稱《攻城勝利圖》,長2米、寬1.5米。據考證,是清咸豐十年(公元1860年)二月二十日太平軍首次攻克旌德縣城的-。壁畫如實地再現旌德縣城特點。壁畫之內容:城西北兩面負山,北門外有七級浮屠。城內有孔廟、文昌閣、城隍廟。東門有屋掛著清軍團練局的招牌。攻城軍旅,自左向右挺進,以旌旗為先導,旗上邊有“太平天國”、……[詳細]

180、蘇州瑞光塔

瑞光塔是位于蘇州盤門內的一座宋代古塔。始建于247年(東吳孫權赤烏十年),13層。宋代大中祥符年間(1008—1016)重建時改為7層8面。高約43米。瑞光寺塔習稱瑞光塔,位于城西南盤門內,1956年被列為江蘇省文物保護單位,1988年被列為全國重點文物保護單位。瑞光寺初名普濟禪院,據志書記載為三國吳赤烏四年(241年)孫權為迎接西域康居國僧人性康而建。十年,孫權為報母恩又建十三層舍利塔于寺中。而根據先后在塔內發現的寶幢木函、佛經、石佛、石礎、塔磚等文物上的紀年文字,與塔的平面、結構、外觀綜合考證,今塔系北宋景德元年(1004年)至天圣八年(1030年)所建,當時佛寺名為瑞光禪院。寺院里歷經毀修,塔曾于南宋淳熙,明洪武、永樂、天順、嘉靖崇禎,以及清康熙、乾隆、道光年間修葺。清咸豐十年(186……[詳細]