遼寧省文物古跡介紹

大連市 沈陽市 營口市 朝陽市 錦州市 鐵嶺市 鞍山市 撫順市 葫蘆島市 本溪市 丹東市 遼陽市 阜新市 盤錦市 遼寧省文物古跡 遼寧省紅色旅游 遼寧省名人故居 遼寧省博物館 5A級景區 4A景區 遼寧省十大景點 遼寧省十大免費景點 全部 遼寧省特產 遼寧省美食 遼寧省地名網 遼寧省名人 [移動版]

261、圣經寺

圣經寺,蒙古族-教寺廟。位于彰武縣城東北百華里的大四家子鄉扎蘭營子村。東北與康平、東南與法庫居鄰。始建于清道光21年(1841年)。坐基于龜山山脊之上,四周八山環繞。創建人一世信持-包.甘曹扎蘭畢(朝陽人),秉承施主賓圖郡王旨意,奔走四方,募化資金籌建,原計劃建九九八十一間,因故只建成78間。彩壁輝煌的78間三層樓閣正殿,一層(誦經殿)、二層(藏經殿)的梁、柱、斗拱雕刻精美細致,色彩鮮艷;三壁(除北壁墻)墻皮(內外墻)彩繪壁畫殿野,畫有栩栩如生的《轉生圖》、《八卦.天文圖》、四大天王釋迦牟尼佛、天王佛、0神與民間傳說“青牛白丫”等傳奇故事。山門3間(扒毀),左、右齋房14間(扒毀),廚房7間(扒毀)和配院多間(-宿舍),山門前一對石獅與旗桿(拔毀)轉經樓等,占地二萬平方米建筑群,取名扎蘭廟廟……[詳細]

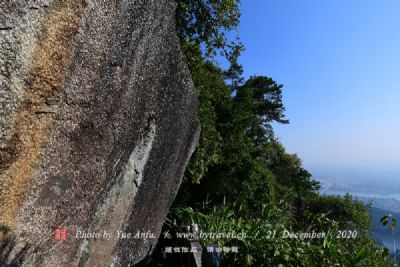

262、煙筒山山城

煙筒山山城位于蓋州市徐屯鎮韓家溝村,為高句麗時期所建山城。出蓋州市向東南行十公里,便來到了煙筒山前,煙筒山因山而得名,又有俗稱如:灶突山、灶洞峪山、娘娘廟山、灶突峰、灶王峪山等。山周長約有四公里,海拔二百五十米。山顛為一南北走向的獨峰,其兩側光滑似壁,山勢極其險峻,在峰下半山腰平坦處有古城墻、古井、廟址及石刻等遺跡。煙筒山山城選擇了這處平坦地勢居險而建,北、東、南城墻依石崖陡峻處疊砌而成,西城墻憑借自然山險。全城呈不規則的南北長形制。南北長140米,東西寬65米,面積近萬平方米,包括外城、內城和主城。石筑城墻由大小石塊組成,大者長一米有余,小塊僅0.1或0.2米,墻高10米,寬2米,現在保存有5米高。城門一座設于西城墻中部稍偏北處,保存較好,寬2米,進深2.6米,高2.5米。鋪頂石板長2.2……[詳細]

263、西大廟

西大廟坐落在西市區漁市街道辦事處西大廟社區,本稱天后行宮。在其舊址上2001年重新修建廟宇建筑,所用建筑材料為現代材料。 營口市內最早的廟宇是龍王廟,西大廟是在龍王廟的舊址上修建的,清雍正四年(1726)重修碑有確切記載。此后又有幾次重修,1929年是中華人民共和國建國前進行最后一次修繕,直至1986年營口市文物管理辦公室從漁市辦事處接管并遷出涂劑廠,對僅存三間大殿和一間配殿進行了修復。1996年,根據市政府決定,移交給市佛教協會管理。原西大廟供奉天后娘娘,所以廟宇以海神娘娘殿為主體,前有山門、鐘鼓樓和兩座角門。主殿為三楹,硬山式,左右各為三楹配殿,左配殿主祀藥王,右配殿主祀龍王。東西廊還各有五楹建筑。其它還供奉有“子孫娘娘、眼光娘娘、筋骨老爺、十不全及風、雨、雷、電四神”。 正殿前一對石獅……[詳細]

侵華日本關東軍護路守備隊舊址俗稱“小紅樓”,它坐落在遼寧省盤錦市雙臺子區勝利街東段,遼河北岸。它始建于1932年4月,建筑面積198平方米,占地面積450平方米。當年,日本關東軍為了保障溝營鐵路軍需物資供應補給以及調轉兵力,在盤山火車站前設立關東軍護路守備隊分隊部,并同時修建碉堡式炮樓兼營房。“小紅樓”因全部用紅磚砌成而得名。房頂是搗制的平臺,上層有高高的瞭望樓,從樓頂望去,南北鐵路列車盡收眼底(在當年小紅樓是盤山縣最高的建筑)東北可見盤山縣城,北可見六里之外,房頂設女兒墻,布滿了垛口,可用于防御。小紅樓東南角和西北角各建一個圓形碉堡,布滿射孔,在碉堡內盡可防御來自任何方向的襲擊。小紅樓建成以后,在這里有許多抗日志士被捕后受到嚴刑拷打、關押、死傷無數,在這里,日本關東軍,密謀制造河南大屠殺,……[詳細]

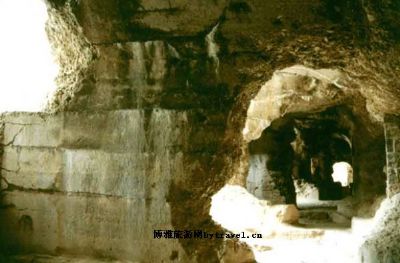

265、旅順口日俄戰爭遺址

旅順口日俄戰爭遺址(包括:東雞冠山北堡壘、望臺炮臺、二〇三高地、電巖炮臺)1904-1905大連市旅順口區旅順會戰是日俄戰爭中的一場陸上戰役。日本陸軍為奪取俄羅斯太平洋艦隊母港,對其包圍,最終攻占了清國遼東半島旅順口。戰役共持續了5個月,是日俄戰爭中持續時間最長的一次戰役。旅順軍港在20世紀初被各國普遍認為遠東第一要塞。清政府最先在旅順口修筑炮臺工事作為北洋艦隊的維修基地。在1894年甲午戰爭中,日軍僅花費了數天,以極小的代價攻克旅順口。然而在日俄戰爭中,日本參謀部-對戰役的艱巨性準備不足,導致日軍付出了傷亡慘重的代價。旅順會戰亦是世界上首次大規模現代化要塞圍攻戰,被認為是10年后第一次世界大戰塹壕戰的一次預演。雙方將大量先進武器投入戰場,如重型二十八厘米-炮、速射-炮、馬克沁機關槍、迫擊炮……[詳細]

266、沈陽長安寺

位于沈河區朝陽街長安寺巷6號,是沈陽最古老的建筑群,相傳建于唐朝,故民間有:“先有長安寺,后有沈陽城”的說法。1988年被公布為省級文物保護單位。長安寺占地約5000平方米,建筑面積2000平方米。長安寺始建于何年,已不可考,從寺內碑刻記載曾重修于明永樂七年(1409),爾后天順二年(1458)、成化二十三年(1487)直至清代曾多次修繕。歷史上長安寺的香火曾有過興旺之時,但到清代晚期已漸頹敗,終至斷絕,廟宇也漸損沒。清道光二十一年(1842),由錢行、借貸行等商號捐資重修長安寺,并辟為金融交易場所。長安寺坐北朝南,三進四合院。自南向北在中軸線上依次建有山門、天王殿、戲臺、拜殿、大殿和后殿等建筑。中軸線兩側對稱排列著配房、鐘鼓樓,歇山式,建在磚筑高臺之上。天王殿,三楹,硬山式。戲臺,與天王殿……[詳細]

267、歸州城

歸州城位于蓋州市歸州鎮歸南村,城址的東、南、北是居民住宅區,西是浮渡河,北1500米是渤海遼東灣,南1500米是仰山。 歸州城始建于遼代,《遼史·地理志》載:“歸州,觀察,太祖平渤海以降戶置,后廢。統和二十九年,伐高麗,以所俘渤海戶復置。兵事屬南女真湯河司。屬縣一,歸勝縣。” 明《遼東志》載“歸州,蓋州城南九十里,有城二處,遺址見存”。顧祖禹《讀史方輿紀要》記“歸勝城,在(金州)衛東北,遼置歸州,治歸勝縣”。《奉天通志》載“歸州堡,在今熊岳城西南三十里,即遼歸州之所在”。各類史籍記載與歸州城地理位置吻合,遼代的歸州城就是現在的蓋州市歸州鎮歸南村附近。 城址坐落在浮渡河東岸的一塊臺地上,臺地高出周圍平地表1.5米,西側邊緣有南北長148米的土崗,為夯土城墻基,寬約8米。歸州城為一方形建制,南北……[詳細]

268、“三燕”宮城南門遺址

“三燕”宮城南門遺址距今1663年,對研究我國古代民族——鮮卑族的歷史有重要意義:古代的東北亞地區都曾經受到鮮卑族的影響,然而歷史上卻沒有更多的史跡用以研究這個民族該遺址可以加深了解鮮卑族的歷史以及它在東北亞地區的影響。朝陽城始建于公元341年,歷史上稱作“龍城”,是中國古代兩晉十六國時期前燕、后燕、北燕(簡稱“三燕”)的都城,唐朝時是東北的軍事重鎮,元朝被廢棄。“三燕”宮城城門遺址位于朝陽市老城區的南北軸線上,門址有三個門道。按中國古代的等級制度規定,只有都城的城門才允許開設三門道。據此推測,這段城門是前燕始建龍城時建筑的南門。考古還發掘出多組隋唐時期的建筑和大型遼金時期建筑遺址、遼代以前的城市排水系統及大量陶器、瓷器、鐵器等,兩側有向東西延伸的城墻,依稀可以看出“龍城”當年車水馬龍的繁華……[詳細]

269、崇山寺

崇山寺位于蓋州市梁屯鎮劉堡村,其又名清廟重山寺。崇山寺西鄰七盤嶺約一公里,北依廟后山。寺院坐落在山前平坦的臺地上,方位南偏東50度。崇山寺原為兩層大殿,現僅存后殿,建筑形制屬清代大木小式硬山青瓦頂五脊式建筑。后殿面闊三間,進深一間,明間闊2.55米,次間均為1.90米,進深5.75米。檐柱四根,柱礎覆盆式,金柱八根,檐椽22根。探出大額枋0.55米,飛椽探出檐椽0.28米。椽枋、額墊板均有二龍戲珠、獅子、麒麟、花卉等彩繪紋飾。雀替已不存在。檐柱與金柱間距0.80米,中有抱頭梁、穿插梁。寺門上也有彩繪,三架梁與四椽袱間有雙步梁。三架梁與四椽袱橫跨明間有佛龕,佛龕木質彩繪雕花分為三組,佛龕長2.25米,寬0.74米。后山墻設有供形后門。室內共有壁畫20幅,保存較好。東山墻8幅,山尖脊兩傾呈三角形……[詳細]

270、岳州城

岳州城坐落在大石橋市金橋鎮岳州村內,又稱耀州城,由于城墻坍塌形成了一處高臺地,城址遺跡較明顯。出營口市區再過大石橋北折,展現在眼前的鄉村景色美不勝收。揮之不去的是一路回放腦際的古詩:“車馬匆匆過耀州,曉風涼意似新秋;孤城廢久存墟里,破壁頹垣剩故樓;州名不知何時變?人民或是昔時留;我來不敢停駿問,恐話滄桑也白頭。”詩人魏燮筠(1812~?),清朝著名書法家,遼寧鐵嶺人。這首詩寫于清咸豐年間,是他在經過耀州城時的感嘆。詩人這次路過耀州所賦詩詞,無疑加深了世人對古城的印記,在當時也算是一受人關注的重鎮。對耀州城的記載散見于一些史籍。《奉天通志·建置·城堡》載:“城(海城)西南六十里,周圍二里三百步,南北二門”。《奉天通志》搜集一些鄉土志書而成,成書在清康熙年間,其記載的城與耀州實際所處的地理位置相……[詳細]

271、北鎮清真寺

北鎮清真寺位于北鎮市廣寧鎮城東南部,東、南、西三面為居民住宅,北距國道102線80米,寺后為居民街道。清真寺座西朝東,南北38米,東西37米,占地面積1,406平方米。建有山門、卷棚、正殿、望月樓、阿訇室、沐浴室等建筑十三間。卷棚面闊三間,進深一間,為大木架結構。正殿面闊三間,進深三間,為卷棚式建筑。望月樓面闊三間,進深三間,呈方形,通高19米。分上、下二層,為重檐盔頂閣樓式建筑。其它建筑為后期重建,保存較好。該寺對研究和考證北寧伊斯蘭教的歷史及古代建筑藝術具有重要歷史價值和藝術價值。清真寺始建于明嘉靖四年(1525年)。清嘉慶三年(1798年),以鄉老楊玉珍為首的回教徒對清真寺進行大型維修,竣工之后,與其子楊銘、楊劍贈“清真古教”木匾一塊,并捐獻土地80畝,作為清真寺的資養。清光緒末年,廣……[詳細]

272、高山鋪戰役遺址

1947年秋,我軍由戰略防御轉入戰略進攻,根據中央戰略決策,-司令員和-政委率晉冀魯豫野戰軍主力12.4萬余人,轉戰千里,長驅直入大別山,揭開大轉折歷史序幕。蔣介石急忙調兵追截,糾合22個旅的野戰部隊要予“聚殲”!劉鄧審時度勢,決定利用蘄春境內高山鋪一帶的有利地形,創造條件,誘敵深入,圍殲尾追之敵。10月25、26日,劉鄧指揮我軍一縱十八旅、六縱第五十二團和中原獨立旅用“拖刀計”將敵整編四十師(相當于軍)及整編五十二師八十二旅,引入高山鋪狹谷地帶圍擊聚殲,共殲敵1.26萬人。這次戰役,是劉鄧大軍挺進大別山的第一次重要戰役,極大地震懾了大別山的蔣軍各部,從而使大別山迅速變成我黨我軍逐鹿中原的前進基地,從此拉開了戰略大-的序幕。高山鋪戰役遺址于1992年被省政府定為省級重點文物保護單位。其主戰場……[詳細]

273、秀水河子烈士陵園

秀水河子鎮烈士陵園地處遼北重鎮秀水河子鎮所在地秀水河子村北山,101國道貫穿境內,距法庫35公里,距沈陽70公里。西側有歡子洞濕地自然保護區,西南與遼墓群圣跡山僅5公里。為紀念素有“東北解放戰爭第一個春天”之稱的秀水河子殲滅戰中光榮犧牲的革命烈士,經中央有關部門決定,秀水河子鎮烈士陵園于1968年設計動工,1970年建成,為國家二級文物保護單位。為保護歷史遺跡,于2008年以來爭取省市資金380萬元進行維修改造,建有秀水河子殲滅戰烈士紀念碑、秀水河子殲滅戰紀念館、石雕墻一座、烈士墳墓84座、圍墻、大門等建筑。紀念館內存有當時戰爭的照片、圖片、烈士遺物及當時的戰事文件、捷報等資料。陵園內安葬著秀水河子殲滅戰中犧牲的800余名烈士。該園已多次接待過中央、省、市、縣級領導。2007年7月19日,“……[詳細]

274、蓋平縣立初級中學小木樓

蓋平縣立初級中學小木樓位于蓋州市新興社區氣象里第一高級中學院內。該木樓建于1926年,坐北朝南,為二層歇山式青磚紅瓦小木樓,現改成8間,建筑東西長46.8米,南北寬9.9米,建筑面積為463.32平方米,檐高8.17米,南北墻面通體建有13個墻垛,建筑前立有13根木制四楞檐柱,柱下有亞腰柱礎石,建筑東西兩側建有通其上的樓梯,東西兩側的馬頭墻開有通上的拱形門洞。學校創建初期(1910-1923年)。據《蓋平縣志》記載,清光緒三十二年(1906)廢除科舉制度后,將當時蓋平縣辰州書院改為蓋平縣簡易師范,清宣統二年(1910),簡易師范內設兩個初中班,有學生121人,校長李鈺相(舉人),此為蓋平縣中學創建之始,即今蓋州市第一高級中學的源頭。曲折、艱難的發展時期。蓋平縣初級中學自1910年創建以來,始……[詳細]

275、四面城城址

四面城城址位于遼寧省鐵嶺市昌圖縣四面城鎮政府東200米處一高起臺地上,占地面積18萬平方米,是遼代至金代的遺址。城址四面城墻夯土筑成,呈不規則菱形,城有南北兩門,城東、北兩面有護城河(紅山河)。 城內遺存大量遼金時期的陶瓷片標本和獸面瓦當、卷云紋瓦當、灰黑色大方磚等建筑材料;還有“政和”、“元佑”等北宋錢幣、鐵箭頭、鐵甲片、車轄等遺物。2000年在城內出土安州殘碑,得以佐證其為遼代安州州治。該城金代為歸仁縣治。為當時的商賈貿易繁盛之地。碑上面刻的文字為“遼東之地為州者,五十有四,安州即其一也……俗阜視其地利,甲諸遼左,真一境之佳致也……吞遼宋一匡天下,封疆萬里……取民之所歸,惟歸有仁之意……”。2000年的秋天,當地農民耕種時,發現一塊殘碑。隨后考古人員又在發現石碑的附近,挖了兩條2米寬, ……[詳細]