宜興市文物古跡介紹

21、徐大宗祠楠木廳

徐大宗祠,在宜興市宜城鎮溪隱村,是明代徐溥的家族祠堂,1995年4月江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。徐溥(1428-1499),字時用,號謙齋,宜城鎮溪隱村人,8歲入私塾,明景泰五年(1454)廷試一甲第2名(榜眼),授翰林院編修,天順、成化、弘治年間,歷任國史總裁、禮部右侍郎、文淵閣大學士、禮部尚書。弘治五年(1492)官至首輔,弘治十一年(1498)進華蓋殿大學士,后以目疾乞歸,卒后贈太師,謚文靖,著有《謙齋文集》四卷,《文靖疏稿》二卷。徐大宗祠座北朝南,建于明弘治五年(1492),原有建筑五進,現僅存二、三兩進,通面寬17.65米,進深33.17米。第二進面寬3間17.65米,進深8架11.05米,硬山頂,陽山石圓柱,其梁與枋上均有彩繪,但已模糊不清。第三進為正廳,因梁柱為楠木,……[詳細]

22、宜興太平天國王府

太平天國王府坐南朝北位于宜興通真觀巷人民路口,原為朱峻明私宅,嘉慶十九年賣歸史姓。太平天國期間,史氏舉家避居鄉間,四年后回城發現其宅完好無損,且裝修一新。他們馬上雇人抱去了大廳屏門上百姓家不該有的青獅白象浮雕,并將其他壁畫用石灰涂抹起來。1955年,宜城教師朱聲媛向上級反映史紀壽住宅有太平天國壁畫,省文管會當即派人進行多次考查,上世紀八十年代初終于認定。1982年,宜興太平天國王府被列為省級文物保護單位。太平天國王府是太平軍進駐宜興時輔王楊輔清的府第和忠王李秀成的行轅,王府原有四進,東側有狹弄直通后院,整體坐南朝北,面寬二十三米,進深五十二米,第四進為轉盤樓,民國二年失火被燒。第一進大門內有屏門四扇,上繪一輪紅日下的鯉魚跳龍門彩圖。再進是石庫門院墻,磚刻門樓左右有景陂人物。第二進門前有兩件文……[詳細]

23、補廬

補廬,在宜興市宜城街道光榮西路。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。補廬建于民國初年,原為宜興縣中共早期領導人史曜賓的私宅,后成為中共宜興早期黨組織的成立地和秋收暴-動-的指揮所。建筑面北座南,二層樓,硬山頂,面闊五間17.50米,進深六架5.10米。大門上方磚雕門額,陽刻“補廬”兩字。1927年春,北伐軍進駐宜興,播下了革命的火種。不久,國民黨發動反革命政變,反動派忙于鎮壓工人運動,無暇顧及農村,中共江蘇省委遂于1927年4月派黨員潘梓年、李旸谷等自上海回到宜興。4月20日,他們與原在宜興的史曜賓、安乃康、吳日信、汪明蘇、汪子柔等7人于“補廬”內成立了馬克思主義小組。5月初,經省委批準,改小組為中共宜興特別支部,指定史曜賓為特支書記,李旸谷為組織委員,潘梓年為宣傳委員。接著……[詳細]

24、四方碑

四方碑,在宜興市芳橋鎮徐塘田村,為清代處士徐翙鳳妻的墓碑。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。徐翙鳳(1628—1684),字聲歧,號竹虛行三樂齋公孫、馌亭老農、眠云道人。通詩文,有才氣,然屢試不第。生平義勇正直,鄉黨宗族莫不畏憚。以詩書自娛,終生布衣。其兄徐喈鳳,字鳴歧,清初著名詩人,順治十五年(1658)進士,官云南永昌府推官,曾編《宜興縣舊志》。四方碑為青石質,由碑座、碑身、碑首三部分組成,通高2.86米。碑座為正方形,邊長1.10米,高0.33米。碑身亦呈方形,邊長0.60米,高1.67米。碑首為四方葫蘆亭角形,高0.86米。碑面北向偏東,碑身正面刻:“馌亭老農聲歧徐子孺人吳氏之墓”。其東西兩側各陰刻草書如夢令一闕,其一為“自笑此生無據,讀破青編不遇,甘苦寸心知,羞與……[詳細]

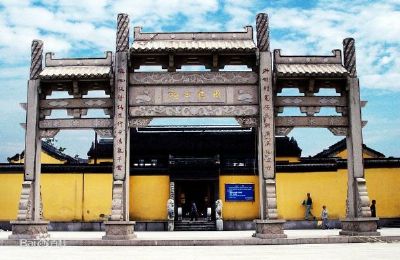

25、宜興碑刻博物館(周王廟)

周王廟,又稱“英烈廟”、“周孝侯廟”位于宜興市東廟巷東端,門外廣場寬三十余米長六十余米,中間有立坊,南端是廟門,北端有周處事跡的浮雕照墻。立坊上“千秋風范”是宜興籍著名書畫家吳冠中所寫,廟門上“周孝侯廟”四個大字則是全國政協副主席趙樸初的墨寶。周王廟1982年被列為省級文物保護單位。周王廟是祭祀西晉平西將軍周處的祠廟,也是宜興目前規模最大歷史最悠久的祠廟,有宜興第一廟之稱。相傳周王廟始建于東晉初年,但有據可考的有官方色彩的正式建廟應該是在北宋建隆三年(962),周王廟初稱周孝侯廟。當時主政我們江南的是南唐后主李煜,大殿里有碑文記載是議禮徐鍇奉詔而建。南宋紹興七年(1137)因朝廷賜廟額英烈稱英烈廟,南宋慶元元年(1195),朝廷進封周處忠武公又稱周公廟。歷史上周處三次被朝廷追封為王,第一次是……[詳細]

26、駱駝墩遺址

駱駝墩遺址位于宜興市新街鎮夏姜村唐南村。遺址總面積約25萬平方米,實際發掘面積僅1309平方米。主要遺存距今約7000至5000多年,遺址分南北兩區,南區在名為駱駝墩的自然崗地,北區在唐南村北。2001~2002年,南京博物院和宜興市文物管理委員會聯合對該遺址進行較大規模的考古發掘。發現了以平底腰檐釜為重要特征的全新文化類型和大量的馬家浜文化時期的甕棺葬,篩選出相當數量的炭化稻米。駱駝墩是太湖流域新石器文化的發源地。遺址中至今仍可以看到半環圍繞的河道,被認為是新石器時代的古河道,當時應當是作為這一中心部落的護城河,用來排澇,也用作水源,同時還可圍界并抵御外敵入侵。這里還發現了馬家浜文化時期的古河道,既深又闊,在淤積層中還有倒塌的大樹等。太湖是在8000年左右前形成的,而駱駝墩文化最早可以追溯……[詳細]

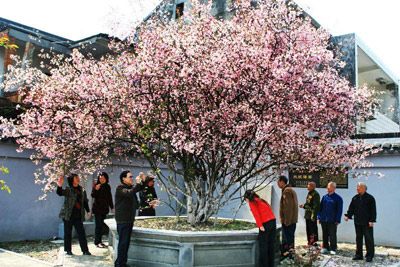

27、東坡海棠

東坡海棠,在宜興市閘口鎮永定村東端。1983年6月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。北宋熙寧、元豐年間,蘇東坡應宜興單錫、蔣之奇等同科進士的邀請,多次來宜興游歷,并將甥女嫁于單錫。閘口天遠堂主人邵民瞻仰慕蘇東坡的才學,隨東坡游學,并為東坡在氵鬲湖邊淹頭村(今南新塘頭村)購買田宅。元豐六年(1083)二月,邵民瞻新宅落成,東坡應邀前往祝賀,并書寫“天遠堂”匾相贈。元豐七年(1084)年,東坡再次來閘口天遠堂,將蜀中攜來的一株“西府海棠”親手植于邵氏庭院。南宋初年,金兵南侵,邵氏故居被焚,“天遠堂”匾亦遭損。南宋孝宗淳熙三年(1177),邵民瞻外甥魯釗重建天遠堂,按殘匾重新勾摹,鐫成新匾。現存“天遠堂”匾為木質,自左至右書“天遠堂”三個楷書大字,引首署“元豐六年二月”,落款“眉山蘇軾書”,下……[詳細]

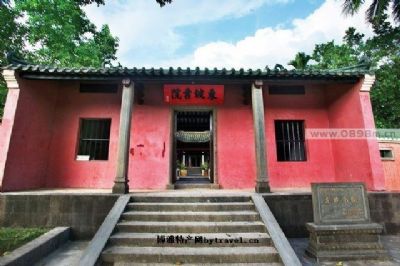

28、宜興東坡書院

東坡書院宜興東坡書院,是宋代大文豪蘇東坡在宜興丁山買田講學之地,座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,屋宇四進,總面積為一千多平方米,始建于北宋。始建于宋代,嘉祐二年(1057年),蘇東破與同科進士、宜興人蔣之奇、單錫接席瓊林,互相唱和,因向往陽羨溪山之美,訂雞黍之約。以后,蘇軾在宋熙寧、元豐年間,曾多次來宜興觀賞溪山名勝。在漫游獨山時,他看到此山獨立畫溪之東,山勢似四川眉山,頓生思鄉之情,由衷嘆曰:“此山似蜀”,后人遂將獨山易名為蜀山。東坡書院又稱“東坡祠堂”,也稱“蜀山書院”。座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,始建于北宋,至今已有850多年的歷史。東坡書院、屋宇四進,總面積為一千多平方米。書院前有小河,叫“書院浜”。大門上有舒同所書“東坡書院”額,進門一條磚石甬道,左坡有“石牛池”,內有怪石如石牛,兩旁為“……[詳細]

29、宜興恩榮坊

恩榮坊,位于宜興市西渚鎮牌樓村東端,為清乾隆皇帝特恩諭史貽直而建。1983年6月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位.史貽直(1682-1763),字敬弦,號鐵崖,溧陽市溧城鎮夏莊村人。清康熙三十九年(1700)進士,授檢討,主考云南,督學廣東,雍正元年(1723)升內閣大學士,歷任吏部右侍郎、左都御史、戶部尚書等職,乾隆元年(1736)任湖廣總督,后歷任戶、工、刑、吏、禮五部尚書,乾隆九年(1794)任直隸總督,授文淵閣大學士兼吏部尚書。乾隆十一(1746)年加太子太保,卒贈太保,謚文靖。恩榮坊正面朝南,背村面河,建于清乾隆九年(1744),為三間四柱三樓石牌樓,除四柱為青石外,其他均為花崗石雕砌,總高10米,寬9.80米。上層朝南刻“紫云里”,北刻“恩榮”。1979年5月中旬受雷擊,樓層……[詳細]

30、永年橋

永年橋建于清光緒二十六年(1900),為單孔石拱橋,東西向(東偏南10°),青石、花崗石混砌,其中橋身為青石,橋面、臺階、拱券為花崗石。橋通長13.85米,橋面長1.65米,中寬2.8米。橋孔凈跨4.20米,矢高2.70米。西坡長5.6米,堍寬2.87米,西側下枕石長3.30米。東坡長5.70米,堍寬2.90米,東側下枕石長3.43米;平堍長1.96米,平堍上寬3米,趟石寬0.47米。橋面有旋渦紋龍門石,兩邊各有石階15級。永豐橋,位于宜興市高塍鎮梅家瀆村朱家瀆自然村東端,2003年3月宜興市人民政府公布為市級文物保護單位。永豐橋建于清光緒十四年(1888),為單孔石梁橋,東西向,青石、花崗石混砌,其中橋身為青石,橋面、踏步、橋樁立柱為花崗石。橋通長14.35米,橋面長6.45米,中寬2.8……[詳細]

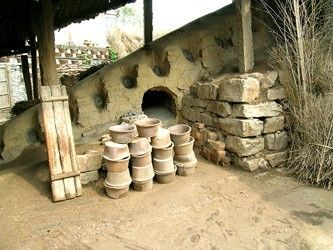

31、宜興窯址

宜興窯址位于江蘇省宜興市湯渡村附近的均山,屬于吳晉時期南方青瓷窯址群。遺址分布范圍約0.5平方公里。1959年南京藝術學院首次發現兩晉時期的窯址3處。1975年宜興陶瓷公司又發現吳至兩晉時期的窯址3處。1982年又有新的發現。在均山窯址中發現有殘留的窯墩,直徑約20米,高4米。有的殘窯用磚筑成,窯壁上架有石條。出土的窯具有窯墊、墊餅、窯托以及筒形、缽形、齒形和釘形窯具等,窯托中有的帶“……年廿二只制”等銘文。出土日用器皿的碎片,有盆、洗、缽、盤口壺、雙系罐等。裝飾花紋有弦紋、網紋、羽毛狀紋、連珠紋、鋪首等。釉色淺綠微黃,或稱蟹青色,胎色黃白,根據釉色分析,是采用還原焰氣氛燒成。這種青瓷胎質細膩、堅致,吸水率為3~6%,氣孔率為7~8%,燒成溫度1160~1260℃。有人推測宜興西晉周氏墓地出……[詳細]

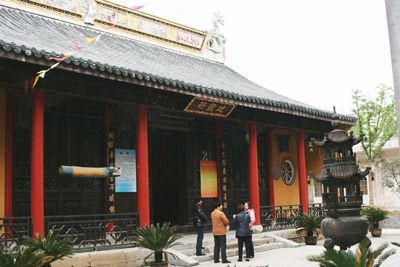

32、宜興化城寺

化城寺,在宜興市和橋鎮東橫街東端,1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。相傳明隆慶年間,暹羅國(今泰國)王子金地藏渡海擇地九華山,曾在此結一茅草房留宿,故又稱“茅庵”。清乾隆末年,覺明和尚募資建藏經樓,廣增寮舍,改名為化城寺。咸豐十年(1860)遭兵焚,同治十三年(1874)復建大殿及東西配殿,光緒二年(1876)重建山門。化城寺現存建筑共三進,占地4000多平方米,第一進為天王殿,硬山頂,面闊五間19.30米,進深八架11.20米。殿內正面塑彌勒像,背面塑韋馱菩薩,兩側為四大金剛,均系二十世紀九十年代重塑。第二進地藏殿,硬山頂,面闊五間17.50米,進深十一架14.80米,內塑佛像13尊。第三進原為兩層藏經樓,面闊七間,進深20米。現已于二十世紀九十年代末被改建為大雄寶殿。殿……[詳細]

33、吳仕楠木廳

吳仕楠木廳,原址在宜興市宜城鎮白果巷,1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。吳仕楠木廳建于明正德年間,為邑人吳仕的私宅。吳仕,字克學,號頤山。明正德九年(1514)進士,授戶部主事,歷任山西、福建、廣西、河南四省提學副使,四川布政司參政等職。著有《頤山詩稿》十卷。楠木廳面北座南,北臨西廟巷,南接白果巷,共有建筑三進。其中第一進于抗日戰爭中被焚。第二進為朱萼堂,面闊三間,進深七檁。其東側建有“太樸樓”,廳上懸明代著名書法家董其昌書“眄柯閣”匾額(現匾收藏于宜興市文管會)。第三進面闊四間,進深七檁,硬山頂,其柱、梁、枋、椽等均系楠木結構。1994年因市政建設之需,楠木廳被移至氿濱公園內保護。移建后的楠木廳僅保存了原建筑的第三進。建筑面南座北,面闊五間24.50米,其東側設一條穿弄,……[詳細]

34、西溪遺址

西溪遺址,位于宜興市徐舍鎮溪東村西溪自然村(又名西村)。該遺址于1984年文物普查中發現,2002年10月公布為江蘇省文物保護單位,2013年5月被國務院公布為全國重點文物保護單位。西溪遺址中心區域為一高出四周農田二米的長條狀高地,東西長300余米,南北100余米,面積近5萬平方米。遺址的南、北、西三側有河流呈半環狀環繞,為西溪遺址的先民在生產、生活、對外交流等方面提供了極為便利的自然條件。為進一步了解西溪遺址的內涵,并完善太湖流域史前考古學文化的文化譜系,經國家文物局批準,南京博物院考古研究所和宜興市文管會分別于2002和2003年對該遺址進行了試發掘和第一階段主動性正式發掘。通過發掘,證實了西溪遺址為馬家浜文化時期的一處大型聚落遺址,主要遺存形成于距今約7000—6000年,且表現了多個……[詳細]

35、新四軍一縱紀念地

新四軍一縱紀念地,在宜興市太華鎮襄陽村。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位,1996年11月撤銷,2003年3月宜興市人民政府重新公布為市級文物保護單位。新四軍一縱紀念地建筑原為民國時期太華地區富戶湯林慶的私宅,民國三十二年(1943)十月至三十四年(1945)十月,襄陽村為新四軍六師十六旅(后改為蘇浙軍區第一縱隊)的流動駐地。司令部設在湯芝盤家。其秘書處、參謀處、供給部、被服廠、修槍所等均設在這座樓房附近的民居中。1944年,中共蘇浙區委擴大會議兩次在此召開,蘇浙公學亦在此上課。主體建筑面東座西,背靠震乾山(俗稱陽山界),有樓房兩進,面闊共九間,通面闊31.30米,進深19.85米。每三間以高墻隔成獨立的院落。現中間三間已被拆改,南側兩進建筑也已破敗。在其北側有邊樓6間,面……[詳細]

36、宜興徐悲鴻故居

徐悲鴻故居位于宜興市屺亭街道屺亭橋塘河西側,上世紀八十年代中期因河道拓寬,徐悲鴻故居被拆除。現在的故居是1994年屺亭橋鎮政府通過民間集資按原樣復建的。故居座西向東,面向運河。大門的右側掛有“宜興徐悲鴻故居”豎匾。整座故居面闊三間二進,江南普通民居風格的二層矮樓。主房門上方掛悲鴻夫人廖靜文書寫的“悲鴻故居”匾額。兩側墻上分別掛著宜興市“愛國主義教育基地”和“無錫市青少年教育基地”兩塊銅牌。正廳上方掛著一塊周恩來題寫的匾額“悲鴻故居”,字跡蒼勁凝重,飽含深情。下面擺放著徐悲鴻的半身雕像,墻壁上掛的是徐悲鴻生平事跡介紹。左側一間屋前半間墻壁上掛的是廖靜文和她的兒孫們歷次參加紀念徐悲鴻活動的照片。后半間屋是灶間,一座兩眼磚灶,保留了過去江南農村的生活氣息。二進只有一間矮樓,其余是院子。小樓的前半間……[詳細]

37、張渚城隍廟戲樓

城隍廟戲樓,在宜興市張渚鎮下場街。1996年11月宜興市人民政府公布為市級文物保護單位。城隍廟戲樓為張渚城隍廟的一部分。張渚城隍廟始建于明洪武年間(1368—1398),原在新街河口,太平天國時期毀于兵火,后移建今址。現存建筑建于清光緒七年(1881),有門樓、戲樓、大殿等組成。通面闊17.50米,進深44.25米。戲樓面北座南,單間,歇山頂,面闊7.50米,進深5.60米,臺口高2.60米。檐下正面飾斗拱6攢,側面設斗拱4攢,其檐枋上浮雕戲文故事,現均已毀于“文革”。臺下墻面以方磚駁面,制作十分精良。其南側緊靠戲樓有二層門樓五間,面闊17.50米,進深六檁9米。其中保存清光緒七年《重建城隍廟碑記》和清道光二十九年告示碑各一塊。戲樓北側為城隍廟大殿,硬山頂,面闊三間13.50米,進深十二檁1……[詳細]

38、李復墓

李復墓,在宜興市新建鎮臧林村西河頭橋自然村。1983年6月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。李復(1906—1940)宜興新建臧林村人。1933年畢業于蘇州美術專科學校。1934年在常州從事教育工作,曾創辦尚美女子美術學校。1937年在宜興首舉抗日義旗。1939年加入中國共產黨,歷任中共太滆工委委員、太湖行動委員會財政科長、新四軍獨立二團副團長等職。1940年11月10日在武進吊橋與日軍激戰中犧牲。李復墓地略呈方形,南北長26米,東西寬23.50米。在墓地北側筑圓形土墩,墓背植柏樹數株。墓前立花崗石墓碑,正中陽文魏體楷書:民族英雄李復之墓。上款:中華民國三十二年冬月,下款:羅忠毅敬立。碑高1.68米,寬0.57。碑前有花崗石供桌及供椅等。墓地前端東西角上各立方形花崗石柱一根,高1.60米……[詳細]

39、宜興邵氏宗祠

邵氏宗祠,位于宜興市和橋鎮閘口村。2009年5月,宜興市人民政府將其公布為市級文物保護單位。邵氏宗祠,建于清代,現存建筑共三進,通面闊9間23.60米,進深41.20米。第一、三兩進改建較多,僅第二進保存較好。一、二進之間天井進深8.3米。第二進面闊7間18.70米,進深8架9.40米,有雕花梁。二、三進之間天井進深7.80米。邵氏宗祠,曾為中共太滆地委駐地(1940-1943)。1940年3月,中共太滆工委在閘口成立,9月,太滆工委改為太滆中心縣委,1941年11月,太滆中心縣委改建為太滆特委。1942年5月,太滆特委改建為太滆地委。太湖行動委員會(1940年3月),錫宜武三縣行政委員會(1941年8月)、錫宜武人民抗日義勇軍總隊(1940年9月)、新四軍獨立二團(1940年10月)、新四……[詳細]

40、施塘橋

施塘橋,位于宜興市丁蜀鎮大浦張澤街東南約500米。2003年3月19日宜興市人民政府將其公布為文物控制單位。2009年5月,宜興市人民政府將其公布為市級文物保護單位。施塘橋建于清代,俗稱北施蕩橋,單孔石拱橋,東西向(東偏南30°)。橋通長24.80米,橋面長2.05米,中寬3.58米。凈跨6.90米,矢高3.90米,橋底面到水面高度4.40米。西坡長12.30米,堍寬4.60米。東坡長11.40米,堍寬4.60米,平堍長3.30米。東西各有石階17級,坡度14°。枕石共四塊,長4.25米,寬0.30米,厚0.23米,間距3.80米。橋銘石長2.08米,寬0.58米,厚0.35米。券石厚0.25米,花券厚0.15米。第二塊枕石(橋聯石上方)寬0.40米。龍門石直徑0.72米,旋渦紋。橋聯石長2……[詳細]