南陽市市級文物保護單位介紹

河南省 臥龍區 宛城區 鄧州市 南召縣 西峽縣 唐河縣 方城縣 淅川縣 內鄉縣 鎮平縣 桐柏縣 社旗縣 新野縣 南陽市文物古跡 南陽市紅色旅游 南陽市名人故居 南陽市博物館 4A景區 南陽市十大景點 全部 南陽市特產 南陽市美食 南陽市地名網 南陽市名人 [移動版]

| 彭而述家族墓群是包含有彭而述,彭始摶墓在內的彭氏家族墓,占地面積4000平方米。解放后,墓葬封土被平,神道及附屬物被毀,古樹被伐。1994年4月彭橋鎮在修筑商城路時,于路北側發現了彭而述墓,出土了墓志銘等文物,從墓志銘內容可知,該處即是彭而述家族墓群,現存碑刻10通,御硯一塊、御匾“公明盡職”一塊,御筵課讀圖(即跪師圖)等文物。彭而述,彭始摶(彭而述五子),分別是明初、清初,出生于鄧州彭橋較有名望的人物。彭而述字子錢,號禹峰,明崇禎年間的進士,清官陽曲縣令,至清代,歷任兩湖提學僉事,貴州巡撫,云南右布政使,廣西參政,貴州按察使,云南左政使等軍政要職。康熙四年(1665年)告老還鄉時病逝,歸葬故……[詳細] |

| 張仲景故里位于鄧州市穰東鎮張寨村東南 。張仲景故里穰東鎮張寨村東南現立高3米,寬0.65米的“醫圣張仲景故里”碑一通,1993年,穰東鎮政府劃該鎮仲景路東端6600平方米,作為張仲景紀念地。外圍筑1.5米高透景護攔墻,紀念地內建張仲景紀念塔及醫圣宮。塔為齒形四柱,自下而上,逐漸收斂交合為頂。塔頂有轉盤彩燈兩層,共計塔高30米。塔內聳立10米高的醫圣漢白玉塑金雕像,醫圣右手握《傷寒雜病論》,左手持中藥靈芝。像前設敬拜醫圣臺。醫圣紀念塔下,建醫圣宮兩層。一層為地宮,占地300平方米,內設醫圣:從小立志、茅山求教、研究中草藥、針炙八卦傳統治療、發明人工灌腸術、發明人工呼吸術等20尊學習、創作、發明塑……[詳細] |

| 石橋扳倒井位于臥龍區石橋鎮麥仁店村,年代為西漢,為第三批南陽市文物保護單位。扳倒井結構為小青磚砌筑,石質井沿,沿上有馬蹄印,井深3米,井口直徑85厘米。據傳說,在西漢末年,王莽派人誅殺光武帝劉秀。劉秀裝扮平民,騎馬連夜逃離南陽。劉秀跑得人困馬乏,饑渴難耐,忽然發現有一口水井,但是井水有一兩丈深,無法取水。這時,他蹲下來,用手扳著井沿,對著井口大聲喊道:“井啊,你能倒過來讓我喝口水嗎!”話音剛落,只聽見井里一陣嗡嗡響,井口向劉秀扳著的方向傾倒,井水也慢慢地升到了井口。劉秀又驚又喜,急忙喝了個痛快,馬也伸長脖子痛飲。人馬喝足后,井水又緩緩回落,而井口卻向南傾斜至今,青石臺上清晰地留下了劉秀的腳、手……[詳細] |

| 夏莊墓地位于臥龍區石橋鎮龍窩村夏莊組,年代為東周,為第三批南陽市文物保護單位。面積約6萬多平方米。2019年~2021年經連續考古發掘,發現和清理墓葬111座、車馬坑2座。出土有銅、陶、玉石器等大量隨葬器物。墓葬分布于夏莊東側一道呈南北走向的崗嶺上。布局以墓地中部一座有封土的大型主墓為中心,南北兩側依次排列著中小型的陪葬墓。墓地規模宏大、特征鮮明,整體保存完好。陪葬墓排列整齊有序、布局嚴謹。主墓的陪葬車馬坑中發現了一輛六駕馬車,意義重大。夏莊墓地是南陽迄今發現最大規模的一處東周時期高等級別的軍陣墓葬群,對研究楚國貴族的喪葬制度、社會等級、社會生活等諸方面有著重要價值。夏莊墓地被評為“2021年……[詳細] |

| 火燒廟位于宛城區金華鎮西謝營村火燒廟村,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。火燒廟初名白崗山院,后稱崇先寺,初建于南北朝,清代重修。現存建筑四座十二間,分別為:佛爺殿面闊三間10.5米、進深7米;祖師殿面闊三間9.9米、進深5.5米;圣母殿面闊三間12.3米、進深7.8米;關公殿面闊三間9.8米、進深5.9米。整個建筑群保存較完整。火燒廟歷史悠久,規模宏大,影響深遠。作為一座傳承千年的古寺,是歷史文化的記載和傳承。廟院目前雖僅存四座建筑,但布局清晰,空間得當。現存建筑的梁架結構形式、室內空間布局、精美的外檐裝修式樣和脊飾雕花圖案均體現了豫西南區域傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 房山秦漢墓群,市級文物保護單位。在市東南11.5公里,腰店房營村房山組北側。墓地為砂丘,長1500米,寬800米,高出地面8米左右。文物部門初步查明,有戰國到漢代墓葬余座出土文物很多,常見的有銅蒜頭壺,銅鼎、灰陶繭形壺、陶狗、陶雞、陶鴨等。1979年當地群眾發現一座殘空心畫像磚墓,為東漢早期墓葬。出土兩塊大型空心畫像磚。一塊長工1.32米,寬0.25米,另一塊長1.30米,寬0.24米,厚0.15米。兩塊均陶制、模印、中空、正面上刻朱 ,下刻門吏畫像、模印技法為剔底淺浮雕。構圖新穎、線條流暢,制作工藝較高,為研究漢代美術史及漢代葬俗提供珍貴的實物資料。……[詳細] |

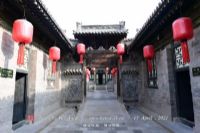

| 石橋孫云宅院位于臥龍區石橋鎮當鋪后街,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。孫云宅院座北面南,現存建筑三座,由一進東廂房、過廳、二進西廂房構成。一進東廂房面闊三間11.05米、進深6.4米;過廳面闊三間11米、進深5.75米;二進西廂房面闊五間13.5米、進深7.5米。均為單檐硬山式結構。該宅院為典型的二進四合院布局,雖僅遺存三座建筑,但原布局和功能清晰:前方大門出入,通過中間過廳連通前后院落,最后的正房為主體建筑。這種布局的院落也是當地傳統民居布局的代表。保護、展示該宅院,使其與石橋中山街古建筑群連成一片,能很好地彰顯古石橋深厚的文化底蘊。……[詳細] |

| 王莊李成河宅院位于南陽市示范區新店鄉張樓村王莊李成河宅院,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。宅院現存建筑兩座,由正房和東廂房構成。正房面闊五間19.32米、進深5.7米;東廂房面闊四間14.2米、進深5.45米。該宅院原為典型的四合院布局,現雖僅遺存兩座建筑,但原布局和功能清晰,正房為主體建筑。現存建筑的梁架結構形式、室內空間布局、屋面風格以及挑檐石使用等均體現了地方傳統建筑的主要特征。保護、展示該宅院,使其與新店熊氏宅院古建筑群連成一片,能很好地彰顯新店深厚的文化底蘊。……[詳細] |

| 青北詹喜貴宅院位于臥龍區青華鎮青北村,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。宅院現存建筑兩座,為正房和東廂房。正房面闊三間11.9米、進深8.15米;東廂房三間及門樓一間,面闊13.8米,進深4.88米。均為單檐硬山式結構。該宅院為典型的坐北朝南的合院布局,東側臨主道路,通過東廂房南端大門出入。這種布局的院落作為傳統民居目前周邊僅發現此一處。同時,建筑的梁架結構形式、室內空間布局和脊飾雕花圖案均體現了豫西南區域傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 十里廟遺址位于七里園鄉大屯村東北。商周。面積約25萬平方米,文化層厚1-3米。1959年發掘。共清理商代房基一座,灰坑10個,墓葬7座。清理周代灰坑2個,水井一口。還清理漢墓2座,宋墓3座。出土陶器有罐、大口尊、豆和陶范殘片。銅器有雙翼形鏃、觚、弓形器。石器有斧鑿刀錛鏟等。骨器有針、簪、鏃等。20世紀80年代,北京大學考古系鄒衡教授到十里廟遺址進行實地考察,認為該遺址文化內涵至少可分為先商、商、西周、春秋四個時期。……[詳細] |

| 解放路袁氏宅院位于宛城區解放路174號(解放社區),年代為民國,為第三批南陽市文物保護單位。袁氏舊宅房屋原有二十余間,為完整的典型四合院布局。現有建筑四座,門樓一座,南北相房各兩間,過廳四間。建筑的梁架結構形式、室內空間布局、樸素的裝修式樣和脊飾雕花圖案均體現了南陽傳統民居建筑的主要特征。同時,該宅院是新中國第一代空軍飛行員——袁海洲的祖宅。袁海洲曾守衛著祖國藍天的安全,是南陽人的驕傲。……[詳細] |

| 明皇寨遺址位于宛城區紅泥灣鎮明皇寨自然村,年代為明清,為第三批南陽市文物保護單位。明皇寨坐北朝南,平面呈方形,東南角和西南角稍圓。東西長300-350米,南北寬300米。寨門位于南側中部,現已毀。寨墻大部分保存完整,高2-4.5米,寬20-23米。寨河環繞于寨墻外,北部通過一個涵洞將旁邊的小黃河河水引入寨河內。明皇寨始建于明代晚期,清末又經過大規模的修整加筑,為防御性的土寨。……[詳細] |

| 石橋王家宅院位于臥龍區石橋鎮朱村,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。王家祖上在大清嘉慶十八年建四合院一座,門前設置石獅一對,有拴馬樁等。由于歷史的變遷,前院東西房廂房、門樓已倒塌院。后半部分正房(北房)保存基本完好,門窗雕刻精致美觀。西屋于2004年已仿原狀重建,保護較好。王家宅院是保存比較完好的古四合院建筑、古民居,對研究石橋鎮明清時期的風土民情、民風有重要的價值。……[詳細] |

| 陸營呂氏宅院位于臥龍區陸營鎮陸營村7組,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。現存房屋兩座,為正房和東耳房。正房面闊三間11.8米、進深6.5米;東耳房面闊兩間6.4米、進深4米,均為單檐硬山式結構。該宅院原為典型的四合院布局,目前這種類型的傳統宅院在周邊僅發現此一處。房屋的梁架結構形式、室內空間布局、精美的外檐裝修式樣和脊飾雕花圖案均體現了豫西南區域傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 八一路王氏宅院位于臥龍區梅溪街道八一路,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。王氏宅院現僅存正房建筑面闊六間22.25米、進深7.9米,單檐硬山式結構。宅院原為二進院布局,前商后寢。現僅存的正房已超過百年以上。同時,作為八一路上僅存的一處古民居典型代表,一個亮點,其抬梁式與穿斗式的梁架結構形式、室內空間布局和脊飾雕花圖案均體現了豫西南區域傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 界中關帝廟位于宛城區瓦店鎮界中村,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。關帝廟現存大殿面闊三間10.02米、進深兩間7.08米,座落在高臺上,保存完整。關帝廟原有山門、配殿和大殿四座建筑,現僅存大殿一座建筑。該大殿的梁架構造地方特色鮮明,梁架與柱的結合部位均用斗拱,梁端圓雕為象首狀,檁下用雙重枋。同時,脊飾雕花圖案和山面磚檐做法均體現了地方傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 張典農會舊址位于宛城區黃臺崗鎮張典莊村,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。建筑面闊三間11米,進深兩間5.2米,單檐硬山建筑,抬梁式木結構。農會舊址作為社會政治組織,以維護農民合法權益為宗旨,提高了農民政治參與的組織化程度。現存建筑樸素的梁架結構形式、裝修式樣和脊飾雕花圖案均體現了豫西南區域傳統建筑的主要特征。……[詳細] |

| 高廟陳橋位于宛城區高廟鎮高廟村街東,年代為清,為第三批南陽市文物保護單位。陳橋是青石板砌筑的九孔全石質平橋,橋面和橋墩的條石間皆用銀錠狀腰鐵聯固。橋體長17.4米、寬3.8米。陳橋是清末時期賒店古鎮到達宛城的交通要道,是高廟古鎮歷史上地理位置重要的實物見證。其科學的建造技術對今天的橋梁建設有重要借鑒意義。……[詳細] |

| 蔡官屯遺址位于臥龍區石橋鎮蔡官屯村,年代為新石器,為第三批南陽市文物保護單位。南陽蔡官屯遺址位于南陽市臥龍區石橋鎮蔡官屯村西南部。遺址面積約3萬平方米,地層堆積厚薄不均,中南部為一臺地。遺址年代從新石器、周、漢延續到明、清時期。該遺址對研究南陽歷史文化有著重要的參考價值。……[詳細] |

| 田營巖畫位于臥龍區謝莊鎮田營村,年代為新石器,為第三批南陽市文物保護單位。多組巖畫摩刻在一大塊斜坡狀的巖石面上。其中一組圓盤狀圖案,推測是遠古先人測日影、定時的“日晷”。田營巖畫具有明顯的天文觀測功能,兼具天文宇宙圖的性質,初步推測是迄今為止發現的最早的天文臺。……[詳細] |