常州市市級文物保護單位介紹

江蘇省 武進區(qū) 天寧區(qū) 溧陽市 新北區(qū) 鐘樓區(qū) 金壇區(qū) 常州市文物古跡 常州市紅色旅游 常州市名人故居 常州市博物館 4A景區(qū) 常州市十大景點 全部 常州市特產(chǎn) 常州市美食 常州市地名網(wǎng) 常州市名人 [移動版]

| 禮嘉雙橋位于常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)老街,禮嘉雙橋為兩座平板石梁橋,是兩座一橫一豎相毗鄰的石橋,跨興隆河,其中東西走向的叫禮嘉橋,南北走向的叫太原橋。禮嘉雙橋是常武地區(qū)少見的保存較為完好的具有雙橋首尾相接的單孔石梁橋,這種橋制橋型在常武地區(qū)絕無僅有。禮嘉橋原名李家橋,始建于明洪武年間。禮嘉橋既是橋名,也是鎮(zhèn)名。禮嘉橋鎮(zhèn)建于何時,因何得名,自古而今,缺少文字記載,然眾說紛紜。不論宋朝的咸淳《毗陵志》或明朝的成化《常州府志》,都無“禮嘉橋”或“李家橋”。只載有周陳、都浜、秦巷等里名,而這幾個里就在禮嘉橋之周圍。據(jù)禮嘉數(shù)十家宗譜詳核,在清朝雍正七年(1729)以前,稱“禮嘉橋”為“李家橋”。以“李”勘其由……[詳細] |

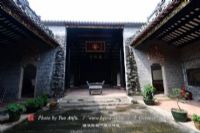

| 橫林趙氏宗祠,號永思堂,位于武進區(qū)橫林鎮(zhèn)趙家塘,祠始建于元至正十年(1350)。明萬歷八年(1580),因第十世趙士立無后,捐獻家產(chǎn)建成大祠堂(即今址),此后數(shù)百年間曾多次整修。2013年3月祠堂再修竣工,4月4日舉行祠堂竣工慶典。趙氏宗祠坐北朝南,三進三開間六檁,硬山式磚木結(jié)構(gòu),三進屋脊各有特色,第一進為哺雞脊,第二進為夔脊,第三進為龍脊,屋脊的兩頭做成龍鳳鳥獸圖形,保留了明清風(fēng)格。趙氏宗祠占地面積588平方米,建筑面積219平方米。祠堂南眺無錫陽山,北望清明山,堂前還有一條清澈的河浜,真是一處風(fēng)景佳地。橫林西蓋趙氏是宋太祖趙匡胤次子燕王趙德昭的后裔,始遷祖趙孟堙是趙德昭十一世孫,元朝時趙孟……[詳細] |

| 洪亮吉故居位于常州市延陵中路西獅子巷南口。1987 年12 月,常州市人民政府公布為市級文物保護單位。洪亮吉故居坐北朝南。系乾隆四十八年(1783)洪吉亮用陜西巡撫畢沅所贈銀兩購買的宅第。是年十月初三,洪亮吉移居此宅。嘉慶八年(1803),洪亮吉在宅中增辟曙華臺、更生齋,并于西圃小筑泉石,由疊石大家、邑人戈裕良為其堆砌假山。原宅第一進已無,第三進在抗戰(zhàn)期間被焚燒,尚存第二進西首“風(fēng)雪授經(jīng)堂”三間,“更生齋”位于第二進東側(cè),第四、五進(均面闊五間)基本保存舊觀。現(xiàn)留第五進內(nèi)宅平屋五間。1993 年至1994 年,將留存故居建筑移建到離原址東北50 米的第二十四中學(xué)南隅,辟為洪亮吉紀(jì)念館。移建后的……[詳細] |

| 五七農(nóng)場排灌東站位于常州市武進區(qū)延政西路北側(cè),橫亙于十字河南北兩岸,建于1971年,為一座水泥磚砌建筑,集排灌、通航功能于一體,建筑面積約 500 平方米。下層為水閘,上層為排灌站,樓頂中部有水泥質(zhì)橋拱形匾額,楷書“武進縣五七農(nóng)場排灌東站”十一個繁體大字,左右各有一根立柱,柱頂塑成紅旗招展形狀,柱體有楹聯(lián)一副:“天翻地覆慨而慷,虎踞龍盤今勝昔”。武進滆湖北端的沿湖圩區(qū)圍墾耕地面積近兩萬畝,每年排澇壓力較大。自民國時期開始,圩區(qū)逐漸開始嘗試以機電灌溉農(nóng)田,但應(yīng)用較少,大部分還是潮水自留灌溉,或者依賴人力、畜力的龍骨水車,這種原始的灌溉方式揚程低、排水量小,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展受到很大限制。1954年農(nóng)……[詳細] |

| 石佛新橋位于常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)新橋村前巷村民小組石佛寺旁,東西向,跨新浦河,是一座三孔石柱石梁橋。石佛新橋舊名四平橋,后因橋旁為石佛寺,改名為石佛新橋。石佛新橋始建年代不詳,重建于清光緒二十三年(1897)。石佛新橋為金山石質(zhì),橋面由9塊條石組成,每節(jié)用并列的3塊條石拼合成。橋長26米,寬2.8米,橋面兩邊有石橋欄,高0.5米,厚0.2米。河中兩排橋柱支撐橋面重量,每個橋柱由4根立柱和一道橫梁條石(承重梁)組成,兩岸的實體橋墩也各有一道橫梁條石,4根橫梁條石長度超出橋面寬度,類似四對橋耳,這種做法在梁橋中比較常見。農(nóng)村一般的平板石橋是沒有護欄的,這座橋卻用6塊條石做成護欄。橋面麻石側(cè)面刻有“重……[詳細] |

| 天主堂,位于常州東北約6公里的天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)東青和平村委陳家自然村,是武進建堂最早,規(guī)模最大的教堂。1988年11月7日,武進縣人民政府公布為縣文物保護點。2008年2月26日,常州市人民政府公布為第四批市級文物保護單位。據(jù)傳天主堂初建于清道光二十年(1840),清宣統(tǒng)三年(1911)征地24畝,時黃輝烈神甫擴建教堂用房40余間。民國二年(1913)又新建圣堂6間,民國二十年(1931),翻建圣堂和鐘樓,并進行大修。隨著宗教界反帝愛國運動的開展,東青天主堂根據(jù)“獨立、自主、自辦教會”的原則,排除外來干擾,教徒宗教活動正常。“文革-”期間,天主教活動被迫停止。1980年12月12日,中共江蘇省委批……[詳細] |

| 孟河鎮(zhèn)位于江蘇省常州市西北部,是中國歷史文化名鎮(zhèn)。孟河醫(yī)派中,孟河四大家中巢、丁兩家的代表人物巢渭芳與丁甘仁皆受業(yè)于馬培之;清末名醫(yī)鄧星伯亦是馬氏門生。馬伯藩(1864—1923), 別名蔣馳譽,號百凡老人,系孟河醫(yī)派之馬氏世家之馬培之侄輩。父馬日初為馬培之堂兄弟。馬伯藩得馬培之真?zhèn)鳎跍匮a,治內(nèi)、外科名馳各省,著有《柳溪別墅醫(yī)案》,未刊行。馬培之(1820—1903),清代名醫(yī),字文植。孟河醫(yī)派代表人物之一,被譽為“江南第一圣手”。其祖上自明代馬院判起即世代業(yè)醫(yī),培之自幼隨其祖父馬省三習(xí)醫(yī),達16 年之久,盡得其學(xué);后又博采王九峰、費伯雄等醫(yī)家之說,融會貫通。他為晚清著名學(xué)者俞樾的治病經(jīng)……[詳細] |

| 翠華橋位于常州市武進區(qū)橫林鎮(zhèn)江村村南,南北向,橫跨橫玉河,是一座三孔石柱石梁橋。翠華橋建于民國,具體紀(jì)年不清,據(jù)說是由清末著名實業(yè)家盛宣懷幫傭翠萍捐資建造,故稱“翠華橋”。翠華橋,花崗巖石質(zhì)橋身,橋長22米,寬2.1米,高4.8米,兩側(cè)實砌橋墩各有石階8級。橋面各由3塊長條石共計9塊組成,橋基為條石疊砌,橋柱各由3塊條石組成排柱,上壓承重梁。護欄是民國時期典型的鑄鐵鐵花柵,用生鐵鑄成,圖案古樸典雅、形制獨特。此種花柵一般應(yīng)用于房屋的圍墻上,作為橋護欄極為少見。翠華橋橋堍有一塊介紹碑,字跡模糊難辨,橋墩兩側(cè)均刻有橋聯(lián)。在橋的石梁上刻有“翠華橋”三個大字。橋的東西兩側(cè)有橋聯(lián)。東聯(lián)內(nèi)容:“勢如春夏群……[詳細] |

| 材罩屋舊址位于常州市天寧區(qū)前后北岸歷史文化街區(qū)東北角,又名四方樓,始建于清末至民國初年。現(xiàn)存建筑為民國時期,坐北朝南,磚木結(jié)構(gòu),共兩進,內(nèi)有院落和天井,總占地面積304.08 平方米。大門用青磚砌成半圓券,兩側(cè)為馬牙槎, 形似羅馬式拱形門。第一進為硬山式,磚木架構(gòu),三層樓房,一、二層三開間,總長11.26 米,進深13.78 米。閣樓寬3.5 米,進深5.5 米。四面坡瓦屋面,黃瓜環(huán)脊,為瞭望方便,日軍在屋頂四面開有老虎窗,東、西老虎窗上方塑有象征日本的菊花圖案。第二進為門房,磚木混合建筑,上下二層,面闊三開間,寬10.5 米,進深5.2 米。房屋采用立貼式杉木構(gòu)架,柱徑0.16 米。第一層沿……[詳細] |

| 乾隆御碑共六塊,現(xiàn)存放于常州市天寧區(qū)東坡公園內(nèi)御碑亭。據(jù)清光緒《武進陽湖縣志》記載,碑文為乾隆皇帝巡游江南時來常所作,記述了乾隆皇帝南巡時的盛況和他對宋代大文豪蘇東坡的頌揚之情。常州市東坡公園,位于常州市東,因建在艤舟亭遺址,也稱艤舟亭。艤舟亭基址原名文成壩,傳說常州歷來人文薈萃,為保住常州才氣不東流,因而在古運河上筑壩使河水繞個大彎東去。南宋時,常州人民為紀(jì)念北宋大文豪蘇東坡來常,泊舟于此,而建“艤舟亭”作紀(jì)念。六塊御碑,行楷書體,刻工精湛,筆畫清晰,完好無損,是公園相當(dāng)珍貴的文物。《御制過常州府城詩》作于乾隆十六年(1751);《御制過常州府城八韻》、《跋馬過常州至艤舟亭進舟》作于乾隆二十……[詳細] |

| 殷墅橋碑亭位于常州市武進區(qū)漕橋鎮(zhèn)運村農(nóng)場村橋北自然村殷墅橋北堍東側(cè)。殷墅橋原名萬善橋,跨錫溧漕河上,據(jù)民國13年(1924)《重建萬善橋記》載:完善橋原為木質(zhì)橋,咸豐(1851~1861)、光緒(1875~1908)年間兩次重修,光緒十年(1884)易木為石建成環(huán)形石拱橋,較舊橋高三尺,同時為方便行人歇息和安置建橋碑記,于光緒十三年(1887)在殷墅庵前建亭。殷墅橋于1970年開太滆運河時拆除,另建成鋼筋混凝土大橋。殷墅橋碑亭屬花崗巖石質(zhì)古亭,石柱、歇山式石亭頂。平面略呈長方形,南北石柱間距2.6米,東西柱間距2.8米,脊高3.3米。亭頂鋪蓋拱形橫石板,四角凌翹,檐下雕刻著仿斗拱等紋飾。亭中央……[詳細] |

| 寶善橋位于常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)小河?xùn)|街36 號東,南北向,橫跨在老孟河上,是一座單孔平板石梁橋,1983年在橋西另建造為水泥石拱橋與之相接。小河位于長江之濱。秋冬水淺,大型船只往往就取道小河,于是小河兩岸貿(mào)易日盛,逐漸繁榮熱鬧起來。清宣統(tǒng)元年(1909)孟河黃山旃檀寺方丈高僧常和(俗名鄭炳方)苦募二十余年建成黃山寺宇以后,又經(jīng)多年募化,到處修道筑路。宣統(tǒng)元年,和尚已是花甲之年,但為民辦善事之心不衰,此時小河鎮(zhèn)貿(mào)易日盛,但鎮(zhèn)中隔河,南北兩岸的通道僅靠一座簡易木橋,行人極不方便,和尚又決心靠募化來建造兩座石頭橋。石橋街上孫家村上有一名上海巨商叫孫復(fù)瑞,也熱心慈善事業(yè),曾獲清光緒皇帝的嘉獎,立“樂善好……[詳細] |

| 虎臣橋位于常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)西南部虎臣村,南北向跨虎臣河,是一座單孔石拱橋。虎臣橋原屬戴溪鄉(xiāng)虎臣村,1999年11月,戴溪鎮(zhèn)和洛陽鎮(zhèn)合并成立新的洛陽鎮(zhèn)。虎臣橋是洛陽地區(qū)有著標(biāo)志性意義的文化橋梁。虎臣橋始建年代不詳,明嘉靖年間(1522—1566)重建,現(xiàn)存橋梁系民國三十五年(1946)所修建。虎臣橋金山石質(zhì),橋長22.6米,寬3米,跨度5.7米,梁底高為7.8米。橋南有15個石階,橋北有18個石階。條石拱圈,條石橋臺,拱圈上方兩側(cè)各置一對橋耳,兩側(cè)橋額均鑿雕“重建虎臣橋”。無橋欄、望柱、橋聯(lián)柱等橋梁輔助和裝飾物。虎臣村薛姓人家保存著《重修虎臣橋碑記》石碑一通,立于民國三十五年(1946)孟夏,……[詳細] |

| 江蘇常州蔣氏宗祠位置浦前蔣氏宗祠位于常州市浦前老街189號。概況宗祠堂屋坐東朝西,硬山式磚木結(jié)構(gòu),前后共4進。第一進門廳5間,進深6楹,第二進大廳5間,進深5楹(原為6楹),第三進5間,進深5楹,為祖先牌位供奉處的享堂,第四進為二層樓3間,進深底層8楹,樓上朝東面縮進一楹。該樓南北封火墻仍保留,木雕掛落垂柱仍完好。該祠屋的第一進至第三進在一條中軸線上,而第四進樓房略偏于第三進的南面,從而樓前形成一個較大的方形天井。舊時蔣氏宗祠,門前有一對石獅子,祠宇森嚴,木料粗碩,門墩石雕刻精美,柱礎(chǔ)完整,門檻很高,祠內(nèi)原來還掛有精美的宮燈。逢到清明、冬至祭祖,蔣氏族人聚會于祠堂內(nèi),行祭拜禮,熱烈非凡。如今浦……[詳細] |

| 毛家橋位于常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)毛家村毛家橋40號,橫跨禹城河,東西走向,是一座壯麗的單孔石拱橋。據(jù)地方志記載毛家橋始建于明正德十五年(1520),為毛憲倡捐資建造。毛憲,字式之,號古庵,武進人,生卒年均不詳。正德六年(1511)進士,擅長詩詞,主要作品有《古庵文集》十卷等。毛家橋清代康熙年間首次重建;民國二十年(1931)再次重建。毛家橋全長27.2米,跨度7.6米,橋?qū)?.7米。民國重建之前,橋比現(xiàn)今高一尺許,坡度稍陡。重建時增設(shè)了石欄,并在兩側(cè)橋面中線敷設(shè)條石,便于獨輪車過往。整橋以雜色花崗巖砌置,在陽光的照射下,色彩斑斕。毛家橋拱券采用分節(jié)并列砌置法,無券眉,券石上有建橋記載和紀(jì)年,模糊風(fēng)……[詳細] |

| 王諍故居位于常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)戴溪天井橋堍錫澄河畔南岸的楊巷村(又稱浜頭上村)。故居原為王諍祖父構(gòu)置,坐北朝南,前后3進清式農(nóng)舍院落建筑,由于長期失修,破敗跡象顯露,在各方籌劃下,2007年底,開始對舊屋進行原地翻修,同時在故居西側(cè)新建了“王諍紀(jì)念館”。2008年9月全部竣工。故居前后共4進;第一進門廳,6楹2間,南面檐下仍置排門;二進廚房,5楹1間;三進客廳,兼起居室,7楹2間;四進為二層小樓,7楹1間。翻修后的故居建筑,基本保持原格局,梁架的構(gòu)筑,封火墻的砌筑,以及故居大門為木質(zhì)排門等都保持原來特色,連王諍孩童時期使用過的灶頭,水缸等生活設(shè)施都為原物或保持原樣。王諍故居西側(cè)緊鄰的是新建“王……[詳細] |

| 吳氏中丞第坐落在麻巷54號。該宅原主人吳光悅,字星一,號見樓,清嘉慶元年(1796年)進士。由中書入直軍機,擢升御史,官至江西巡撫。縣志記載,光悅?cè)魏幽鲜『颖钡罆r,適逢河堤潰決,乃親駐河工處,日夜巡視,督促防汛,立簿記錄情況,對五百里堤形安危,了若指掌,河督曾將其經(jīng)驗作為各地表率。調(diào)任江西巡撫,又逢積雨成災(zāi)。奏請截留漕米8萬石,以解決災(zāi)區(qū)民食問題。后因積勞病故于任上,終年73歲。這座中丞第是他任江西巡撫時所建。時值“乾嘉盛世”,所以取材、設(shè)計都比較講究。每一進屋都由低向高,拾級而上,取“步步高升”之意。此外,每進廳屋大門都略有偏差,以免一望到底,式樣獨特。該宅前后共五進,正、偏、廂房、樓、堂等……[詳細] |

| 澄西抗日民主政府舊址位于常州市武進區(qū)焦溪鎮(zhèn)翟家村委吳下橋村河?xùn)| 25 號。舊址原為竹林庵庵堂,現(xiàn)存房屋為磚木結(jié)構(gòu)的硬山式平房,坐北朝南。房屋分前后兩進,都配有東西廂房。頭進 7 楹 5 間,正中明間仍保持原有拱形門楣。二進 8 楹 3 間,梁柱穿枋具晚清民初風(fēng)貌。兩進房屋間為天井,天井兩端各有平房一間。澄西縣抗日民主政府成立于 1941 年 1 月,原稱江陰縣政府,1941年 3 月稱澄西縣政府,屬鎮(zhèn)澄行政督察專員公署領(lǐng)導(dǎo)。張志強擔(dān)任縣長,李中任縣委書記,惲玉棠任縣政府秘書,下設(shè)民運科、軍事課、司法科、財經(jīng)科、文教科五個科室。縣政府成立后,在麻皮橋李家祠堂召開大會,澄西各界代表數(shù)百人參加,會上……[詳細] |

| 張?zhí)翗蛭挥诔V菔刑鞂巺^(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪梧崗村委后莊村,橫跨五子浜夾涇河,是一座三孔石柱石梁橋。張?zhí)翗颍置麖埵帢颍ㄓ谇迥瑯蝮w保存完好,給人以古樸、穩(wěn)重之感。全橋長30米,寬1.8米。張?zhí)翗蚴且蛔湫偷泥l(xiāng)村三孔石梁橋,橋面由9條花崗石條石搭成,河中兩個橋柱各用3條長約5米花崗石條石并排做立柱和一道枕梁條石組成。中間兩個橋墩比兩邊的橋墩稍高,間距也較寬,一方面是有利于通航,另一方面也是增加了視覺的美觀和穩(wěn)定性。張?zhí)翗驑蚨盏臋M梁條石寬度大于橋墩的長度,形成類似四對橋耳,增加了古橋的造型美觀度。橋面花崗巖條石底部兩端鑿去一部分,形成與橫梁條石之間一定的交合狀,增加了橋面縱向的穩(wěn)定性。兩邊的橋墩只用兩條立……[詳細] |

| 在常州城東北隅約十公里處的橫山黃貓嶺之西,清明山南坡,有一座歷史久遠,底蘊深厚的古剎——大林寺,寺廟經(jīng)風(fēng)歷雨,猶存至今;布局精妙,深蘊禪機;普結(jié)善緣,香客滿堂;佛法育人,普渡十方。1982年11月10日,武進縣人民政府公布為第一批縣級文物保護單位。2003年12月23日,常州市人民政府調(diào)整公布為第三批市級文物保護單位。相傳南朝梁代王八百在此筑舍修道煉丹,至南朝陳代,始建廟觀,初名“登仙館”,后幾易其名,歷經(jīng)興廢,才更名為大林寺。寺院坐北朝南,依山勢層疊而上,殿堂院落成階形,層層高升。殿宇巍峨壯觀,佛像高大森嚴,內(nèi)外綠樹隱映,儼然江南古剎,名傳遐邇。惜百年滄桑,寺院日衰。十一屆三中全會后,宗教政……[詳細] |