鄭州市市級文物保護單位介紹

河南省 登封市 鞏義市 新鄭市 新密市 滎陽市 中牟縣 惠濟區 二七區 金水區 管城區 中原區 上街區 鄭州市文物古跡 鄭州市紅色旅游 鄭州市名人故居 鄭州市博物館 4A景區 鄭州市十大景點 鄭州市十大免費景點 全部 鄭州市特產 鄭州市美食 鄭州市地名網 鄭州市名人 [移動版]

41、王博文墓

原墓冢占地面積6000平方米,現為平地。墓前立宋代碑刻2通:一通是王博文之子王疇所立,碑高1.98米,寬0.64米。題銘為:“宋□□□□□(5個被鑿毀)樞密院累贈太師中書令兼尚書封鄭國公謚肅諱博文字仲明王公之墓”;一通為王田之子第峋等7進士所立,題銘:“大宋朝奉部太守常少卿致仕護寫賜紫金魚袋諱田字介然王公之墓”。王博文,字仲明,曹州府濟陰人。幼善文,以回文詩4篇中進士,人謂之“王回文”。真宗時任亳、淮司事,后升至監察御史、梓州路轉運使。天禧中,任尚書兵部員外郎、戶部郎中、龍圖閣侍制、樞密院事。有二子,長子王田,天圣間進士,官至樞密院副使;次子,王疇,字景彝,以父蔭補將作監主簿,累遷太常博士、翰林學士。……[詳細]

42、萬嵩寺

萬嵩寺位于登封市潁陽鎮紫云山西車窯村,據寺內碑刻記載:大清康熙55年創建,清咸豐六年12月重修萬嵩寺暨創建道房。萬嵩寺大殿面闊三間,進深六架椽,硬山式小板瓦頂,該建筑屬清代民間佛教建筑風格,簡樸典雅。大殿內東、西、北三面墻壁上共繪10幅彩色壁畫,并用黑、朱紅、淡藍、白四種顏色組合繪成,分別繪有人物、風景、花草、樹木、獸等圖案。現存碑刻三品,分別為:《創建萬嵩寺記》《皇清開封滎陽縣儒學司訓劉公諱之淵字顏如號愚谷感功德碑》《重修萬嵩寺暨創建道房碑記》殿內壁畫保存較為完好,為嵩山地區佛教寺院所少見,寺內保存的碑刻是該寺歷史的見證,對研究該寺的歷史具有一定的價值。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

43、魏崗遺址

魏崗遺址地處丘陵地區,地勢呈西高東低,后被平整為梯田。在地面采集有陶片、殘石器等遺物。在遺址中部及北部斷崖上發現有灰坑及文化層分布,灰坑為袋狀坑,弧壁平底,坑口距地表0.5米左右,口徑1.2-1.5米,底徑1.8-2.2米,深1.6米,坑內填土為黑灰土,夾紅燒土塊及大量的草木灰,包含物豐富。文化層暴露部分厚0.6-0.8米。另外還發現一處陶窯遺存,大部分已被破壞,內含紅燒土塊、草木灰及陶片等。采集遺物有陶片、石器、獸骨等;陶片有灰陶、黑陶、紅陶等;陶質以泥質陶為主,夾砂陶次之;紋飾有繩紋、藍紋、方格紋、弦紋、素面等;器型有陶罐、高領甕、盆、碗、豆等。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

44、廟溝遺址

廟溝遺址地處鄭州西部郊區的低山丘陵區,嵩山延伸的東北部地帶,地勢由南向北稍微傾斜。賣煤溝是發源于小馬溝村西南的一條須水支流,向東向北經燕溝、桐樹王、三王莊、三里莊,流經須水村東側、北側,成為寨溝。柳溝是一條比賣煤溝為小的須水支流,發源于桐樹王村南高地,向北穿過桐村王村,至柳溝村西入須水。廟溝村位于這兩條支流形成的臺地上,在村北南北長700米、東西寬250米的范圍南廣泛發現有西周早期灰坑。在遺址北部一處廢棄的取土坑暴露的斷崖剖面發現有文化層分布,紅褐土,夾有少量的草木灰及炭粒,土質較硬,包含物較為豐富,主要為陶片。所見遺物以陶鬲、陶盆、板瓦居多。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

45、高坡巖遺址

高坡巖遺址位于新鄭市區北25公里的龍湖鎮高坡巖村南臺地上。現存遺址南北長300米,東西寬125米,面積3.75萬平方米。遺址文化層厚1~2米,采集到的遺物主要有石斧、石鏟、石鑿等生產工具,陶片可辨器形的有釜形鼎、盆形鼎、小口尖底瓶、白衣褐彩及白衣黑彩彩陶缽、高領罐、紅陶鼎、紅陶盆等。在遺址斷面上發現有房基,為白色料礓石夯筑,還發現墓葬、灰坑等。文化層中殘存有不少紅燒土塊,草拌泥塊等。高坡巖遺址是以仰韶文化為主的聚落遺址,延續到龍山時期。該遺址文化內涵豐富,文化堆積較厚,時代延續較長,對于研究中原地區新石器時代晚期文化面貌具有一定價值。第一批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

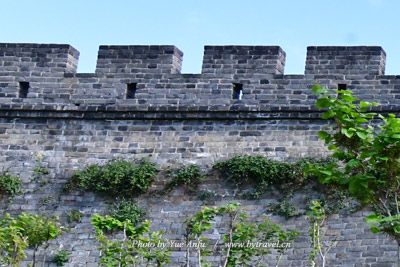

46、東周古城

該城東、北、西三面城墻都較直,惟南城墻曲折,造成東西城墻的不均等,東寬西窄,使故城形狀呈“刀把形”。該城有城墻和城壕兩部分組成。城墻保存狀況較好。南城墻長983米,西城墻長446米,北城墻長887米,東城墻長560米,城墻周長為2876米,總面積約43萬平方米。城墻四周均有城壕,寬約60米。城墻采用砂質粘土和粉沙土,分層夯筑而成。城墻四周發現缺口六個,有的是城門遺跡。城墻西南角處,上頂平坦,傳說是“點將臺”。東城墻內側有一高崗,傳說是監倉,即-犯人之處。東城墻外有一并列的雙峰崗,叫門倉崗。該城址的文化內涵豐富,文化堆積較厚,為春秋戰國時期城址。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

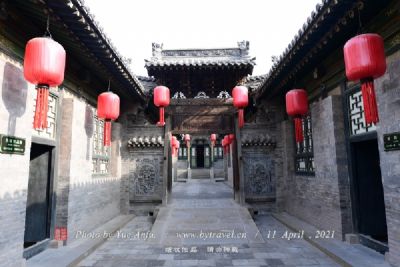

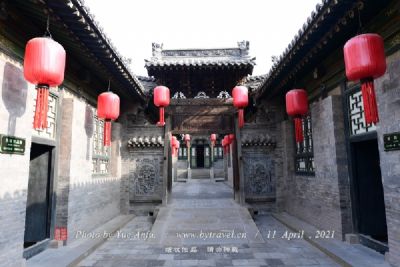

47、耿介故居

耿介生于明天啟二年(1622年),卒于清康熙三十一年(1693年),登封城西南街人,字介石,號逸庵,清順治九年中舉(1652年),十年中進士,選入翰林院,初為庶吉士,后升檢討,出任福建巡海道道員,康熙元年(1662年)任江西湖東道道員,后轉任直隸大名兵備道道使,康熙三年(1664年),歸里行孝,期滿辭官倡學、興復嵩陽書院,自任山長,捐自家田三百余畝為嵩陽書院學田,聘中州名儒李來章,冉覲祖,竇克勤為嵩陽書院主講,至此嵩陽書院自宋、明以后又一次興盛,耿介故居就是當時耿介及其家人居住之場所,建于明代中后期、清代重修,清代后期耿氏后裔將其辟為祠堂。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

48、青龍山魏長城遺址

青龍山實為一圓形土崗,由此向東有高低不平的山崗10余個,隴海鐵路由青龍山北坡下東西穿過,東有潮河,北流折東;東北古時為圃田澤,崗上有列子故里和新建的管城老年活動中心。據調查,青龍山崗高近50米,在崗南側半坡上,發現一個有沙性粘土分層夯筑而成的帶狀夯土遺跡。該遺跡殘長50余米,寬20米,殘存高度0.7米,北到青龍山崗頂,被七十年代修建的軍事工程疊壓,東南部被修路取土破壞,夯層厚度8-12厘米,夯窩較平。包含物有泥質繩紋陶片,以灰陶為主,紅陶較少,器形有豆柄、大口甕、寬沿盆、板瓦等。根據夯土遺跡的形狀、結構及包含物分析,應為魏長城遺址的一部分。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

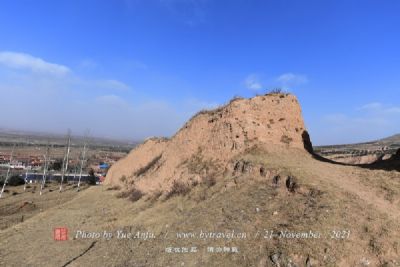

49、負黍城

負黍城位于登封市大金店鎮南城子村周圍、潁河南岸的臺地上,東有安廟河,西鄰段村河,南依青紅嶺,南高北低,三面環水,一面靠山易守難攻。據《竹書紀年》載:“周安王五十七年,韓伐鄭,占領陽城及負黍”。《史記﹒秦本紀》載:“秦昭王五十一年,將軍摎攻韓,取陽城、負黍。”由以上文獻記載可知,負黍城早在春秋戰國時期已是鄭韓兩國的西部邊防重鎮。負黍城東西寬約400米,南北長約800余米,面積30余萬平方米,南城墻位于鐵爐溝村北,夯層厚6~8厘米;城內文化層厚1~5米,出土有春秋戰國、秦、漢時期的陶、鐵器等。該城對研究春秋戰國的歷史具有一定價值。第一批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

50、滎陽翟溝瓷窯遺址

滎陽翟溝瓷窯遺址,位于滎陽南部浮戲山和嵩渚山之間的丘陵地帶,東西綿延數十里,從目前調查情況來看,翟溝一代最為集中燒制時代自隋唐開始,一直延續到元代,燒制時間之長,為全國所罕見,隋青瓷就發掘于此。它質地細膩、釉色沉穩、別具一格,是隋朝青瓷,也是我國古代青瓷的代表作。翟溝瓷窯遺址位于滎陽市崔廟鎮翟溝村一帶的山谷中,北距滎陽15公里,是解放后鄭州地區發現的一處規模較大的古代瓷窯遺址。整個瓷窯遺址分布在滎陽市崔廟鎮西北部和劉河鎮東部的丘陵地區,北靠三山、萬山南麓,南臨東西走向的山陵,東西綿延十余里,南北跨度1.5公里,其中僅翟溝村周圍的遺址面積就達20余萬平方米。……[詳細]

51、崔氏石坊及碑刻

崔氏石坊及碑刻位于登封市大金店鎮文村西頭北側崔氏墳塋內。石坊刻立于明代中期,為三間四柱形,通高2.88米,寬4.50米,坐北面南,坊頂用橫枋蓋頂,浮雕有花草圖案,橫枋下置闌額,陽刻隸書“崔公先塋”,額左刻有“賜進士巡撫都御史崔景榮”,右刻有“賜進士湖廣兵備副使嵩陽崔應科立”楷書。中柱陽面刻有:“開垣肇跡祖宗功德流澤遠,中岳發祥昭穆甲科蔭后長”對聯。右側刻“仲子沖壁書”,柱頂雕石獅,坊柱南北有雕花護腳石。石坊小巧別致,雕工精細。墳塋內立有“明湖廣兵備副使登吾崔公神道”碑,該石坊及碑對研究明代石刻藝術及崔氏家族的歷史沿革有重要的價值。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

52、新鄭蔡莊遺址

蔡莊遺址位于新鄭市新村鎮蔡莊村西南,南臨黃水河、東臨能莊水庫、面積約23萬平方米。遺址內發現大量陶片散落在地表或夾雜在斷崖文化層中。遺址內東部文化層厚0.6-0.8米,西部較厚,達1-1.5米。遺址偏西部斷崖有多處灰坑,深1-1.5米,采集陶片以灰陶為主,器型主要有碗、豆、盆、鼎等,紋飾主要有繩紋、弦紋、布紋等。另外在遺址內還采集到兩件鐵器和兩塊米字方格紋墓磚。初步判斷,該遺址為一處東周時期文化遺存。該遺址內涵豐富、文化堆積較厚,對于研究東周時期的文化面貌具有一定的價值,同時也為鄭韓故城的考古學研究提供了參考。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

53、高辛莊遺址

遺址位于河灣臺地上,雙洎河自遺址北又折而南流,又折西南環繞遺址。遺址南北長約400米,東西長約300米,面積約12萬平方米,文化層堆積厚度為1~3米。遺址保存較好,地表為耕地。遺址東南部主要分布為東周文化層,西北部主要為龍山、二里頭文化堆積層。二里頭時期文化層包含陶片可辨器形有鬲、罐、尊。東周時期主要以建筑材料為主,多板瓦、桶瓦,紋飾主要為繩紋、附加堆紋,弦紋等。遺址北半部主要為龍山文化堆積層,斷崖處發現燒土塊堆積,厚達2米左右,南半部主要為戰國時期文化堆積層,文化層中大量堆積板、筒瓦等建筑材料。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

54、冶上冶鐵遺址

冶上冶鐵遺址位于登封市告成鎮冶上村。由村名可知,此地歷史上曾立爐冶鐵。遺址分布于村中部及村東南山坡上,面積約2平方公里,文化層厚度1~3米不等,重點區域位于“沙溝”一帶。1984年被發現,1990年秋經國家文物局批準,鄭州市文物考古研究所、登封市文物局聯合對其進行發掘,發掘面積約230平方米,出土遺物有:坩堝、煉渣、陶范殘塊、瓷器殘片等,清理冶鐵窯爐4座,陶窯2座。兩尊立于中岳廟大殿前的金代鐵獅子,就是在冶上鑄造的,另相傳中岳廟內的宋代鐵人也鑄造于此。該遺址歷經宋、金、元、明四朝,對研究我國冶金史具有一定的價值。第一批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

55、滎陽勝利渠

勝利渠(俗稱引汜工程)是滎陽重要的西水東調工程之一,它是將黃河水系汜河之水調入淮河水系,索河的跨流域引水工程。該渠起源于鞏義市草店村寒山寨止于滎陽市老城南關,全長11.5公里,工程由東、西兩干渠組成,西干渠由渠首沿汜河西岸向北,經鞏義市小里河等村,入高山鎮吳溝村、竹川村,注入太溪池。東干渠由渠首鞏義市草店村向東,穿越峽窩鎮、城關鄉到索河辦事處與索河匯流。沿線主要水工建筑物有團結洞、友誼洞、群英洞、勝利渡槽,萬米隧洞、分水閘等,北支渠是東干渠之支渠,從東干渠大王村分水閘向北,經峽窩鎮、上街區、城關鄉、王村鎮入枯河。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

56、小廟咀東遺址

小廟咀東遺址地處鄭州西南部的低山丘陵區,嵩山東北部延伸的余脈地帶。地勢由東南向西北部傾斜,后經過平整形成多級階地。斷崖剖面發現有灰坑和文化層分布。文化層厚1-2.5米,黃褐土,夾有少量的草木灰及紅燒土塊,土質較硬,采集遺物有陶片、石器、礫石、獸骨等。灰坑內填土為灰褐土,夾有大量的草木灰及其紅燒土塊,土質較松,包含物有陶片、獸骨等遺物。陶片陶質有泥質陶和夾砂陶,以泥質陶為主;陶色有灰陶、紅陶、黑陶、褐陶、彩陶等;紋飾有繩紋、附加堆紋、素面等;可辨器形有陶罐、甕、缽、陶環等。在地層內還發現有一件打制石制品。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

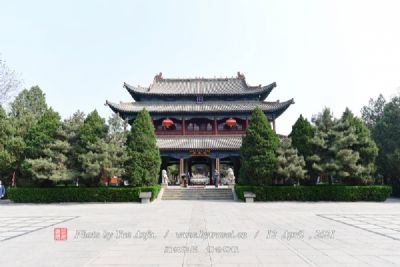

57、登封轘轅關

轘轅關位于登封市區西約13公里嵩山太室山西陲,五乳峰之東,少室山之北,登封與偃師的交界處,關北山坡下有上世紀九十年代新修的207國道,關地勢險要,三面環山。據《登封縣志》記載:東漢何進置轘轅關為八關之一,唐高宗時開鑿關道;宋登封知縣馬仲甫修鑿關道,清高宗弘歷于乾隆十五年(1750年)下令鑿修關道,并建關門洞關樓及其它建筑,形成了一個完整的建筑群落,現存關門洞、火星洞、安陽宮、老君殿、萬佛殿等建筑。在關樓及火星洞的東西兩側上世紀九十年代以后當地民眾集資建有安陽宮、老君殿、萬佛殿等建筑十余間,均紅磚墻、灰瓦頂。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細]

58、煉丹庵

煉丹庵位于嵩山太室山玉柱峰東斷崖下,中岳行宮西南五十米處登山步道西側,西依玉柱峰,南臨峻極宮,北望舍身崖。歷史上一直由登封所管轄,煉丹庵創建于何時不詳,現存建筑均為后代道士及善男信女共同建造而成。據史書記載:詩人李白在開元二十年秋天來到嵩山,聽說嵩山有個女道士焦煉師,曾去拜訪,但一連找了多日,連焦煉師的影子也沒有見到,只好寫下了《贈嵩山焦煉師》一詩。煉丹庵用硅石塊壘砌而成,平面為圓形,直徑4.9米,高2.8米,外形呈圓丘狀,庵的南面有一扇門,高1.5米,寬0.8米,庵內供奉有神像,庵上約2米處的斷崖上有后人篆刻的“煉丹庵”三個大字。……[詳細]