泗洪縣市級文物保護單位介紹

1、泗洪下草灣遺址

下草灣文化遺址位于泗洪縣雙溝鎮東南8公里處的下草灣引河東岸,南臨淮河,北濱洪澤湖,是江-蘇省發現最早的古人類遺址。遺址現狀為普通河坡,2002年被市政府確定為市級重點文物保護單位。1954年6月,中國科學院院士、地質學家、古生物學家楊鐘健教授在下草灣考察時,采集到一段長15.27cm的猿人股骨化石,是新世晚期人類化石,距今約4—5萬年,屬晚期智能人,命名為“下草灣新人”。近年來,專家多次對下草灣地區進行考古調查和科學發掘,發現更新世和中新世古脊椎哺乳動物化石近百種,很多為新種新屬,被稱為下草灣動物群,特別是出土的雙溝醉猿、½-淮寬齒猿,對研究從猿到人的演變過程,具有重要價值。地質學家在考察下草灣遺址時發現,該地區的土層結構為湖相沉積區,被稱為“下草灣高嶺土地層”,與此同類地層統一命……[詳細]

2、江上青烈士墓

江上青(1911-1939),江蘇揚州人,1929 年加入中國共產黨,長期從事黨的地下工作和武裝斗爭。在皖東北積極開展抗日宣傳,推動創辦皖東北軍隊干校,培養了一大批抗日干部。1939年3月,中共皖東北特委成立,楊純任特委書記,江上青為特委委員,進一步推動了皖東北國共合作團結抗戰局面的形成。1939 年8 月29 日,在開辟新四軍皖東北抗日根據地,同敵頑斗爭中犧牲,時任中共皖東北特支書記。原葬孫園鎮,1982 年遷入今址泗洪縣烈士陵園,并樹碑立傳,右張愛萍同志撰寫碑文。墓坐西向東,水泥、磚結構,呈柱形,半圓頂,高3 米,直徑8 米,-為矮花墻,門前立有紀念碑。現為市級文保單位。……[詳細]

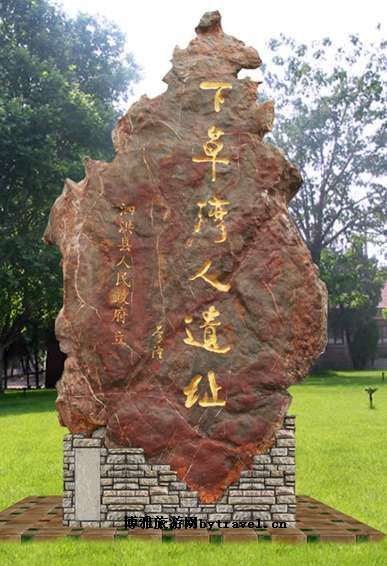

3、下草灣人遺址

下草灣人遺址位于泗洪縣雙溝鎮東南八公里處。南臨淮河,東濱洪澤湖,是河湖間的崗嶺地帶,海拔44.4米。由于濱湖灣,且有廣泛的水草資源,故稱“下草灣”。下草灣地層被稱為“下草灣高嶺土地層”。是地質年代中新世的典型地層,故地質專家把同類地層統一命名為“下草灣系”。1954年中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的楊中健教授在下草灣發現一段人類股骨化石,經研究確定為舊石器時代的智能人,被命名為下草灣人,距今4—5萬年,為江蘇省首次發現的人類化石。1981年,南京博物院考古人員在下草灣東南一公里的火石嶺發現與下草灣新人同時期的舊石器遺址,面積1500平方米,出土有刮削器、尖狀器等。……[詳細]

4、雙溝慘案公墓

雙溝慘案公墓坐南面北,墓前有石碑一通,為1995年5月雙溝鎮人民政府立石,鐫隸書“日軍侵華雙溝慘案遇難同胞公墓”。1940年中秋節,侵華日軍對雙溝鎮進行掃蕩,共燒毀房屋4000余間,殺害居民500多人,其中有400多具尸體已無法辨認,泗南縣人民政府決定在鎮北建造公墓,安葬死難同胞。原公墓為土封墓,1995年重修改為磚石混凝土墓,呈覆斗狀,高約4米,周長20米,并配屬紀念碑亭、紀念館等附屬設施。現為市級文保單位,并被列為江蘇省愛國主義教育和江蘇省紅色旅游基地。2005年6月,被公布為宿遷市第二批市級重點文物保護單位。……[詳細]

5、泗洪浮山堰遺址

浮山堰遺址,位于泗洪縣泗河鄉潼河村南,現存的部分在淮河的河床上。清光緒《泗虹合志》記載:梁天監十一年(514),梁武帝在淮河上修筑長達4.5公里的浮山堰,以抗拒北魏入侵,灌壽陽《梁書》記載:浮山堰工程浩大,動用20萬人,歷時兩年。堰長9里,下闊一百四十丈,上廣四十五丈,高二十丈,深十九丈五尺。遺址現存長約300米,黃土夯筑,寬15-50米,高約4米左右,出土銅箭頭、鐵劍等。堰的剖面是夯土層,現殘存的部分得到了很好的保護。浮山堰遺址對研究古代水利工程、戰爭和軍事設施等都有重要的意義。……[詳細]

6、老山漢墓群

老山漢墓群,位于泗洪縣梅花鎮東北500多米處。2011年,為配合梅花鎮木材廠建設,市文廣新局聯合南京大學歷史系對該墓地進行搶救性考古發掘。此次發掘共清理古墓葬34座。出土漢代器物有陶器、銅器、鐵器、玉器200余件。其中發現的兩套殮藏玉為國家一級文物。該墓葬群東邊為郭嘴遺址,對研究淮河流域漢代的土墩墓形制具有重要意義。……[詳細]

7、崔莊漢墓

位于泗洪縣瑤溝鄉崔莊村。有5座封土墩,南北一字排列,相距200~400米不等,一座已暴露出墓道墓門,墓門前十幾米處曾出土成套的漢代青銅鼎。另一封土墩,存高2~3米,底徑15~20米左右。平整土地時被推平。地表采集到漢代陶片、殘磚及“五銖”錢幣等。……[詳細]

8、龍廟遺址

遺址地處平原地貌,為臺形遺址。遺址墩高3.5 米,文化層厚2 米,面積約7000 平方米。采集到的陶片以泥質灰陶為主,器形有鼎、鬲、豆、甗等。曾經出土過鹿角、石斧、石錛、骨鏃等。……[詳細]

9、張墩遺址

張墩遺址俗稱掛劍臺。張墩遺址所在地位平原臺地,遺址中間略高,向四面緩慢降低呈漫坡狀,東、北方向至張墩村,西、南方向為大面積農田,面積約1萬多平方米。墩頂較周邊地表高約1.5米,文化層厚2米左右,土色深黑灰。地表采集文化遺存以夾砂黑灰、紅褐陶為主,紋飾有弦紋、繩紋等。可辨器形有鬲、甗、豆、罐等。2003年進行考古發掘,現為市級文保單位。2005年6月,被公布為宿遷市第二批市級重點文物保護單位。……[詳細]

10、王遷遺址

王遷遺址位于泗洪縣梅花鎮王遷村西20米,北距趙圩村1.5公里,南臨村道,西距攔山河1200米。為新石器時期聚落址。遺址地處平原臺地,中部隆起,四周漸緩降低,東西長180 米,寬150 米,面積27000 平方米。地表采集有夾砂紅陶罐耳、泥質灰陶鬲足、罐、盆等殘片,還可見白陶蛋殼陶片。文化層厚1.8米,內涵豐富。現為市級文保單位。……[詳細]

11、松林莊古猿化石出土點

地處丘陵崗地。1977年,中科院李傳夔在泗洪松林莊調查,首先發現中新世古猿牙齒化石,1981 年在松林莊西北約0.5 公里的沙礫石坑周圍發現古猿化石,后被命名為發“江淮寬齒猿”和“雙溝醉猿”。這是繼云南開遠和祿豐古猿之后,發現的我國第三個古猿化石出土地點,為猿人的進化提供了新的資料。現為市級文保單位。……[詳細]

13、澗北遺址

澗北遺址位于泗洪縣魏營鎮澗北村南800 米的農田中,東臨車魏公路,東南為澗北窯廠,北距改澗路200米,西面緊靠澗北村,遺址由大小二墩組成,大墩在東小墩在西,緊密相連,二墩結合部有一條南北向的排水溝通過。墩高約2 米,東西長250 米,南北寬150 米,面積約3萬平方米,地表陶片很多,有夾砂紅陶及泥質灰黑陶。采集到的標本有鬲足、陶紡輪,罐、盆等殘片。紋飾有細繩紋,指捺紋等。文化層厚約2.5 米,據采集標本特征分析屬青蓮崗文化遺存。澗北遺址是淮河流域保存較好的人類居住址,對研究新石器時期蘇北聚落址的分布,淮河流域地區文明的起源有著十分重要的意義。該遺址現為市級文保單位。……[詳細]

14、王鋪烽火墩遺址

王鋪烽火墩遺址位于泗洪縣魏營鎮王鋪村西北的崗地上,東北距先鋒水庫2公里,東南臨王鋪村,遺址呈圓墩臺型,墩高4 米,底徑15 米左右,墩北原為古代驛道,頂部殘存約1 米厚的灰黑土層。據清光緒《泗虹合志》記載;宋時筑,從上塘向東南延伸,經魏營至雙溝鎮,共有8 座。元代以后繼續沿用。該遺址是現今僅存的一處。……[詳細]

15、下草灣人化石遺址

1954 年6 月中國科學院古脊椎動物和古人類研究所楊鐘健、賈蘭坡等人,在下草灣調查河貍化石時,于引河東岸撿取一段人類股骨化石,長15.2.厘米,屬右股骨的上半段,骨脊尚明顯,表面布滿長尾纖孔,小轉子基部以上缺損,經測定,這段股骨屬于舊石器時代更新世晚期人類的,距今約4-5 萬年,屬晚期智人。1981年,南京博物院考古人員在下草灣東南約1公里處的火石嶺發現與下草灣人同時期的舊石器遺址,面積約1500平米,出土有刮削器、尖狀器等。近年來,中科院古脊椎動物與古人類研究所的專家多次對下草灣地區進行調查和發掘,專家大膽推測:下草灣人是北京猿人的后裔,是現代中國人的祖先之一,下草灣人股骨化石的發現,打破了南方更新世晚期地層中無原始人類蹤跡可尋的論說,對研究從猿到人的演變過程有重要意義。現為市級文保單位……[詳細]