廣東省市級文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

281、龍上古寨

龍上古寨位于湯南鎮新鋪園村,為湯南羅氏始祖羅安于南宋景炎年間創建,占地面積16373平方米,至今已有700多年歷史。城墻圍筑而成的龍上古寨獨具傳統建筑風貌。古寨規模宏大,寨內建有三街六巷十二祠堂七十二合院,最多時曾居住過4000多人。始建于明嘉靖三十一年(1552年)的“羅氏宗祠”,是目前寨內保護得最完整的建筑。整座古祠建筑面積1479平方米,分正廳、中廳、門廳。古寨建成以來,人才輩出,有“一門三進士,兩協一天官”之美譽。據《豐順縣志》載:龍上古祠曾出文武進士3名、文武舉人19名。2014年1月被梅州市人民政府公布為市級文物保護單位。……[詳細]

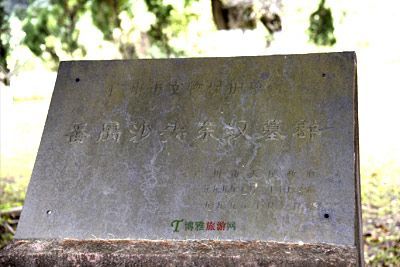

282、番禺沙頭東漢墓群

番禺沙頭東漢墓群位于廣東省廣州市番禺區沙頭街沙頭村銀平路龜崗東麓。1993年開始對墓地進行鉆探和發掘。在長約300米,寬約100米的山麓范圍內,發現東漢磚室墓22座,對其中的12座進行了發掘清理,出土各類隨葬品近500件。此墓群的年代屬東漢晚期,墓主應屬當時有一定身份的富戶或官吏,具有重要的研究價值。1999年7月,廣州市人民政府公布為文物保護單位,公布名稱為番禺沙頭東漢墓群。東漢墓群墓葬構筑形式多樣,其中單穹窿頂的有“中”字形、“十”字形、“凸”字形、“T”字形,雙穹窿頂的有“串”字形、“土”字形等,大部分墓都由墓道、封門、甬道、前室、后室、壁龕等組成。以現在保存較好、規模最大、出土器物最為豐富的3號墓為例:該墓坐北向南。為單穹窿頂“十”字形磚室墓,由墓道、封門、甬道、前室、左側室、右側室……[詳細]

283、李子長墓

李子長墓在南海市西樵山云路村。建于明嘉靖十年(1531年),原貌保存。墓壁為石砌,墓堂以石灰砂鋪面,半月形。墓地面積40平方米,依山勢坐南向北。墓后有“李山后土之龍神”和“崇祀鄉賢”碑刻,有番禺甘學篆書“名儒風高”橫額。碑楷書“大明高士抱真子李子長先生之墓”,墓碑是南海霍韜撰文、陳本城書丹、甘學題篆。李子長(1436年~1526年)名孔修,號抱真子,工詩善畫,與唐寅、仇十洲同時,自成一家。民間傳說多,如:畫貓,鼠見驚走。1994年南海市人民政府公布為文物保護單位。……[詳細]

284、德云橋

德云橋原位于廣東省佛山市順德區北滘鎮碧江社區德云圩的河涌上,現遷移至碧江社區民樂公園。建于清嘉慶年間(1796—1820)。南北走向跨越碧湖上。為單孔石拱橋,長20.5米,寬3.2米。橋拱由麻石橫聯式砌筑。橋身麻石構造,上陰刻“德云橋”行楷大字。橋面由13塊麻石并排砌筑,素面欄桿圍護。橋兩端以16級麻石石階上橋面。雖異地重建,但是基本保存了現狀。現在的德云橋體量依然較龐大,風度端莊穩重,是順德古石拱橋的代表作之一。2006年10月25日,德云橋被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]

285、四基天主堂

四基天主堂位于廣東省佛山市順德區容桂街道四基居委新圩路清波直街9號。清光緒二十七(1901)年始建,中華民國十七年(1928)重建。由五座房屋組合成一庭院,包括玫瑰堂、頭門、招待所、告解室2個。教堂仿哥特式建筑風格。坐西北向東南,混凝土結構,高四層,高聳尖頂上置十字架。門窗上部呈拱形,置彩色玻璃。堂內呈拉丁十字架布局。教堂是順德及附近地區教民的重要活動場所,是研究清末民國建筑藝術和順德及附近地區宗教活動的實物資料。2006年10月25日,四基天主堂被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]

286、中國人民解放軍粵桂邊縱隊舊址

廉江中國人民解放軍粵桂邊縱隊舊址位于廉江市長山鎮鯽魚塘村西南。原是鯽魚塘村西南面一處廣闊草坪。1949年8月1日,根據中共中央軍委命令和中共華南分局指示,中國人民解放軍粵桂邊縱隊在此宣告正式成立。毛主席、朱總司令發來賀電。粵桂邊縱隊司令員兼政委梁廣、副司令員唐才猷、政治部主任溫焯華、參謀長楊應彬、下轄8個支隊,共25000多人。作戰地域包括當時粵、桂兩省邊區39個市、縣1000多萬人口。縱隊下屬的第一支隊,也同時在此成立。1981年廉江市人民政府公布為文物保護單位。……[詳細]

287、瀝滘衛氏大宗祠

衛氏大宗祠:位于海珠區瀝滘村,占地1911平方米。建于明朝年間,1993年8月定為廣州市文物保護單位。衛氏大宋祠主體建筑坐北朝南,有儀門、門樓、前廊、主殿、廂廊等。從祠堂進入前座,可仰望“百世周宗”橫匾,而門樓的“燕子斗”拱相傳只有皇親國戚才有資格建造,兩旁還有一對柚木對聯寫著“文章華國,詩禮傳家”;主體建筑東西兩翼有青龍、白虎巷,天街有花崗巖砌成的寬闊平臺,四周圍有花崗巖欄桿等。主脊上有動物和人物塑像造型,瓦檐有木雕檐板封瓦口及各種柚木木雕屏風、對聯、橫匾,工藝頗為精致。……[詳細]

288、廣州古海岸遺址

廣州古海岸遺址位于海珠區石榴崗路與華南快速干線交匯處西北側,為廣州市文物保護單位。遺址由海蝕崖、海蝕洞和海蝕平臺三部分組成。它們由海浪侵蝕而成,是六七千年前廣州古海岸存在的證據。如今海岸已南移了100多公里。該遺址是世界上已發現的最深入陸地的古海岸之一。在海珠區石榴崗路,還曾發現有古沙堤,沙堤埋有海生貝類動物牡蠣的殼(蠔殼),這是古海岸存在的又一物證。這些海蝕崖、洞、平臺、古沙堤以及大量的蠔殼,從不同方面印證了廣州歷經滄海桑田的變化,具有頗高的科學、教育、旅游價值。1937年5月,中山大學地理學教授吳尚時首次在七星崗發現了這一片完整的海蝕臺地、懸崖和巖洞,認定是距今年約五、六千年的第四紀所形成的地貌,證明了這里原是古海岸。現代地質學家又進一步研究認為,海珠島在遠古年代原是珠江出海口“漏斗灣”……[詳細]

289、御波橋

御波橋位于廣東省佛山市順德區倫教街道三洲居委文明東路。始建于清代咸豐年間,光緒十一年(1885)重修。為單孔石拱橋,東西走向,跨越何家涌。全長16.3米,頂寬3.10米。花崗巖橋墩。以麻石條石橫聯式砌筑橋拱。七塊青石板砌成橋面。橋兩邊以麻石臺階上落。北面欄板陰刻“御波橋” 三字,落款為“光緒十一年乙酉仲春重建”。南面陽刻“御波橋”三字,落款與北面同。花崗巖欄桿,欄桿兩端置四只小靠山石獅。橋梁體態優美,保存較好。2006年10月25日,御波橋被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]

290、南村牧伯里民居群

南村牧伯里一巷4號位于廣東省佛山市順德區樂從沙滘南村牧伯里一巷4號。清代建筑風格。主體建筑三間兩廊式布局。坐東南向西北,金字硬山頂,青磚墻,紅砂巖石腳。麻石窗框,鐵窗枝,窗楣有拱形山水灰塑。街門向西,小屋檐素胎瓦當,雕花封檐板,花鳥磚雕墀頭,墻楣花鳥壁畫,麻石門框、門額、門檻,趟櫳門,兩扇木門,三級麻石階上街門。民居里還有后院一些附屬建筑廚房、柴房、沖涼房、廁所及水井。該民居屬于牧伯里最常見的民居。2006年10月25日,南村牧伯里民居群被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]

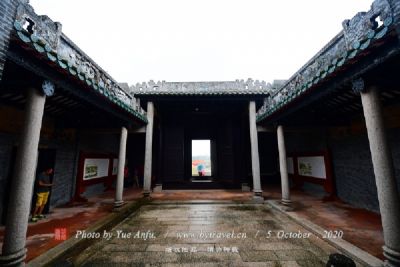

291、長洲黃氏大宗祠

中山黃氏大宗祠位于中山市西區長洲村。始建于明萬歷年間,歷代均有重修。該祠坐北向南,三間三進布局,中、后座置有左右廂房,其規模布局頗大,面積1600平方米。抬梁式木構架,前檐園盤形坐斗,上置如意斗拱,雕龍托腳。硬山頂,用蠔殼作外墻,龍船脊灰雕,槅扇裝修部份的木雕精堪,灰塑、磚雕藝術品均保存完好。1990年中山市人民政府公布為文物保護單位。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發出《關于公布第五批廣東省文物保護單位通知》,長洲黃氏大宗祠被列入廣東省文物保護單位。……[詳細]

292、茶塘村洪圣古廟

茶塘村洪圣古廟位于廣東省廣州市花都區炭步鎮茶塘村南社。建于清嘉慶二十一年(1816年),光緒二十八年(1902年)重修,2003年再次重修。茶塘的洪圣古廟是花都規模最大,建筑藝術、文化內涵個方面一流的。廟里面所有的木材都是坤甸木,門前立有兩條龍柱。古村中最好玩的看點是“華爾街”——“財主佬巷”足征里,足征里巷是有名的財主佬巷,屋宇建筑十分講究,統一為三間兩廊,一式青磚,像廣州西關大院那樣,巷門加“抵制嚴嵩門”,大廳“趟櫳”。村落中一年最熱鬧的是每年正月十六日那天早上八時的“搶炮會”,各房親醒獅隊陸續進場,各自帶上雄雞、四時果品,先到洪圣古廟拜祭,然后在廟前空地獻藝,表演武術,各式器械、拳種、套路令人目不暇及。洪圣公是南海之神(茶塘村在歷史上曾隸屬南海),據說洪圣公在歷史上確有其人,他姓洪名熙……[詳細]

293、招氏大宗祠、仲山招大夫祠

招氏大宗祠、仲山招大夫祠位于白云區金沙街道橫沙社區,年代為清,類別為古建筑。2008年12月,被公布為第七批廣州市文物保護單位。保護范圍:東北從招氏大宗祠建筑外緣外延5米,局部至仲山招大夫祠東北側相鄰建筑外墻線,西北、西南從祠堂建筑外緣外延5米,東南至仲山招大夫祠建筑東墻一線。建設控制地帶:東北至塘錢崗街現狀路東邊線,西北從保護范圍外緣外延約15米,西南從保護范圍外緣外延約20米,東南至涌邊街9號建筑南墻線、涌邊街7號5層建筑東墻線及橫沙大街現狀路南邊線。……[詳細]

294、余屋牌坊

余屋牌坊位于東莞市東城區余屋村村口。明萬歷四十一年(1613年)為表彰余士奇父子而賜建。清光緒年間、1993年、2000年重修。牌坊為四柱三間三樓。明樓為木結構歇山頂,額施如意斗栱承重。坊額一面刻“進士”、一面刻“賜恩”四個大字。余士奇,東莞余屋村人。明萬歷二十六年(1598年)進士,授官寧國知府,斷疑案快速準確,卒于任。其父余宗旦,于明萬歷四十一年(1613年)得敕賜文林郎。同年九月賜建此牌坊。1989年東莞市人民政府公布為文物保護單位。……[詳細]

295、張民達墓

張民達墓位于先烈路廣州動物園西側,由許崇智擇地,建于1926年。墓門為兩柱花崗石牌坊,坊額上橫書“張民達先生墓道”;坊內水泥墓道的右面是風雨亭和鄧澤如撰文、鄒魯書的碑記,左面是宣講臺,臺內石碑刻“捐軀為國”4字,左右各有嵌書“通文”、“達理”的碑石。沿墓道拾級而上是半月形墓堂。譚延闿題寫的“張民達先生之墓”石碑鑲嵌在堂正中的花崗巖石墻上。石碑前有花崗石祭桌。墓園占地面積2438平方米,園內樹木郁郁蔥蔥,莊嚴肅穆。1983年8月,廣州市人民政府公布為市級文物保護單位。……[詳細]

296、明倫堂財產信條碑亭

明倫堂財產信條碑亭建于1937年,坐西北向東南,面寬6米,進深6米,高6米。碑亭為磚石結構,水泥平頂,由八條羅馬柱承重,兩側各有一條麻石凳,陶制花紋圖案地磚。亭前有麻石石獅一對。亭內正面墻體鑲嵌“東莞明倫堂財產保管確定信條碑記”1通,為青石陰刻,碑高1.85米,寬0.77米。“東莞明倫堂財產保管確定信條”是1936年時任明倫堂委員長的李揚敬訂立,并在公園筑此亭,希望“一邑公共之財產,乃可互相維持”。該碑為認識當時東莞公共事務活動,了解東莞歷史文化提供了一個實物參照。……[詳細]

297、克勤堂建筑群體

克勤堂民居群西面屋位于廣東省佛山市順德區仙塘村朝陽農場朝陽大街。晚清建筑。坐東南向西北,面闊10米,進深11米。為典型的三間兩廊式布局的嶺南民居。硬山頂,青磚墻,紅砂巖石腳。墻上開紅砂巖貓兒窗。正屋為高大紅砂巖石門框。克勤堂是清代仙塘村一賴姓人創立的商業品牌,經營山貨、絲織品等。后賴姓在仙塘廣蓋豪宅多間,村人亦稱為“克勤堂”。克勤堂建筑群體是有關順德晚清時期商業活動的一個實物,具有一定價值。2006年10月25日,克勤堂建筑群體被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]

298、見龍橋

西華見龍橋位于廣東省佛山市順德區勒流街道西華村見龍門牌坊旁。俗稱“步半橋”。建于清康熙年間(1662—1722)。西南-東北走向。長17.5米,寬3.3米。為單孔石拱橋。以紅砂巖構造,橫聯式砌筑橋拱。橋面由十五塊紅砂巖鋪成,每行三塊,共五行。東北邊11級石階,西南邊9級石階,每階由三塊大紅砂巖及三塊小紅砂巖拼成,需一步半走一級,故俗稱“步半橋”。橋欄外側陽刻“見龍橋”三字。橋梁古舊大方,形制保存完好。2006年10月25日,見龍橋被列入第四批佛山市文物保護單位。……[詳細]