河南省市級文物保護單位介紹

洛陽市 鄭州市 南陽市 焦作市 信陽市 平頂山市 安陽市 駐馬店市 周口市 許昌市 新鄉市 開封市 三門峽市 商丘市 濮陽市 鶴壁市 漯河市 濟源市 河南省文物古跡 河南省紅色旅游 河南省名人故居 河南省博物館 河南省十大祠堂 河南省十大古村 5A級景區 4A景區 河南省十大景點 河南省十大免費景點 全部 河南省特產 河南省美食 河南省地名網 河南省名人 [移動版]

| 原墓冢占地面積6000平方米,現為平地。墓前立宋代碑刻2通:一通是王博文之子王疇所立,碑高1.98米,寬0.64米。題銘為:“宋□□□□□(5個被鑿毀)樞密院累贈太師中書令兼尚書封鄭國公謚肅諱博文字仲明王公之墓”;一通為王田之子第峋等7進士所立,題銘:“大宋朝奉部太守常少卿致仕護寫賜紫金魚袋諱田字介然王公之墓”。王博文,字仲明,曹州府濟陰人。幼善文,以回文詩4篇中進士,人謂之“王回文”。真宗時任亳、淮司事,后升至監察御史、梓州路轉運使。天禧中,任尚書兵部員外郎、戶部郎中、龍圖閣侍制、樞密院事。有二子,長子王田,天圣間進士,官至樞密院副使;次子,王疇,字景彝,以父蔭補將作監主簿,累遷太常博士、翰……[詳細] |

| 景店烈士陵園位于登封市盧店鎮景店村東部,豫03公路的西側。陵園安葬烈士69位,生前均系劉伯承司令員指揮的中國人民解放軍二野九縱隊七十七團指戰員。1954年從城關公社焦河大隊和大冶公社又各遷葬兩位,共合73位。烈士家屬先后遷葬原籍33位,現有烈士墓40座, 墓前均立有高0.30米、寬0.18米、厚0.085米的青石墓碑一塊,上刻楷書烈士的籍貫、姓名和生前職務。2013年,登封市民政部門在景店烈士陵園西側征地10余畝,改建為登封市烈士陵園,原烈士墓遷入新征地區域內,并建烈士紀念碑。景店烈士陵園是解放戰爭登密戰役中英勇獻身烈士的安息地,是極好的革命史教育場所,具有很高的革命歷史教育價值。第二批鄭州市……[詳細] |

| 萬嵩寺位于登封市潁陽鎮紫云山西車窯村,據寺內碑刻記載:大清康熙55年創建,清咸豐六年12月重修萬嵩寺暨創建道房。萬嵩寺大殿面闊三間,進深六架椽,硬山式小板瓦頂,該建筑屬清代民間佛教建筑風格,簡樸典雅。大殿內東、西、北三面墻壁上共繪10幅彩色壁畫,并用黑、朱紅、淡藍、白四種顏色組合繪成,分別繪有人物、風景、花草、樹木、獸等圖案。現存碑刻三品,分別為:《創建萬嵩寺記》《皇清開封滎陽縣儒學司訓劉公諱之淵字顏如號愚谷感功德碑》《重修萬嵩寺暨創建道房碑記》殿內壁畫保存較為完好,為嵩山地區佛教寺院所少見,寺內保存的碑刻是該寺歷史的見證,對研究該寺的歷史具有一定的價值。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 奎星閣位于輝縣市南村鎮南村華石嶺山頂。又名魁星閣、魁星塔、奎文閣,是輝縣北部山區侯兆川人修建的一座象征文運昌盛的標志性建筑。創建于清光緒十年(1884)。奎星閣為寶篋印經塔,青石結構。五層六角,通高12米。上部六角之上均有一個馬耳形邊飾。東西向辟門道貫通,兩門之上與北面塔壁上各有一個十字形石雕窗。西面塔壁上嵌有一塊碑刻,長0.64米,高0.40米,橫排鐫刻“奎星閣”三字,左右兩側分別有“侯兆川仝建”、“大清光緒拾年四月”等落款。第五層高2米,為饅頭形塔剎和葫蘆形寶頂。塔北側辟有踏步直通頂部。旁邊放置清光緒拾年桂月“創修奎文閣序碑”一塊。2005年新鄉市政府公布為市級文物保護單位。……[詳細] |

| 【僧忠親王祠】位于于今開封市東棚坂街小學內,現存大殿為清代建筑。清同治三年(1862年)清廷命僧格林沁統轄山東、河南事務,任直隸、山東、河南、山西四省總督、撫巡,提督、總兵等職。同治四年(1865年)入山東鎮壓捻軍,在曹州北高莊戰役中死于捻-下。清廷皇帝欽賜在河南省建立科爾沁忠親王僧格林沁專祠。該祠現存大殿,坐北面南,長20米,寬10米前墻磨磚,出廈。室內木構件有彩繪,畫工精細,色彩明朗。殿外為三級石階。院內有清同治十年僧忠親王祠碑一通,碑文反映了太平天國失敗后,北方農民義軍繼續堅持戰斗,不斷取得勝利的歷史事實。時代:清地址:開封市順河區東棚板街一師附小院內……[詳細] |

| 魏崗遺址地處丘陵地區,地勢呈西高東低,后被平整為梯田。在地面采集有陶片、殘石器等遺物。在遺址中部及北部斷崖上發現有灰坑及文化層分布,灰坑為袋狀坑,弧壁平底,坑口距地表0.5米左右,口徑1.2-1.5米,底徑1.8-2.2米,深1.6米,坑內填土為黑灰土,夾紅燒土塊及大量的草木灰,包含物豐富。文化層暴露部分厚0.6-0.8米。另外還發現一處陶窯遺存,大部分已被破壞,內含紅燒土塊、草木灰及陶片等。采集遺物有陶片、石器、獸骨等;陶片有灰陶、黑陶、紅陶等;陶質以泥質陶為主,夾砂陶次之;紋飾有繩紋、藍紋、方格紋、弦紋、素面等;器型有陶罐、高領甕、盆、碗、豆等。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 高坡巖遺址位于新鄭市區北25公里的龍湖鎮高坡巖村南臺地上。現存遺址南北長300米,東西寬125米,面積3.75萬平方米。遺址文化層厚1~2米,采集到的遺物主要有石斧、石鏟、石鑿等生產工具,陶片可辨器形的有釜形鼎、盆形鼎、小口尖底瓶、白衣褐彩及白衣黑彩彩陶缽、高領罐、紅陶鼎、紅陶盆等。在遺址斷面上發現有房基,為白色料礓石夯筑,還發現墓葬、灰坑等。文化層中殘存有不少紅燒土塊,草拌泥塊等。高坡巖遺址是以仰韶文化為主的聚落遺址,延續到龍山時期。該遺址文化內涵豐富,文化堆積較厚,時代延續較長,對于研究中原地區新石器時代晚期文化面貌具有一定價值。第一批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 該城東、北、西三面城墻都較直,惟南城墻曲折,造成東西城墻的不均等,東寬西窄,使故城形狀呈“刀把形”。該城有城墻和城壕兩部分組成。城墻保存狀況較好。南城墻長983米,西城墻長446米,北城墻長887米,東城墻長560米,城墻周長為2876米,總面積約43萬平方米。城墻四周均有城壕,寬約60米。城墻采用砂質粘土和粉沙土,分層夯筑而成。城墻四周發現缺口六個,有的是城門遺跡。城墻西南角處,上頂平坦,傳說是“點將臺”。東城墻內側有一高崗,傳說是監倉,即-犯人之處。東城墻外有一并列的雙峰崗,叫門倉崗。該城址的文化內涵豐富,文化堆積較厚,為春秋戰國時期城址。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

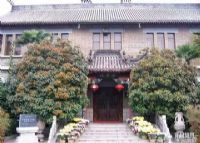

| 付幼田,其上代曾是清末鹽政使,從事天津至北京鹽運。在天津均有家業,靠鹽運發財后,在新鄉北關街又置地建房。付家大院呈三進院形式,坐南朝北,隨坡而建,堂屋建在高處,房后有一棵500多年的古老槐樹。大院房屋均是磚木結構,硬山墻,青磚藍瓦,房屋的脊瓦(背)清磚的雕飾,花紋均保存完好。堂屋面闊14.3米,寬5.3米,高為兩層,配房一進院面闊14米,二進院面闊11.5米,三進院面闊13.3米,寬4.5米,整個大院結構整齊、寬大,具有清代民居建筑特點。位置:新鄉市紅旗區東安巷15號(四中東墻北側)2005年12月被列為新鄉市文物保護單位……[詳細] |

| 廟溝遺址地處鄭州西部郊區的低山丘陵區,嵩山延伸的東北部地帶,地勢由南向北稍微傾斜。賣煤溝是發源于小馬溝村西南的一條須水支流,向東向北經燕溝、桐樹王、三王莊、三里莊,流經須水村東側、北側,成為寨溝。柳溝是一條比賣煤溝為小的須水支流,發源于桐樹王村南高地,向北穿過桐村王村,至柳溝村西入須水。廟溝村位于這兩條支流形成的臺地上,在村北南北長700米、東西寬250米的范圍南廣泛發現有西周早期灰坑。在遺址北部一處廢棄的取土坑暴露的斷崖剖面發現有文化層分布,紅褐土,夾有少量的草木灰及炭粒,土質較硬,包含物較為豐富,主要為陶片。所見遺物以陶鬲、陶盆、板瓦居多。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 耿介生于明天啟二年(1622年),卒于清康熙三十一年(1693年),登封城西南街人,字介石,號逸庵,清順治九年中舉(1652年),十年中進士,選入翰林院,初為庶吉士,后升檢討,出任福建巡海道道員,康熙元年(1662年)任江西湖東道道員,后轉任直隸大名兵備道道使,康熙三年(1664年),歸里行孝,期滿辭官倡學、興復嵩陽書院,自任山長,捐自家田三百余畝為嵩陽書院學田,聘中州名儒李來章,冉覲祖,竇克勤為嵩陽書院主講,至此嵩陽書院自宋、明以后又一次興盛,耿介故居就是當時耿介及其家人居住之場所,建于明代中后期、清代重修,清代后期耿氏后裔將其辟為祠堂。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 青龍山實為一圓形土崗,由此向東有高低不平的山崗10余個,隴海鐵路由青龍山北坡下東西穿過,東有潮河,北流折東;東北古時為圃田澤,崗上有列子故里和新建的管城老年活動中心。據調查,青龍山崗高近50米,在崗南側半坡上,發現一個有沙性粘土分層夯筑而成的帶狀夯土遺跡。該遺跡殘長50余米,寬20米,殘存高度0.7米,北到青龍山崗頂,被七十年代修建的軍事工程疊壓,東南部被修路取土破壞,夯層厚度8-12厘米,夯窩較平。包含物有泥質繩紋陶片,以灰陶為主,紅陶較少,器形有豆柄、大口甕、寬沿盆、板瓦等。根據夯土遺跡的形狀、結構及包含物分析,應為魏長城遺址的一部分。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 開封賓館二號樓位于開封市自由路中段開封賓館內。此處原為開封縣救濟院院址,后轉入美國本篤修女會名下。1937年原救濟院全部拆除,并進行新建。1938年新建筑竣工,二號樓即為其中之一,為修女居住之用。1941年,太平洋戰爭爆發后,該處成為日本駐開封領事館的館址。1945年9月,由美國本篤修女會收回。1948年開封解放后,此處房產交天主教開封教區接收管理。1954年由開封賓館使用至今。該建筑據說系中國著名建筑師楊廷寶教授赴美留學回國后所設計。開封賓館二號樓建筑設計精美,外觀精致,施工考究,是中西合璧式建筑的典范,頗具建筑藝術價值,現為開封賓館的高級客房。……[詳細] |

| 盧仝故里碑位于濟源市思禮鎮思禮村盧仝文化廣場上。中華民國元年(1912年)立。碑高1.83米,寬0.71米,碑樓形式,石碑原放于盧氏祠堂內后人移建于此砌為水泥樓。碑樓首部泥塑對聯“淵芳馥風”,“賢才公詩與日月同輝,德澤潤野使薈草爭妍”。碑身文字 “盧仝故里”楷體,為清末廣東道監察御史劉邁園1911年所書。盧仝(約795—835年),唐代詩人,“初唐四杰”之一盧照鄰的嫡系子孫。祖籍范陽(今河北涿縣),生于河南濟源市武山鎮(今思禮村),早年隱少室山,自號玉川子。一生愛茶成癖,所作《茶歌》在茶業史上影響深遠。此碑是研究盧仝茶文化的實物資料。……[詳細] |

| 崔氏石坊及碑刻位于登封市大金店鎮文村西頭北側崔氏墳塋內。石坊刻立于明代中期,為三間四柱形,通高2.88米,寬4.50米,坐北面南,坊頂用橫枋蓋頂,浮雕有花草圖案,橫枋下置闌額,陽刻隸書“崔公先塋”,額左刻有“賜進士巡撫都御史崔景榮”,右刻有“賜進士湖廣兵備副使嵩陽崔應科立”楷書。中柱陽面刻有:“開垣肇跡祖宗功德流澤遠,中岳發祥昭穆甲科蔭后長”對聯。右側刻“仲子沖壁書”,柱頂雕石獅,坊柱南北有雕花護腳石。石坊小巧別致,雕工精細。墳塋內立有“明湖廣兵備副使登吾崔公神道”碑,該石坊及碑對研究明代石刻藝術及崔氏家族的歷史沿革有重要的價值。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 負黍城位于登封市大金店鎮南城子村周圍、潁河南岸的臺地上,東有安廟河,西鄰段村河,南依青紅嶺,南高北低,三面環水,一面靠山易守難攻。據《竹書紀年》載:“周安王五十七年,韓伐鄭,占領陽城及負黍”。《史記﹒秦本紀》載:“秦昭王五十一年,將軍摎攻韓,取陽城、負黍。”由以上文獻記載可知,負黍城早在春秋戰國時期已是鄭韓兩國的西部邊防重鎮。負黍城東西寬約400米,南北長約800余米,面積30余萬平方米,南城墻位于鐵爐溝村北,夯層厚6~8厘米;城內文化層厚1~5米,出土有春秋戰國、秦、漢時期的陶、鐵器等。該城對研究春秋戰國的歷史具有一定價值。第一批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 龍觀云妝觀遺址位于平頂山市石龍區西部的青石嶺東麓,明代,坐西朝東,占地面積約8畝,建筑面積約5000平方米。現有娘娘殿、祖師殿5間及生活房5間,廟前建有土地廟2間,娘娘塑像雕藝精湛,慈眉慧眼,栩栩如生。為后代在原址重修。龍鳳云妝觀始建于明朝,相傳明嘉靖帝失政,奸臣嚴嵩把持朝政,陷害忠良,抄斬了戶部尚書王昌顯滿門300余口,其子王宏外逃,聚眾打富濟貧,后有蘇(云妝)娘娘到此義收王宏,因蘇身懷六甲,于正月十六日陣前生子,娘娘去世,當地群眾為紀念蘇娘娘和王宏,在青石嶺東麓建了龍鳳云妝觀及王宏廟(王宏廟現已損壞,只剩下部分基石)。2012年,被市政府公布為市級文物保護單位。……[詳細] |

| 滎陽翟溝瓷窯遺址,位于滎陽南部浮戲山和嵩渚山之間的丘陵地帶,東西綿延數十里,從目前調查情況來看,翟溝一代最為集中燒制時代自隋唐開始,一直延續到元代,燒制時間之長,為全國所罕見,隋青瓷就發掘于此。它質地細膩、釉色沉穩、別具一格,是隋朝青瓷,也是我國古代青瓷的代表作。翟溝瓷窯遺址位于滎陽市崔廟鎮翟溝村一帶的山谷中,北距滎陽15公里,是解放后鄭州地區發現的一處規模較大的古代瓷窯遺址。整個瓷窯遺址分布在滎陽市崔廟鎮西北部和劉河鎮東部的丘陵地區,北靠三山、萬山南麓,南臨東西走向的山陵,東西綿延十余里,南北跨度1.5公里,其中僅翟溝村周圍的遺址面積就達20余萬平方米。……[詳細] |

| 蔡莊遺址位于新鄭市新村鎮蔡莊村西南,南臨黃水河、東臨能莊水庫、面積約23萬平方米。遺址內發現大量陶片散落在地表或夾雜在斷崖文化層中。遺址內東部文化層厚0.6-0.8米,西部較厚,達1-1.5米。遺址偏西部斷崖有多處灰坑,深1-1.5米,采集陶片以灰陶為主,器型主要有碗、豆、盆、鼎等,紋飾主要有繩紋、弦紋、布紋等。另外在遺址內還采集到兩件鐵器和兩塊米字方格紋墓磚。初步判斷,該遺址為一處東周時期文化遺存。該遺址內涵豐富、文化堆積較厚,對于研究東周時期的文化面貌具有一定的價值,同時也為鄭韓故城的考古學研究提供了參考。第二批鄭州市重點文物保護單位……[詳細] |

| 廉村躍進門及祝愿臺位于平頂山市葉縣廉村鎮政府門前,始建于1967年3月,原在廉村街灰河橋頭東,文革期間,投工修建。由于修建省三級公路時南線,于2006年4月搬遷到廉村鎮政府大門口。躍進門為牌枋式建筑,高7米,寬12米。祝愿臺始建于1967年4月,位于廉村鄉政府院內,文革初期人們在吃飯前,都要到祝愿臺前,手拿“毛主席語錄”,祝愿毛主席萬壽無疆,身體永遠健康,然后才能吃飯。祝愿臺為照壁式建筑,高10米,寬6米,占地70平方米,上 書-毛主席詩詞。此兩處不可移動文物是文革時期的典型建筑,對研究文革時期人們信仰提供實物資料。2012年,被市政府公布為市級文物保護單位。……[詳細] |