江蘇省市級文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

241、沈家弄沈宅

沈家弄沈宅位于蘇州市吳中區甪直鎮東市下塘街沈家弄3號,是水鄉古鎮中比較罕見的花園洋房。沈家弄沈宅目前占地面積為249平方米,有大廳1棟、花園洋房1棟、香臺1個。該宅建于民國初期,原有兩路四進,坐北朝南,規模較大。1954年,曾為甪直鎮人民政府駐地。該宅后期多處翻建和重修,至今僅存東、西二路,東路有大廳、西路有花園洋房。大廳面闊三間9.75米,進深8.7米,內四界,前單步后雙步,扁作抬梁式。兩次間上有閣樓,次間前有走廊,后有廂房,西廂上有閣樓。花園洋房面闊三間10.7米,進深9.2米,清水磚砌置,門框、窗框線條清晰,紋飾大方,做工精細。洋房后有一座穿堂,前有走廊,特別顯示了水鄉古鎮建筑特色的就是廊下建有一個小小的石拱橋,從廊的兩端拾級而上,站在穿堂正門處,也就相當于站到了石拱橋的橋面上,別出心……[詳細]

242、朱梓墓

朱梓墓位于連云港市贛榆區沙河鎮朱屯村西北400米路北側。朱梓(1542-1616),字孔材,沙河鎮人。歷任道州知府,天柱縣知事,中憲大夫。萬歷四十四(1616)年病歿。墓穴面積240平方米,高4米,墓四周植松60余棵,墓前立碑一塊,墓前20米處立石牌坊一座,額上陰刻萬歷漕運總督李三才題“曠代奇勛”四字。明萬歷二十一年(1593),朱梓任湖廣省靖州天柱御千戶所吏目。經一年,蕩平境內無視朝廷20余寨;三年,軍民安居樂業。朱梓因升任浙江海鹽知縣,軍民聞訊上 書-苦留。朝廷為其所感,賜縣天柱,升朱梓為知事,朱梓成為史載因人設縣第一人。病逝后,苗民自天柱運石行萬余里至贛榆修墓立碑,哭三月始去。其中二人不走,終身不娶,守墓至死,合葬于朱梓墓西側。2010年被公布為連云港市第四批文物保護單位。保護范圍:西……[詳細]

243、方孝孺墓

南京方孝孺墓方孝孺墓是南京市重點文物保護單位。現墓區由牌坊、神道、方孝孺銅胸像、24塊碑刻、墓前平臺、墓碑、墓丘及墓后照壁組成軸線對稱式布局,依山就勢,保持原有的環境風貌。墓區全部由青石筑就。環境幽靜,樹高林密,古柏參天,自成一景。方孝孺生于1357年,卒于1402年,浙江寧海人。是朱元璋的皇長孫朱允炆的老師。因為太子朱標死得早,朱元璋就把皇位傳給了朱允炆,這就是建文帝。后來他的叔叔燕王朱棣起兵“靖難”,奪取了皇位。要方孝孺寫即位詔書。方孝孺堅拒不從,被滅十族(九族加門生共十族),遭難者達873人。明萬歷年間,著名戲劇家湯顯祖(代表劇作《牡丹亭》)為其修墓立碑建祠,后毀于戰火,清李鴻章任兩江總督時,又重新為其修墓立碑,民國江蘇省省長韓國鈞又重修,后來均遭焚毀。1999年,雨花臺風景區特請東南……[詳細]

俞濟時舊居原為譚少華(偽新華銀行董事,后逃往美國)化名潭謙吉,于1928年-1937年間購地873.06平方米,建有磚木結構西式風格的主樓,附屬樓及平房各1幢,建筑面積434平方米。抗戰勝利后,該處為俞濟時使用。1949年5月,因業主不在寧空置,后由市房產局執行代管。目前該處仍有主樓,附屬樓、平房各1幢,其主樓坐北朝南,假三層,青磚外墻,人字頂,青瓦,其附屬樓及平房也均為青磚外墻,人字頂,青瓦,房屋保護很好。現該處為南京軍區司令部干部住宅。俞濟時(1904-?)浙江奉化人,陸軍上將俞飛鵬之侄,黃埔陸軍軍官第一期步科,陸軍大學將官班甲級第一期畢業,參加兩次東征及北伐戰爭,1936年1月授中將銜,后歷任74軍軍長,第10集團軍副總司令,20集團軍副總司令,19集團軍副總司令,第5軍第86軍軍長,……[詳細]

245、大芝麻巷民居群

大芝麻巷民居群位于大芝麻巷18、20、34、36、36-1號,清末民初建筑。該民居群為以36號為中心,東側為34號之一,西側為36號之一,坐北朝南。18號民居,民國初期建筑。住宅坐北朝南,前后兩進,三間兩廂對合式住宅,中以天井相連。此宅結構完好,木槅門、窗保持原樣。20號民居,清代建筑。水磨磚雕門樓,兩開間門廳。入內,北側原有花廳三間,現已改建;西首二道門,進門為小過廳,中間為天井,北有住宅四進,均為三間兩廂。該建筑內部結構及槅扇門、窗,均保存較好。36號民居,前為照壁,上有磚雕“鴻禧”二字,住宅前后四進。第一進為門廳,面闊三間,入內中為天井,三面回廊。第二進為大廳,面闊三間,前置卷棚。第三、四進為三間兩廂住宅,中以天井相連。34號之一民居,前后三進。第一進書房三間,東側為廂房(龍梢)。第二……[詳細]

246、陶氏宅園

陶氏宅園位于盛家浜4、6、8號,盛家浜東出游馬坡巷,西出剪金橋巷,中段南側支巷稱小粉弄,巷長158米。古稱成家浜巷,原有西通第一直河的斷頭河浜,西端跨有成家橋。民國初年曾由“道養市民公社”主持整修河浜駁岸,增加石護欄。上世紀20年代末填浜廢橋拓巷。4號原系民國上海郵務工會理事長王震百宅院,王震百曾于1949年參與國共通郵談判,宅占地1.07畝,建筑面積358平方米,院內有樹齡200年的廣玉蘭一棵和黃揚樹。6號為張姓律師宅院。8號為東吳綢廠業主陶伯淵宅園。民國8年(1919年),由上久坎和大成恒兩家紗緞莊投資籌建的東吳綢廠在閭邱坊巷創辦,創始人陶耕蓀和管受之,主要產品是東吳葛、塔夫綢、東吳綃等,是蘇州絲織業熟織物品種最多的工廠。1937年,日軍轟炸蘇州前夕,陶耕蓀舉家逃至洞庭東山,后有人誤傳口……[詳細]

247、松筠小筑

松筠小筑為民國二十二年(1933年)由工商業家胡芹生建造,坐南朝北,內有庭院、四面廳及西式青磚假三樓等建筑,“松筠小筑”四字為沙彥書,舊有唐駝書“賜谷堂”匾及鄭孝胥、莊蘊寬等人書寫的楹聯。門前有太湖石,東大門有磚雕門樓、門墩石、半亭等。松筠小筑內原有珍貴石碑10多方。它是典型的民國建筑代表之一,2008年2月26日松筠小筑被市政府公布為市文保單位。主體建筑是兩層假三樓青磚樓房。有漢白玉石碑、照壁;有漢白玉石臺一張,邊長0.82米,厚0.13米,石臺高0.73米,有精美石凳4張,上面有云紋和蝙蝠,另有鼓形石墩18個,有門墩石一對,凳面直徑0.23米,有漢白玉金魚缸一個,長1.28米,寬0.8米,高0.7米,石刻圖案精美,另有青石大魚缺,置大明崇禎3年,長2.3米,寬1.08米,高0.9米,有十……[詳細]

248、南京清涼寺

南京清涼寺,始建于南朝,是中國佛教禪宗五家之一------法眼宗的發源地。法眼宗為南唐高僧文益禪師所創,其禪學思想在中國佛教史上具有崇高的地位和價值,影響遠及日本、韓國及東南亞,歷史意義十分深遠。清涼山即因寺而得名。作為南唐首剎,鼎盛時期的清涼大道場是南京佛教傳統文化、清涼山精英文化、金陵地域文化的重要代表,“清涼問佛”更是流傳久遠的“金陵四十八景”之一。因而,在此國泰民安,佛法昌隆之際,恢復、重建這座千年古寺,不僅能滿足海內外佛教徒禮拜祖庭,尋根問祖的心愿,找到法眼宗的“根”,重振法眼宗風,也有利于落實市委關于“整合佛教資源”的指示,填補鼓樓區沒有恢復寺院的歷史空白,對推進集自然、歷史、觀光、人文為一體的和諧都市發展有著不可估量的意義。為此,南京市宗教局、南京市佛教協會與南京市園林局、清涼……[詳細]

249、竹爐山房石刻

竹爐山房石刻位于無錫市錫惠公園竹爐山房第二進“秋雨堂”內。明洪武二十八年,惠山寺高僧普真(性海)請湖州竹工編制竹爐,煮二泉水泡茶,并請王紱繪圖,王達撰文,名流唱詠,裝幀成卷。隆慶間,竹爐及圖卷移至惠山寺彌陀殿。萬歷二十三年(1595),殿毀于火,鄒迪光重建,更名竹爐山房。后竹爐圖卷漸增新篇,至清乾隆時,成海內珍品。弘歷南巡,數次借閱并作題詠。1779年圖卷焚毀。又乾隆帝仿王紱筆意親補竹爐首圖,命人補繪補寫全部圖詠,賜內廷收藏王紱《溪山漁映圖》,又命將歷次幸惠山御制詩,摹鐫刻碑,于山房右側建寶翰閣一并收藏。按竹爐圖卷摹刻的碑石則嵌于山房內之秋雨堂。咸豐十年(1860),惠山寺毀于兵火,竹爐及圖卷盡失。劫后余存的竹爐山房石刻,計寶瀚閣舊物三方、秋雨堂舊物三十五方,均嵌于清末重建的秋雨堂。其中干達……[詳細]

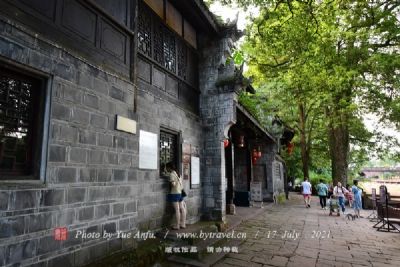

250、同里龐氏宗祠

同里龐氏宗祠位于吳江區同里鎮,年代為1924年。龐氏宗祠在同里鎮珍珠塔景區內,原大門在船舫浜,后門臨街面河。龐氏先世由吳江龐山分支大光鄉,清初始卜居同里。族人龐慶麟系同治十三年(1874)進士,曾任戶部主事。光緒二十一年(1895年),自任上倦退,斥資興建龐氏宗祠。民國十九年(1930),龐元潤將宗祠從同里下鄉移遷于此。解放前夕,地下黨領導的農民自衛工作隊,曾駐扎在龐氏宗祠內,作據點監視同里的地方反動武裝,直至同里區人民政府成立,該支農民自衛武裝奉命編組為區大隊,才從龐氏宗祠撤離。解放后,宗祠改糧庫屯谷之處。2003年后,成為珍珠塔景點的一部分。祠堂前后四進,依次是墻門、穿堂、享堂、寢堂,共四十余間,建筑面積871.64平方米,占地2357平方米,是同里鎮最大的祠堂。享堂面寬12.23米,進……[詳細]

251、富安橋

•周莊古鎮最古老的橋,橋樓的一樓與二樓并不相通,構造獨特。景點介紹這是周莊古鎮最古老的橋,始建于1355年,由沈萬三之弟沈貫(俗稱沈萬四)出資重建后成了石拱橋,同時改名為富安橋。橋頭四座二層橋樓臨水而立,有趣的是一樓與二樓并不相通,必須通過石橋邊的階梯才可到達二樓。富安橋上有五塊罕見的武康石,同時有不少吉祥浮雕。站在橋上,可以欣賞優美的水巷風光,并拍照留念。據說在富安橋上走三遍會事業有成,有興趣的話可以上網了解下-總理與富安橋的逸事。特別提示因為富安橋比較有特色,來這里的人非常多,建議避開節假日等游覽高峰期,否則拍張單人照都困難。地址:蘇州市昆山市周莊鎮中市街東端(周莊古鎮景區內,近沈廳)類型:古跡橋歷史建筑游玩時間: 建議20分鐘電話: 周莊古鎮電話:4008282900;05……[詳細]

252、錢塘路12號民國建筑(黃杰舊居)

黃杰舊居建于1945年,其院落占地面積約800平方米,建有磚混結構的西式樓房1幢,附屬小樓及平房1幢,建筑面積501平方米,原產權人為黃杰。解放前,黃杰自住,解放后由市房管局代管,先后撥給三野招待所等單位使用,目前,該處仍有主樓,附屬小樓、平房各1幢。其主樓坐北朝南,高二層,粉色外墻,人字頂,青瓦帶老虎窗和壁爐,一樓突出門廊,二樓帶露天小陽臺,院中北側一小二樓均為粉色外墻,人字頂,青瓦,院中環境及整體建筑保護均較好,現為南京軍區司令部干部住宅。黃杰(1902-1995年),湖南長沙人,畢業于黃埔陸軍軍官學校,曾隨何應欽參加北伐戰爭,隨蔣介石參加中原大戰,1933年任徐州海州地區警備司令,1935年4月授少將銜,10月晉中將銜,后歷任國防部次長,湖南省政府主席,第一兵團司令。去臺灣后,晉陸軍一……[詳細]

253、茅塘橋

茅塘橋[浦口區永寧鎮浦合公路13.6公里處�明代�市級文物保護單位]茅塘橋現名“毛擔橋”。“茅塘橋在治北三十里,明洪武三年(1370)建,橋廣5丈、磚券、五甕,跨后河上(滁河支流之一),為驛路要道;屢被洪水沖決,知縣劉英重建。國朝同治六年(1867),知府涂宗瀛檄候補知縣廖綸監修。同治十一年,巡道孫依言重修”(《江浦埤乘》)。解放戰爭時期,-軍隊東撤時,炸毀一橋孔。1952年以木質結構修復。1967年12月,經省交通廳工程局批準,由揚州橋梁工程隊按原橋樣式復修,保持了舊有的古樸風采。茅塘橋大致為南北方向,其橋西有一河與所跨之河相交成丁字型,為防汛工作需要,現橋西已筑堤壩并和該橋聯成一體,橋孔大部分已雍塞。該橋現長74.6、寬13米,中孔凈跨9米,拱高5米。浦合公路……[詳細]

254、喬冠華故居

喬冠華故居中外聞名的外交家喬冠華(1913--1983),本是江蘇省建湖縣東喬莊人。其父喬守恒繼承祖業,擅于詩詞歌賦、琴棋書畫,教子嚴謹。喬冠華5歲入塾,開始熟讀詩書。16歲時,考入清華大學哲學系,為同級中年齡最小的學生。在清華大學期間,喬冠華開始接觸馬克思主義的著作,積極參加我地下黨領導的進步活動,為左派學生的代表之一。新中國成立后,喬冠華歷任中華人民共和國國際新聞局局長、外交部政策研究室副主任(周恩來兼主任)、外交部亞洲司司長、外交部副部長、部長等職。喬冠華的一生為我國的外交事業作出了重要貢獻。1983年9月,因患重病,在北京逝世,終年70歲。喬冠華故居位于建湖縣慶豐鎮東喬村,1984年,慶豐鎮政府對其進行修繕,并由當時鹽城市市委書記曹興福同志為故居題字。1997年,慶豐鎮政府派專人赴京……[詳細]

袁曉園舊居原為國民政府資源委員會工程師譚季甫和譚延塏之長子譚伯羽于1930年自建,其總基地面積16153平方米,建有磚木結構的西式樓房1幢,平房2幢,建筑面積約480平方米。其樓房坐西北面東南,地下一層,地上假二層,米黃色拉毛外墻,四坡頂,人字頂,紅瓦錯落有致部分外墻下半部分為石頭壘沏,屋頂帶老虎窗。其主樓東側現還保留水塔1座,二十世紀四十年代.袁曉園先生和丈夫葉南先生曾在此生活,目前該處為某干部住宅,房屋保護較好。袁曉園(1901-2003年)江蘇武進人,國民黨元老,我國文化、新聞界知名人士葉楚傖的兒媳,早年兩度赴法留學,曾于30年代任廈門稅務局局長,40年代曾任駐印度加爾各答領事館副領事,是民國歷史上的活躍人物,此外,她曾是宋美齡的法文翻譯,后任紐約聯合國總部科秘書,1985年,她回北京……[詳細]

256、常州登云橋

登云橋位于常州市鐘樓區西林村委東岱村委東岱橋南30米,登云橋始建于清康熙十年(1671),早時叫東戴橋,東岱村名也由此而來,后來改為登賢橋,嘉慶十四年(1809)、同治十年(1871)重建,民國九年(1920)重建時改名登云橋。東戴橋改名登云橋,據說是東岱村鄉民盼望生活平步青云越來越好,討個吉兆,把東戴橋改名為“登云橋”。登云橋為南北向,橋全長18.8米,寬3米,橋西長7.65米,東長8.35米,橋孔直徑5.5米,橋高距水面3 米,橋西側橋臺階為19級,橋東側臺階有20級。橋欄用花崗巖條石筑成,保存完整,存三根望柱。橋身為青石質,兩側各有一對橋耳,橋面兩側各有兩排石級,石級中間做有一條專供獨輪車通行的單車道,行走推車都很方便。橋身南北兩邊拱形橋洞上的橋梁上分別陽刻“登云橋”三個圓框正楷大字,……[詳細]

257、唐寅故居遺址

唐寅故居遺址即寶華庵,又稱文昌閣,位于平門內西大營門雙荷花池13號,1982年被列為蘇州市文物保護單位。唐寅(1470-1524),字伯虎,號六如居士,蘇州人,明代薪名畫家,“吳門四家”之一。弘治十八年(1505年),一說正德二年(1507年),唐寅于桃花塢擇地建宅,署額桃花庵,據載有桃花庵、夢墨亭、學圃堂、蛺蝶齋諸構。清順治初,名醫沈明生得其址,構筑夢墨亭、六如亭、桃花庵、蓉鏡亭等,時人稱為唐家園。乾隆年間僧禪林、道心改建為寶華庵,光緒年間又曾改作文昌閣。現有建筑面積511平方米,坐北朝南,大致可分為兩路兩進房屋。西路頭進為臨池而建的水閣,面闊五間15.4米,進深9米,硬山項,內構船篷軒,圓作梁架。第二進為殿堂。水閣東側有清代石板小橋“青蓮橋”跨池,以通出入。1987年對水池進行了浚治,池……[詳細]

258、還陽泉

還陽泉位于鼓樓區清涼山83號,年代為南唐。南唐古井位于南京市鼓樓區清涼山公園的清涼寺院內,又稱還陽井、還陽泉。根據現存的史料來看,還陽井挖掘于南唐保大三年(945年)。據說,當時還陽井水源豐沛,儼如泉涌,水質甘醇清冽,即使外面的世界再干旱,這口井也從來沒有干涸過。還陽井名字神奇,故事也神奇。相傳,經常飲用此井里的水,頭發到老也不會變白,白發的人如果長期飲用此井水還可以變回烏發。1987年,專家們還陽井的井水進行了化驗,化驗結果表明井水中含有較多的鍶成分,而鍶是人體內所需的成分。還陽井位于亭子的中央。亭子四周用高大的欄桿圍了起來,偶爾有游人慕名而來,也只能站在亭子的外面遠遠觀望,不能接近。雖然只能遠觀,但井廊上的斑駁印跡還是非常明顯。井廊四周箍了一圈鋼圈,帶鎖的井蓋將井口密密地封住。一口井,一……[詳細]

259、南京中山陵永慕廬

南京中山陵永慕廬 永慕廬中山陵園紀念性建筑之一、位于中山陵東北海拔300米的小茅山頂萬福寺古剎遺址旁。 永慕廬為陳均沛建筑師設計,新金記康號營造廠承建,1929年冬天開工,歷時四個月完工。1929年春,中山陵第一期工程墓室、祭堂即將竣工之際,孫中山先生葬事籌備委員會決定選擇小茅山頂,建筑孫中山家屬守靈處,題名為“永慕廬”。 水慕廬房屋建筑采用東方式造型,內設客廳一間,臥室四間,旁設廚房一間,附屬用房四間,總面積二百余平方米,用鋼筋混凝土和石頭砌筑。房屋之外,布置花圃,并以山石砌筑圍墻。風景清幽,建筑古樸。-、孫科曾在此守靈。 抗戰期間,永慕廬被毀,僅剩下一段殘垣斷壁和國民政府行政院院長譚延闿題寫的“永慕廬”石楣橫額一塊,石額為陰刻楷書。 1995年3月12日,孫中山先生逝世70周年紀念日,中……[詳細]

260、石壁永慧禪寺

江蘇永慧禪寺,又名石壁寺,因寺廟背靠一塊百仞石壁而得名,現屬凈土宗所轄,位于江蘇省蘇州市吳中區光福鎮。寺中主持,均從靈巖山佛學院中來。據說原先卻是臨濟宗的道場,山上現存有數處臨濟宗大師的墓址。臨濟宗是禪宗五宗二派之一,對待前來參學的人采用棒打、聲喝等方法,有著直截痛快,雷厲風行的風格,因此有“臨濟將軍”之稱,憨山大概也是臨濟宗的禪僧。寺踞山巔,掩映在森森古木之中,主建筑“大雄殿”匾額為趙樸初手書。寺后石壁多摩崖石刻,著名的有朱德的老師李根源、李的老師孫光庭、晚清封疆大吏陳夔龍、海派大畫家吳湖帆諸人的題詩,皆言志、紀游、懷古之作。最奇的是石壁上生長著一棵罕見的奇樹——石楠,樹齡三百余年,它的根屈曲盤旋,宛若螭龍一般,吸附在石壁之上,人稱“睡龍”,其實不妨徑稱“蟠螭”——蟠曲的螭龍,才與蟠螭山名……[詳細]