白銀市省級文物保護單位介紹

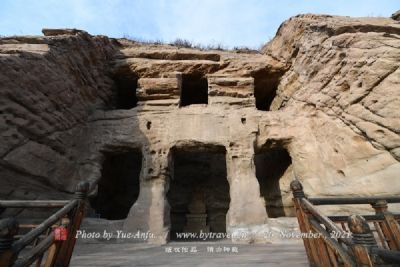

1、法泉寺石窟 AAA

法泉寺石窟法泉寺座落于縣城東十公里處紅山岔內,四周紅色石質山體裸露,山崖下有泉水涌出,以“法門”“清泉”立說,故名法泉寺,是隴上聞名的佛寺之一。法泉寺石窟依山開鑿,始建于北魏時期,唐宋兩代較為鼎盛。現殘留36個洞窟,保存有唐代以來雕塑佛像及壁畫等珍貴文物,具有重要的藝術欣賞和歷史研究價值。唐初大將尉遲敬德曾監督修建法泉寺,宋代崇寧五年(1106年)欽賜法泉寺與西安景云寺為上下兩院禪寺,允許會州法泉寺容納五百僧人修行。明朝正統四年(1439年),靖虜衛指揮房貴與寺院主持桑迦班丹創建大佛殿、天王殿、伽藍殿、觀音堂等。明代兵部尚書彭澤青年時游學至靖遠,曾寄身法泉巖洞潛心讀書,作有《東山八景》詩及《仙堤賦》等詩文。近代有張大千、于右任、何裕、范振緒、張云錦等文化名人尋訪古寺并留下墨寶。張大千曾題聯:……[詳細]

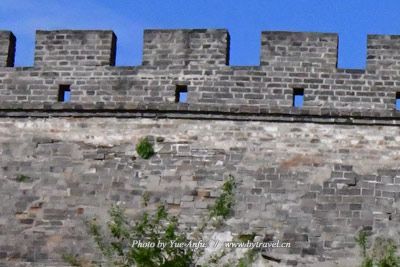

分布于白銀市的靖遠、景泰,蘭州市的永登、安寧、紅古,武威市的天祝、古浪、涼州、民勤,金昌市的永昌,張掖市的山丹、甘州、臨澤、高臺,酒泉市的肅州、金塔及嘉峪關市。跨越7個市15個縣區,全長1200余公里。是防御性軍事設施。另外,在甘南和臨夏兩州境,也有區域性長城,約200公里,不與主長城接,自成體系。亦是地方防御性軍事設施。 省境長城之走向,西起嘉峪關,向東經酒泉、金塔,然后東南行經永昌、再折北至民勤,又折南而下經武威、古浪,東向入景泰,過黃河至靖遠,沿河南岸東北向,出黑山峽入寧夏。是為主線。另一條復線,自武威涼州區黃羊鎮以東的東灘分出,向南穿古浪峽、越烏鞘嶺,沿莊浪河,縱貫永登全境,至蘭州西固區之河口,沿黃河而下,經安寧入蘭州,又東北行,過桑園峽,達靖遠,與主線合而入寧夏同心縣。其中永昌至民……[詳細]

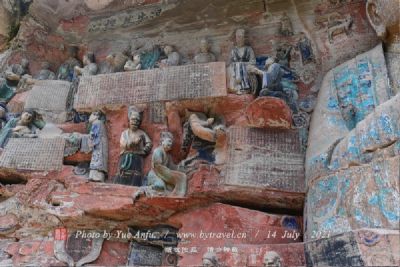

3、紅山寺石窟

紅山寺石窟位于白銀市平川區共和鎮共和村西300米。又名開元寺,據載:元至正十九(1359)年鑿窟修殿,明萬歷十二(1584)年擴建,清乾隆二(1737)年創建窟前木建,古建筑大多已毀,現存1窟,坐北面南,石窟前有雕鑿門闕,進深8、寬6米,券頂,門寬2米,崖前木建為磚木混合結構,硬山卷棚頂殿堂建筑,窟內有釋迦牟尼、觀音菩薩、十八羅漢等。保持基本較好。對研究石窟建筑形制和佛教史有重要價值。省級文物保護單位,平川區愛國主義教育基地。位于平川區西北部的共和鎮境內,省道308線可直接到達。紅山寺亦名開元寺,因座落在紅巖石山上,故稱紅山寺。據寺內石碑記載,紅山寺石窟始建于北魏,明弘治擴建石窟,修大雄寶殿,萬歷十二年(1584)擴建東西殿、法王殿、岳山樓蘇武廟等建筑。乾隆二年(1743)創建窟前木建筑。清……[詳細]

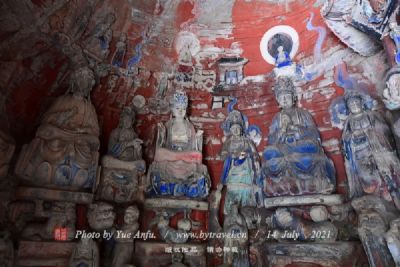

4、五佛沿寺石窟

五佛沿寺五佛沿寺即沿寺石窟。沿寺石窟始建于北魏,唐、宋、明、清時續修過。石窟中有五尊大佛,又名五佛寺。窟內兩旁有小佛千尊,俗稱千佛寺。石窟進深9米,寬7米,中間有5米寬方形柱直抵窟頂,塔柱四面開龕,龕內各塑像一尊。前面釋迦佛為清康熙年間重修,其余三尊形態各異神態自若,腰細面圓,方頤突出,屬宋代晚期作品,窟后南北二角各塑一尊泥佛坐于束腰蓮座之上,較前者造型高大,金面豐腴,體態端莊,均內著“僧祗支”下著裙,外著袈裟,其造像特點大抵為晚唐和五代遺存。南北兩壁有模制影塑小佛像七至九排,計有千尊,置于泥塑假石臺布之上,故有“千佛洞”之稱。前面表層壁畫四個菩薩為清代作品。窟前為磚木結構的三層樓閣,緊接石窟崖面,與石窟巧妙地結合為一體,成為石窟前室。一樓南側置木梯可登二樓。二樓北、東、南三面設繞廊,邊置圍……[詳細]

5、平堡古建筑群

平堡古建筑群包括平堡隍廟、平堡隍爺寢宮、燈山樓、蜂窩樓、貞節牌坊。平堡隍廟位于靖遠縣平堡鎮平堡村中心街北側,始建于明正統三年(1438年),清康熙二年(1662年)重修,由堡子山遷至中心街,現存建筑為道光十八年(1838年)遺存。坐北向南,南北長60米,東西寬50米,占地面積約3000平方米。由二堂、大堂、屏風門、大門自北向南組成完整院落,整體布局嚴謹,風格典雅,保存較完整。現為市級文物保護單位。平堡隍爺寢宮位于靖遠縣平堡鎮平堡小學院內,始建于清代,占地面積約100平方米,建筑坐東面西,硬山頂磚木結構。前檐四柱露明,廊兩側壁各設寬1米的小門,檻墻有兩塊原存磚雕,為蝙蝠、麒麟等圖案,廊前懸掛清代鐵鐘1口。現為縣級文物保護單位。燈山樓又名文昌樓,位于靖遠縣平堡鎮平堡村中心街,始建于清康熙三十年(……[詳細]

6、王進寶將軍墓

王進寶墓位于白銀市平川區黃嶠鄉玉灣村,坐北向南,處于東北高、西南低的灘地中,當地人稱“將軍墳灘”。墓葬及所存石雕建筑延伸約200米,神道寬約20米,原有17道石雕、建筑和造像,現存自北向南依次為:封土1座、神道碑1通(龜趺6只,螭首5塊)、石牌樓遺址1處、石獅1對、文官石像1對、石馬1對、石牌樓1處、龜趺1對、獅座2塊、器械座1對、東西兩處石亭遺址2處、石牌樓遺址1處、石獅1對、旗桿座1對、上馬石1對。墓葬封土為圓形雙丘,底徑14米,高約3米,為與原配孫夫人合葬墓。另有家族墓距該墓6公里。王進寶墓初建于清康熙二十五年(1686年),歷時三年建成,現存石雕及建筑惜毀于文革,但殘骸基本完整,圖案紋飾清晰可見,其規模宏大,布局考究,石工雕鑿精巧,造型豐富精美,對研究清代喪葬、石結構建筑、石雕藝術和……[詳細]

7、白銀露天礦遺址

白銀露天礦遺址位于白銀市白銀區,礦區占地總面積約913.40萬平方米,被稱為“白銀第一爆”的露天礦一號坑大爆破于1956年2月開始,歷時10個月,掘進巷道1.18萬米,藥室473個,開發方量4.91萬立方米,充填巷道4780米,消耗01056萬噸,總費用2133.7萬元。大爆破于1956年7月19日、11月15日、12月31日分三次進行,共完成爆破石量903.10萬立方米,是國內首次大規模爆破工程。露天礦開采了33年,其中一號坑從1956年2月至1984年6月,二號坑從1956年2月至1988年4月。共完成采剝礦巖1013億立方米,提供銅礦石6634萬噸,含銅金屬82.20萬噸;采出黃鐵礦436.40萬噸。產值達39.08億元。露天礦1988年4月閉坑。一采場(一號坑)上部長度1320米,寬……[詳細]

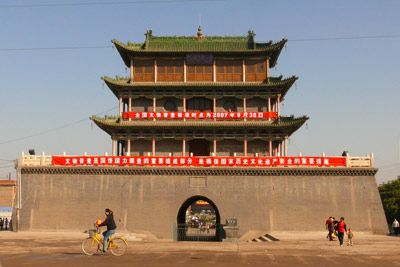

8、靖遠鐘鼓樓

靖遠鐘鼓樓位于靖遠縣城中心。原名譙樓,據《道光·靖遠縣志》載:“譙樓在城中大街協鎮署前,基高三丈五尺方周四十丈,樓三層七楹、高五丈五尺。明正統三年(1438)為指揮房貴建,弘治三年(1490)守備曹雄增修,同治五年(1866)毀于兵亂。民國十四年(1925)在原樓基上重修”。現存建筑為重建后所建。建筑面積約972平方米,坐北面南,磚木結構,建樓修于高7.8米的方形臺基上,臺下拱門連通南北大街,樓為三層五楹,樓東西面寬5間(20.8米),當心間寬3.2米,樓高17米,通高24.78米,歇山頂,從第一層起,樓內設木梯可上三層。拱門南額陰書篆刻“瑞豐”二字,為張云錦所書,北額題“天樞”,傳為知縣李志學書,樓上有邑人陳國鈞撰書一聯“此亦天樞,眾星環拱;嚴然砥柱,萬壑朝宗”。1987--1990年多次……[詳細]

紅堡子紅軍戰斗舊址位于白銀市會寧縣郭城驛鎮紅堡子村,由王家堡子、劉家堡子及宋家堡子構成。舊址中心王家堡子呈內外兩堡回字形,占地面積5600平方米。內堡始建于明代,長35米,寬30米;外堡修建于清代,長80米,寬70米。紅堡子村是中共地下黨的重要活動地之一,更是紅一方面軍一部迎接紅四方面軍勝利會師的一個重要陣地。這里不僅建立過“西北抗日農協會”,同時,還擊潰了會寧會師前敵從靖遠方面增援會寧的國民黨軍,勝利地迎接了會師前后的紅四方面軍一部,成為一、二、四方面軍靜(寧)會(寧)地區會師的有機組成部分。現舊址上建有白銀會州博物館,設有展覽,常年開放。2017年11月8日,入選甘肅省第八批省級文物保護單位。保護范圍:東至東堡墻外側以東20米,南至向前路北側,西至207國道東側,北至王家堡子北堡墻外側以……[詳細]

10、大川渡黃河水車

黃河水車位于白銀市白銀區水川鎮大川渡村南黃河北岸,東接白榆公路,西連黃河兩岸吊橋,南與榆中縣青城古鎮隔河相望,北靠大川渡村村莊。水車始建于明朝,清朝末期在原基礎上進行了修繕,2000年再次重新維修。整個建筑南北長約120米,寬約10米,占地面積約1200平方米。黃河水車相傳是明嘉靖年間蘭州市段家灘段續(嘉靖二年,1523年癸未科進士)考取進士后在河南、湖廣等地為官,歸里后,為造福家鄉,仿南方筒車提灌原理反復實驗而制的一種靠水力沖擊自動提灌工具。水車建筑在地勢較高,有一定水位高度的黃河岸邊。建筑總體可分五大部分:1、攔水壩;2、石砌水車巷;3、水車主體;4、運水木制槽和架;5、石砌和土夯而成的流水干渠、支渠等。水車也叫天車,主體全系木制而成。大川渡黃河水車有20根幅條,39個水斗,基本完好,現……[詳細]

11、牛門洞遺址

牛門洞遺址位于會寧縣頭寨子鄉牛門洞村。是一處馬家窯文化馬家窯、半山、馬廠三種類型共存的遺址。面積約16萬平方米,文化層厚1--2米,暴露有墓葬、灰坑等。采集有馬家窯文化馬家窯類型陶片為泥質、夾砂紅陶片,器表素面或飾繩紋,彩陶紋樣有橙、黃、五彩紋、魚紋、鳥紋、圓圈紋、漩渦紋,器形有盆、碗、罐等;半山類型的陶片為夾砂紅、灰陶,多飾附加堆紋,彩陶紋樣有鋸齒紋、水波紋、葫蘆紋,器形有罐、缽、盆、甕等;馬廠類型的陶片為夾砂紅、灰陶,飾粗條附加堆紋,彩陶紋樣有圓圈紋、螺旋紋、波折紋、編織紋,器形有甕、壺、單把筒形杯、石臼、石祖等。遺址保存較好,內涵豐富,不僅對研究馬家窯文化的分布區域有重要價值,而且也是研究馬家窯文化內涵的重要遺址。……[詳細]

12、寺兒灣石窟

寺兒灣石窟位于靖遠縣北灣鎮天字村東北2公里。又名紅羅寺,窟鑿于紅砂巖崖面上。創建于唐,清康熙、嘉慶年間重修,原有6窟,現存1窟,為平頂式,坐東向西,窟內有石雕一佛一菩薩和唐代造像釋迦、伽葉、阿難、觀音、力士、天王、十八羅漢等泥塑像66尊,高0.03--0.2米。窟門為磚券拱結構,上方有木結構小閣一座,出檐處為斗拱木雕,為清康熙十二(1674)年增建樓基。北崖面上有北魏佛龕一處,距地表高2米,內有浮雕殘跡,配殿和山門毀于清同治年間。窟前留有殘碑半塊,高1.1米、寬0.81米,殘存133字,記載石窟建立經過,又有清乾隆二十七(1762)年碑兩通,陰刻于南面石窟前半壁紅砂崖上。保存較完整,對研究唐代泥塑藝術有重要價值。……[詳細]

13、甘溝驛遺址

甘溝驛遺址位于白銀市會寧縣甘溝驛鎮甘溝驛村三社祖厲河東與當地一條小河的交匯處,遺址呈四方形,長約200米,寬約140米,面積約2800平方米。遺址北臨小河,西臨祖厲河。遺址西現保存有部分城壕,城墻系黃土夯筑,四角有墩,基寬6米,內高5米;外城墻高7-9米。南、北面城墻明顯可見兩個馬面,北面城墻坍塌嚴重;東、西城墻明顯可見一個馬面。城門南北對開,南城門有甕城。城內現有當地群眾修建的廟宇,城內其余地方荒蕪。地表可見青花瓷片。據《會寧縣志》記載,此城筑于明正統五年(1440年),為明代驛城,是會寧通向靖遠的一處重要驛站,為研究會寧地方史志的重要史跡。1988年公布為縣級文物保護單位。……[詳細]

14、蘆溝堡遺址

蘆溝堡遺址位于白銀市靖遠縣北灘鎮蘆溝村城門社,坐北向南,平面呈正方形,邊長約560米,占地面積約33.64萬平方米。據《康熙•靖遠衛志》載:《建設蘆溝堡碑記》云:“……始于萬歷丙申二月,落成于是年二月,因事呈能各奏敷功,城垣高厚,環堵有數,樓臺壕塹聳闊有數,重門閶闥有數,公署祠宇有數,倉廒營房卒伍馬步有數,井然有條,炳然可述。”現蘆溝堡遺址四面墻體保存較完好,北墻西側殘存一馬面,平面呈方形;東北角有一凸出于外的方形角墩;南開一門,門外有半圓形的甕城,保存較好;外有護城河環繞。城內原有城樓、橋樓及建筑物,現已坍塌,地表散落較多的石塊和磚瓦塊等殘跡。……[詳細]

15、仁和張氏民居

仁和張氏民居位于白銀市靖遠縣雙龍鎮仁和村,原發裕堡堡內,建于清同治十三年(1874年),系張雄舊居,曰“積德堂”。為四合院式建筑,坐西向東,均為磚土木硬山頂結構。東西長294.5米,南北寬173.9米,占地面積51330平方米。西主居為兩坡水飛檐、深門淺窗三間,面闊8.7米,通進深7.8米,深1.13米;其中有單坡水四明柱飛檐倒座三間;單坡水七明柱單檐南北廂房各六間;門房兩間;西南角有木結構卷棚頂兩坡水繡樓二層六間;磚雕照壁、磚門樓及倉房等。1988年公布為縣級文物保護單位。仁和張氏民居為了解清代民族經濟貿易、民居特色和民族風情習俗,提供了珍貴的實物資料。……[詳細]

16、潘育龍墓

潘育龍墓位于靖遠縣烏蘭鎮團結村。潘育龍,靖遠人,清康熙年間曾任陜西提督,賜鎮綏將軍。其墓冢以南120米處有一石坊,建于清康熙六十年(1721)。通高6.5米,寬7.55米。三門四柱,明間面闊1.55米。梁坊、立柱及其他構件均為青石條榫接壘砌而成。坊頂正中豎匾篆文陰刻“敕建”,橫匾陰刻楷書“賜鎮太子少保溢襄勇臣潘育龍石坊”。明間正面橫批陰刻楷書“輸忠間外”,背面“書銳爭先”。次間面闊1.55米,橫披左“恩榮”、右“褒封”。明間天額浮雕有二龍戲珠,背有丹鳳朝陽。兩中柱內側刻對聯一幅“千里川役須在目,一軍甘苦務同心”,石鼓上刻花草、鳳鳥、魚、獅、豹、鹿、麒麟等。……[詳細]

17、柳州城遺址

柳州城遺址位于白銀市平川區水泉鎮牙溝水村,為唐代古城遺址。城址呈長方形,南北長420米(包括南北甕城),東西寬320米;墻體為夯土板筑,最高處13.4米,上寬約3米,下寬12米。夯層厚0.1—0.19米。西北城墻依山形構筑,呈“凸”字形,東北、西南城墻設門,各有甕城,甕城口皆面朝東南。城北、東、南墻下有城壕,城四角有圓墩臺,四面城墻均有馬面,城西北角外100米處有一烽火臺。城中有建筑遺跡,城內有地道通西北山下沙河,據考證為汲水通道。地面及出土遺物有瓷器、青磚、瓦當、箭矢、鐵鏈、鐵片等。2014年被白銀市人民政府公布為市級文物保護單位。保護范圍:以城墻外側底邊為基準,向東、南、西、北各延伸20米。……[詳細]

18、虎豹口紅軍強渡黃河舊址

虎豹口紅軍強渡黃河舊址位于白銀市靖遠縣烏蘭鎮河靖村黃河東岸,為絲綢之路黃河古渡口之一,明清時期曾為官渡。渡口處有石崖,崖頭向河道突出,形似虎嘴,故以虎豹口命之,又名河包口。1936年10月24日至30日,紅四方面軍第五軍、第九軍、第三十軍、總指揮部和直屬總隊共21800余名將士在前有黃河天險阻隔、后有追兵的危急時刻,在當地群眾的大力支援下,冒著敵人的炮火轟炸,駛木舟、戰惡浪,浴血奮戰,沖破重重封鎖,成功在虎豹口等處強渡黃河,踏上了征戰河西的歷程。2014年7月4日,虎豹口紅軍強渡黃河舊址被公布為白銀市第一批市級文物保護單位。保護范圍:虎豹口紅軍強渡黃河舊址保護范圍為以雕塑圍欄外延20米內。建設控制地帶:以保護范圍外延40米內。……[詳細]