遵義市省級文物保護單位介紹

貴州省 務川仡佬族苗族自治縣 正安縣 播州區 赤水市 紅花崗區 桐梓縣 仁懷市 湄潭縣 習水縣 綏陽縣 余慶縣 匯川區 道真仡佬族苗族自治縣 鳳岡縣 遵義市文物古跡 遵義市紅色旅游 遵義市名人故居 4A景區 遵義市十大景點 全部 遵義市特產 遵義市美食 遵義市地名網 遵義市名人 [移動版]

1、婁山關 AAAA

鐫刻在婁山關一塊石碑上的《憶秦娥·婁山關》,便是毛澤東對這一戰斗歷史的真實記載:西風烈,長空雁叫霜晨月。霜晨月,馬蹄聲碎,喇叭聲咽。雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。從頭越,蒼山如海,殘陽如血。看點到桐梓的大巴車況不太好,臟且沒有空調。車站附近通常還有的士拉客去桐梓,30元一位,坐滿四人發車。婁山關是黔北第一險隘,為歷代兵家必爭之地,位于遵義、桐梓兩縣交界處,海拔1445米。1935年中國工農紅軍一方面軍在此與敵激戰,取得大捷。婁山關戰斗是紅軍長征以來第一次重大勝利。交通可在茅草鋪車站乘坐到桐梓縣城的車,在婁山關下即可,車費10-15元。地址:貴州遵義市匯川區婁山關鎮等級:AAAA電話:0851-28392000,0851-27752000官方網站:http://www.lsgdj.cn/開放……[詳細]

2、務川自治縣龍潭村 AAAA

在仡佬族的母親河——洪渡河畔,由前寨、中寨、后寨三個自然村寨組成的龍潭村,居住著的215戶837人的仡佬族人,至今仍然保持著傳統的農業生產和生活方式。龍潭村古名“火炭埡”,早在秦漢時期即已有人聚居于此開采朱砂,流風所布,千年積淀,造就了仡佬族獨具特色的丹砂文化,龍潭也因之成為中國丹砂文化的中心。迄至明清時期,寨內修筑大量建筑,一度繁盛,申姓仡佬族在此繁衍生息七百余年,形成了具有顯著特征的仡佬族聚落發展的文化脈絡。龍潭村,已成為全國仡佬族同胞尋根問祖的圣地,游客體驗仡佬文化和丹砂文化的中心,感受黔北渝南民族文化風情的旅游目的地。龍潭村三面環山,一面臨水,寨前一方水塘,四季不干,荷香滿塘,龍潭村由此得名。寨內石板鋪路,石巷相連,幽深古樸,景色迷人。道路、建筑、垣墻相互連通,構成了村寨軍事防御的體……[詳細]

3、遵義湘山寺 AAA

湘山寺屹立于名城遵義市中心,雄踞紅花崗區群山環抱、貫城河湘江偎依的湘山之巔。碧波捧蓮蕊,綠葉護紅花,是幽雅秀麗的千年古剎。于2007年被評為國家AAA景區。該寺建于唐代宗大歷年間(公元七六六——七七九年),名萬福寺,1200余年間,數易其名,元初稱護國寺,明末稱湘山寺,清中稱雙泉禪寺,民國初稱萬壽禪院,但湘山寺之名卻被沿用至今。全寺勢雄姿秀,布局疏密有致,結構嚴謹有法,紅柱金頂,工藝精湛。中軸線上三個殿:一、天王殿聳立南端。二、大雄寶殿屋脊雙龍擁鼎,翹角飛龍戲水;額匾是當代藝術大師劉海粟手筆;翠綠彩繪的重檐之間,“愛國愛教”金色大字和“芬郁靈臺三際寂光常照徹;華嚴覺地十方法界總含融”的楹聯,是中國佛協會長、書法圣手趙樸初的墨寶;枕匾“人間凈土”是佛學大師虞愚手跡;前門刻二龍擁日,后門雕雙鳳朝……[詳細]

巖灰洞古人類文化遺址位于九壩鎮境內桐習公路25公里處,被稱為“桐梓人”發祥地,是省級重點文物保護單位。巖灰洞洞穴下距河面32米,向陽不燥,泥土多成粉末狀,所以當地人都叫它巖灰洞。洞穴呈喇叭形,高3.0米,寬1.8米,洞道時寬時窄,“之”字形向東北延伸,進入洞口2.5米處是一寬大的廳堂。1972年,112地質隊在九壩格莊壩開展地質普查時,在巖灰洞意外發現了兩枚人牙化石,經專家鑒定,屬20萬年前左右的古人類化石。從巖灰洞出土的舊石器和燒骨的研究中,發現了古人類用火的痕跡,是迄今長江以南古人類用火最早的發現。在“桐梓人”化石的研究中還發現了世界上最早的氟斑牙病例,具有重大的學術研究價值。這一重大發現填補了人類發展進化史上距今20萬年前時期古人類考古的空白,學術界將其命名為“桐梓人”.巖灰洞距桐梓縣……[詳細]

5、仁懷鹿鳴塔

鹿鳴塔,位于仁懷市城東門河右岸小山上。山頂南北寬而東西略窄,西面低凹處,為建塔時填平,整個山頂面積約155平方米。鹿鳴塔為樓閣式六角七級密檐式石塔,通高22.1米,造型優美,雄偉壯觀,是昔日仁懷縣城八景之一。塔座建在石砌方形臺基上,平面呈六角形,邊長3.4米,高40厘米,對角長7.6米。塔身呈六棱椎形,正面向北。除第一級高為3.8米,以上各級均以40厘米級差收分。塔檐寬40、厚20厘米。塔檐排比均稱,龍尾翼角凌空高翹。塔正面第一級的拱門,高2.3米、寬1.15米,門鈁為長條青石。正面第五級開有長方形小門。二級至七級共開拱形小窗33孔,二級窗口高1.2米,寬0.7米,進深0.9米。其它各級窗口,則按塔壁大小比例縮小,平衡對稱,玲瓏雅致。塔樓五層,與塔檐相互錯落,塔壁橫貫木枋,上鋪樓板。自底層起……[詳細]

6、茅臺渡口紀念碑

1935年3月16日至18日,中央紅軍以迅雷不及掩耳之勢襲占了茅臺鎮,在這里宣傳講演,張貼標語,打富濟貧,開倉分鹽,搭起三座浮橋勝利渡河。1980年3月,仁懷縣人民政府在下渡口西岸的朱砂堡下,修建了11.7米高的渡口紀念碑,臨河而立,寄托著人民對紅軍無比崇敬和無限懷念的深情。1982年被列入省級文物保護單位。位于茅臺鎮河濱社區的茅臺渡口是紅軍“四渡赤水”第三次渡河的主要渡口。1935年3月,中央紅軍主力從遵義再次西進仁懷縣境。15日晨,對仁懷魯班場守敵周渾元部發起猛攻,鏖戰竟日,復舍敵北去,于16日清晨乘虛占領茅臺。上午10時許,在中渡口、下渡口及銀灘三處搭好浮橋。從當天下午至17日,紅軍勝利地三渡赤水河。毛澤東、-、-等中央領導人,俱隨一軍團由中渡口渡河。茅臺渡口紀念碑,位于仁懷市茅臺鎮朱……[詳細]

7、陳公祠閣

陳公祠閣位于尚稽鎮中街,舊志稱“陳公祠”,由0-、左右廂房、風雨廊、碑廊組成,占地面積約650平方米。大門為民國年間增修的四柱三門磚牌樓,邊住連接兩側花墻。門內風雨長廊直通閣底。廊左右為一樓一底的廂房,主0-和兩側的小0-均修在一棟五開間的廳堂頂上,底層為同一棟房子,二樓以上才分別建閣,在正立面上構成“山”字形,五開間廳堂與左右廂樓及風雨廊聯為一氣,在平面布局上,又是倒“山”字形。這種巧妙的建筑布局,在貴州境內實不多見。三座0-的底層,通面闊24.65米,通進深11.4米,明間作為過道,其前半段另立四柱;前二柱及明間的金柱直通二層,成為主0-二層的金柱。三座0-底層稍間的前檐柱,又是廂樓的一側的前后檐柱,稍間的前金柱和中柱。直通二層成為小0-的四根檐柱,這種相互為用,一柱多用的結構,有效地增……[詳細]

土城渡口,位于貴州省習水縣土城古鎮赤水河與其支流黃金河交匯處。土城戰斗陷入僵持,而川軍的后續部隊正在源源趕到。其模范師第3旅已經增援到位,教導師第2旅正由古藺向土城方向迂回堵截,赤水方向的兩個旅另一個團正從西北向紅軍側后攻擊。在土城地區,川軍已經集中了六個多旅。紅軍前有重兵,后有赤水河,如果繼續戀戰,后果將不堪設想。毛同志之所以成為紅軍偉大的統帥,就在于他的軍事指揮從來都不會墨守成規,從來沒有固定的和一成不變的作戰計劃,一切都是從實際出發,著眼于揚長避短,克敵制勝,敢于并且能夠修正被實戰證明是不可行的計劃,在極度不利的局面下,出奇制勝,化險為夷,變被動為主動。土城戰場的激戰尚在進行,毛同志已經敏銳地覺察到,這是一場難以為繼的危險戰斗,再戰對紅軍極為不利,因而果斷地做出決定:立即撤出戰斗,西渡……[詳細]

9、羅峰書院

羅峰書院市級文物保護單位。位于縣城,前身是敷文書院.清道光初年縣城貢生唐士柬捐銀建修,院址下學(時縣署左,今老干局宿舍樓),木瓦房一棟五間。書院建成,隨即推舉山長(書院掌教人),開科講課授生。縣儒學學官教諭、訓導每月亦到院講課。道光十六年(公元1835年),江蘇嘉定舉人馮子齡(紹彭)任知縣,捐錢五百千文(每一千文為一吊),遷敷文書院于城東門之右山麓(今縣中心幼兒園),并購置學田.收取租谷給養師生,名“課讀”費,包括教師薪金,學生的生活補貼、紙筆、燈油、炭火費等。凡在讀生員(秀才)、童生均可享受。同時制訂“勵學規章”,設立獎學金,鼓勵學生勤學上進。書院授課以生員自學研讀為主,學官、山長定時開講,月課、歲考一式遵朝廷制度。同治九年(公元1871年)。廣西象州人鄭漢任知縣,題楹聯一副于書院禮堂,聯……[詳細]

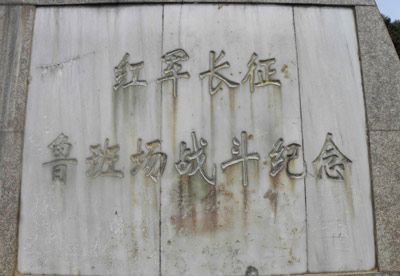

10、魯班場紅軍戰斗遺址

仁懷市魯班場紅軍戰斗遺址位于貴州省仁懷市魯班鎮黃家田村白家坳村民組,距仁懷四中、魯班二小約400米。1935年3月15日,中央紅軍為了粉碎敵人的圍攻,實現戰略轉移的目標,紅一、紅三、紅五軍團與盤踞在魯班場的國民黨中央軍周渾元所率的第二縱隊,在白家坳、團標寺、涼水井、老坑嘴、白果寺、丁家山、羊角嶺一帶,展開了激烈搏斗。戰斗從3月15日清晨7時開始,持續到當晚10時結束。紅軍在槍林彈雨中沖鋒陷陣,奮勇殺敵,共殲敵400多人,擊落敵機一架,摧毀和占領敵軍碉堡、戰壕、掩體、障礙物等不計其數,史稱“魯班場戰斗”。此次戰斗,極大地震懾了敵人,為紅軍第三次渡過赤水河,擺脫敵人的圍追堵截鋪平了勝利的道路。2000年9月,魯班鎮人民政府籌資10萬元,在鎮南街口東端的小山上,修建魯班場紅軍戰斗遺址雕塑,并建紀念……[詳細]

11、甕溪橋

甕溪橋甕溪橋,省級文物保護單位。明萬歷十四年至十六年(公元1586~1588年)間,陜西西安府興平縣-商陳君仁“自備己財、鳩工命匠”修建。橋位于大坪鎮甕溪(今務川汞礦電廠山后),單石拱橋,寬約2米,長約15米,高約30米,跨兩山巖壁之間,深溪之上。兩山皆巖石,山頂相距約50米,從山頂到溪底深約100米。從北山(電廠)下到橋頭要轉五個拐,一路石梯,寬l~2米不等。第二拐靠石壁上鑿有長20厘米、寬9厘米、深15厘米的一個孔。鉆跡清晰。過橋后再轉四拐上到山頂。溪溝兩岸怪石嶙峋,水竹荊蔓叢生,橋下水湍濤濤,回聲震耳。那個年代,務川已是“砂坑之利,商賈輻輳,民庶殷實”,但從板場過甕溪至縣城的路卻崎嶇逼窄,橋梁缺修。信商陳君仁夫婦率弟陳君義夫婦及子侄捐銀買民地.請工匠,從龍井坡至碓窩壩修起。到牙-溪、黃……[詳細]

遵義茶山關紅軍搶渡烏江遺址位于遵義市播州區尚嵇鎮茶山村烏江北岸。1935年1月1日猴場會議后,中共中央作出了《關于渡江后新的行動方針的決定》,隨即決定中央紅軍兵分三路北渡烏江。1月2日,繼紅1、9軍團在余慶回龍場渡口突破烏江天險后之后,中路紅1軍團先頭師于3日又在江界河渡口搶渡成功。1935年1月3日4時,紅軍左路縱隊第3軍團奉命從茶山關渡口強渡烏江。防守茶山關渡口的黔軍是侯之擔的第五團,外加一個機炮營。紅軍偵察排由3個渡河點在夜幕掩護下泅渡到烏江北岸,并迅速攻下制高點,擊斃敵軍機炮營營長。敵人本來就對紅軍心存恐懼,后又接到侯之擔的電令,謂紅軍由湄潭及江界河渡過烏江,令其速撤退到遵義,于是不戰而逃。紅軍在當地船工及群眾協助下,撈起沉船,搭起浮橋,在茶山關及桃子臺渡口全部順利渡過烏江。隨后,紅……[詳細]

余慶縣回龍場紅軍強渡烏江戰斗遺址位于遵義市余慶縣境中部大烏江鎮紅渡村,以回龍橋為中心,上至構皮灘,下到沙水灣,長約15公里,面積為28平方公里。1934年12月30日,紅第1軍團、第9軍團當日到達白塘、白泥、龍溪一線。1935年1月1日,紅1軍團軍團部及紅15師移駐龍溪,紅九軍團駐余慶縣城。同日,紅1師派出工兵部隊進入烏江邊境,為強渡烏江做準備。由紅1團團長--、政委黎林、參謀長胡發堅負責強渡烏江天險的任務。下午6時,紅1團2營2連連長熊尚林率領30多名突出隊員強渡烏江成功,率先突破敵人的烏江防線。紅軍占領回龍場渡口后,一面在回龍渡口用火力偵察對岸守敵的火力點,一面派員在南岸尋找渡船,為部隊作渡江準備。紅1師1團過江后,紅1師分別在回龍場新、老渡口用木船和竹筏來回拉渡,1月4日上午11時紅1……[詳細]

14、正安龍塘寺

正安龍塘寺,又稱林溪龍塘寺,位于土坪鎮石家坡村林溪寨東1公里,遵義市文物保護單位。始建于康熙十年(1671)。坐北向南。有沖天牌坊、山門、靈官殿、鐘鼓樓、玉皇閣、配殿、大雄寶殿等,占地面積4000多平方米,建筑面積2400平方米。大雄寶殿面闊五間、通面闊21.7米,進深一間、通進深15.6米,穿斗式封火山墻青瓦頂。殿內存乾隆二十年(1755)鑄鐵鐘1口。玉皇閣面闊一間、通面闊7米,進深一間、通進深7米,穿斗式封火山墻青瓦頂。僧人墓塔,建于道光十七年(1837)。坐北向南,通高4.2米。攢角七層重檐式石塔。塔基平面為正方形,邊長5米,高3.8米。塔基下為石地宮,長4米、寬3米、高1.1米。塔身平面為棱形,邊長0.75米,高0.38米。塔剎已損毀。為縣內最大廟宇,園內有300多棵古樹。龍塘寺位于……[詳細]

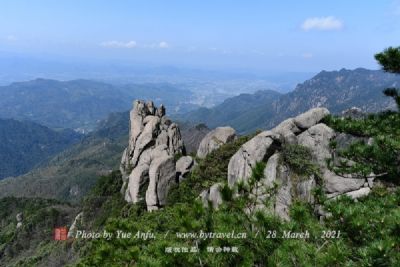

15、正安石筍峰

正安石筍峰,正安八景之一,位于正安縣鳳儀鎮,地處樓臺新區與清溪河漂流毛家塘途中,距縣城西2.5公里。因該峰由一塊完整的巨石形成,且其外形酷似一根破土而出正努力向上生長的石筍而得名。峰頂與地面的垂直距離為150米,相當于一座50層高的摩天大樓。在這根巨大無比的石筍上,從山腳到山巔10余座廟宇樓閣層層相疊,遠遠望去,寺廟建筑與石峰相得益彰,缺一不可。廟內塑觀音、藥王、山神等神像。徙步登峰,道狹險峻,人登峰頂如入云霄,放眼遠望,周圍青山翠柏,綠樹成蔭,讓人心寧氣閑。石筍峰就在于207省道線旁,距縣城西2.5公里,乘坐公共汽車、出租車等都非常方便。交通極為便利,網絡通訊也非常好。清代光緒年間開始創業建設,2002年10月由單位出資6萬元修建2007省道至石筍峰1公里的公路,2003年11月成立石筍峰……[詳細]

16、寶興隆鹽號和客棧

寶興隆鹽號和客棧位于格林鎮太平村。清道光二十年(1845年),當地富商吳延舉創建,為寶興隆鹽號鹽運中轉沿線棧號之一。建筑為全木架結構,封火山維護墻表瓦頂,由六列五間正房和花園組成,建筑面積450平方米。康熙元年清廷詔令食鹽實行“劃定邊岸官運商消”政策,正安、務川、湄潭、鳳岡、思南等地購鹽劃定在綦岸,鹽從綦江石角鎮起運,經桐梓芭蕉壩入境至碧峰達安場寶興隆鹽號后,分上棧和下棧分運各地。上棧經新宅坪官道入正安州城,過和麻溪場、米糧及流渡場、市坪場至湄潭永興場鹽運中轉站和鳳岡馬頭山鹽運中轉站。下棧經太平鋪場、格林窩場進入務川涪陽、務川城、煎茶溪到德江、思南、印江等地,又經三江達玉溪、大矸等地,客棧是川黔陸路鹽運史的歷史見證,見證綦岸鹽入黔鹽運的中轉站運輸史,在鹽運沿線上,至今和鹽運防御砌筑的營堡寨等……[詳細]

17、習水袁錦道墓(祠)

袁錦道墓位于三岔河鎮杉林村楊家溝組,距袁錦道故居約400米。袁錦道作為貴州乃至西南地區資本主義萌芽時期最早的實業家,在長達39年的時間里,開辦了48家工廠及作坊,涵蓋了農業、冶煉和鑄造等諸多領域。袁錦道死后,其后人在離其故居不遠的地方為其修建了一座氣勢宏偉的墓——袁錦道墓。袁錦道墓從外觀上看,其樣式與同期發現的其它古墓相近,但又存在明顯區別。通過現場查看比較,袁錦道墓上方兩行豎著的對稱雕刻,僅僅完善了一行。據袁錦道后人介紹,當初在修建墓葬時,由于雕刻掌墨的匠人師傅突然過世,導致袁錦道墓未能全面完工,一直保留到了現在。……[詳細]

18、紅花崗劇院

紅花崗劇院位于貴州省遵義市碧云路口北端,1958年修建,1960年正式投入使用。劇院坐西向東,占地面積1.3萬平方米,建筑面積6000平方米,為磚木結構建筑,前后樓各高三層,前樓為展覽廳。觀眾席分堂坐和樓座,共有座位1465個。舞臺面闊24米,進深15米,臺口寬14米,高8米。紅花岡劇院修建已有50余年的歷史,曾被譽為西南最大影劇院,是遵義城區的標志性建筑之一,是建國后貴州省最早的公眾文化服務機構和場所之一,是遵義市文化建設起步階段的實物見證。同時紅花岡劇院也是研究上世紀50年代建筑技術發展狀況的實物證據。……[詳細]