安慶市省級文物保護單位介紹

安徽省 潛山市 桐城市 岳西縣 懷寧縣 迎江區 太湖縣 宜秀區 大觀區 望江縣 宿松縣 安慶市文物古跡 安慶市紅色旅游 安慶市名人故居 安慶市博物館 安慶市十大祠堂 4A景區 安慶市十大景點 全部 安慶市特產 安慶市美食 安慶市地名網 安慶市名人 [移動版]

| 楊家祠堂位于潛山縣龍潭鄉萬澗村中澗組,始建于清乾隆初年,建筑平面座西朝東,呈明三暗五狀,由前廳戲樓、中廳“四知堂”、后廳寢堂在一條軸線上構成。原舊構面積約700平方米;曾在道光十九年(公元1839年)、民國三年(公元1914年)、公元2004-2005年三次修葺。現有規模已經形成了一個面闊27.30米、通進深42.63米、占地面積約1164平方米的四合院式建筑體系。其中,單檐歇山式戲樓是祠堂里最為著名的建筑,建在前廳。戲樓為兩層結構,二層明間為戲臺,離地面高約2.8米,左右次間為伶工房。戲臺面闊5.5米,進深6米,空間高度約3米;臺口有雕花欄桿,臺頂有凹面藻井,并使用穿斗法在金柃上制趴梁,構成……[詳細] |

| 姚瑩墓,位于龍眠山腹地雙溪村小河口“姚家墳山”,系夫婦合墓。墓地面積108平方米,冢高0.8米,座東朝西,面向陰山。墓前沿山勢陡坡,以亂石砌成三級拜臺,每級高1米,冢后環以亂石墓壙,中嵌墓碑,高1米,寬0.6米,為同治元年所立,楷書陰刻:“皇清誥授通議大夫廣西按察使姚公石圃先生墓”。安徽省重點文物保護單位。姚瑩(1785—1853),字石圃,號明叔,晚號展和,又號幸翁。桐城人。著名的愛國思想家,桐城派中堅作家。嘉慶十三年(1808)進士,歷任平和,龍溪,臺灣,武進等縣令。鴉片戰爭爆發時,姚瑩正在臺灣兵備道任上,面對強敵,他積極整軍備戰,先后五次擊退英軍侵犯。這是繼林則徐禁煙之后,抗英斗爭取得的……[詳細] |

| 金雞碑及五猖神廟碑位于懷寧縣洪鋪鎮金雞村分別立于清雍正八年(1730年)與嘉慶年間。“金雞碑”為戲神碑,是研究戲劇史的活化石,全國僅存兩座,“電影金雞獎”名源于此。碑高1.1米,寬0.75米,白色石料刻成。碑的正文為“金雞社令直之神位”,正文兩側冠“日”、“月”二字。上款“庚戌歲冬月吉旦眾生祀奉”,下款為立碑人“本社”、“信官”、“信士”、“生員”楊文堂等25人姓名。碑邊刻纏枝花紋,碑文楷書陰刻。金雞碑的立碑時間最晚應是清雍正八年(1730年),或者上到明代。金雞碑是戲神碑,是研究我國戲曲史的一項重要資料。1984年7月懷寧縣文物普查中發現。安徽省人民政府公布為省級重點文物保護單位。【五猖神廟……[詳細] |

| 嚴鳳英故居及墓位于安慶市宜秀區、大觀區,年代為1919年、1986年。嚴鳳英故居始建于1919年,原在安慶經商的嚴鳳英祖父舉家遷到了如今的安慶市宜秀區羅嶺鎮陳莊,在村中央建起了一棟獨門獨戶的兩進青磚瓦房,“那時候算是最好的房子了。嚴鳳英在羅嶺度過了她的童年時光。第一進是正廳,里面擺滿了嚴鳳英生前的劇照。在短短半小時的浮光掠影間,嚴鳳英的輝煌演藝生涯一一展現在我們面前。文化站還在天井安裝了電視,讓游客在參觀的同時,可以聆聽嚴鳳英細膩傳神的歌喉。2012年,嚴鳳英故居及墓被安徽省人民政府公布為第七批省級文物保護單位。(1)嚴鳳英故居。保護范圍:本體外,東、西各10米,北5米,南15米。建設控制地帶……[詳細] |

| 雷陽書院坐落縣城東門,化龍橋附近,為一座清代風格的古建筑群。始名“來仙書院”,清康熙十九年(1680)知縣陳柿祚籌資興建,后任知縣狄寬加以修茸,改名為“雷陽書院”。咸豐八年(1858)因兵荒水患倒塌。光緒八年(1882)由知縣林調陽主持在縣城東隅(今望江中學校址)重建,面積約4000平方米,大門框為石質立柱,兩旁有石鼓,門上有林調陽題寫的“雷陽書院”四個顏體大字的匾額。大門內,左右兩側為廊廡(教員宿舍),東西兩側為教室,中間為大講堂,組成四合院,講堂中懸掛一塊“多士歡顏”大匾。兩邊大柱上有知縣林調陽撰書楹聯:“名教中樂地無涯,對山色湖光,足以蕩滌胸襟,放開眼界;善學者會心不遠,看鳶飛魚躍,便是……[詳細] |

| 余蟹形老屋位于安徽省安慶市潛山縣余井鎮建軍村勝利組。該屋始建于清代早期,座西朝東,因宅基仿佛蟹形而故名。該屋始建于清代早期,座西朝東,因宅基仿佛蟹形而故名。余蟹形老屋門廳與中廳向左偏移,中廳至后廳呈一條中軸線。中廳、后廳兩側分別有洞門與兩廂連接,門廳與中廳以封火墻相連。前廳至后廳之間均設過廳天井。靠天井磚砌精美的塞口墻(正面稱照壁),照壁墻體勒腳,水作墻面,鑲邊凸出。中廳寬大,面闊三間,進深八椽,前廊帶船篷軒,后檐廊采用勾連塔增加進深。廳內五架梁抬梁與穿斗兩式合用,徹上明造。桁間牌科雕飾云紋,縱觀余蟹形老屋的柱梁作、磚細作制度,有著明顯的皖南建筑特征。余蟹形老屋扁廳木構架采用江南最常見的順栿串……[詳細] |

| 熊成基安慶起義會議舊址位于安慶市三祖寺街20號。熊成基安慶起義會議舊址亦稱炮馬營起義會議舊址,位于三祖寺街20號。坐北朝南,磚木結構,共2進,占地120平方米,由前廳、后廳、廂房、天井組成。原大門已拆改,西側原有屋與舊址相連,也已拆改。建于晚清,為懷寧白麟畈楊氏世族公產,專供家族孺童來安慶參加縣府試住宿,時稱“楊氏試館”。清光緒三十四年(1908年)十月二十六日下午,清安慶新軍中的革命黨人,趁南洋各鎮新軍在安徽太湖縣舉行會操、光緒皇帝和慈禧太后相繼去世之機,于此舉行緊急會議,決定當晚舉行起義,公推炮營隊官熊成基為安慶革命軍總司令。是晚九時,駐在玉虹門和東門外的馬營、炮營同時攻城,由于城內步營未……[詳細] |

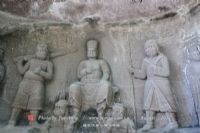

| 司空山古建筑群包括牌坊、二祖禪剎、石刻等。牌坊始建于唐代,后毀,明天啟元年(1621年)重建,坐北朝南,四柱三間五樓枋木結構,花崗石建造。現僅存二樓,面闊9米,殘高6.5米,進深2.8米,梁枋浮雕,全枋均以50厘米見方的抹角石柱為整體支柱,支柱上端刻錦紋圖案,地層夾住寶瓶狀。牌坊頂部構建在文革中毀壞,但被寺廟僧人搜集后,集中存放在大雄寶殿前。司空山上仍保留了許多二祖弘法的遺跡,有修行的石窟寺二祖禪剎,有北齊天寶三年(公元572年),在佛洞后傳衣缽于禪宗三祖僧璨的傳衣臺,還有三祖面壁的三祖洞,這些都是禪宗二祖慧可卓錫司空山的歷史見證,都是司空山作為中華禪宗第一山的實物見證。遺址上有石刻100多處……[詳細] |

| 抗日工作團駐地舊址——劉氏支祠集成堂位于岳西縣中關鄉沙村。劉氏支祠集成堂位于安徽岳西縣中關鄉秋千村楊口組。建于民國三年(1914年),坐西南朝東北,共房屋64間,占地1000平方米。平面布局為一軸三進兩廂四合院式,左右帶跨院(實為包屋),中、后廳七架抬梁,前軒后單步,單檐雙坡面、硬山頂,馬頭墻,小青瓦,清水墻,檐口粉白灰,飾人物花草圖案。為典型皖西南古建筑,其建筑風格和手法個性鮮明,環境優美,疏朗有致,高大雄偉,有較高的藝術價值。該祠建成初期只開展劉氏族務活動,1938年6月初,岳西縣委會派王榕率第31抗日工作團進駐,成立動委會、沙村特支。解放戰爭時期,此地也是紅色根據地。館內,布置有二十多間……[詳細] |

| 張恨水故居位于余井鎮黃嶺村黃嶺組。因建在突起的黃土嶺上,又名“黃土書屋”。黃土嶺呈長方形狀,北望長春水庫,南視嶺頭街坊。張恨水在這里度過了他的躬耕苦學、習文著作的少年時代。鑒于張恨水文學作品具有極大的學術研究價值,潛山縣人民政府于1986年10月將張恨水故居公布為縣級重點文物保護單位,并在皖光苑建起了張恨水陳列室。張恨水(公元1895—1967年)是我國著名的新聞工作者和章回小說名家。一生著作頗豐,其中《春明外史》、《金粉世家》、《啼笑姻緣》、《八十一夢》為他的代表作。張恨水故居原建筑為4間平房瓦屋與1間院落,清末始建。現存建筑在民國時期進行了大部分改建,白墻灰瓦,一脊二坡三舉架,坐北朝南,面……[詳細] |

| 小孤山石刻小孤山,歷來被譽作海門天柱。相傳大禹治水至此刻石紀功,或云秦始皇東巡曾在此刻“中流砥柱”4字于石上,然歲月遠久,字跡湮沒無存,僅有《水經注·釋地》記載其事。現尚存石刻有元代俞瀚題書“海門第一關”和“啟秀寺”,明代興獻帝所題書的古詩一章和嘉靖敕建的御詩碑,葉夢熊“登小孤山”、舒芬“游龍耳洞”的題詩,清乾隆帝篆書“靈昭江嶼”和劉韋發草書“云香水翠”,彭玉麟題書的“江上峰青曲終人見”。還有“瓊崖滴翠”、“我德如是,佛壽無量”,“梳長生鶴發,妝不老峰頭”等楹聯和唐代顧況、盧仝,后梁釋定法,宋代謝枋得,元朝傅若金、揭傒斯,明代劉基、解縉、李東陽,清朝朱書、王文治、彭友勝、石圣歷等人詩文,均系清……[詳細] |

| 太平天國英王府及太平天國英王府壁畫是清清乾嘉年間文物。太平天國英王府及太平天國英王府壁畫位于安慶市市區。是安徽省重點保護文物。太平天國英王陳玉成王府,系利用清官宦任塾第宅加經修葺和改造而成,原屋始建于清乾嘉年間,坐北朝南,占地約4275平方米,府屋分3組,以正中一組為中心,筑正殿并附后殿,兩側多筑偏殿,進深均為四進,并圍以住宅、更樓、花園等,構成一完整府屋建筑群。東大殿尚存4幅太平天國壁畫(獅鳳梧桐、瓜瓞(音dié)綿綿、戰馬奔騰和暗八仙)。還發現帶有龍鳳圖案的滴水瓦、旗鼓石、上馬石等。太平天國英王陳玉成王府大門并不是特別豪華考究。現大門左側還有一塊巨大漢白玉抱鼓石,方能顯示出該院主人與眾不同……[詳細] |

| 趙文楷墓位于安徽省太湖縣望天鄉華光村。該墓原為石灰桐油夯筑,圓形。高1.8米,占地面積約100平方米。光緒二十三年(1897年),骸骨由雁平運回太湖,與妻妾合葬于景寧鄉人形山。建筑格局原為石灰桐油夯筑,圓形。高1.8米,占地面積約100平方米。艮山坤向。有碑,高1.65米,上 書--“皇清誥封授中憲大夫顯考介山老大人之墓。”文物保護1982年,縣人民政府定趙文楷墓為縣級重點文物保護單位。1981年被收錄于《中國名勝詞典》。1984年,該墓由縣文物管理所修葺。1998年5月,安徽省人民政府公布為省級重點文物保護單位。保護范圍:墓東、北、西三面至石砌擋土墻,南至最底一級石級臺階圍墻。建設控制地帶:……[詳細] |

| 施從云墓位于桐城市金神鎮。墓地坐西向東,面積480平方米。墓區平面呈方形,墓碑正面鐫刻“施從云烈士墓”,下款刻“桐城縣人民政府立”,背后鐫刻其簡歷。安徽省重點文物保護單位。施從云(1880—1912),字燮卿,桐城人。光緒三十年(1904年)畢業于保定將弁學堂。初任督官,繼任陸軍管帶。武昌起義,革命軍遭清軍圍攻,施從云等為解武昌之圍,在灤州率軍起義,成立“北方革命政府”。施任總司令,王金銘任都督,馮玉祥任總參謀長。起義軍后遭清廷鎮壓,施從云被殺害,年僅32歲。是年,其遺骸由三兄扶柩南歸,安葬家鄉。1925年,國民政府追贈其為上將。1936年,-中央接受馮玉祥等要求,對灤州起義將領舉行“國葬”,……[詳細] |

| 花亭湖遺址群位于安徽安慶市太湖縣寺前鎮塔鎮村和天華鎮橫路村、黃鎮村。花亭湖為一座人工湖,屬長河中上游,湖底下曾經是星羅棋布的湖泊,適宜人類-生存,湖區有新石器至商周時期古遺址54處,形成龐大的古遺址群,最具代表性的有柳河遺址、虎形坪遺址、姜家凸遺址、銅鼓凸1、2、3遺址。遺址文化層厚度一般為1.5—3米,遺址上部較為平整,文化內涵豐富,器物標本種類齊全,品種繁多。如鼎足、鬲足、器耳、紡輪、器口沿、網墜、石球、石錛、石斧、石刀等,陶片紋飾主要有繩紋、附加堆紋、蘭紋及刻槽紋等。陶片以夾砂紅陶為主,夾砂灰陶次之。花亭湖遺址群,地域分布集中,文化延續性強,內涵豐富,特征明顯,屬薛家崗文化類型,各遺址相……[詳細] |

| 儲氏宗祠位于安慶市岳西縣中關鎮湖響畈,年代為清末。據史料記載,“儲氏宗祠”清咸豐癸丑年(公元1853年)始建,歷時4年完工,雖距今已有152年,但保存基本完好。其建筑屬典型的徽派風格,白墻青瓦,高檐翹角。祠堂坐北朝南,倚山面水,寓“門對青山,窗含綠水”之意;實木鉚榫結構,分三重五進,進門正中為大廳,大廳前后均有天井,廳后過天井即為神堂。大廳影壁上 書--一聯曰:“讀圣賢書當作仁人志士,聽祖考訓即為孝子慈孫”,以勉勵子孫勤學苦讀,爭當愛國報國的棟梁之材。整座建筑呈軸對稱型,左右均為房屋,現存共36間,占地1236平方米。建造時,人稱“為歷傳所未有,一時人心翕然,莫不有本源之感,親睦之風”。201……[詳細] |

| 賀氏啟六公祠位于安慶市宿松縣涼亭鎮東山村。座北朝南,面闊31米,通進深41米。賀氏啟六公祠始建于明洪武七年(1375年)。擴建于清乾隆二十三年(1758年)。明三暗五,正屋三進三開間,東西各有廂房12間,各廂房之間有天井回廊相連接,總建筑面積達1271平方米。宗祠屋面為懸山頂鋪小青瓦,屋內山墻用穿斗式梁柱構架。殿堂為四柱抬梁式五架梁,柱頭施插拱、丁頭拱,明間與次間立柱上端用額枋穿連,使各開間梁架形成一個整體。柱礎為青石八方須彌座,每方飾淺浮雕花草紋。地面由麻沙石板和石條鋪砌.-二三進依次增高半米。是該縣具有代表性的一座明清時期磚木結構的徽派建筑大型祠堂。保護范圍:距文物本體外沿的四周各50米。……[詳細] |

| 位于水吼鎮天柱村勝利組的林氏祠堂,始建于民國1924年,公元2005年至2007年由“十德堂”與“九牧堂”兩支林氏后裔合資重新修葺。林氏祠堂內的檐口、梁架、欄桿、柱礎、龍井等構件,其木雕、石雕工藝精湛,構思精巧,深受明清時期古建筑文化之影響,生動地反映出了成熟的徽派建筑的雕刻藝術。祠堂一進設有亭閣式全木結構的戲樓,并在兩側置副臺與廂樓;二進為“九牧堂”廳堂,為祭祀、祈福活動場所。在一進與二進之間配一口天井。西邊耳房有3扇“哥特式”窗戶,是中國工農紅軍在此-議事時改建的。整個建筑設計為二進,軸線取南偏西5度;通面闊25.6米,通進深21米,占地面積達540平方米。在硬山墻面砌四列二級馬頭墻,穿斗……[詳細] |

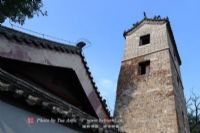

| 安慶譙樓有600多年的歷史,歷經4次修葺。是安徽省文物保護單位。據史料記載,早在元朝至正十一年(公元1351年)安慶就建有譙樓,后在朱元璋與陳友諒兩軍交戰時被毀;明朝洪武元年重建,并將其作為知府衙署的望樓;乾隆年間,安徽布政使司由江寧移至安慶,譙樓又進行大規模修葺擴建,此后一直作為司署之所。目前保存的雙檐樓閣譙樓,是清同治六年(公元1867年)由安徽布政使吳坤修牽頭修建的。到今年已經歷139年的風雨。 譙樓當之無愧地成為安徽建省的標志性建筑.保護范圍:建筑本體外,東5米,南約28米至龍門口街,西5米,北20米。建設控制地帶:以建筑東側約16—45米,南側約237米(至玉琳路),西側約35米,北……[詳細] |

| 半山閣,乃桐城派后期重要作家、晚清教育家吳汝綸創辦的桐城中學堂藏書樓,坐落于桐城中學校園內,建于清光緒二十九年,曾在桐城中學學堂任教的日本教師早川東明參與設計。當代古建筑專家單七元、羅哲文、鄭孝燮曾對其設計形式和建筑藝術大加贊賞,稱頌它是“凝固的音樂”。吳汝綸,字摯甫,一字摯父,清代安徽桐城人。晚清文學家、教育家,也是桐城派后期作家。同治四年進士,曾先后任曾國藩、李鴻章幕僚及深州、冀州知州,長期主講蓮池書院,晚年被任命為京師大學堂總教習,并創辦了名校桐城中學。吳汝綸生前曾刊刻《深州風土記》、《東游叢錄》等。歿后一年,其子吳闿生編次《桐城吳先生全書》付刊,內含文集、詩集、尺牘及說經著作等6種。另……[詳細] |