������ʡ�����ﱣ�o��λ��B

����ʡ ��Ϫ�h 캵¿h �ܿh ���݅^ ��Ϫ�h �V���� ������ ������������E �����мtɫ���� ���������˹ʾ� �����в����^ ������ʮ������ 4A���^ ������ʮ���c ȫ�� �������خa ��������ʳ �����е����W ���������� [�ƄӰ�]

1�����ݹŸGַȺ

�������ݾ��ȴ��ڵ�һ���ֲ��^�V�����ƕr������ĸGַ�������{����r�����������c�������������Դ_��ɽ���ŸGַȺ�ǹ����ݸG����Ҫ�M�ɲ���֮һ��ԓ�zַ��С�ӿڹŸGַȺ��ɽ���ŸGַȺ���Ҹ��ŸGַȺ���۴�ŸGַȺ�M����ɽ���ŸGַȺλ�����݅^��悖|��������������M���Ͼ����dzDž^�s30�������|����悼s10����Ͼల��ʡ���ﱣ�o��λ�|�T�ɸGַ�s7������F����ԓ�GַȺ��9̎�Gַ�M�ɣ������ƾ������G�����Gַ�ѷe�Ӹs4-8�ף��ѷe��e���_40000ƽ�������ڶѷe�����д����ļt�������G�u�G�����ѷ��������Ĵ�Ƭ���ѷe�����α��^�S�����Ј̉���С�ޡ����������������͈̉���ռ�����^������̥�w�^������̥ɫ�ԻҺ����t��ɫ����������֞����������׃Ȱ�����ҊȦ��������ȵ��̉��Ͽ��к��μy������������ʩ�����С���[Ԕ��]

2���x�x��

�����x�x��λ�������Ѕ^��������һ���Ļ������������H�����ǵĵط���־������Ҳ���Ї����yԊ���ČW��һ̎��־�����R������꣨495�������Ђ������@�塢���30��Ԋ������ˮ���������������������ѽ��oʒ�յ��������ʮ����Ļ�ŵ��x�x���mȻ���õ����S�������������p�R��߀���^���۵����Е��t�a���������m͢��׃�������L�ˣ���ʹ�x����ƣ�߾��������������ϵ���ɽ��ˮ�����조���Ծ������������ɽȪ����Ը�����x���ĹP�������������ǵľ�ɫ���a����һ����ʒ�赭�h��ƽ�͌��o���uҷ���m�Č���ˮī�D���������H�R�w�ۣ����б潭�䡱�����ճ����Bɢ��ɽ����Գ������������һ������ƽ�����nȻ��������ѩӳ��ɽ�����F�_���ա�����ůů����Ҋ���x�x�������������ɽ����������ˮƽԭϦ������������Ԋ׃�����L�����x�x���ČWʷ���С��^�h�_��֮�������Ÿ��Q����[Ԕ��]

3����Ϫ�����Е���

���������Е���λ�ڿ�Ϫ�h����������Ϫ�ϰ��������Е����������T���ʽ���죬����10�����挒9�ף��M��3�����Ի���ʯ�阋�����������������ȃAб���o���Է��ض��f֮���������~�����U�������p�{�L�����p�����顱������¹���C�������H�iչ�ᡱ���B�F�Π�����̾������������������������֮�С��������Ƽy������y�ȵ�����@�����������С�~�����U�������_ͤ��������ƹʺͼ�����������������������^�ߵĵ��ˮƽ��ԓ���������ξ���ʮ�꣨1562�꣩�����е��͵����������L���������Y�ϣ������壨�F�Q��ӿڣ��ǿ�Ϫ����ϵĴ���֮һ��Ҳ�ǿ�Ϫ���ϵľ۾ӵء�����һ���������Ⱥ���˃ɂ��Е����������Е������������Е����ڑ������������ڑ�-���60���������Ї����ϵ����T��60���һ���������༴60���һ�D֮��������ϵ����֮�^��Ҳ���ǡ���[Ԕ��]

4�������

�����@һ��������Ҵ������о���Ϫ�h�ǵİlչʷ������ʷ�������Ļ�ʷ�ṩ����Ҫ�Č����Y����Ҳ�ǿ�Ϫ�@һʡ���vʷ�Ļ����ǵ���Ҫ�d�w֮һ��1998��5��������ñ�����ʡ����������ʡ�����ﱣ�o��λ������20���o50������҇������������ؘE����ǰ�������{��Ž����r���Ѱl�F�����o��ܸߵ��u�r���r�^50��������óɞ鿃Ϫ�@һ����ǧ����vʷ�Ĺ��Ͽh�ǃȃH���һ��������ӣ������������������F���O����Ϫ�ǻ��Ļ�����Ҫ�l���֮һ���ܳ�����W��Ӱ푘O��������������ע���ǽ�����Փ���������ֲ��Ԟ�����ӵܲ��Ԟ�W������������W�ŷ�ɶ�픶YĤ���������ǿ�Ϫ�h�ǵ�һ������壬���������pȫ�������ҌW�f���ŷ������W��������������������á�ľ�|���~�ߑ�̫��������Ŀ�������Ǹ����ӌO�������������ڌ��`���ŗl��������������������ϡ���[Ԕ��]

5�������۹ʾӼ���Ĺ�@

���������۹ʾӼ���Ĺ�@�����ۣ����\�����ְ��������S���Ӹ��C�������x���������������֮־��1863�꣬�����ڻ������x���֮�У��S��������W��Ȼ�������M�������T��F������x�����L�����l���ˡ��F�lƧ���п��ڟo���������ĸЇ@�����njW�ں��ݣ��c�w֮�t�������p�ȽY��W�����ڕ��o�����x���^Ŀ���b�����x�������T�����P�ĕr�գ�Ȼ�ڿ��e�t�B�B���T��1882�������������֧�������ھքտ������d�J�����ȺV����֮���ս�ȡ�Q��������������l�����ڮ���֮������������Σ�ԡ������������������������W�������V����������ģ�����]�ڳ����������Ը���Ļ�����ġ�������Փ�İ˄t�������ٵؿ��Y�҇����Ą����vʷ�c�ַ������^�����W��֮�E�x������𠎱��lǰϦ�������c�����ҹ��������£���Ƥ���v������Ȼ���� �����M�D�f��֮���䲻�ġ����������˹��ڡ���[Ԕ��]

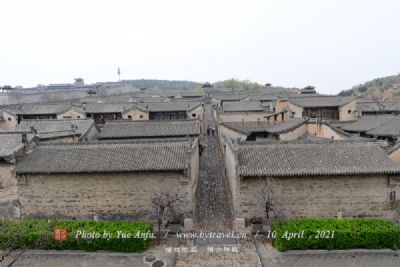

6���S������

�����S������λ�ڛܿh�Ƙ�������^�ļ��L��͚v��˪ѩ�������������L�����f��������档����u��������f�����g�V�f���vʷ������������Ҋ�C�����˵�����������������ɢ�l���Ī��ؿ����������һ�N��������Є��������ڛܿh�S���l�����������ο���݆�����˂��Q֮�����������峯���ڣ��Ϻ��ȸۿڲń������F�������ڽ�ͨ�]�����S��ɽ�^������������OӋ�������Y���e�µ����ݣ����Q�Ǽ����¡������������V�\�������������ĩ���������܇��Ը߉����ɂ��_�����������������w�Է�݆���������ݶ����������^���ʼ�Ǡ���Ժ���ļ�����N��Ժ�ȵĻ��@�����^����߶Ȳ���Ժ�������o���@�߲���Ψ��÷�Ҵ��ӡ��Ɍ����ό�¶�ډ��^֮�����ơ��{��ҡ���œ��œ����ߌ�סլ�͏d�ý������w�e�����ƞ顰��œ���������R���c�N����̎��Ժ�������ɸ߸ߡ���[Ԕ��]

7���ܿh��������

�������A��һ��������������λ�ڛܿh�һ�̶�|�����������ξ����g������������������M���»ʼ������d����Ҏģ�����������e�s3524ƽ���ף���ƫ������������e6700ƽ���ף������f��1607�������ϼ������һ���еԇ���������Ԫ�������f�v�ʵ۷��悓��܊���Դ�܊����������ƽ���сy��ƽ�ѽY���P�����w�r����0�����������˱����������\�͌����ҵ�ؕ�I���f�v�ʵ����n����Т�á���һ�K�������Z�ӽ��ϡ����S��ط������½��������������]��һ�����õ�Ҏģ���c����������ȡ���ǰ��ʯ��������ʯ��ʯ�{�������ǰ�d���쾮�����ú͌������ػ��黨��ʯ䁳������������y��ľ���tľ���ľ�����Fľ��������ľʯ�Y�������о����ĵ�������������Кv�������������ط��������n����108�K������������10���gƫ�����h��������ʹ�á����T���С��������塭��[Ԕ��]

8���ܿh���ϴ�����

�����������������T�����Ա����w���ԁ�������ε�������Q�ܿh��һ�ң�ï�օ��ϴ�����ʼ���������ļ������ý��������ڼ���������Ⱥ����t�Ĉ������F��ʡ�����ﱣ�o��λ�������������������������ă����Ļ���ʽ�������^���Ӱ����͚vʷ�rֵ���������w������M��������e1131ƽ�������������Vӛ�d������E��î�꣨1639�����V����ʹ����Ĭ������1941������܊���x���ϕr���ڴ������_��e������֞�����zַ���ǬF����������,Ψһ�Q�����������ģ���ï�օ��յ����������ô��T�ϵęM�~�����ϴ������������������������LJ��������������n�����������Ϙ�������������������ʯ���������^�B�����T��߅߀��һ���y���ֵ���������f�v�Mʿ���ܿh֪�h����A�������Ğ顰�������ɂ�������������ˮ���������ϴ����������w�����������S�����T�d�����á���[Ԕ��]

9��������

���������������ڿ�Ϫ�h���f����f��������h��39�������������f��H�е�һ�������������������^�ߵ����ﱣ�o�rֵ�����Ĵ������������о����f�������vʷ��r������������ӵĽ�����ʽ�c�������ṩ�����F�Č����Y�ϡ�1998��5���������ñ�����ʡ����������ʡ�����ﱣ�o��λ�������þ�����кÎװ���������������Щ���f���������Y��߀�Ǻõ��������C�����������ܸߵĽ���ˮƽ���@��������280ƽ���ף����꽨�컨ȥ�˃���r�g��һ��P�X�������f��������Ҫ��ߙn�������]�н��������������������������÷��������ǽ����������������еĿ�Ϫ����һ�������H��һ��ĬĬ���ŵ�ţ����߀���ڷe���������U���Y�����ل����Z�I�����Ғ���̫�����Ϸ��ġ������á��ң������@һ���y��Ҋ�C�����^���������ϸ��]�ӌO����������Ҫ�غ�㌍�����\������κ����鶼����[Ԕ��]

10���ܿh�IJ��w

�����IJ��wλ�ڛܿh�һ�̶�(�ŷQˮ�|�����患��������һ�̶�|��������ˮ�|�ĵ��γ��P���������غӞ鵶�ڣ����IJ��w��ǡ�ƴ��ϵ�һ��t�����W���ZĿ�� �IJ��w��Ǭ����ʮ���꣨��Ԫ1767�꣩ˮ�|���Ϲ�ͬ�I�Y�d������Ӌ�M��ǧ�𡱣���ΡΡ����������ɭȻ�������f�����峯�f����һ�����ʮλ�e��֮�ɽ����IJ��w����ˮ�|���Ϟ�������������ʮ��֮�����������¡���������Ϲ�����ʮ��λ�e�ˣ���Ǭ¡���ʽ����IJ��w���w����һ�����w�����ӹ�Ӌ��������������V��ʮ�����ij����wƽ��ʰ˽��������Ӱ˽Ǿ�ϵ�L⏣����όӞ��F⏣�����ɌӞ��~⏣��L�������������ʮ����������������ӼӶ����˽��N��������N��̎���D��ʮ����w�����͵��ţ��e����ɫ�������ϵ^����������ˮ�|���Ͽ������IJ��w�Ľ��죬�����H���ԉ��^հ����������P����[Ԕ��]

11����������

������������λ�ڰ��������гǃ�ʮ�ֽ��� �r���鱱����λ�������гǃ���ʮ�ֽ֡���ʼ���ڕx�����S������׃���������������ƷQ�_Ԫ�����νо�����������Q���������������������ƽ����������9�ӣ��s34�������и��A���F�����σ��������������_ȯ�T���T�����������������������涼���ɡ�������ʽ�������Ȳ��Y�����Ͳʽ��ÿ���b�Иǰ������ý��������С������������е����δ������L���� ��������ʼ�������x�������g����Ԫ302�꣩�����S�r�g���������ж�θ�������������������������������S�������Ķ������ƷQ�_Ԫ�������ηQ������������Q����������Q������������ԭλ���_Ԫ���҂�����������1700����vʷ���R�њ��ڑ�𣬵��@��ǧ������L�����f�����c�x�������{�~�������c�V�����p������ͤɽ�����xӳ���v���ĉ�����������������ס���[Ԕ��]

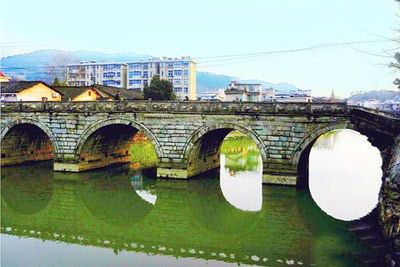

12��������

����������λ��������캵¿h����悻�ˮ���ϡ������������Դ�����ܺ�����S���������M���ˮ�ӣ��|���������ǰ���ʡ���ﱣ�o��λ����Դ�����И�ʼ���ڱ����S�����꣨��Ԫ1082Ԫ������������ڹﺥ�꣨��Ԫ1083�꣩���£���֪�h�R�M��������ɮΩ�oļ������ݔ�ġ���ȡ��������I������ʮ���x�S�����p�����e���ɡ���������ƽ���������_����î�꣨��Ԫ1207�꣩��֪�h���������ݣ�����������Դ���ζ������꣨��Ԫ1217�֪꣩�h���Y�����������������Ƙ����v���꣨��Ԫ1253�꣩��֪�h�w�����������Q�飺����������Ԫ����Ԫ�����꣨��Ԫ1280�꣩���_�����֪ࣨ�h�����d���������飺������������Ԫ��Ԫؑ��δ�꣨�s��Ԫ1295�꣩���h��������������������Դ��������������ʮ�꣨��Ԫ1412�꣩��֪�h�T�������ơ���[Ԕ��]

13����������Ⱥ

����ʡ�����ﱣ�o��λ�������ڿ�Ϫ�h���X悾����������������Դu���T�����Q�����������������������������揊����������đ��ߞ�������@Щ�u���T�ֵ��L����ݸ�����ͬ����ˇˮƽ���������^�����^�����ɊZ�칤������y��������Ҋ�������^�ߵ�����rֵ��1998��5����������ʡ�����ﱣ�o��λ��������̖������1998��16̖������������ʡ�����ﱣ�o��λ�������ڷ��X悺��壬����e867.5ƽ�����������������ԓ���Þ�ǰ���С������M���������|��ǰ�M�T�Ǟ�Ъɽʽ��픣�̧���������K��ʽ��������������ƺ������������x�T���L���匚��ξ�t���������ͥԺ���ȏT���ȏT������g���M��һ�g���O����ͥԺ�lʯ��������O��������������g���M�����g��ǰ���O������̧���������K��ʽ���ܣ���������ƺ�����ͥԺ���ϱ����O�_�A���ό��ǣ���������塭��[Ԕ��]

14�������������

�������������������������࿃Ϫ�h��9�������vʷ��,ԓ�����ж����,���һ���ؽ���������꣨1919�꣩,�˺�δ�д�����������P�Y��ӛ�d:������������Ǹ����������������Ľ�����ˇ�ؽ���,���,���Ľ����Lò�c������������������ͬ��ԓ��ռ����e1295ƽ�����������������������������������ǰ�����������M�M�ɡ��T��ǰ��һ��Ҏģ�^���ͥԺ,ͥԺ��������һ���������T�Ƙ�ʽԺ�T���T�Ǟ��������P����ǰ�ܵĖ|����߅����ˮĥ��u����������ȯ�T,���Ϸ���ԕ���ʽ�u�����~;�x�T����һ���ߴ�ʯ����,����ʯ��횏�����Ծ�������y��,���Qʯ��ˇ�g֮��Ʒ���T���ϵ��~�ʺͲ��L���ϵ����߳Ԍ�L�ơ��P��ɳ�����r���ڷw�ȈD�����������������M��14������1.63���y�ӈA��������Ͼ����U�������������Ӷ��O������������yȡ���[Ԕ��]

15������סլ

����ʡ�����ﱣ�o��λ������������l����������e326ƽ������ԓ�����ڲ����τe��һ���Ј@��ζ�����T�дu���T���b������lʯ�ﵽ�A�T����A�T��һԺ�����OӰ�ڣ����ʽ�u�����MһС�T�M��ˮ�d����S�������w��������������������g�M�����g��������e��238ƽ������������������ͨ�D��Ӳɽʽ�����-�������������֮ľت����б�Ρ�ȸ���������Լ�ˇ��տ�ĵ������������ɽ����Ĵ�����֮һ��1998��5�£�������ʡ�����ﱣ�o��λ��������̖������1998��16̖��լ�������քe��һ�������Ј@���L�������M���T��u���T������ʯ�lŪ���A�T����A�T��һԺ�����OӰ�ڡ���һС�T�M��ˮ�d����S�������w�����������������3�g���M��7�g��������e238ƽ��������������������ͨ�D��Ӳɽʽ�����-�L������ԓլ��̼������L���ء����^����[Ԕ��]

16����Ϫ�����^

������Ϫ�����^��һ���ڌW�g����֪�R�����Ļ��Ժ͊ʘ����e��һ�w�ĵط��vʷ�Ļ��C�ϲ����^�����չʾ�˿�Ϫ����Ȼɽˮ֮���͚vʷ�Ļ�֮�������^ַ�������ϳDž^���ĵض���ԭ���Ͽh�����fַ��ͬ�r߀���Ͽh���zַ��������e�_10003ƽ������ռ����e9520ƽ����������չ�d��e�s4200ƽ��������Ϫ�����^���Ї������OӋԺ���OӋ�����d������OӋ�����OӋ���ڌ���Ϫ�����h�������������Q���Ɂ��������ɽ����c����ı��F�����c��߅ɽ��ˮϵ���ں�֮��������������w��һ���B�m������֮�£����������݆���ͼ����·�Ϫ��߅ɽ��ˮϵ�����ŴĻ��߰����e�����µ�ͥԺ�쾮�������صIJ���Ļ���������h���Ļ����Ļ��c�F�����������Y�ϡ��ڿ�Ϫ�����^�@����ȫ�����ij��в����^���������Ȼ���Կ���ͥԺ���������쾮����������ɽ��ˮ�����w��c��ǰ����[Ԕ��]

17��ʯ�Ҵ�Ž���Ⱥ

����ʯ�Ҵ�Ž���Ⱥ��ʡ�����ﱣ�o��λ��λ�ڿ�Ϫ�h���f悾�����ʯ�Ҵ���yҎ�����R���,����Ҏ��,����v�M�Pֱ,������P,���С���P�塱֮�Q��ʯ�Ҵ�Ľ�����������ϹŴ����Ъ�һ�o��,�����e�ı��o�rֵ��ʯ�Ҵ��DZ����_��Ԫ��ʯ���ź���ʯ�s����Ԫĩ�w�˽���,��������γɵ���Ȼ����,�������700��Ěvʷ�����f��ɽ��ˮ,�Ա���,һ�t�������,��ʾ�������C���ȡ������P��,���R����,��·�v�M,�����×lʯ䁳�����һ���O��¶��ˮ�������f������ʯ������;��ǰ�һ�Ϫ�峺Ҋ��������M��Ϫ�ϣ�����ɶ˽��O���T������ĺ�],�����DZ�������ͥԺ��ʯ������������ϡ��������ɽ����Ĺ��Ĺ�Թ���һ�꣬���顰�����ɡ�����ǰ�����뮀������ʯ������ֲ�Űش������Ǟ�ʯ���Ŏ�ӡ֮������ʯ�Ҵ�F��������ʮ�റ���Կ����w���ɵ�����ʯ�Ҵ�1����[Ԕ��]

18�����\��������

�������\�������������ڿ�Ϫ�h���X悵��\������룬�������������������M����������2014��10���_ʼ�ӹ��S�����F�ѻ����깤������������ռ����e��357.19ƽ���ף�������e��309.11ƽ�������������������������á�ƫ�ݡ����ȽM���������c�����g�O�쾮���쾮�ɂȞ�T�ȣ��ɱ�ɽ�����O�T�M�룬�T���� ��-�С�Խ�����ҡ��֘��������cƫ���g�O��Ժ��������ǰ�܉��O���Tͨ�����˴��T������ڣ����T���� ��-�С������������֘����Tǰ��ͨ���\������ƫ�ݞ�ǰ����M��ǰ�M���ȣ����M��d���d����������ձں��Ϙǣ��ȏd�g�O��һС�쾮��ƫ��ǰ�M�|ɽ�����O�Ђȶ��Tͨ�|߅�ݣ��F�T���ѷ�����ԭ�Ʒ������ܚ����F���sԺ�������ӹ�ݠ�����������Y����������������ȵĪ{��������ƽ�P����̾��������d�Ĵ����� ��-�С��������y�����꣬�������ء���[Ԕ��]

19����Ϫ�����lj�

������������������ǰ������Ԫ谹��˻��ݺ���һ�������������[ʿ����V����ԓ�����������V�e�Z�����Q��������Ԫ谲ɼ{���@Щ���h����ȫ���yһ����������������h�ձ������������lj�λ����Ϫ�h��ƽ患�ʼ�������ξ���ʮ���꣨1566�꣩��ԭ�����L780�ɣ���6�A����ǻ���2��2�ߣ��ϏV1�������|���������������T�ͳǘ����v�������ɣ���ųlj������^��ͬ�̶ȵēp�ġ������m�v�����ݣ�Ȼʷ�d���Z�ɲ�Ԕ������һ�����ڿ������꣨1665�꣩������ʮ���꣨1673�꣩������ئ���꣨1689�꣩��Ӻ�����꣨1728�꣩�M���^�״��^��Ҏģ�ľS�ޡ��F�H���ֽ�ƽ�ԭ�|�T�����T�ɿڼs800��һ����1982�꣬�����lj��ɿh�����ܿ��M�оֲ��ޏ������������о��Ƚ^�o�H�е������lj�����ԭʼ������ӛ���������ɱ��������L2.6������1.6����ӛ�d����[Ԕ��]

20��ϼ�g�Gַ

����ʡ�����ﱣ�o��λ���ڿ�Ϫ�h�A��ϼ�g�������Ѱl�F��̎����ɩ��������G�������¡�ꐼҞ����S��̹����Ŵ��GȺ��ϼ�g�G�_�����������e8000ƽ���������Q�������������������Gϵ���Ļ��ѷe��1��2�ײ�������aƷ�N��࣬�Դ���������Ҳ�����������������Է���ɺͺڴɃɷN��ʩ�Ծ�����ɫ�ɾ������м����_Ƭ��̥ɫ�����̥�|�����������������P���K�������̉����͉�����ƿ�������y�b����������,һЩ�����P���ؿ̳ɿ���ʽ,����������ɹ����Ρ��̉ص�����ģӡ������y�����ͺ��C������������Ҫ�����������t�պͻ��ա��������롢������������ԓ�G���췽���^����������øG��֧�������������P����ϻ���b�������c��֮�g��5~9���L�l֧����𣬺��E���@����ϼ�g�G�l�F��,ԓ�h�����^�l�F��ʮ���@����ڡ����÷��̹�����`�ȸGַ���@Щ�G����[Ԕ��]