運城市省級文物保護單位介紹

山西省 萬榮縣 河津市 鹽湖區 永濟市 新絳縣 夏縣 芮城縣 絳縣 垣曲縣 聞喜縣 平陸縣 稷山縣 臨猗縣 運城市文物古跡 運城市紅色旅游 運城市名人故居 運城市博物館 4A景區 運城市十大景點 全部 運城市特產 運城市美食 運城市地名網 運城市名人 [移動版]

| 晉文公墓,在山西省曲沃與絳縣交界的安嶼鎮的下村側,墓高40米,圓形,周長200米,為省級文物保護單位。墓主晉文公(前697-前628),春秋時晉國國君,名重耳,晉獻公之子。-在外逃亡19年后歸國即位,勵精圖治,使晉國成為實力強大的霸主。 晉獻公墓位于絳縣南樊槐泉村東嶺。墓高百尺,無祠孤寢,墓形似無柄之木鐸。他是春秋時晉國武公之子,名詭諸,始建都維(山西絳縣)。 晉文公獻公初娶賈氏為妻,無子。繼娶齊姜,生秦穆公夫人及太子申生。后再娶二女于戎,生重耳、夷吾。在討伐驪戎的戰爭中獲驪姬,生奚齊。獻公寵愛驪姬,常聽其讒言,先逼死太子申生,又欲加害公子重耳和夷吾,以達到讓奚齊繼位的目的。獻公在位二十六……[詳細] |

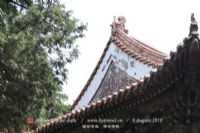

| 絳守居園池AA  絳守居園池系山西省重點文物保護單位。位于縣城內西側高地之上,面積14640平方米,是我國現存唯一的隋代州府園林。園池始建于隋開皇十六年(596年),由當時的內軍將軍臨汾縣令梁軌修建,他還體察民情,見百姓飲水困難,莊稼干旱,于是從城北30里處的鼓堆泉,導水開渠灌田,引余波貫牙城,蓄為池沼。園林內春、夏、秋、冬四季景色各異。園西南為虎豹門,進門入園下臺階二十九級直達洄蓮亭,亭正方形,半陸半水,綠柳成蔭,仲夏下池中荷花盛開,為園林“夏景”。洄蓮亭西依墻而建有半亭,左右有花墻,兩旁古柏翠竹,奇花異草,為園林“冬景”。洄蓮亭東北方有一上山,系當時挖洄蓮亭水池土方所積,山上山下植有槐、柏、楊柳等。再往東是……[詳細] |

| 真武廟又稱“九龍廟”,因其原來有九個山峰并列而得名。九個山峰由西向東分別建有禹王廟、雷公廟、八仙廟、藥王廟、玄武廟、山神廟、帝君廟、三皇廟、天神廟。其它八座廟宇因種種原來塌毀,只有玄武廟幸存。但世人所稱呼的九龍廟一直流傳至今。真武廟后重建于1980年。創建于北宋宣和年間,元代遭毀,明以后都有不同程度的重修。它建筑面積為2500余平方米,殿宇樓臺共30余處,共有朝殿坡、真武香廳、真武獻殿、真武神龕、娘娘廟、三皇洞、玉帝閣、南天門、朝天宮、純陽院、麟島等景觀。真武廟(亦即玄武廟),位于山西省河津市城區三里許的西北隅紫金山麓的九峰之中,其狀如龍,故俗稱九龍廟、九龍頭。真武廟居勢高峻,三面臨空,形狀似……[詳細] |

| 陳家莊村位于聞喜縣城西20余公里處,是晉南“三臣”之一崔斗臣的故鄉。在民主革命時期,崔斗臣傳播新思想、新文化,在河東大地上頗有影響。1943年7月至1948年1月,中共稷麓三區區委會、區政府,中共稷麓抗日民主縣委、縣政府,中共太岳三地委、三專署、三分區司令部等黨政軍機關駐扎在這里,嘉康杰、柴澤民、金長庚、王墉等一大批黨政軍領導干部都曾在這里居住并開展對敵斗爭。時至今日,該村還保留著32處革命舊址。1947年運城解放后,黨政軍機關單位才逐步遷入運城,陳家莊勝利地完成了它的光榮使命。背景鏈接1945年7月,太岳五地委從中條山奇峰村遷到陳家莊村。1945年12月,中共太岳區黨委根據中共晉冀魯豫中央局……[詳細] |

| 河東書院藏書樓坐落在山西運城市區西北5公里的大渠鄉政府后院。河東書院建于明正德九年(1514),后屢遭劫難,現僅存藏書樓。據縣志記載,河東書院原占地30余畝,有學田40余畝,坐北朝南,沿中軸線向北,前有先門、儀門、講經堂,堂前臺階上建有卷棚,臺下栽松槐,東側配崇義齋,西側配遠利齋。講經堂北是五間的退思堂,堂東偏南是左曲房,堂西偏南是右曲房。過退思堂,為四教亭。過四教亭,即為藏書樓。樓上中間是祭祀三晉名賢的神堂,兩旁是藏書的房間。藏書樓四周環以池水,名環池,池內種蓮,可泛舟而行。環池以北是亂石灘,灘北有九峰山,上建仰止亭。山東名杏壇,山西名桃源。山旁有磚井,叫源頭,山下有四洞,曲折通往后山,洞名……[詳細] |

| 高禖廟位于河津市區西南5公里處的陽村鄉連伯村西沙梁上。她地概壯巍,視野遼闊,現為山西省文物保護單位,是河津市重要的旅游景點。相傳4000多年前的夏代高禖廟的前身皋廟就創建于此。高禖廟占地一萬多平方米,殿宇坐北朝南,西傍黃河,南臨汾水,北依呂梁山,東望白虎崗。建筑格局方正均衡,穎敞合理,體現了道教文化崇高自然和諧的審美意識。河津高禖廟歷史悠久,文化底蘊厚重,是省屈指可數的一座以“高禖”冠名,以根祖文化為內涵的古建筑群。高禖不是人名,它是古代乞求子孫后代繁榮昌盛的一咱最高形式的祭祀活動。商代時,河津有耿、冀兩上小國,商祖乙遷都耿地后,高禖廟就成了當時的皇家高禖祭場,耿地遭受洪水災害后,商都又遷至河……[詳細] |

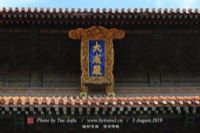

| 臨晉文廟大成殿(第五批省保)時代:清地址:運城市臨猗縣臨晉鎮西街據民國癸亥年(1923)重修的《臨晉縣志》記載,臨晉文廟始建于元至元年間(1280~1294),明、清兩代予以重修。殿內梁架上保存有“大清咸豐元年歲次辛亥乙未辛卯日……同闔邑士捐修伏愿告竣之之役人蔚起敬謹誌”題記,記載了文廟大成殿的建造時間。大成殿坐北向南,殿前設長13.5米、寬9米的大月臺,月臺周邊以石欄圍護,望柱與石欄板上皆有花草瑞獸浮雕圖案。月臺中部設甬道,上鋪浮雕雙龍青石。大成殿面闊五間,進深六椽,單檐歇山頂,黃、綠、藍琉璃筒板瓦覆頂,琉璃脊飾。樓閣式脊剎,層層矗立,其兩側為琉璃象、獅馱寶塔。檐下四周置柱頭科和平身科,平身……[詳細] |

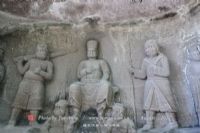

| 臨猗開化寺開化寺位于運城東北17公里處,開化寺始建于五代后唐同光年間,北宋年間重建。大雄寶殿是寺內的主要建筑,開化寺也是最有價值的建筑。大殿始建于宋代,進深和面闊都是三間,殿內的彩繪和壁畫非常有名,開化寺是我國現存面積最大的宋代壁畫。西邊墻壁上的壁畫分為三組,以連環畫的形式講述了西方凈土世界如來佛的故事、華色比丘尼的故事等,這組壁畫構圖嚴謹、畫面工整、人物神態各異,具有很高的藝術價值。這里峰巒疊翠,群山起伏,松柏茂密,路轉峰回,泉溪相映,真有“深山藏古寺”的意境。寺創建于五代后唐時期唐莊宗年間,取名清涼若(“若”是佛教用語),宋代改稱開化寺,為山西著名古剎。北宋熙寧六年(1073年)建大雄寶殿……[詳細] |

| 白虎塔,因傳說唐代名將薛仁貴是白虎星轉世,當年薛仁貴偶遇深陷泥坑中不能前行的拉木料的大車,薛仁貴便主動義勇解困,此情景被柳員外之女柳英環在家中高高的繡樓上看見,但看到的不是薛仁貴,而是一只大白虎在拉動困車前行。柳英環對薛仁貴的愛慕之心,從自就開始萌發,發展到終成伴侶。薛氏后人為了紀念這一典故而建此塔,故稱白虎塔。又因薛仁貴當年在汾河灘苦練本領,經常拉弓射雁,古塔,具體創建年代不詳,《山西古塔文化》載古塔建于唐末,《山西文物地圖集》記載其為宋代建筑。清乾隆六年(1741年)族人曾大規模重修薛仁貴祠堂,現存有清乾隆六年《重修白袍洞記》碑刻一方,碑文雖然未有提起古塔,但從中推測古塔至少在這一時期重修……[詳細] |

| 猗頓墓猗頓墓(第三批省保)時代:春秋地址:臨猗縣牛杜鎮王寮村西猗頓,春秋魯國人,奔走天涯,尋求致富,后駐郇瑕之地。生前以畜牧育桑,兼營鹽化,成為與范蠡齊名的富翁。死后葬于王寮村。猗頓墓在山西省臨猗縣牛杜鄉王寮村的村西頭,陵園規模不大,但古樸肅穆。這就是古代巨商——猗頓的陵園。自古以來,富比王侯者,何止百千人,但猗頓這位布衣商人,卻受到后人輩輩世世永遠的紀念。這值得人深思。何時由一尊孤獨的古墓逐步形成如今陵園的規模?這既無史書記載,也無專文傳世,難以考稽;此處只有清代道光十七年(1837年)所立的一座石碑。碑題名《重修周逸民猗頓氏墓記》,碑文稱猗頓生前“其富甲天下”,“西抵桑泉,東跨鹽池,南條北……[詳細] |

| 李老莊玉帝廟(第五批省保)時代:元、清地址:運城市稷山縣西社鎮李老莊村李老莊玉帝廟創建年代不詳。據廟內現存碑記載:趙國大將李牧曾在此駐兵防守。公元前233年,李牧率軍攻秦大勝,因有功被封武安王,后人為紀念李牧將軍,特建李牧廟奉祀。此廟坐北朝南,東西寬25米,南北長46米,占地面積1150平方米,現僅存正殿、獻殿。其中正殿門枕石上有“元泰定二年”題記,為正殿的年代鑒定提供了真實可靠依據,獻殿為清代建筑。正殿面闊五間,進深四椽,梁架結構為“四架椽屋四椽栿用二柱”,單檐懸山頂,筒瓦屋面,灰陶脊飾。后檐墻繪有清代屏風式壁畫,畫面底部被毀。廟內原塑李牧像不存,僅存塑像的背光彩畫。獻殿面寬三間,進深一間,……[詳細] |

| 寺頭關帝廟(第五批省保)時代:元、明、清地址:運城市平陸縣曹川鎮寺頭村北高嶺寺頭關帝廟創建年代不詳,據碑記和梁架題記載,明洪武四年(1371)、清順治二年(1645)、康熙五十八年(1719)、雍正八年(1730)、乾隆元年(1741)和乾隆三十三年(1768)均有重修。該廟坐北朝南,三進院落布局,東西寬40米,南北長70米,占地面積2800平方米。中軸線上從南至北建有山門、獻殿、正殿殿和春秋樓;一進院山門兩側建有鐘鼓樓及廂房,二進院正殿兩側建有耳房各一座、院內建東西廂房。其中,正殿為元代建筑,獻殿為明代建筑,除山門西側廂房為新建外,其余皆為清代建筑。春秋樓位于中軸線最北側,二層建筑,一層面闊……[詳細] |

| 禹門口抗日紀念摩崖石刻(第五批省保)時代:1939年地址:運城市河津市清澗街道辦龍門村西2000米禹口呂梁山脈石崖上民國27年(1938)12月20日,駐榮河日軍企圖偷襲禹門渡河,25日拂曉,日軍在飛機、大炮配合下,向駐防此地的國民黨軍61師某營陣地發起猛烈攻擊,守禹門口的一個加強排全部壯烈犧牲。61師師長鐘松命令屬下兩個營由師家灘渡過黃河,從東龍門山側翼向日軍發起攻擊,經過一場血戰,終于在12月30日重新收復了禹門渡口及龍門山陣地。此役給日軍以重創,粉碎了其進犯大西北的侵略計劃,61師的271名官兵陣亡。1939年9月18日,為紀念陣亡將士,國民黨六位軍政要員在禹門口石崖上留下巨幅石刻,從上……[詳細] |

| 晉獻公墓 位于絳縣南樊槐泉村東嶺。墓高百尺,無祠孤寢,墓形似無柄之木鐸。他是春秋時晉國武公之子,名詭諸,始建都維(山西絳縣)。 獻公初娶賈氏為妻,無子。繼娶齊姜,生秦穆公夫人及太子申生。后再娶二女于戎,生重耳、夷吾。在討伐驪戎的戰爭中獲驪姬,生奚齊。獻公寵愛驪姬,常聽其讒言,先逼死太子申生,又欲加害公子重耳和夷吾,以達到讓奚齊繼位的目的。獻公在位二十六年。獻公歿后,因其生前昏庸無道,暴戾成癖,不列入祭典,以示彰善彈惡。獻公墓為省級重點文物保護單位。 晉文公墓 在絳縣衛莊下村。文公系春秋諸侯,晉獻公次子,太子申生之弟,名重耳。獻公寵愛驪姬,殺太子申生,重耳逃奔到狄(翟)國,在外-19年。……[詳細] |

| 下坪關帝廟(第五批省保)時代:元、清地址:運城市平陸縣曹川鎮下坪村下坪關帝廟,創建年代不詳,據廟內碑文記載,清乾隆三十五年(1770)、嘉慶二十三年(1818)、道光三十年(1850)和咸豐四年(1854)多次予以修繕。整座寺廟坐西朝東,東西寬56米,南北長31.4米,占地面積1758平方米。現存共三進院落,中軸線上從東到西依次建有戲臺、獻殿、正殿、娘娘殿,戲臺兩側建有妝樓各一座,一進院南北兩側建有廊房各一座,現北廊房毀失,僅存遺址;二進院內原有南北官廳各一座,現北官廳已毀失,南官廳局部坍塌;正殿南側南耳房局部坍塌,北耳房已毀失。現存建筑中,正殿為元代建筑,其他為清代遺構。正殿面闊三間,當心間……[詳細] |

| 嘉康杰烈士墓(第五批省保)時代:1959年地址:運城市夏縣胡張鄉其毋村嘉康杰,字寄塵,1889年生于夏縣胡張鄉其毋村農民家庭,少年時參加辛亥革命,曾赴日入早稻田大學讀書,參加反對袁世凱斗爭,又進入北京大學讀書,后參加多次革命斗爭。1922年,曾在夏縣堆云洞創辦山西平民中學。1925年又在運城創辦“河東中學”,組織兩校師生參加反對閻錫山的增加鹽稅斗爭。后又在運城和太原創辦了兩所“中山中學”,在臨汾縣創辦康衢中學和財神廟中學。1927年加入中國共產黨,曾任河東特委書記,建立了河東黨組織,組織和參加多次革命斗爭。1939年當選中共七大代表,在動身赴延安途中,遭特務暗殺。當時組織將其安葬在韓家嶺村。1……[詳細] |

| 東呂關帝廟(第五批省保)時代:清地址:運城市芮城縣東壚鄉東呂村東呂關帝廟東西寬27.1米,南北長41.8米,占地面積1133平方米。廟內現存戲臺和大殿。戲臺下層通道東壁上嵌元泰定五年(1328)《創修露臺記》碣1方,記載蒙古人鐵木兒·塔海氏為其全家祈福建造露臺之事。廟內現存清康熙三十三年(1694)《重修關帝廟碑》1通,表明連三戲臺是關帝廟內的戲臺。戲臺坐南朝北,建于高1.85米的磚砌方臺之上,面寬九間,三臺并列,建筑面積223平方米。中臺下為進廟通道,上鋪木板,形成俗稱的“過路臺”。每三間形成一座戲臺,形成前檐三臺連袂之狀。各戲臺均為面寬三間,進深三椽,單檐硬山頂,五檀前廊式構架。前檐下施龍……[詳細] |

| 車廂故城址(第五批省保)時代:春秋地址:運城市絳縣古絳鎮南城村車廂城在絳縣城南5公里處,因其形如車廂,故稱為車廂城。現存古城墻高約15米,長150米,全部由夯土層構筑。車廂城地處中條山東段北面,被深約30米的東、西兩溝夾峙其間。城南北長約400米,東西寬為50米,面積約20萬平方米。在車廂故城址的保護范圍內,留存城墻、烽火臺等遺存,全部由夯土構筑,地表散落有大量陶片,城址內發現大量灰坑。“車廂古跡”、“晉大夫士蒍故里”、“晉舊都”三塊石匾和“絳縣師”石像分別存放在南城村和絳縣博物館內。史載車廂城為晉獻公盡殺群公子之處。《左傳》載:晉莊公二十五年冬,“晉侯圍聚,盡殺群公子”。次年,“士蒍城絳,以……[詳細] |

| 天主教新絳縣圣安道主教座堂亦稱“新絳總堂”, 位于新絳縣城北街頂端的高崖上,是天主教運城教區主教府所在地,管轄運城、臨汾等二十三個市縣的教務工作,有教友18000余人。新絳是山西省最早傳入天主教的地方,公元1620年(明朝萬歷四十八年),意大利神甫艾儒略來到絳州,建立山西省第一座天主教堂。1936年,羅馬教廷冊立絳州為宗座監牧區,定新絳為主教(府)座堂。隸屬荷蘭方濟會傳教區,奉天主教圣人安多尼為教區及座堂主保,任荷蘭籍方濟會士孔昭明為監牧主教。成立建有修道院、修女院、保赤會、養老院、首善醫院、安道學校及公教進行會。主教府占地60多畝,房產200多間。1937年孔主教母親為紀念兒子榮晉監牧主教,……[詳細] |

| 南海峪遺址南海峪遺址(第二批省保)時代:舊石器地址:垣曲縣縣城西南24公里毛家鎮店頭村南海峪溝口東側山腰是目前山西省舊石器早期唯一的一處洞穴遺址。遺址由相鄰的三個地點組成,洞穴基巖為震旦紀矽質石灰巖,遺物和化石出自黃褐色的角礫巖中。第一地點含有動物化石,第二地點有石制品和用火遺跡,第三地點動物化石和石制品皆有。1957年發現,1958年局部發掘。該遺址的地質時代應屬于中更新世或稍晚,文化期為舊石器時代早期或稍晚。出土石器有人工打制石英石片和石核等20余件;化石有三門馬牙齒、鬣狗、大河貍、犀牛、野羊、鹿和獼猴牙、下頜骨等10余種;石器原料有石英、脈石英、角頁巖、石英巖、隧石和蛋白石。石器主要用石……[詳細] |