清遠市省級文物保護單位介紹

廣東省 清城區 英德市 清新區 佛岡縣 連州市 連山縣 陽山縣 連南縣 清遠市文物古跡 清遠市紅色旅游 清遠市名人故居 清遠市十大古村 4A景區 清遠市十大景點 清遠市十大免費景點 全部 清遠市特產 清遠市美食 清遠市地名網 清遠市名人 [移動版]

1、南崗千年瑤寨 AAAA

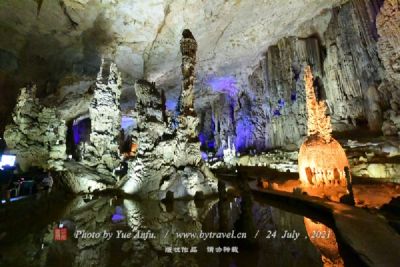

南崗瑤寨位于連南縣城20公里的南崗鎮,它是一個比較古老的瑤寨。寨中街道橫直有序,民居古樸整齊,整個寨子的格局十分完美,因而有“大哥排”、“首領排”之稱。寨旁的千頃梯田由山腳向山脊層層延伸,景象很動人。這里一向是攝影愛好者和畫家們采風的勝地。南崗千年瑤寨位于連南縣城西南,海拔803米,鼎盛時有民居700多幢、1000多戶、7000多人,被稱譽為首領排。此寨建于宋代,至今已有一千四百年的歷史。據專家考證,南崗千年瑤寨是全國乃至全世界規模最大、最古老、最有特色、保存最為完好的瑤族山寨,整個千年瑤寨占地面積129畝,景區占地面積250畝。現居住在山寨的瑤民主要有鄧、唐、盤、房四個氏族。現古寨只剩下幾十戶,百多人居住了和保留了368幢明清時期的古宅及寨門、寨墻、石板道等。走進古寨,仿佛進入歷史的時光隧……[詳細]

2、陳可鈺故居

陳可鈺故居位于廣東省清新縣石潭鎮新民街,始建于民國二十一年(1933年),由藏書閣、景瑗圖書館和家屬住所組成。景瑗圖書館占地76.4平方米,單層平房。后來,在景瑗圖書館右側建筑了一座兩層的藏書閣,內設藏書室、辦公室、寢室、警衛室和地下室。在景瑗圖書館后院增建環山亭和家屬住所,共占地500平方米。國民革命時期,陳可鈺將軍曾任孫中山總統大本營警衛團團長、國民革命軍第四軍副軍長、代軍長、廣東省軍事廳廳長等職。“景瑗圖書館”是陳濟棠先生于民國二十二年(1933)年倡議并捐資在陳可鈺將軍故鄉白石潭建立,以旌勛德。館的前院、東西兩邊倚墻各建半園型小亭,西亭鑲嵌著建館石刻序文。1937年,抗日戰爭全面爆發,陳可鈺從廣州二沙頭“三家村”遷回石潭景瑗圖書館居住。1938年,陳可鈺將軍在景瑗圖書館左側建筑了一座……[詳細]

3、寨山彭家祠

寨山彭家祠建于清代中葉。據稱300多年前,一位彭姓鹽商遷居到此并扎根繁衍。其子孫后代為防御土匪滋擾,歷經20多年艱辛夯土壘筑,建起該古堡;300年后的今天,彭家祠雖然已成為當地知名景區英西峰林走廊的核心景點之一,但所幸仍保留著初始時期的建筑風貌,以及謎一樣的傳說典故,風采依舊,氣勢逼人。1995年被列為“英德市文物保護單位”。該建筑坐南向北。彭家祠建于螺山上,山高約33米,房舍從山腳起建至山頂,共分三層,通往頂層只有北面一條平均寬1.50米,用石灰石打制成條鋪至的石階路,其余三面均是懸崖峭壁。首層建有房屋5棟,二層為書堂。硬山頂配火鍋耳風火墻,青磚砌筑。頂層為彭公可學祠,硬山頂配火鍋耳風火墻,有房舍5棟。彭家祠布局巧妙,造工精巧,從山腳到山頂只有一條石階路可上,而且每層均只有一個小門可通往上……[詳細]

4、英德文峰塔

文峰塔位于廣東省英德市區北江東岸大站鎮江南村,1985年被列為“英德市重點文物保護單位”。該塔距今已390余年,曾兩次遭受雷擊,北面一行狗牙式磚被擊落,但塔身保存尚好。該塔為出檐平座空心磚塔,座南向北,八角九層,高48.5米,每層均有8個船蓬式券門,東南西北四門均通塔心,其余四個門為外壁龕,有塔剎。首層高5.48米,外圍周長34.4米,塔身厚3.4米,建筑面積約220平方米,以上逐層樓列遞減。平座上窄下寬,用6層狗牙式磚疊澀出檐,后用同樣方法還原,加砌7層平磚,再用了層狗牙式磚疊澀上平座,每角隱砌出一個半六角形柱,磚柱之間呈欄額式。二層以上建筑方法與首層大致相同。據知情者說,原塔身每層鋪有樓板,并有梯可供攀登至最高層,因年代久遠,樓梯現已全毀。文峰塔不論從哪個角度看,都有正面之感,這充分體現……[詳細]

5、飛霞洞

飛霞洞在飛來峽中部北岸,建于民國元年,是儒、釋、道三教合一的場所。殿宇樓臺,傍山疊建,規模壯觀。最惹人注目的,是中央的“三教殿”、“彌勒佛殿”和“無極宮”。還有“禮耕書屋”、“樂善山房”、“軒轅黃帝祠”等亭樓舍塔勝景。“松峰亭”是鳥瞰飛霞全景的好地方,更是觀看日出的佳境。霞洞四面環山,以建筑雄偉聞名,只見殿宇順著山勢逐級疊建而上,高達七級,頗有布達拉宮的震撼氣勢和凌空欲飛的逼人幻覺。每當山雨過后,一陣陣紫霞之氣從山坳騰升到殿宇上空,飄飄緲緲,故謂飛霞。寺中供奉的神像形態生動、價值珍貴。它是全國為數不多、嶺南地區最大的“三教合一”的宗教場所。古洞內奉儒、釋、道三教祖師及諸仙佛,建筑面積達2萬多平方米。飛霞洞建于密林幽谷之中,云霞在此會經久不散,令寺院時隱時現,故而得名。寺院主殿瓦上的那顆瑤珠,……[詳細]

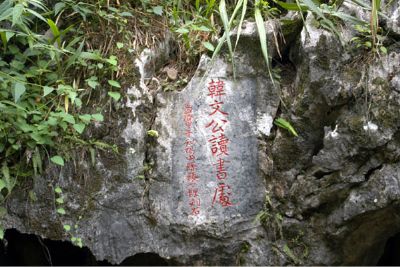

6、南山摩崖石刻

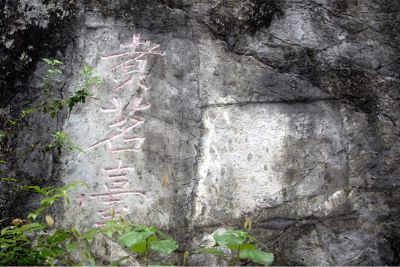

唐—民國 英德 南山摩崖石刻位于英德縣英城鎮南郊一公里的南山。南山由大小十八個山峰組成。南朝梁中大通五年(533年)在山腳建有“萬壽寺”,寄寓壽比南山之吉祥而得名。唐宋時期南山建有亭臺樓閣等32個景點,吸引著歷代游人賦詩題刻留念。唐元和六年(811年)貞陽縣令侯著為南山景點“涵暉洞”題名石刻,是南山第一題摩崖石刻。從唐代至民國,南山摩崖石刻原有140多題,現存106題。其中唐代5題,宋代59題,明代11題,清代9題,民國2題,年代不明的20題。內容有題名、題記、題字與詩刻,以詩刻為最多。書體有篆、楷、行草等。著名的有唐代元杰的《湞陽果業寺開東嶺洞谷銘并序》,宋代文學家蘇東坡被貶英州時,帶著幼子蘇過游覽南山景點后的題名石刻,有宋代英州知州劉仲堪的《南山十詠并序》、石汝勵的《英州南山圣壽寺水車記……[詳細]

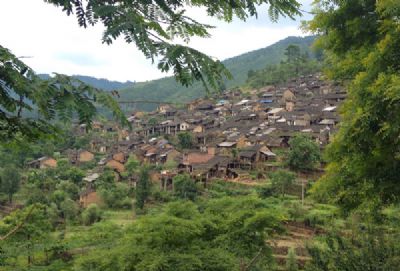

清遠連南瑤族自治縣油嶺千戶瑤寨秀美的風光,濃郁的風情,擁有兩個國家級非物質文化遺產項目——瑤族耍歌堂和瑤族長鼓舞,擁有一個國家級授予的民間歌王和一個省級授予的民間鼓王,令世人矚目。踏入油嶺,看舞聽歌,風情萬種入畫來。1998年,油嶺村被國家文化部授予“中國民間藝術之鄉”稱號。油嶺千戶瑤寨,位于連南(廣東西北部)縣城之西南,座落于約800米高的半山坡上,吊腳樓依山而建,聚居著世界唯一的連南“八排瑤”,至今已有一千多年。油嶺瑤寨歷史悠久,最多時有房屋近900幢,1000多戶,5000多人,素有“千戶瑤寨”之稱。民居層層疊疊,錯落有致,一律為青磚或木質結構。整座寨子橫1300多米,縱900多米,是連南八排瑤風情中最豐富、最生動、歷史文化保存最完整且知名度最高的一座古老瑤寨,是攝影、繪畫和觀光旅游的……[詳細]

鷹揚關是座歷史雄關,地勢險要。據連山志記載,北宋名將岳飛曾駐守過此關,太平天國洪秀全、石達開曾率兵在此關激戰三天三夜并留下了“太平天國古戰場與三十六墳”遺址,當年的戰壕、堡壘遺跡至今尚有。更為重要的,是這里人們可以追尋鄧小平領導的紅七軍的革命足跡:1931年1月17日夜,鄧小平領導的紅七軍作為戰略轉移的五十五團、五十八團的部隊經廣西進入連山境內,在鷹揚關埋藏了一批不便攜帶的山炮和步槍。他們在舉行著名的百色起義和龍州起義后,奉中央指示向粵北小北江轉移。鷹揚關橫跨三省(區),位于連山縣城西北23公里。一路上群山連綿,林木茂密,河水相隨。鷹揚關歷來是兵家必爭之地:太平天國石達開曾率兵在此一戰,留下古戰場遺址;紅七軍也曾在此戰斗,戰壕遺址尚存。鷹揚關段隧道開工,將一改這里交通閉塞的舊貌,極大密切粵桂……[詳細]

9、藏霞古洞

藏霞洞建于密林幽谷之中,藏霞的命名,據說是因為天空中的云霞飄到這里便很少流動,且經久不散,故此稱為“藏霞藏霞洞是一座先于飛霞洞數十年的洞觀,據記載,藏霞洞建于清同治二年(1863年相傳當時湖北祖師陳復始云游到此地,十分欣賞這塊“金龜背上有形跡,仙鶴回頭兩相抱”的地方,原來由清遠人林法善法師集資動工興建,至同治九年竣工,總建筑面積為1.3萬多平方米廟里主殿瓦上的那顆瑤珠,與前面的螺星嶺峰尖以及殿后山上的一座天然石佛正好0成一線,獨具匠心院中有一株數百年樹齡的名花玉堂春,是明代皇帝賜種,十分稀貴,值得一看。藏霞洞時常在上午和黃昏時分,廟宇空屋便深藏于虛無縹緲的云霧之中,若隱若現,宛如仙境站在藏霞古洞的大門,看到的是道教的王靈官的神像。[他后面兩邊各有一顆百年樹齡的桂花樹每逢深秋花季,這里掛滿金黃……[詳細]

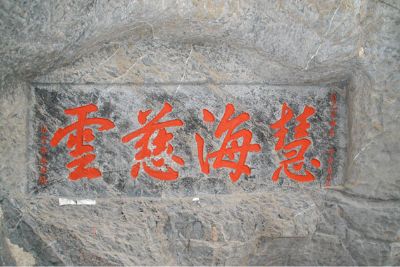

10、碧落洞摩崖石刻

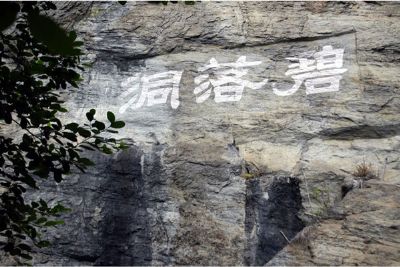

唐—民國英德碧落洞摩崖石刻位于英德縣英城鎮橋下管理區燕子巖山。碧落洞是一個天然的石灰巖溶洞,山水秀麗,從唐代起便有人游覽,賞景賦詩,刻石留念。洞口上方峭壁上,分別以橫行及豎行鐫刻“碧落洞”三個大字。唐代自稱唐末秩臣的周夔偕貞陽縣(英德縣前稱)令侯著游此洞后,寫有《到難篇》,并刻于洞壁上,成為最早的題詩。五代十國時期南漢主劉晟出巡英州時曾游此洞,并命侍臣鐘允章寫下《盤龍御室記》,勒于石上。以上2題摩崖,大部剝落,字跡難辨。北宋著名文學家蘇東坡于元符三年(1100年)授命北歸,帶著幼子路過英州游碧落洞,題有《碧落洞》詩二首,其中一首刻在洞中石壁上,至今猶存。碧落洞摩崖石刻原有102題,現存99題,其中唐代兩題,宋代57題,明代4題,清代8題,民國2題,年代不明和字跡不清的20題。碧落洞石刻自唐代……[詳細]

11、史老墩遺址

史老墩遺址位于英德市沙口鎮清溪村北江東岸的一級階地上。年代為新石器時代至商時期。1996年發現。1996~1998年發掘200平方米。文化層最厚達3米多。文化內涵分兩期。第一期為新石器時代,有遺跡32處,少數為祭祀遺跡,將兩件石器擺放成“八”字形;多數是石器制作遺跡,以砧石或礪石為中心,周圍多見礫石、石片、石器制作工具、石器胚件、成品或半成品石器,器類包括有尖狀器、穿孔器、矛、雕刻器、錘、球、棒、砧、礪石、斧、錛、刀、鑿等,其中僅一件雙肩石錛。多數石器器身尚留有打制疤痕,屬半成品,少數為基本磨制加工完成之石器,說明這里是一處石器制作場。出土少量陶片,有繩紋夾砂陶、曲折紋泥質陶,可辨器形為釜。第二期有灰坑3個及墓葬3座。出土遺物有石器斧、錛、切割器、穿孔器、環、礪石等,陶器有釜、罐、盆、缽、紡……[詳細]

12、連州惠愛醫院舊址

在雙喜山連州市二中校園內,有一座青磚青瓦結構的19世紀西洋式兩層瓦蓋房默默聳立著,這就是惠愛醫院舊址,當年紅七軍的傷病員曾在這里治療。它建于清光緒二十二年(1896年),是美國長老會在連州風景區雙喜山上建的基督教建筑群(包括男醫局、女醫局、禮拜堂、基督教學校)之一,至今已達百余年。因年代久遠,原惠愛醫院10多處老屋已拆舊建新,僅存的此屋作為紀念物而保存下來(原男醫局),占地面積278.77平方米,高10.2米,長25.12米,寬10.9米,地面、樓面與走廊均以木板鋪就,四周走廊圍有古式木制欄桿;頂層為0。1996年8月,連州市政府批準將“惠愛醫院———紅七軍傷病員治療處”列為市(縣)級革命文物保護單位。1997年9月,由文化局、博物館主持,對其進行了全面修繕。2008年,升格為省級文物保護單……[詳細]

13、峽山摩崖石刻

峽山摩崖石刻位于清遠市清城區清遠峽北禺,尤其集中在飛來寺西和飛泉洞一帶。由于年久風化和修寺筑路中移動損壞,不少石刻已湮沒。現存摩崖石刻56題,其中宋代1題、明代21題、清代31題、民國以后3題,有題名、題字,題詩等,其中以題字最多。碑刻19通。現存最早的摩崖石刻為南宋乾道五年(1169年)轉運判官陶定在前葛稚川煉丹的崖上題“葛壇”二字,每進徑0.32米。現存最早的碑刻為元代縣尹楊觀的《廣州路清遠縣峽山廣慶寺新建飛來殿記》碑,碑高1.50米、闊1.20米,共1126字。著名的有平南王尚可喜《重修飛來古寺碑》,碑高2.00米、闊0.95米。兩廣總督阮元補書唐羅隱篆書“云臺”二字碑(碑高1.20米、闊0.64米,字高0.40米、闊0.30米)。以及詩人吳應棻等一批文字精煉幽雅、書法瀟灑蒼勁的詩碑等……[詳細]

14、賢令山摩崖石刻

唐—清陽山賢令山摩崖石刻位于陽山縣陽城鎮北一公里的賢令山。賢令山原名牧民山,唐貞元十九年(803年),韓愈由監察御史貶為陽山縣令,任內勤政愛民,后人為紀念他,改牧民山為賢令山。賢令山摩崖石刻分布在打字巖、千巖表、讀書臺、游息洞、朝陽洞等景點,有唐至清代石刻36題,其中尤以打字巖的石刻最為珍貴。打字巖高約7米,寬約13米,上有韓愈“鳶飛魚躍”草書題刻,每字長0.50米、寬0.40米,筆力遒勁;另有宋紹熙元年(1190年)陽山令張本中的楷書《皇宋圣傳頌詩并序》,刻面寬4米、高3米,全文28行,每行兩字至18字不等,共396字,每字長0.13米、寬0.10米,古勁遒秀,是廣東杰出的宋刻。還有著名的韓愈手書“千巖表”、《遠覽詩》,宋米芾“且看山齋”題刻,以及清代書法家符翕的手蹟、明弘治十二年(14……[詳細]

15、觀音巖摩崖石刻

清—民國英德觀音巖摩崖石刻觀音巖是英德市城北二十里處北江邊一個天然石灰巖溶洞,因洞中供養觀音大士像而得名。洞高40多米,寬30多米,深125米。石壁上分布著63題摩崖石刻,其中字跡不清或殘缺的19題,無紀年的11題,清代31題,民國2題。據史書記載,最早描寫觀音巖的題詩是宋代馬倫的《摸魚兒·游觀音巖》。現發現有紀年的最早一題石刻是順治15年(1658年)周的題刻,最晚一題石刻是民國二十二年(1933年)無署名“儼然”二字題刻。最大一題石刻長4.65米,寬1.60米,最小一題石刻長0.29米,寬0.20米。觀音巖摩崖石刻以數字的題刻為多,此外還有題記和題詩。較著名的有平南王尚可喜、李調元等人的題刻。2002年7月17日,被列入第四批廣東省文物保護單位。……[詳細]

16、文英書院

文英書院位于英德大灣鎮金灣社區——始建于1898年,坐南朝北,背倚金山,環境優美,結構別具一格,規模宏偉壯觀。文英書院建于清代光緒二十四年,坐南向北,為磚木結構。建筑包括三進式一廳兩廂房,面闊24.6米,進深22.6米,占地面積555.96平方米。當時,英德境內建于清朝期間的書院除了文英書院以外,還有龍山書院、南山書院、會英書院、文瀾書院。歷經時間淘洗,大灣鎮文英書院成為唯一幸存下來的古書院。科舉制度仍存在期間,文英書院是大灣莘莘學子查經閱典、切磋學問的雅集之堂,是當時蕉岡鄉、石蓮鄉、古道鄉、三山鄉、杉樹鄉等各鄉學子會考之所;科舉制度廢除后,該書院又被作為私塾設館授業之所,為大灣發展培育了一代又一代棟梁之才。整體采用青磚筑造,蓋琉璃瓦。首進高5.5米,抬梁式舉高,三架七踩斗拱出檐,每架有一鰲……[詳細]

17、馮達飛故居

馮達飛故居位于連州市東陂鎮豆地坪(現名達飛巷)。建于清光緒八年(1882年),磚木結構平房,三開間,硬山頂。面寬10.24米,進深14米,高7.5米。大門與大廳之間辟天井,左右是廂房,大廳中懸掛1950年連縣人民政府授予的“光榮之家”橫匾。馮達飛(1899~1941年),連縣東陂(今屬連州市)人。第一次國內革命戰爭時期加入中國共產黨,黃埔軍官學校學生,曾留學蘇聯。1929年回國后到廣西工作,同年12月參加百色起義。歷任中國工農紅軍第七軍第二縱隊司令,湘贛軍區紅軍四分校校長,紅八軍代理軍長等職。1941年在皖南事變中犧牲。2002年7月17日,被列入第四批廣東省文物保護單位。……[詳細]

18、騎田嶺古道

騎田嶺古道位于清遠市連州市大路邊鎮順泉村。雖然沒有大庚嶺那么熱鬧,但年齡卻比大庚嶺更老。這里擁有五嶺里最早的古道。對封建時期的兵家來說,它的戰略意義也十分重要,甚至嶺上的陽山關還用天險地勢擋住了漢軍的進攻,成就了南越王趙佗的皇帝夢。騎田嶺秦漢古道,是內地通往嶺南的最早官道,中原先進文化的先聲由此“咽喉”傳遞而來。趙佗率領的秦軍是開山之祖,東漢章帝時,大司農鄭弘奉命拓寬此道。“此路一開,中原之聲近矣,然后五嶺以南人才出矣,財貨通矣,遐陬之民俗變矣。”(《資治通鑒·鄭弘傳》)如今連州市大路邊鎮順頭嶺上還完好存有八千八百多級古道石階以及南天門、廣蔭亭、懷清亭、驛站伙鋪、順泉井等古跡。……[詳細]

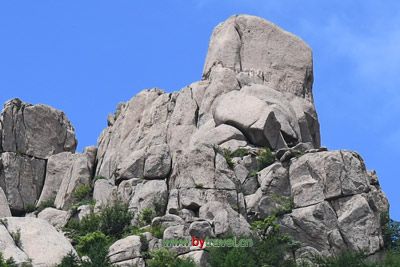

19、巾峰山摩崖石刻

北宋連州巾峰山摩崖石刻位于連州市連州鎮東郊巾峰山麓。北宋熙寧元年(1068年)周濂溪游巾峰山題“廉泉之源”四字,高0.96米,寬4米。正書,字徑0.75米。《粵東金石略》載文:“周子為廣東提刑游巾山,刻‘廉泉之源’四字于石壁,結構樸拙而筆筆不茍,穆然有道氣象,令人起敬。”周濂溪(1017~1073年),名敦頤,道州營道(今湖南道縣)人。北宋哲學家,宋代程朱理學(即道學)的創始人。曾任大理寺丞,太子中舍簽書、廣東轉運判官等官職。著有《太極圖說》、《通書》和《周子全書》等。1981年連縣人民政府公布為文物保護單位。2002年7月17日,被列入第四批廣東省文物保護單位。……[詳細]