潤州區省級文物保護單位介紹

| 賽珍珠故居風景區AA  賽珍珠故居風景區賽珍珠故居位于市區西北登云山上,省級文物保護單位,故居占地約400平方米,是一座青磚木結構的兩層樓房。1992年10月31日被命名為“鎮江市友好交流館”,用以收存陳列賽珍珠的著作和相關物品、資料及中美友好交往的有意義的展品。賽珍珠(1892—1973),出生于美國,3個月后即被身為傳教士的雙親帶到中國,在鎮江度過了童年、少年,進入到青年時代,前后長達18年之久。賽珍珠在中國-了近40年,她把中文稱為“第一語言”,把鎮江稱為“中國故鄉”。賽珍珠是以中文為母語之一的美國女作家。賽珍珠才華橫溢,一生創作了115部作品,是世界上最多產的作家之一,1938年獲諾貝爾文學獎,獲獎理由是“對……[詳細] |

| 金山寺寺門朝西,依山而建,殿宇櫛比,亭臺相連,有大雄寶殿、天王殿、觀音閣、妙高臺、楞伽臺及金山的標志-慈壽塔等景觀。慈壽塔下的“周鼎、金山圖、銅鼓、玉帶”合為“四寶”,被稱為金山寺鎮山之寶。遍山布滿金碧輝煌的建筑,以致令人無法窺視山的原貌,因而有“金山寺裹山”之說。家喻戶曉的“白娘子水漫金山寺”神話故事也緣于此。許多人正是從“水漫金山”開始,認識金山、了解鎮江。大雄寶殿這是一座別具一格的寺廟建筑,氣勢恢宏而莊重,工筆彩繪但卻艷而不俗。窗格一反檐柱結構而是安裝在步柱上。大殿的前后壁上,鑲有六扇檀香木雕圓窗,山水人物栩栩如生,講述著與金山寺有關的歷史人物故事。值得一提的是大殿的四面卷棚——五十六尊……[詳細] |

| 蓮花洞,在白龍崗的北坡之上,是沿三迭青龍石灰巖的裂隙溶蝕而形成的一個石洞。蓮花洞,四山環合,石罅多生。昔有僧于洞中得龍骨數斛,號白龍洞。洞前一石,狀若蓮萼,天然自成,故又得此名。清代詩人汪懋麟有“探奇訪古洞,玲瓏若天辟”之句。洞內頗寬敞,其主洞有12米長,最寬處6米左右,最窄處不到3米。洞內曲折深邃,漸深漸窄。另有三個支洞,分別向東、西和中間的方向延伸,深不可測。蓮花洞有雙竇,日夜乳泉,蓮花石佛皆天然自成,乃經數萬年滴水凝聚而成。蓮花之奇,不止洞內。而蓮花之洞口非常奇特,坐落在一塊巨大的飛巖峭壁上面。舊有梵宇,咸豐年間毀為平地,洞旁及山腳下大片碎磚瓦礫,即是明證。《鎮江市志》記載,蓮萼石南面,……[詳細] |

| 救生會舊址位于鎮江西城區西津渡古街。清康熙四十二年(1703),京口蔣元鼐、朱用載、蔣尚忠等十五人力“勸邑中輸錢,救涉江復舟者”,共捐白金若干,在西津渡觀音閣成立“京口救生會”。康熙四十七年(1708),救生會購得西津渡昭關晏公廟舊址,建屋三間作為會址,即現址。舊址臨街為磚木結構二層小樓,正門上置“救生會”石額,為清光緒二十一年(1895)立石。朝北有院落和連廊。救生會是古代救護各種船只和渡江人員的社會慈善機構。京口救生會,專司打撈沉船和江上救生事宜,且影響遍及大江南北。江西、湖北、安徽各省紛紛仿效京口救生會,打造救生紅船,實施救生事宜。該會成立后持續活動長達200年之久,在我國水上救生史上以……[詳細] |

| 鎮江商會舊址位于城西伯先路73號。1929年由陸小波先生用北伐軍歸還鎮江商會20萬借款中的4萬元建造而成。該建筑占地面積約1891平方米,為磚木結構,青磚疊砌,有房屋78.5間,為三層樓式,整個建筑呈長方形。正門朝南,迎街面東另造一大門樓,南面門樓為西式墻面,砌8個方形磚柱,中部大門上凸出,磚砌券形門洞上有逐層向內凹的圈帶狀裝飾,券底落在圓白石柱上,門上嵌白石橫額,上鐫刻“鎮江商會”四個大字,落款為“于右任題”。其內部為中式三進。第一進為走廊、天井。中為大廳,面闊三間,迎面朝南采用中式隔扇,兩旁為廂房,內部多為木立柱式,水磨石子地面,平頂天花。第二進前為平房,后為二層樓。第三進由東大門通道進入……[詳細] |

| 龍脈團山遺址位于鎮江市潤州區的團山路,就在“君臨南山”的樓盤附近,是鎮江市區保存較少的商周時期臺形遺址之一。自1959年南京博物院對寧鎮山脈及秦淮河地區“湖熟文化”遺址普查時發現后,龍脈團山遺址一直保留至今,是鎮江保存較好的“湖熟文化”遺址。龍脈團山長60米,寬50米,高出地面5米,頂部平坦,整個遺址呈橢圓形臺地。山頂就是一塊平地,當年發現有很多的湖熟文化的碎陶片,以夾砂紅陶為主,還有少量黑陶、硬陶、原始瓷等。地里各種形狀的陶片很多,三種有代表性的碎片:一塊是普通的夾砂紅陶,陶片很薄,紅色的陶片里面有白砂點點;一塊是土陶罐的罐口邊緣部分,應該是黑陶或者灰陶罐破碎后殘留的部分;還有一塊是當時房屋……[詳細] |

| 鎮江合作蠶種場舊址位于城西四擺渡蠶種場和江蘇科技大學西校區內。清末民初鎮江開始發展蠶桑業。民國間中國合眾蠶桑改良會為繁育優良蠶種,推廣新法養蠶,以提高絲綢產品的質量,促進全國蠶業經濟的發展。于民國十五年(1926)在鎮江四擺渡創建了鎮江蠶種制造場。該場創辦伊始,成績斐然,其繁育的優良蠶種深受江浙一帶蠶農歡迎,并深得其益。在其影響下地方賢達相繼辦了民營的裕民、明明、益民、瑞昌、均益、永泰、三益、永安、女職等10多個蠶種場,后來為擴大優良蠶種的供應范圍,大力推廣和普及科學養蠶,又將鎮江民營的10多個蠶種場和蘇州、南京的部分蠶種場聯合起來,以鎮江蠶種制造場為核心,成立了合作蠶種場,成為全國優良蠶種生……[詳細] |

| 廣肇公所,是江蘇省鎮江市著名的近代歷史建筑物,位于鎮江市城西伯先路,對面便是鎮江市歷史博物館,為江蘇省文保單位。廣肇公所,是古時廣東廣州、肇慶兩府商旅來鎮江經商的同鄉會建筑。它原在中華路菜場南面有其基址,光緒三十三年(1907年)建現址。公所面積約600余平方米。朝西大門,用磨磚砌成,上有挑檐,飾“五福盤壽”雕磚,白石橫額鐫刻“廣肇公所”四大字,落款為“前護川督陳燏書”。并有浮雕磚飾的“福祿壽”三星、“琴、棋、書、畫(四樂圖)”及“漁、樵、耕、讀”等民間習俗裝潢,大門兩側磨磚倚柱底部為石刻蝙蝠等。進入大門另有向北的二道門,亦有磚雕紋飾。公所大廳面闊三間。廳南側廂房內壁嵌一“廣肇公所記”碑,記載……[詳細] |

| 趙伯先墓,在鎮江市南郊夾山竹林寺東。趙伯先(趙聲),丹徒縣大港鎮人,出身于書香門第,早年追隨孫中山先生致力于推翻清王朝統治,是同盟會主要領導人之一。1911年3月29日,趙聲與黃興領導了廣州武裝起義(即黃花崗起義),擔任總指揮,失敗后憂憤成疾,4月20日病逝香港,終年31歲,當時暫葬香港茄菲公園附近山巔,題作“天香閣主人之墓”。1912年,南京臨時政府為了表彰趙聲的功績,追贈為上將軍,同年4月1日移柩遷葬今址。原伯先墓座南朝北,墓門前兩側有雕花圓形石柱一對,頂端雕飾坐獅,前列石供桌,有臺階和墓道,臺階前置雕花托座水池二方,列于左右,由墳向前110米置石牌坊,橫題有“浩氣長存”四字,石方柱上鐫刻……[詳細] |

| 清真寺位于城西山巷路東今清真寺街,又名西大寺,初創于康熙年間,迭經興廢,同治十二年(1873)重建。1982年又重新整修。寺四周為青磚圍墻,條石基礎,有門樓,上置斗拱,對門有照壁。大門內有門廊明間、過廳、走廊,大殿面闊五間,硬山式,前有廊檐,梁上繪彩畫,迎面為大槅扇,兩側設券拱門。殿內用為宗教儀式。清真寺正門樓,面闊三間,進深二間,門樓兩側為磨磚壁八字門墻。門上額書“清真寺”正揩大字。殿前有庭院,東設對廳,會客之用。清真寺大殿為寺之主體建筑,穆斯林禮拜場所,規模之大為全省之冠。整個建筑群布局,既具有中國宮殿式建筑特征,又具有阿拉伯建筑藝術色彩。建筑內以阿拉伯文和幾何紋樣組成,有近800多種文飾……[詳細] |

| 陸小波故居位于市區打索街68號。故居為清代傳統民居建筑,坐北朝南,前后共四進,沿中軸線排列,最北附生活廂房。一、二進為平房,第一進東為大門。第二進門上為八仙上壽磨磚雕花圖案,較為精致。第三進設有卷棚,為對合大廳,天井內有過廊式半亭。第四進為雕欄二層小樓,為陸小波起居室,上下皆為三間兩廂,呈“凹”字形。東部有小巷一條,內有水井一眼。2007年,故居公布為鎮江市文物保護單位。2007年12月,陸小波后人將故居捐贈給鎮江市人民政府。2008年,鎮江市人民政府出資,鎮江市文化局和文物管理委員會辦公室按照“修舊如故,以存其真”的原則對故居進行了落架式修繕,恢復了其原有風貌。2011年12月,江蘇省人民政……[詳細] |

| 鎮江崇實女中始建于1884年,系美國衛理公會創辦,是長江流域最早的女塾,諾貝爾文學獎獲得者賽珍珠曾在此就讀和執教。這里是賽珍珠念念不忘的故園,曾被譽為“南國女宗”“女學前鋒”。1952年收歸公辦,更名“鎮江市第二中學”,男女兼收,2004年增掛“茅以升中學”校牌。2013年復辦女中,定名“鎮江崇實女子中學”,是鎮江市教育局直屬全日制完全中學。女中的復辦,使得學校再次站立在新世紀教育改革的潮頭,探索著屬于自己的發展之路。2019年3月,崇實女中舊址入選第八批江蘇省文物保護單位。……[詳細] |

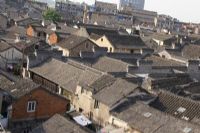

| 鎮江古城墻遺址江蘇省省級文物保護單位第四批2000年9月鎮江古城墻遺址三國、東晉鎮江市含:三國鐵甕城古城墻遺址、東晉花山灣古城墻遺址。晉陵古城遺址,位于花山灣,東至象山茶廠,北至東吳路南側,南至大學山,西至鼓樓崗與鐵甕城舊址相連。這是鎮江的第二座城。建造年代據專家認定最晚是唐代。1984年考古工作者在發掘時發現城墻,上面刻有“晉陵”、“城東門”等字刻。鐵甕城位于北固山的前峰,即青云門以上的鼓樓崗以上,現存的遺址呈馬蹄形。鐵甕城又名子城、京城。它始建于公元195年,形成于公元209年,是三國孫吳時期的建筑;以后晉、唐、宋、明、清均在原有的基礎上進行了繕治,已有1700多年的歷史。1991年至20……[詳細] |

| 鎮江江邊自來水廠舊址原在龍窩口江岸,1924年6月建,初名鎮江第一救火會自來水廠。水廠設備簡陋,設于江邊的取水口,僅搭設一間蘆席工棚。2019年3月,鎮江江邊自來水廠舊址入選第八批江蘇省文物保護單位。……[詳細] |

| 京口閘位于江蘇鎮江,是江南運河上的第一座閘,堪稱漕運咽喉、交通樞紐,歷經唐代至清代,民國時期填埋為路。2011—2012年,考古揭示出唐代堰(閘)及北宋至明清京口閘東側閘體、河道、碼頭、道路、碑亭等遺跡,出土唐代至民國時期陶瓷生活用品、祭祀供器等各類遺物,其中兩件元代青花香爐尤為珍貴。京口閘遺址是大運河文化遺產的精華之一,具有重要的歷史文化價值。2019年,京口閘遺址入選第八批江蘇省文物保護單位。……[詳細] |

| 世界紅卍字會江蘇省會舊址為中國江蘇省鎮江市的一處歷史建筑,位于市中心潤州區京畿路82號。1923年,世界紅卍字會成立鎮江道院,又名紅卍字會江蘇分會,1934年擴建,中西合璧風格,共有52間。2019年3月,世界紅卍字會江蘇省會舊址被列為江蘇省文物保護單位。……[詳細] |