貴州省省級文物保護單位介紹

遵義市 黔西南州 黔東南州 黔南州 六盤水市 貴陽市 畢節市 銅仁市 安順市 貴州省文物古跡 貴州省紅色旅游 貴州省名人故居 貴州省博物館 貴州省十大祠堂 5A級景區 4A景區 貴州省十大景點 貴州省十大免費景點 全部 貴州省特產 貴州省美食 貴州省地名網 貴州省名人 [移動版]

21、金沙石場熬家墳石刻

敖家墳石刻位于貴州省金沙縣石場鄉鹿樓村,由南北兩組墓群組成。南墓群建于清光緒三十一年(1905);北墓群建于清光緒二十四年(1898),兩墓群間隔30余米,依山而建,逐級升高,墓圍占地1200余平方米。該墓群系葬敖正科祖孫三代七人,據北墓群碑文記載:正科祖輩,家境貧困,到其父敖治國時,家境漸富,治國死后,正科繼承家業,成為一方巨紳,清光緒二十二年(1894),正科獨子年輕早喪,又二年正科亦忘,只剩下兩代居孀,歷經兩年,敖氏遺孀建成北墓群。事過不滿十載,敖氏遺孀先后全歿,正科一門絕,族中人憫之,罄其遺產,修建南墓群安葬,名“敖氏節墓”,南墓群平面形狀如鐘,分為四層臺,底層是一石墁壩,由此登上十五級石,穿石門,便是第二層臺石壩,原為石刻屏風和石桌、石凳,今蕩然無存。石門高闊,仿牌坊結構,石額上方……[詳細]

22、六枝羊場近現代商貿建筑群

六枝羊場近現代商貿建筑群巖腳鎮在是一個清代逐漸形成的商貿古鎮,時稱“羊場”。清雍正七年(1729),云貴總督鄂爾泰將原黔滇驛道自安莊驛(今屬鎮寧)至湘滿驛(今盤縣近)間一段,從鎮寧州屬黃果樹改道經朗岱廳毛口渡北盤江至盤州廳蒿子卡與舊路相接,郎岱成為重要的商貿中心集鎮,羊場因處于安順到水城、郎岱到大兔場(今納雍)和平遠(今織金)的古道交匯點,也成為繁華的商埠。清乾隆十九年(1754)在此置羊場巡檢司,隸屬安順府。民國三年(1914)改羊場巡檢司為羊場分縣。在羊場集散的物資以鹽、絲綢、布匹、煙土和日雜用品為主,其中鹽、絲綢、煙土數量最大,鹽號多達七、八家,永昌號最為著名;馬店十余家,唐家馬店規模最大。著名實業家龍幼安在貴州首開烤煙種植和烤煙銷售記錄。煙土銷售的利潤每年多達數十萬銀元。鎮內主街道東……[詳細]

23、桃花洞遺址

桃花洞發育于三疊紀灰巖的小孤峰中,位于六枝特區桃花公園內的桃花山腳。地理坐標為東經105°28′08″,北緯26°12′29″,海拔1,340米。洞口東南向,高約5米、寬約15米。洞縱深約31米。堆積物面積約150平方米。洞四周開闊。桃花洞遺址于1983年10月修建桃花山公園時發現,建園人員于洞中發現巨猿化石,化石上粘附有灰燼。同年11月至12月,省博物館派人進行清理和小面積試掘。試掘區堆積物厚約2米,自上而下分為三層:上層為黑色表土層,含磨制石器及陶片等遺物;中層為黑色、灰色粘土層,含人化石、動物化石、石制品和用火遺跡等;下層黃色粘土層未見文化遺物。上層出土玄武巖磨制石斧1件、磨光石器5件及陶片20余件。中層出土石制品256件,同層還出土骨錐、穿孔蚌器和大量燒骨燒石,燒石和炭屑厚達40~7……[詳細]

24、茅臺渡口紀念碑

1935年3月16日至18日,中央紅軍以迅雷不及掩耳之勢襲占了茅臺鎮,在這里宣傳講演,張貼標語,打富濟貧,開倉分鹽,搭起三座浮橋勝利渡河。1980年3月,仁懷縣人民政府在下渡口西岸的朱砂堡下,修建了11.7米高的渡口紀念碑,臨河而立,寄托著人民對紅軍無比崇敬和無限懷念的深情。1982年被列入省級文物保護單位。位于茅臺鎮河濱社區的茅臺渡口是紅軍“四渡赤水”第三次渡河的主要渡口。1935年3月,中央紅軍主力從遵義再次西進仁懷縣境。15日晨,對仁懷魯班場守敵周渾元部發起猛攻,鏖戰竟日,復舍敵北去,于16日清晨乘虛占領茅臺。上午10時許,在中渡口、下渡口及銀灘三處搭好浮橋。從當天下午至17日,紅軍勝利地三渡赤水河。毛澤東、-、-等中央領導人,俱隨一軍團由中渡口渡河。茅臺渡口紀念碑,位于仁懷市茅臺鎮朱……[詳細]

25、陳公祠閣

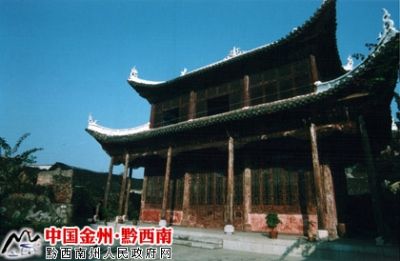

陳公祠閣位于尚稽鎮中街,舊志稱“陳公祠”,由0-、左右廂房、風雨廊、碑廊組成,占地面積約650平方米。大門為民國年間增修的四柱三門磚牌樓,邊住連接兩側花墻。門內風雨長廊直通閣底。廊左右為一樓一底的廂房,主0-和兩側的小0-均修在一棟五開間的廳堂頂上,底層為同一棟房子,二樓以上才分別建閣,在正立面上構成“山”字形,五開間廳堂與左右廂樓及風雨廊聯為一氣,在平面布局上,又是倒“山”字形。這種巧妙的建筑布局,在貴州境內實不多見。三座0-的底層,通面闊24.65米,通進深11.4米,明間作為過道,其前半段另立四柱;前二柱及明間的金柱直通二層,成為主0-二層的金柱。三座0-底層稍間的前檐柱,又是廂樓的一側的前后檐柱,稍間的前金柱和中柱。直通二層成為小0-的四根檐柱,這種相互為用,一柱多用的結構,有效地增……[詳細]

26、普安州文廟

普安州文廟位于城關營盤山東麓,始建于明永樂十五年(1417),正統八年(1443)和萬歷十六年(1588)曾兩度修葺,后毀于兵。清康熙七年(1668)重修大成殿,亦毀于兵。康熙二十三年(1684)復修,以后歷經增建補修,規模完備。是廟依山勢而建,總占地面積約3900余平方米。主要建筑物沿中軸線自下而上依次為:禮、儀二門;泮池及池上狀元橋;欞星門及左右的忠義祠和節孝祠;戟門;大成殿及其兩配殿;最后為啟圣宮。自欞星門起,各建筑臺基和其間院壩呈階梯狀層層升高。建筑群四周用磚墻圍護,飾以紅色。禮儀二門臨街,為磚砌牌樓式。欞星門為四柱三門石牌坊,鏤雕工藝較精。戟門為懸山頂抬梁式,三間,前帶雙步廊,明間為過廳,其外檐斗拱的柱頭鋪作和補間鋪作均為單抄雙下昂六鋪作計心造。柱頭鋪作為假昂,補間二朵均為真昂。斗……[詳細]

27、沿河蘇聯紅軍金角洛夫墓

沿河蘇聯紅軍金角洛夫墓,位于貴州省沿河土家族自治縣和平鎮烏江西岸石坡仰天窩,占地148平方米,坐南朝北。墓地左、右、前三方有石礅圍墻,墓前豎石碑。墓碑正面書刻“蘇聯空軍金角羅夫烈士之墓”12個大字,背而刻記金角羅夫遇難簡介。日戰爭時期,蘇聯組織空軍志愿隊支援中國人民抗擊日本侵略軍,金角羅夫是志愿隊少尉飛行員。1939年12月24日,奉同盟國命令,金角羅夫一行9人駕駛三架飛機,從重慶起飛到南寧、獨山上空與H軍作戰。在執行任務后返航途中,燃油剩下不多,他們根據飛機當時所在位置,就沿烏江飛行,以尋找最近的秀山機場降落。飛至沿河上空,燃油耗盡,被迫在縣城南面烏江東岸壩坨河漫灘降落。因河漫灘面積不大,前兩架飛機降落后剩下的空地很小,為避免與已降落的兩架飛機相碰,金角羅夫駕駛的飛機果斷地作橫向烏江著陸,……[詳細]

28、興義貓貓洞古文化遣扯

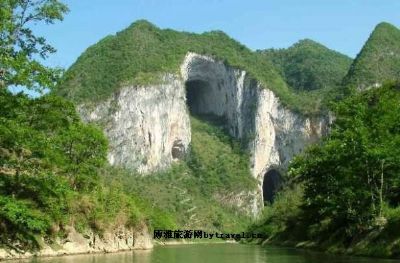

頂效鎮位于興義市東北25公里,離鎮不遠,有貓貓山,因山頂有兩個隆起的山包,一個低而微垂如貓頭,一個高而扁長似貓身拱起而得名。遠遠望去,它像一只山貓匍匐在地,正準備縱身而起,捕獲獵物。貓頭上,有一個高3米,寬4米左右的巖洞,酷似山貓圓睜的大眼,當地人稱之為貓貓洞。1974年冬,考古工作者由于一個偶然的機會,在洞里找到了有古代人工打擊痕跡的石片。次年10月進行試掘,11月正式發掘。從洞內黃褐色砂質上層和堆積物里,獲得珍貴的人骨化石、哺乳動物化石等大量文化遺物,還發現不少用火遺跡。出土的人骨化石下頷骨粗壯低矮,齒弓短而寬,形態與“山頂洞人”的下頜骨近似。股骨較粗壯,骨壁厚,髓腔小,與晚期“智人”化石相似。出土打制石器石材4000余件,可供研究的石器標本1200余件,其中有砍砸器、刮削器、尖狀器、雕……[詳細]

29、普安衛城墻

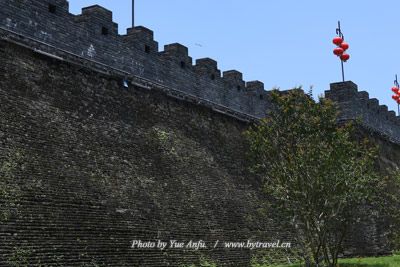

普安衛城樓及古城垣位于城關鎮,始建于洪武二十二年(1389年),二十五年指揮使王威等始筑土城垣,用石包砌。據明嘉靖《普安州志》載,城垣周長八里五分,高二丈三尺;設四座石拱城門:東雍熙、南廣居、西崇仁、北鎮遠。鎮遠門上建鼓樓一座;城垣因山形而筑,西高東低,形如一口吊鐘。清康熙二十六年(1687)東門改名會政。道光十一年(1831),南垣坍塌數十丈,后復修;咸豐三年(1853)補修東垣;咸豐八年城垣增高三尺。同治二年(1863)復修南門炮臺。光緒二年(1876)修西門鼓樓,十二年重葺西北兩門鼓樓。1952年前,整個城垣尚完好,以后漸遭拆毀,至1966年,毀壞過半。現僅遺存北門左右一段,長1100多米,高1.2~5米不等,厚0.6米。西門門洞猶在,“崇仁門”石匾亦存。北門完好,門洞為半圓拱,拱券縱……[詳細]

30、“土城渡口”紀念碑

土城渡口,位于貴州省習水縣土城古鎮赤水河與其支流黃金河交匯處。土城戰斗陷入僵持,而川軍的后續部隊正在源源趕到。其模范師第3旅已經增援到位,教導師第2旅正由古藺向土城方向迂回堵截,赤水方向的兩個旅另一個團正從西北向紅軍側后攻擊。在土城地區,川軍已經集中了六個多旅。紅軍前有重兵,后有赤水河,如果繼續戀戰,后果將不堪設想。毛同志之所以成為紅軍偉大的統帥,就在于他的軍事指揮從來都不會墨守成規,從來沒有固定的和一成不變的作戰計劃,一切都是從實際出發,著眼于揚長避短,克敵制勝,敢于并且能夠修正被實戰證明是不可行的計劃,在極度不利的局面下,出奇制勝,化險為夷,變被動為主動。土城戰場的激戰尚在進行,毛同志已經敏銳地覺察到,這是一場難以為繼的危險戰斗,再戰對紅軍極為不利,因而果斷地做出決定:立即撤出戰斗,西渡……[詳細]

31、羅峰書院

羅峰書院市級文物保護單位。位于縣城,前身是敷文書院.清道光初年縣城貢生唐士柬捐銀建修,院址下學(時縣署左,今老干局宿舍樓),木瓦房一棟五間。書院建成,隨即推舉山長(書院掌教人),開科講課授生。縣儒學學官教諭、訓導每月亦到院講課。道光十六年(公元1835年),江蘇嘉定舉人馮子齡(紹彭)任知縣,捐錢五百千文(每一千文為一吊),遷敷文書院于城東門之右山麓(今縣中心幼兒園),并購置學田.收取租谷給養師生,名“課讀”費,包括教師薪金,學生的生活補貼、紙筆、燈油、炭火費等。凡在讀生員(秀才)、童生均可享受。同時制訂“勵學規章”,設立獎學金,鼓勵學生勤學上進。書院授課以生員自學研讀為主,學官、山長定時開講,月課、歲考一式遵朝廷制度。同治九年(公元1871年)。廣西象州人鄭漢任知縣,題楹聯一副于書院禮堂,聯……[詳細]

32、黔東特區革命委員會舊址

沿河土地灣“黔東特區”革命委員會舊址位于沿河土家族自治縣譙家鎮白石溪土地灣,距縣城約45公里,占地1200余半方米。舊址后依群山,前臨碧溪,是清同治八年(公元1869年)由舉人田太俞所建的木質結構平房,后其子孫世襲居住。1934年5月,由賀龍、夏曦、關向應等率領的紅三軍從彭水縣城西渡烏江,向黔東北地區進軍。5月14日跨入黔東沿河縣境內。為了擺脫被動局面,扭轉不利形勢,1934年6月19日,賀龍、夏曦、關向應等在貴州省沿河縣的楓香溪(1942年劃歸德江縣)召開湘鄂西中央分局會議,即有名的“楓香溪會議”。會議決定:以貴州的沿河、德江、印江、松桃及四川的秀山、酉陽等縣相鄰地區建立黔東特區革0據地。1934年7月21日至22日,在沿河縣鉛廠壩張家祠堂召開了“黔東特區第一次工農兵蘇維埃代表大會”,出席……[詳細]

33、鵝毛寨魁閣及紅軍標語

鵝毛寨魁閣亦稱魁星閣,距盤縣縣城100余公里,據閣內石碑記載,該魁閣始建于清光緒二十年(公元1894年),于光緒二十四年(公元1898年)三月二十七日正式落成,修建時間歷時近4年。“魁”是為首的意思,北斗七星中離斗柄最遠的一顆星叫魁星。我國神話傳說中說,魁星就是主宰文章的神,鵝毛寨魁閣就是當地百姓為繁榮一方文化、展示一方文明而建造。該魁閣至今雖已經百年,但因其建筑風格堪稱一絕,長期以來一直受到鄉民們的保護,至今仍保存完好。鵝毛寨紅軍標語位于保田鎮鵝毛寨村大寨子農戶居住中心區。1935年4月22日,紅三軍團由軍團長彭德懷、政委楊尚昆率領一部分部隊,從普安舊營過樓下河進入盤縣,經三官營、祭山樹、小石橋、甘河到堡田堡(今保田鎮)。23日,另一部分部隊從興義補西進入盤縣,經馬甲、狗場營抵堡田堡。兩路……[詳細]

34、巖門司城垣

巖門司城垣巖門司城垣位于黃平縣東南山凱,與縣城直線距離29公里,毗連黃、施、臺3縣,地處清水江航運要沖,依山面江,形勢險峻。清乾隆年間筑石城于此,設把總1員,兵71名。有事可隨時提調各堡屯軍,為清政府控制黔省東南要塞,是省級文物保護單位。該城平面呈三角形,城垣以青石精砌,周長1633米,高3.33米,垛墻高1.33米、厚2.67米。墻頂墁以料石,上下安砌墻垛。設有東、南、西3座城門。北面靠山,城墻順山勢延伸而上,于高險處構筑炮臺3座,城門有樓,炮臺有房,靠江還建有水關2座。咸豐五年(1855年)三月臺拱(臺江)苗族人民在張秀眉的領導下反清起義后,貴州巡撫蔣蔚遠急令古州同知彭汝瑋,龍里知縣陳毓書、凱里營都司盛修志等,先后率兵到巖門司防守。五月中旬,張秀眉率苗族起義軍2萬余人圍攻巖門司,數次進攻……[詳細]

1934年12月14日,紅軍長征經黎平,18日黨中央召開長征途中的第一次中央政治局會議,史稱黎平會議。會議肯定了毛澤東西進貴州的正確主張,作出了《關于在川黔邊建立新根據地的決定》。會址為一座明清時期建筑,位于貴州省東南部的黎平縣城內舊城區原胡榮順號店鋪內。現正門橫匾的“黎平會議會址”幾個字為原國務院副總理-同志題寫。會址為一座典型的明清建筑,從大門進入后,依次為第一進、天井、第二進和后院。第一進現為到此參觀過的名人題字及照片展覽廳、第二進左為“紅軍文物陳列室”和“-住室”,右有“黎平會議陳列室”、“-住室”和“歷史圖片陳列室”。“黎平會議會址”于1984年12月18日(會議召開50周年紀念日)正式對外開放,每年約有中外參觀者萬余人。曾到此參觀過的有現0總書記、國家主席-,著名軍旅作家、《地球……[詳細]

36、水城鋼鐵廠一號高爐

貴州六盤水,因三線建設而生、因三線建設而興。位于其城中心的貴州水城鋼鐵廠,高22米的“母親爐”——一號高爐,至今仍為三線文化保留了一份“獨家記憶”。20世紀60年代初,面對復雜的國際形勢,從備戰的角度出發,黨中央決定將處于一線的國防科技工業、機械與能源工業及原材料工業,逐步轉移遷至長城以南、廣東韶關以北、京廣鐵路以西、甘肅烏鞘嶺以東的三線地區,規模浩大的三線建設也由此拉開帷幕。貴州六盤水煤炭資源豐富,有“西南煤海”的美譽。1966年,國家批準貴州水城鋼鐵廠籌建。根據“靠山、分散、隱蔽”的建設方針,選址于貴州水城青杠林,代號603工程。隨著三線建設全面鋪開,為把水城建成有鋼有鐵、打不垮、拖不爛的“硬三線”,作為“新中國鋼鐵工業的搖籃”的鞍鋼,派出了平均年紀僅35歲的5000多名骨干同赴六盤水。……[詳細]

37、青巖古鎮萬壽宮

貴州四大古鎮之一的青巖古鎮,位于貴陽市的南部郊區,距離市區29公里,它歷史悠久,古老質樸,設計精巧,是著名的旅游景點。青巖古鎮距今已有620多年的歷史,曾是軍事重鎮,內有明清建筑交錯而建,擁有各種寺廟、樓閣和雕梁等,包括懸山式的民居房、腰門、窗雕、石碑坊、背街、狀元府、慈云寺、文昌閣、萬壽宮等,人文氣息濃厚。青巖古鎮的獨特還在于它的喀斯特地貌,很多城墻層層堆高,氣勢宏偉。萬壽宮位于青巖古鎮的西街3號,靠近慈云寺。它原本是青巖的移民集資而成的八家祠,到了清朝康熙年,成為了江西會館,后又在嘉慶時期被人改造為道觀。萬壽宮總占地1000多平方米,有正殿、配殿、西廂、戲樓和生活區。正殿大門上是彩色浮雕,共有九個道家神仙像,其中一個是太上老君,其他是八仙,色彩鮮明,人物栩栩如生。周圍有磚雕和其他浮雕。還……[詳細]

38、“仁學會“會址——文昌宮

文昌宮位于貞豐縣城東門內,建于清乾隆年間,建筑平面布局應用均衡對稱的手法,沿縱軸線建前殿及左右配殿、正殿。在整個建筑群的前面,有長方形的荷花池,池中建木橋為出入道,似一個“中”字。整體建筑由高到低,錯落有致。正殿外觀似“高”字形,與城外文筆塔相映,人稱“文筆高中”。前殿和正殿均為木結構歇山式屋面,九架梁,三開間。翼角為仔角梁起翹,但舉架合度,房頂曲面柔和,出檐不顯硬直。正殿為重檐歇山式,雙步回廊,自腰檐起,第二層的檐外裝修退至金柱之間,使正殿建筑風格較為活潑。此殿通面闊6米,進深9米,基高0.4米,整個建筑高13米。清光緒二十二年(1897),文昌宮正殿被清翰林吳嘉瑞(廂丹)辟為“仁學會”會址,吸收貞豐有志青年為會員,傳播維新、變法等思想,講授數、理、化知識,“創我縣新學之漸”,遂“開盤江風……[詳細]

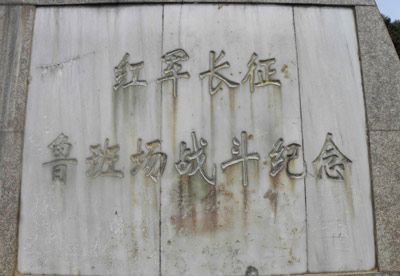

39、魯班場紅軍戰斗遺址

仁懷市魯班場紅軍戰斗遺址位于貴州省仁懷市魯班鎮黃家田村白家坳村民組,距仁懷四中、魯班二小約400米。1935年3月15日,中央紅軍為了粉碎敵人的圍攻,實現戰略轉移的目標,紅一、紅三、紅五軍團與盤踞在魯班場的國民黨中央軍周渾元所率的第二縱隊,在白家坳、團標寺、涼水井、老坑嘴、白果寺、丁家山、羊角嶺一帶,展開了激烈搏斗。戰斗從3月15日清晨7時開始,持續到當晚10時結束。紅軍在槍林彈雨中沖鋒陷陣,奮勇殺敵,共殲敵400多人,擊落敵機一架,摧毀和占領敵軍碉堡、戰壕、掩體、障礙物等不計其數,史稱“魯班場戰斗”。此次戰斗,極大地震懾了敵人,為紅軍第三次渡過赤水河,擺脫敵人的圍追堵截鋪平了勝利的道路。2000年9月,魯班鎮人民政府籌資10萬元,在鎮南街口東端的小山上,修建魯班場紅軍戰斗遺址雕塑,并建紀念……[詳細]

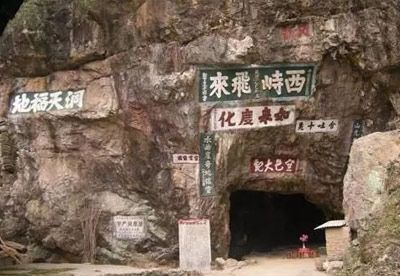

40、施秉華嚴洞摩崖

華嚴洞摩崖在施秉縣城東17公里甘溪鄉涼風坳腳。華嚴洞為一天然溶洞,洞口高2.56米,寬5.7米。洞內分兩層三岔,上層中岔距洞口30余米,高5米的天然石室中,有鐘乳石雕大士像一尊;左岔中洞口36米處有石雕武神像一尊。塑像雖已巖溶流面,仍形象生動、神彩奕奕。在洞上、左、右寬約100平方米石壁上,有明、清兩代大小摩崖13處,洞內有摩崖3處。共16處254字。洞口對聯:“山光草色天成秀,水曲崖奇地給靈”,橫批“空色大觀”。洞上方橫書:“如來度化”;“西峙飛來”。題頭小字為“申陽董獻策題”,中有小字為“萬歷乙已秋立”,落款:“鄴下王之棟書”。洞左-:“靈云盤結”、“洞天福地”,落款:“萬歷丙申孟夏吉日”,“淮陰王鳴鶴題”。洞右-題“空中樓閣”,“含吐十□”、“卸花處”三處。洞口內頂題摩崖一方:“萬歷甲……[詳細]