廣東省省級文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

161、海門蓮峰書院

蓮峰書院又稱忠賢祠,位于潮汕名勝跡地蓮花峰風景區西北側鐘南山麓,坐北向南,座擁主峰蓮花峰,背靠粵東名剎蓮峰古寺,主體結構二廳二天井,縱30.2米、橫12.9米,自明代創建以來,聞名遠近,功能合二為一,既是紀念性祠堂,又是興學育才的書院,為清代潮陽縣四大書院之一,人們出于對文天祥丞相的敬仰和懷念,四百多年來多次對其維護修繕,是一處保護完好的明清古建筑。據清光緒甲申《潮陽縣志》記載:“蓮峰書院,在海門所城南,舊為‘忠賢祠’,道光四年海門參將何岳鐘拓建,光緒四年署知縣張璇,參將馮耀祖捐修,始延山長主講官課焉。(按:山長由官員聘,每年就向海門局修脯銀200圓,按季繳署,其生童膏火貲計錢一百二十千,則以鳥網船秤傭供之)”。南宋末年,元兵入侵,文天祥從江西舉兵勤王,匡宋抗元,轉戰東南沿海,為追尋漂泊于海……[詳細]

162、靖海古城墻

靖海古城墻位于廣東省揭陽市惠來縣,靖海古城墻于明嘉靖二十八年(1549)奉旨建城,歷13年始成。康熙三十八年己卯(1699)重修,雍正五年丁未(1727)年又修。靖海古城近600米的古城墻及東、西、北門歷經460多年歷史的滄桑之后,至今仍保留原來的風貌,是凝聚著古代勞動人民的聰明才智和堅強毅力的標志性建筑物。是粵東地區迄今保存較完好的古城墻遺址,于2010年入選第六批省級文物保護單位。靖海古城墻屬于罕見的石頭城墻,兩邊系條石壘筑,中夯灰土。墻上布滿垛口,垛上有望孔,城墻頂為跑馬道,寬約4米。古城設東、西、南、北4個城門,城門上均勒石刻牌匾:東曰“表海勝概”,西曰“靖海安瀾”,南曰“化捷趨虞”,北曰“萊鑰永固”。4個城門樓均配套建設甕城及城樓。城墻四角有突出城外并高于城墻的方形轉角臺,現存東南……[詳細]

163、藥洲遺址

藥洲遺址位于中國廣州市越秀區教育路,又名九曜園。五代南漢乾亨三年(919年),南漢開國皇帝劉龑在今西湖路、教育路一帶,利用原來的天然池沼鑿長湖五百丈(約合今1600米),史稱西湖或仙湖。湖中建洲,在此煉丹求仙藥,故稱藥洲。湖中有瑰奇怪石九塊,稱為九曜石。沿湖有亭、樓、館、榭,風景甚美。1989年公布為廣東省重點文物保護單位。著名作家朱千華先生在其園林文化隨筆集《雨打芭蕉落閑庭·嶺南畫舫錄》中,對“藥洲”有詳盡記述。南漢時置有名石9座,名“九曜石”,后世俗稱“九曜園”。五代時劉巖割據嶺南,立南漢國,建都廣州,興建王府,筑離宮別院,在城西鑿湖500余丈,地連南宮。湖中沙洲遍植花藥,名藥洲,藥洲中置太湖及三江奇石。這一帶湖、橋、石、花組成風景絕佳的園林勝地,寫下廣東古園林史精彩的一章。北宋統一嶺南……[詳細]

164、安良堡梁氏大宅

安良堡梁氏大宅位于廣東省高州市曹江鎮安良堡村,坐落于帥堂美麗的曹江河畔,距離高州市中心約13公里。梁氏大宅是典型的中西藝術交融,富有時代代表性的民國民居建筑,時以其規模宏大和財富充盈被公認為高州六屬-村堡之首。安良堡建于清朝咸豐年間,是當時村民為防衛盜匪侵擾而建的堡壘式建筑。-戰爭之后,災害不斷,民不聊生,農民揭竿起義。其中,太平天國運動波及大半個中國,鄉村匪患盜賊四起,名門、望族、大戶紛紛抱團結盟,建堡自衛。據民國年間修撰的《茂名縣志》記載,茂名地區村堡遍布,較知名的多達17座,有新垌堡、平山堡、樂聚堡等,其中耗財最多、規模最大和名頭最響的就是曹江鎮安良堡,占地面積35畝,曾住有30多戶共200余人。安良堡倡建者為梁氏十六世、當地鄉紳梁純齋。外墻用青磚砌成,堡周長700米,高3.5米,東南……[詳細]

165、獵嶼銃城

明南澳獵嶼銃城位于南澳縣深澳鎮北獵嶼。明天啟三年(1623年)南澳副總兵黎國炳建。該城由上座、下座和嘹望臺三部分組成。用貝灰沙土夯成。上座在獵嶼中部山腰,原高1丈2尺,長圍18丈2尺,有5個銃門。清康熙五十六年(1717年)改建為方形炮臺。城體長54.5米、寬17米、城垣厚1.7米、最高處5.5米,筑5個銃門,營房18間,置大將軍炮15門,大神飛炮8門,有兵員60名。銃城下座位于上座之西百余米的近海臺地,原高8尺,圍16丈,有10個銃門,改建成園炮臺,外徑17米、高2.5米,置大炮12門。城垣上筑有雉堞。嘹望臺在上銃城之西偏南的山頂,相距約80米。原高3丈、圍6丈,外環以墻,墻高8尺,長12丈,駐兵20名日夜輪守。清代改為煙墩,用于觀察敵情,燃煙報警。銃城下座后側豎有通高2米、闊0.8米的碑……[詳細]

166、中共廣東省委駐地舊址

瑤坑舊址位于南雄市黎口鎮瑤坑村。1938年廣州淪陷,中共廣東省委為了便于廣大人民群眾開展抗日救亡運動,于1939年冬由韶關遷到南雄縣承慶鄉第六保瑤坑村(即現址),省委書記張文彬、組織部長李大林、宣傳部長涂振農(后叛變)都先后到過瑤坑開展工作。中共廣東省委在這里領導全省人民進行抗日武裝斗爭,南雄成為當時廣東人民抗日的大后方。1940年7月,省委機關遷往始興紅圍。舊址由大小共5間房屋組成,均屬土木結構,總建筑面積約200平方米,房屋高4米左右。從道路側進入第一間房就是原來的辦公室,面積約50多平方米;其余四間是休息、秘密會客室。近10多年來,當地人民為保護這一革命舊址,原居住在這些房屋的人家相繼遷出這幾間房子,一直空著讓人參觀。房屋已損壞嚴重。2009年1月,省委書記汪洋在韶關市進行專題調研時指……[詳細]

167、興寧學宮

興寧學宮坐落于興寧城興民中學內,建于明成化年間,一直是當地的最高學府。清末廢科舉后,學宮改建成興民小學,著名愛國志士丘逢甲任首任校長,后興寧縣立中學也設于此。1925年,-率領黃埔軍校學生東征時,曾在學宮內設指揮部。學宮至今保留清同治年間重修的多處古建筑,如大成殿、尊經閣、東西廡、泮池、欞星門等,占地600平方米的大成殿,殿內“萬世師表”匾額為康熙手書。1962年,學宮被列為省級文物保護單位。興寧學宮古稱文廟,民國后改稱孔廟。自建至今已七百多年。(又有一記載:興民學宮建成比現在的明時所建興寧古城還早,戰亂被毀,明時后再重建,八、九十年代在建先賢樓時,在前面開基時有發現前代的青磚鋪地,而且是比較考究的,估計是前期遺址)。明洪武四年(1371年)縣丞劉昭輔肇創學宮于縣治東南。明成化十八年(148……[詳細]

168、通真巖摩崖石刻

北宋—民國 陽春 通真巖摩崖石刻位于陽春市春灣鎮東南面的通真巖內。通真巖是由于宋真宗賜名“通真巖”而得名。原名銅石巖。巖內隋大業年間(605-618年)建有“德慧寺”,銅石禪林曾享譽全國。通真巖摩崖石刻琳瑯滿目,原有石刻因受破壞,現保留宋至民國時期石刻僅20題。其中宋代4題,明代5題,清代6題,民國2題,無年代3題。石刻字體隸、楷、行、草均有。宋真宗賜名“通真巖”三字,鑲嵌在寺門,為三通大理石所刻,每塊一大字,字徑0.35米。相傳唐景龍年間(707-710年),廣西貴縣劉三姐到此定居傳歌,后得道升仙。宋真宗皇帝聞知甚悅,將宋太宗御書藏于洞中,并賜名“通真巖”,意為通向仙境之巖也。石刻最早為北宋皇祐二年(1050年),廣東轉運使祖無擇刻于巖寺頂層崖壁上的留題。文曰:“予因按部稅駕此山。皇祐二……[詳細]

169、惠州黃家祠(黃氏書室)

黃家祠又稱黃氏書室,祠堂是漢民族祭祀祖先或先賢的場所。在廣東省惠州市惠城區環城西路36號,是歸善縣(今惠陽市、惠東縣、惠城區、寶安區部分地方)黃氏的祖祠。建于清道光壬寅年(1842年),后改為黃氏書室。黃家祠為三進式院落,左側另有三進配房以小巷側門聯接,建筑總面積1000平方米。一進面闊五間,進深三間。大門兩側次間與明間前面各安放一條弓形石枋,枋下兩邊使用石質角替,枋上承放石獅,獅上置一斗三升斗拱。花崗石大門高峻雄偉,高3.6米,闊2.05米。大門匾額“黃氏書室”四字,楷書、陰刻,每字50X60厘米;楹聯“績著循良第一”、“家傳孝友無雙”,行書、陰刻,每字25X40厘米,字體俊逸流暢,有較高的書法價值。入門兩側有須座門墩石一對,通高63厘米、通闊54厘米。聯接一、二兩進的回廊共有三部分組成,……[詳細]

170、香山古廟

香山古廟位于廣東省湛江市吳川市博鋪街道香山社區,坐落在博鋪鎮西南方,始建于西晉太康初年(283年前后),后經唐、宋、元、明、清歷代重修。廟內右角尚存清道光14年(1834年)甲午孟冬、17年丁酉仲秋重修及咸豐8年(1858年)戊午仲秋谷旦重修等碑志3塊。香山古廟清代建筑,進深16.7米,通高約8米,面寬三開間19米,總面積317.3平方米,懸山頂,風火山墻。中為拜庭,梅花柱四條,花籃柱礎,磚砌灰砂批蕩,高約七米。臺梁木架結構,置駝槨、瓜爪駝峰。正門石階(腳跺)兩級,門額上有“香山古廟”四字。門廊寬11.45米,深2.1米,檐下梅花石柱四條,花籃柱礎。脊為二龍奪珠,雙獅及鳳、鯉等石灣青瓷裝飾,工藝精湛,為清代咸豐八年造。屋頂屬民間用瓦,地面鋪設規則方磚。1985(一說為1986年,這是吳川故鄉……[詳細]

171、蘇兆征故居

蘇兆征是中國工人運動史上的杰出領袖,二十世紀二十年代香港大罷工和省港大罷工的組織者和領導者之一。蘇兆征故居為青磚瓦平房一座兩間,帶一小廚房。位于珠海市香洲區唐家鎮淇澳村,距市中心十七公里。是蘇兆征出生和少年時期的舊居。原屋瀕臨崩塌,1983年按原貌重修。舊居內陳列蘇兆征生平簡介和他從事革命活動的照片及省港大罷工的一些文物如蘇兆征曾用過的寫字臺、磨米機等勞動工具和生活用品十二件,蘇兆征與妻子、子女及革命志士歷史照片29張,文物、遺物等一批。1979年,廣東省人民政府定為省級重點文物保護單位。1985年11月故居又進行維修后對外開放,是進行革命傳統教育、愛國主義教育的場所。……[詳細]

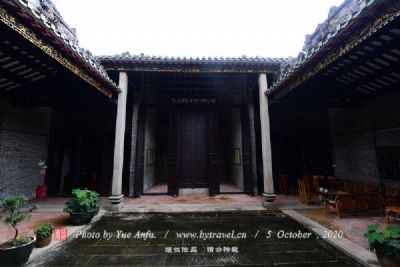

172、逢簡劉氏大宗祠

劉氏大宗祠位于杏壇鎮逢簡村,堂號“追遠堂”。始建于明永樂十三年(1415年)明天啟年間擴建。清嘉慶年間及2002年多次重修。劉氏供奉至今已有二十二世了。當時稱“影堂”,后改為:“追遠堂”。是目前珠三角保留最完整、規模最大的明代祠堂。是逢簡最大的祠堂,也是順德五大祠堂之一。據傳,逢簡劉氏是中山靖王之后,與劉備同宗,是漢高祖的后裔。劉氏大宗祠是逢簡古村“第一祠堂”,無論占地面積還是氣勢都是其他祠堂所無法比擬的。宗祠建于明永樂十三年,為劉氏五世祖率族建祠。明天啟年間進行過修繕,擴建東西鐘、鼓二樓及周邊樓閣等。宗祠坐北向南,三路三進四合院式結構。硬山頂,龍舟脊,青磚墻。是順德年代較為久遠,造型較為獨特的宗族建筑。它五門的整體設計,在附近的祠堂中也算獨具一格。劉氏大宗祠的第一道門是“藜光書院”入口;第……[詳細]

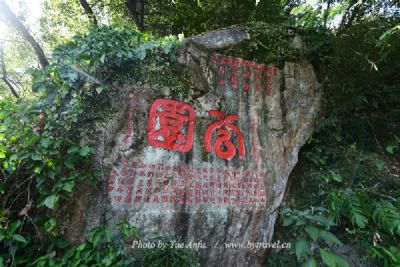

173、葫蘆山摩崖石刻

北宋—現代潮州葫蘆山摩崖石刻位于潮州市葫蘆山。葫蘆山舊稱艮山,因山下有西湖,故又稱湖山或西湖山,葫蘆山既是風景秀麗的旅游勝地,又是摩崖石刻薈萃之所。山多巉巖怪石,或拔地而起,或崢嶸突兀,或懸崖削壁,或傍水臨波,為墨客騷人留題勒石的好去處。可謂逢巖必刻,無石不銘。自宋以來,歷朝累積,蔚為大觀,雖歷經劫難,至今仍保存138題,其中宋刻16題,元刻1題,明刻24題,清刻28題,近現代18題,年代不詳48題。這些石刻的內容,有贊美湖山的、有抒-懷的、有記述游蹤的,還有重要記事、科舉題名以及官衙文告等。字體則包括真、草、隸、篆、行。其中比較突出的有:宋刻“放生”、“倒景”、“俞獻卿葬妻文”、“重辟西湖記”,以及字徑近兩米的巨幅摩崖“湖山圖畫”。1962年7月廣東省人民委員會公布為文物保護單位。……[詳細]

174、普寧培風塔

位于普寧洪陽鎮后坑村,因古時該處屬烏犁鄉,俗稱“烏犁塔”。清乾隆七年(1742年)建。是用三合土筑成的風水塔,里面有奇特的內轉石階可登上各層,逐層有窗可眺望。塔檐以紅磚疊澀出檐。第七層里面有藻井,塔頂由大葫蘆及其上三輪仰蓮承托一個千余斤重的生鐵鑄小葫蘆組成,別具一格。培風塔造型古雅,雄偉壯觀,二百多年來巍然屹立,為“普寧八景”之“培風寶塔”。塔通高36米,七層,平面八角形,磚土混合結構,塔身則系三合土夯筑而成,在國內諸塔中,實屬罕見。塔基邊長9.8米,塔座高1.65米,筑九級臺階而上痤臺,塔座上下有欄桿,欄桿望柱上刻一對石雁、一對石獅,造型生動。塔身第一層下-邊長3.9米,周邊長輩31.2米,塔身高31.7米。塔內各層空心,第一層塔墻厚2.55米,每面邊長1.5米,塔身逐層依次縮小至最高第七……[詳細]

175、陳百萬家族建筑群

陳百萬家族建筑群(含陳百萬宅、聘君陳公祠、洛峰陳公祠)位于博羅縣龍華鎮旭日村。這是一個有著300多年歷史的典型明清嶺南建筑風格的古村落,整個古村占地面積10萬余平方米,古房屋有600多處,整體呈塊狀排列。保存最為完好的是陳百萬故居和四座家族祠堂。陳百萬是古時候這個村子的首富,原名陳瑞龍,生于清代雍正4年,他是一位商人。經營“糧油糖,日雜,建材,”等生意。經商成功發財致富而遠近聞名,人稱陳百萬。因為他是陳氏家族中最為出色一位,所以就以他為代表而命名這個古村落。陳百萬故居建于清朝乾隆十一年(1746年),坐南向北,通面闊46米,通進深32米,占地面積達1472多平方米。硬山頂,龍船脊,陰陽瓦。墻下部花崗石砌、上部青磚清水墻。頭進大門為凹斗門,入門為下堂,堂中設屏門,兩側為耳房。中間天井地面均用花……[詳細]

176、廣雅書院舊址

廣雅書院舊址位于廣州市西村西增路。是兩廣總督張之洞創辦的一所高等學府。以城西源頭鄉為院址,清光緒十三年(1887年)籌建,清光緒十四年建成。同年6月開學,招收廣東、廣西兩省的貢生、監生各100名。集中住宿,學制3年。廣雅書院坐北向南,四周設有護院河,占地面積達12萬平方米。在中軸線上有院門、山長樓、禮堂、無邪堂、冠冕樓;兩側設東齋和西齋,分別為學生住宿用;還有清佳堂、嶺南祠、蓮韜館等。光緒二十七年清政府下令廢書院后,廣雅書院改為兩廣大學堂;光緒二十九年又改為兩廣高等學堂。民國后改為省立第一中學。民國24年(1935年)改為廣雅中學。由于數歷兵燹,大部分建筑皆被破壞,現只保留山長樓和冠冕樓。濂溪先生祠僅存后堂。山長樓,為山長辦公所在。面闊五間26米、進深三間13米,九架梁。中為過道,前廊立石柱……[詳細]

177、廣東貢院明遠樓

國民黨一大會址所在的鐘樓建于廣東貢院舊址,在其北邊有廣東貢院僅存的建筑遺存明遠樓。位于明遠樓為木結構兩層閣式建筑,歇山頂,琉璃瓦。首層面闊進深均五間,二層面闊五間,進深三間。上下層均置圍廊。,年代為廣東貢院始建于南宋,清康熙年間,廣東巡撫李士楨將貢院遷至這里。當年廣東貢院是全國最大的幾座貢院之一,但在1856年第二次-戰爭中毀于兵火,惟獨明遠樓以及現在中山圖書館東南面的一段龍虎墻幸存。兩年前在對國民黨“一大”舊址修繕期間,在鐘樓禮堂的地面又發現了號舍基址。現在,明遠樓經全面修繕,對外開放,里面布置了古代貢院展。。簡介:明遠樓是貢院建筑群中體量最大、應該也是最重要的一座,是主考官的駐地,登樓可將整個貢院一覽無余。周邊古樹參天,其中有兩棵木棉樹樹齡超過100年。2005年,國民黨一大會址所在的鐘……[詳細]

178、鼎湖山摩崖石刻

唐—民國肇慶鼎湖山摩崖石刻位于肇慶市鼎湖山。分布于天溪風景區上慶云寺路邊石壁、往飛水潭路邊及潭的四周石壁和云溪風景區內石壁,共76題,分述于下:云溪風景區內石刻31題。其中唐代1題,位于老龍潭側涅槃臺石壁,題字為“正法眼藏,涅槃妙心”八字。年代較古,價值較大,為唐刻之珍品。清代1題,建國后16題,年代不詳13題。往飛水潭路邊及潭的四周石刻31題。包括清代14題,民國9題,建國后3題,年代不詳5題。其中民國5年(1916年)李開侁題名較有名,題名云:“民國五年七月二十七日,黃岡李開侁、新興李耀漢、丹徒呂鴻元同游到此留題”。石刻高0.47米、寬0.72米,楷書。題名中的李耀漢,新興人,民國初年曾任廣東省長。李開侁,民國2年(1913年)由袁世凱任命為廣東巡按使。民國6年吳遠基題“蒼崖白練”4字……[詳細]

179、蔡楚生故居

蔡楚生(1906—1968)是廣東省汕頭市潮陽區銅盂鎮集星村人。我國著名的電影藝術家,被譽為“中國進步電影的先驅者”,“中國現實主義電影的奠基人”。解放后,歷任文化部電影局藝術委員會主任、電影局副局長、中國影協主席、中國文聯副主席等職,并被選為第一、二、三屆全國人民代表大會代表。蔡楚生故居位于廣東省汕頭市潮陽區銅盂鎮集星村,距潮陽城區約24公里,是汕頭市文物保護單位和汕頭市愛國主義教育基地、潮陽區青少年愛國主義教育基地。故居包括一座“四點金”、一座“厝包”(從厝)及陽埕等配套設施,均為20世紀初潮汕傳統民居建筑,故居占地面積約1000平方米,建筑面積為460平方米。蔡楚生先生1906年1月12日生于上海,6歲隨長輩回到故鄉潮陽集星村,讀私塾,干農活,12歲時便到汕頭一家雜貨店當學徒,并堅持自……[詳細]

180、泰新橋

明 封開 泰新橋 位于封開縣平鳳鎮平崗村。據民國年間《封川縣志》載:“嘉靖十二年(1533年)邑人陳時用等募緣修建,長十余丈,闊一丈,上覆以亭”。清嘉慶年間重修。現橋屋梁底仍有重建時的題記。橋為梁柱式廊橋。橋長10.89米、寬3.4米。橋上有涵蓋全橋的橋屋。橋屋面寬三間,進深三間,歇山頂。抬梁式梁架。四椽栿上置駝峰,駝峰上隱刻櫨斗承托平梁,櫨斗縱橫向上出栱。平梁正中置駝峰,駝峰亦隱刻櫨斗承一斗三升斗栱,上承三角形梁枕木和脊榑及順脊串,題記寫在脊串下。脊榑截面為圓形,順脊串砍作腰鼓形,其兩端雕刻花紋。梁架間以駝峰斗栱承托,駝峰上刻如意紋。明間兩側駝峰則雕刻鯉躍龍門、雙獅戲球、丹鳳朝陽、麒麟獻瑞等飾金彩繪木雕。橋屋次間梁架比明間梁架增高,從而使屋架向兩端生起,屋檐也形成向兩端生起的圓滑曲線。屋脊……[詳細]