廣東省省級文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

141、銀崗古窯場遺址

銀崗遺址位于博羅縣龍溪鎮銀崗村南面的七座低矮山崗。年代為周代。1996~1999年發掘2000多平方米。堆積最厚1.3米。發現4座龍窯,前為火膛,后為窯室。其它遺跡有灰坑、水溝、柱洞等。從柱洞走向看,可能屬于圓形的房址遺跡,很有可能是制陶的作坊。文化內涵可分兩期。第一期年代大致為西周春秋,出土陶器以泥質陶為主,器類有罐、鼎、豆、杯、缽、碗、器座、器蓋、盒、紡輪、珠、環、墊、印模、動物模型等,紋飾有網格紋、方格紋、夔紋、菱格凸點紋、曲折紋、篦點紋、勾連云雷紋、漩渦紋、席紋、水波紋等,其中有多種組合紋,部分器物可見刻劃符號。還有少量施醬色釉。燒造火候高。其它遺物有青銅鏃。第二期為戰國時期,出土陶器亦以泥質陶為多,但夾砂陶的比例較第一期高。器類有罐、釜、盒、碗、杯、器蓋、缽、鼎、盂、瓿、串珠、璧、……[詳細]

142、秦牧故居

秦牧故居位于廣東汕頭市澄海東里鎮樟林觀一村索鋪巷9號,是一座“四點金”(潮汕傳統民居稱法)四合院,有近百年歷史,舊民居占地387.5平方米,內有天井、正廳、廂房、居室、書齋等16間,民居門口嵌上了“秦牧故居”牌匾。這是一座古老的庭院,經受了百年風雨,見證了歷史的滄桑變故。推開陳舊的大門,進入院內,映入眼簾的是一間廳房,兩邊是側房。進入左邊側房,里面的房間是秦牧父母的臥室,陳列著秦牧的手跡及其一家的照片。側房外面還有一間小房,秦牧當年就和哥哥住在這房間里狹小的0上。穿過側房便是他的書齋。房間的陳設十分簡單,但秦牧在此卻博覽群書,勤奮學習。在家鄉讀高小時,因老師喜愛新文學,秦牧開始接觸了魯迅、巴金、郁達夫等文學巨匠的作品。故居入門正對面的正廳將陳放秦牧大理石半身像,正面墻壁右側懸掛《秦牧故居碑記……[詳細]

143、良溪羅氏大宗祠

良溪羅氏大宗祠位于棠下鎮良溪村。建于明代,羅氏后人為紀念南宋時從南雄珠璣巷遷至定居的先祖羅貴而建。清康熙四十六年(1707年)重建,乾隆、道光年間曾進行修繕,清咸豐十年(1860年)由羅天池主持重修,光緒年間又作修繕,至今保持完好。宗祠占地面積2439平方米,建筑面積1370平方米,為硬山式磚木建筑,面寬三間,三進深,山墻櫊檁,為抬深式木結構。前后三進均為十三架梁。屋面船脊布瓦,綠琉璃貼邊。大門及兩側均用青麻石砌制,門楣木匾以正楷刻有“羅氏大宗祠”5字。正門屋檐下墻砌有古代人物故事組畫磚雕,兩側廊門書有“出弟”、“入孝”橫眉。后座兩旁廂廊墻上嵌有碑刻4塊,記載始建、重修年代。祠內的青磚花窗、壁畫皆保持著嶺南文化風格。大宗祠第三進廳掛有木刻長聯一副,記述羅貴的功績與良溪古村淵源:開基蓢底,分居……[詳細]

144、鐘邊村鐘氏大宗祠

鐘邊村鐘氏大宗祠位于南海區大瀝鎮鐘邊社區。有著上千年歷史的鐘氏大宗祠就“隱藏”在這里,像是躲避著世間的喧囂。據宗祠門外的石牌介紹,鐘氏大宗祠是佛山市文物保護單位,建于宋朝,距今已有1012年的歷史。宗祠總面積約1156平方米,為三進三間。祠堂內保存有典型嶺南風格的磚雕、木雕和描述嶺南風情的壁畫。與一般年久失修、雜物堆積的古祠堂不同,鐘氏大宗祠被打理得井井有條,這是因為一位“掃地僧”——鐘錦垣多年如一日地在守護著它。在祠堂的第一進,兩邊墻壁貼滿了鐘氏后人的照片。其中有族人多年來的聚會合照,參加重要活動的紀念照片,也有鐘邊獅會的比賽合影。鐘錦垣介紹起照片的背景時如數家珍,談及取得一番成就的族人時,自豪之情溢于言表。在祠堂的第二進,有一塊大型貼金雕花中門,上 書--有序堂。“以前有句俗語,叫打開中……[詳細]

145、彭屋彭氏大宗祠

彭屋彭氏大宗祠位于廣東省東莞市東坑鎮彭屋村,建于明嘉(1521-1566)年間的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。,有四百余年歷史,由彭屋村史上名人彭世潮(御賜進士官拜陜西道監察御史),及舉人彭禮(官拜通山縣都諭)合力籌款建成。宗祠記錄著家族的輝煌與傳統,是家族的圣殿。作為家族悠久歷史和傳統文化的象征與標志,具有無與倫比的影響力和歷史價值。由于缺乏資金,建筑期歷時十八載。宗祠座東北向西南,占地六百多平方米,共分三進。由三十六條石柱支撐而成。兩廊是樂亭,中央覲亭,為謁祖行禮之用。故亭前有一聯云:進一步趨蹌凜肅,歷三級揖讓雍容。全祠結構雄偉,古色古香,內有兩件珍品:“龍鳳柱”一雙,珍稀石“門鼎”一對。現存良好。此物之來由有一宗故事,傳說彭世潮為官時,曾擒海洋大盜夏元虛,后查此人劫富濟貧……[詳細]

146、歸善學宮

明、清惠州歸善學宮位于惠州市惠城區橋東街道惠新中街1號惠陽高級中學校內。始建于元泰定元年(1324年),明清時期,曾先后修建26次。據嘉靖《惠州府志》記載,當時學宮頗具規模,有欞星門、泮池、戟門、大成殿、明倫堂、會饌堂、教諭室、東西兩廡、號房,左后有敬一亭。至清代更有嘉善祠、肅癰亭、忠義孝悌祠、名宦祠、青云閣、文昌宮。民國三十五年(1946年)學宮為惠州中學校舍,1968年部分校舍為惠州市二中所用。現僅存有明萬歷四十一年(1613年)所建的戟門與大成殿。戟門面闊五間17.7米,深9.75米,十二架椽屋分心用三柱,硬山式屋頂,高9米。正面柱頭鋪作、補間鋪作各六朵,為六鋪作出三抄重栱計心造,里轉六鋪作出三抄偷心造。墻壁保存了數量不少的壁畫,墀頭施梅花紋飾磚雕及鯉魚紋飾灰塑。大成殿面闊五間18米……[詳細]

147、雪梅祖祠

紅三、紅五軍團駐地、紅軍長征宿營地舊址位于南雄市界址鎮趙屋村委會洋街村雪梅祖祠。水口戰役結束后,1932年7月中旬,紅三軍團奉命在南雄東部的烏逕、界址一帶進行休整。在十多天時間里,紅軍一面組織集結訓練,一面廣泛發動群眾起來分配地主的糧食和財產,幫助農民搶收夏糧。紅軍在新湯村等村莊召開群眾大會,號召群眾起來打土豪、分田地,動員青壯年參加紅軍。會后紅軍把在水口戰役中繳獲的部分物資分給當地群眾。紅三軍團還在老界址墟籌款五萬元。紅三軍團一部駐居在界址洋街村的雪梅祖祠內(董氏祖祠),紅軍宣傳隊在祖祠門廊左側墻壁上抄寫了《告敵方士兵歌》。洋街雪梅祖祠是一座古祠,占地面積270平方米。祠門額匾刻“雪梅祖祠”四字,門后向門額匾刻“仲舒遺裔”四字,強調祖祠由董仲舒的后代所建,是當地著名古祠堂。《告敵方士兵歌》……[詳細]

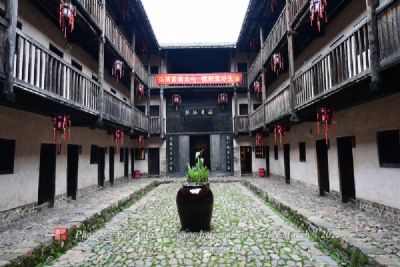

148、靈溪大石圍

靈溪大石圍位于韶關市仁化縣周田鎮靈溪村。這座具有濃郁客家風情的古樸建筑位于仁化萬疊紅巖邊的偏僻小鎮內。清朝道光年代社會-,匪賊橫行,四處搶劫民財,焚燒房屋,殘害百姓。靈溪各村寨經常遭受匪賊的侵犯,人民生命財產受到嚴重威脅。飽嘗了匪賊搶劫災難的村民,渴求安居樂業的居住環境。乾隆廿六年(公元1765),黃見蓋依據村民的需求,發動村民有錢出錢有力出力,十一月動工,組織村民擔泥土筑墻,后因為病疫流行而中途停工,乾隆廿八年,又用了三年時間對缺塌損壞的墻體進行修補加固、完善,使全面的圍墻牢固、平整美觀。圍墻基本呈長方形,在東南北三面分別建有三座圍門:東邊門中文坪門,杜屋門,圍門上建有圍樓,從地面有石級通上圍樓,樓房用于住人或議事,墻上部,每隔一定距離開有射擊孔,以防匪賊攻打大圍。沿圍墻內側走廊建有房屋,……[詳細]

149、澄海冠山書院

冠山書院,在現在的汕頭市澄海區境內,在這里有一副有名的對聯:“禮門辟冠山,亦步亦趨追鹿洞;道岸登澄水,為高為美溯杏壇。”聯中的冠山二字,指的就是冠山書院。從歷史來看,冠山書院可謂是澄海文化的發祥地。宋慶歷年間(1041—1048),潮州前八賢之一、宋太子中舍、易學大師盧侗“見冠山山明水秀”,環境幽雅,遂于此結廬讀書,后定居于冠山。盧侗在書院教授邑中子弟,為澄海乃至潮汕的文化教育作出了很大貢獻,冠山遂成澄海的政治文化中心。神山是先哲在澄海傳道、授業、解惑的歷史見證,是澄海人好學求知的象征。新中國成立后,冠山書院曾一度是冠山初級中學、上華中學初中部的教學辦公用地,上世紀80年代初上華中學初中部遷址,冠山書院一度荒廢。上世紀90年代末,在澄海區政府主持下,冠山書院得到重修。神山又名冠山,“冠山環翠……[詳細]

150、石龍公園史跡

石龍中山紀念堂位于石龍鎮中山公園內,GPS坐標:北緯23°0646.3,東經113°5107.4,海拔高程5米。紀念堂坐北向南,為二層磚木石結構,后改鋼鐵金字架。長42.2米,寬26米,建筑面積1200平方米。紀念堂為紀念孫中山先生而建,1934年由石龍鄉民集資興建,1937年落成。1925年2月,為討伐盤踞在東江地區的軍閥陳炯明,廣東革命政府組織了第一次東征,因石龍水陸交通發達,商貿繁榮,靠近廣州,孫中山帶領東征軍進駐石龍并把大本營設于石龍,多次來到石龍指揮作戰。在第一次東征中,東征軍擊潰了陳炯明的軍隊,但此時廣州發生了楊希閔等軍閥的叛亂,東征軍不得不回師廣州,結束了第一次東征。期間孫中山于1925年3月因病去世。孫中山與石龍人結下深厚的革命情誼。他逝世后,石龍人民為緬懷他的革命業績,把石……[詳細]

151、大片尾游擊隊稅站舊址

大片尾游擊隊稅站舊址于2004年公布為東莞市文物保護單位;2007年開展第三次全國文物普查,對大片尾游擊隊稅站舊址進行了摸底,在認真做好文物數據和相關資料采集的基礎上,對文物點進行了攝像工作并制作DVD視頻資料;2011年,對大片尾游擊隊稅站舊址進行修繕。近日,第十批廣東省文物保護單位正式公布,大片尾游擊隊稅站舊址入選。據介紹,大片尾游擊隊稅站舊址位于大片美村大圍,建于清代,為一棟一院一進四間的磚木結構民居建筑,原為大片美村陳氏家祠,又名“陳家廳”“五郎家塾”,占地面積約151平方米。1943年12月,東江縱隊成立后,游擊隊不斷壯大,為沖破敵人的經濟封鎖,保證部隊供給,決定成立路西稅務總站。大片尾村游擊隊稅站屬于路西稅務總站的分站,賈華任站長,帶領陳林、莫明、莫興、陳小明等人,負責連平圩、大……[詳細]

152、英德文峰塔

文峰塔位于廣東省英德市區北江東岸大站鎮江南村,1985年被列為“英德市重點文物保護單位”。該塔距今已390余年,曾兩次遭受雷擊,北面一行狗牙式磚被擊落,但塔身保存尚好。該塔為出檐平座空心磚塔,座南向北,八角九層,高48.5米,每層均有8個船蓬式券門,東南西北四門均通塔心,其余四個門為外壁龕,有塔剎。首層高5.48米,外圍周長34.4米,塔身厚3.4米,建筑面積約220平方米,以上逐層樓列遞減。平座上窄下寬,用6層狗牙式磚疊澀出檐,后用同樣方法還原,加砌7層平磚,再用了層狗牙式磚疊澀上平座,每角隱砌出一個半六角形柱,磚柱之間呈欄額式。二層以上建筑方法與首層大致相同。據知情者說,原塔身每層鋪有樓板,并有梯可供攀登至最高層,因年代久遠,樓梯現已全毀。文峰塔不論從哪個角度看,都有正面之感,這充分體現……[詳細]

153、南磜觀察第

南磜觀察第位于廣東省梅州市蕉嶺縣南磜鎮南磜村。由黃氏十五世祖瓊石公(號作楫公)始建于清康熙年間,至清雍正年間建成,歷時30余年,故當地又俗稱“晚成堂”。2002年黃氏后裔集資重修。坐西南向東北。由泮池、外大門、照墻、禾坪、堂屋、花胎、圍龍、橫屋等組成,為三堂五橫前后圍龍布局,通一進五間,總面闊79.6米,總進深89.5米,共計房屋173間,占地面積約7124平方米,建筑占地面積約4792平方米。懸山頂、灰瓦面、三合土夯墻。正立面呈凹肚形,麻石條大門框。下堂方形石基支撐構筑木質屏風。下堂與中堂之間左右兩廡對稱,方形石基木柱支撐,抬梁式木質梁架,中間天井寬大。中堂為敞廳,比下堂高一臺階,抬梁式木質梁架,圓形石基木柱多柱支撐構筑屏風;中堂前過廊屋檐下施卷棚頂。中堂與下堂之間的左右兩廊廳對稱,木質梁……[詳細]

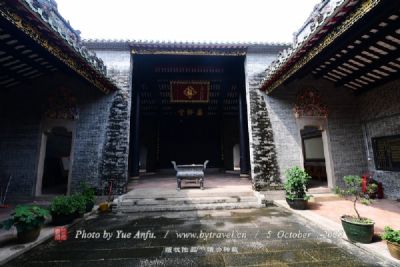

154、名賢公祠

名賢公祠位于榕城區中山街道永革社區,是為紀念揭陽南宋名賢黃煥國營建的家族式祠堂,目前已有600多年歷史,2022年被列入第十批廣東省文物保護單位。以皇帝御賜“名賢世家”榮耀牌匾,冠以“名賢公祠”名賢公祠占地面積約800平方米,坐南朝北,門含岐嶺千秋翠,西臨碧水玉滘溪,東依壁壘禁城廓,祠前陽埕寬敞,整座典雅雍容,流光溢彩。據史料記載,該祠始建于明代洪武二十八年(1395),距今已有628年歷史,是為奉祀揭陽歷史名宦黃煥國,供子孫后代四時祭祀所筑,并以南宋理宗皇帝御賜“名賢世家”之榮耀牌匾,冠以“名賢公祠”。藝術價值公祠呈現典雅高貴的格局,凸顯潮汕明代祠堂建筑典型風格公祠主體建筑面積約432平方米,為“二進廳一天井,加左右二火巷”布局,樓脊飾以雙麒麟向日吉祥圖嵌瓷,祠堂凹肚門為石結構,門口石壁石……[詳細]

155、廣州劉氏家廟

劉永福沙河故居———劉氏家廟,位于廣州市沙河大州地2號(現為廣州大道北2號),劉氏家廟是民族英雄劉永福在廣州做官時的住所。劉氏家廟建于1900年,為青磚石腳、兩進三間南方祖祠式建筑,左右有襯祠,與主體建筑連成一體。通進深約38米,通寬約36.7米。頭門面闊三間,寬15米;進深三間;博古脊上有鳳凰牡丹灰雕;硬山頂,碌灰筒瓦;擋檐板有精致木雕花卉。墀頭有4重花卉磚雕,下有蝙蝠獸面。頭門花崗巖石額上鐫刻陽文“劉氏家廟”4個楷書大字,無上下款。門口三級花崗巖石臺階,兩邊有包臺,臺基正面有百合花石雕。包臺各有2條每邊長30厘米的四方花崗石檐柱,蝦公梁下有梁襯,梁上有石麒麟口叼云狀書簡梁托;4檐柱均有柱襯,上刻帝王將相,門框為1米寬花崗巖。門獅躉有石雕花卉盆景、松樹、鹿。梁架有龍、麒麟、花果等木雕,十分……[詳細]

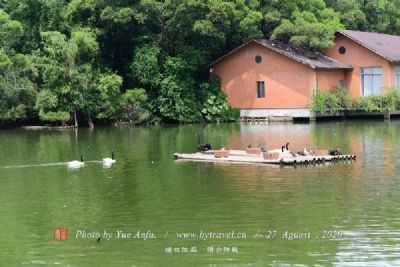

156、飛霞洞

飛霞洞在飛來峽中部北岸,建于民國元年,是儒、釋、道三教合一的場所。殿宇樓臺,傍山疊建,規模壯觀。最惹人注目的,是中央的“三教殿”、“彌勒佛殿”和“無極宮”。還有“禮耕書屋”、“樂善山房”、“軒轅黃帝祠”等亭樓舍塔勝景。“松峰亭”是鳥瞰飛霞全景的好地方,更是觀看日出的佳境。霞洞四面環山,以建筑雄偉聞名,只見殿宇順著山勢逐級疊建而上,高達七級,頗有布達拉宮的震撼氣勢和凌空欲飛的逼人幻覺。每當山雨過后,一陣陣紫霞之氣從山坳騰升到殿宇上空,飄飄緲緲,故謂飛霞。寺中供奉的神像形態生動、價值珍貴。它是全國為數不多、嶺南地區最大的“三教合一”的宗教場所。古洞內奉儒、釋、道三教祖師及諸仙佛,建筑面積達2萬多平方米。飛霞洞建于密林幽谷之中,云霞在此會經久不散,令寺院時隱時現,故而得名。寺院主殿瓦上的那顆瑤珠,……[詳細]

157、茶塘古村

茶塘村位于炭步鎮西南禪炭公路西側,村民多姓湯,湯姓于宋代從南海遷至此,立村約700年,湯字水旁,茶亦為水,塘能容之,故名“茶塘”。村中古建筑占地6.7萬多平方米,現存較為完整的明清建筑約120座,其中廟宇、祠堂、書院、書室共有20多座,其余為民宅和小量的廳堂,現民宅大多有人居住。建筑坐東朝西,布局規整,村面建筑排列整齊,規模宏大,保存較好。村面建筑以廟宇、宗祠及書舍為主,形貌精良,大多建于清代,多為三間三進或三間兩進,人字山墻或鑊耳封火山墻,灰塑博古脊或灰塑龍船形脊,碌灰筒瓦。石雕、磚雕、木雕及灰塑等工藝較精細,保存較好。單體建筑以巷道相隔,現存古巷16條,巷深約200米,巷道的鋪砌則較隨意,有紅砂巖、花崗巖、石頭及泥路面,側砌排水溝。巷口原建有門樓,門樓上均刻有巷名,現僅存足征里、光宗里、……[詳細]

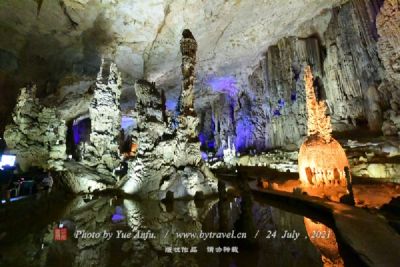

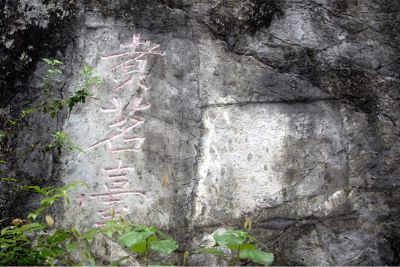

158、崆峒巖摩崖石刻

明—民國 陽春 崆峒巖摩崖石刻 位于陽春市城西崆峒巖洞內。原有石刻近百題,因年久風化剝落和人為的損害,現保存較完好的44題。從明代至民國時期,其中摩崖石刻37題,碑刻7通。陽春崆峒巖,又名“第四崆峒山”,因“黃帝問道于崆峒”而得名。它與河南汝州,陜西臨洮、嶺東定安的崆峒諸山并列。洞內石鐘乳奇特,巖洞寬廣,歷代文人騷客紛踏而至,宋代著名理學家周敦頤親臨探勝。崆峒巖摩崖石刻,分布于各景點,有題字、題句、題詩、題銘,內容有描情寫景、狀物記人,字體有篆、隸、楷、行、草等。最早的是“崆峒巖”三字及其聯語:“洞開重門虛曠中,景物千端呈本色;丹成一點隱冥處,變態萬種透天機。”石刻高1.8米、寬1.4米。“崆峒巖”三字,每字徑0.52米。刻于明萬歷五年(1577年)。作者王許之,高安人,萬歷元年官電白令。其……[詳細]

159、南山摩崖石刻

唐—民國 英德 南山摩崖石刻位于英德縣英城鎮南郊一公里的南山。南山由大小十八個山峰組成。南朝梁中大通五年(533年)在山腳建有“萬壽寺”,寄寓壽比南山之吉祥而得名。唐宋時期南山建有亭臺樓閣等32個景點,吸引著歷代游人賦詩題刻留念。唐元和六年(811年)貞陽縣令侯著為南山景點“涵暉洞”題名石刻,是南山第一題摩崖石刻。從唐代至民國,南山摩崖石刻原有140多題,現存106題。其中唐代5題,宋代59題,明代11題,清代9題,民國2題,年代不明的20題。內容有題名、題記、題字與詩刻,以詩刻為最多。書體有篆、楷、行草等。著名的有唐代元杰的《湞陽果業寺開東嶺洞谷銘并序》,宋代文學家蘇東坡被貶英州時,帶著幼子蘇過游覽南山景點后的題名石刻,有宋代英州知州劉仲堪的《南山十詠并序》、石汝勵的《英州南山圣壽寺水車記……[詳細]

160、聯芳樓

聯芳樓坐落于梅縣白宮富良美村,是一座中西合璧的混合型民居,是清末民初回流中國的印尼華僑丘新祥五兄弟耗資24萬銀元所建。他們參考了外國洋式建筑的相片,加入客家圍村的特色。所謂聯芳,就是他們兄弟合建合住之意。該圍屋長近百米,寬四五十米,占地面積約3000平方米,屋內庭院分明,有“十廳九井三堂四廊”,有110多個房間。四周以建筑物環成“圍屋”大院。屋的正面是三個凸起的鐘樓式大門,其上下左右及所有窗戶頂端,都飾以動物和花草浮雕,鐘樓上端則有獅子滾球、雙龍奪寶、雄鷹展翅、天使臨門等塑像。正樓大門的陽臺下,還雕有郭子儀拜壽群像,工藝精巧。正觀整座樓面,富麗堂皇。圍屋內分建房室一百多間,堂、廳、房間、走廊、天井的設計都十分巧妙。大樓的外墻有些中西合璧的浮雕,包括老虎、豹、鹿和雞等。現在屋內仍有人居住,經問……[詳細]