廣東省省級文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

81、阮嘯仙故居

阮嘯仙故居位于東源縣義合鎮下屯村,1989年經廣東省人民政府批準列為省級重點文物保護單位,2002年7月省人民政府重新核定公布。阮嘯仙故居始建于清代時期,1996年首次修復,2004年底重新維修并完善護墻、排水、綠化等附屬設施,建筑結構屬三進院落式客家民居建筑巾地面積2000㎡,房屋建筑面積630㎡.其建筑設計具有濃郁的客家民居特色和風格,有較高的藝術觀賞價值。阮嘯仙同志(1898-1935)早年參加革命,1921年加入中國共產黨,歷任共青團廣東區委書記、中共廣東區委黨務委員、廣東農民協會執行委員會常務委員、農-動委員會書記、中共中央農-動委員會委員、中共中央監察委員會候補委員、中共中央審查委員會委員、中共審計委員會主任、中央地方組織部部長、中共贛南省委書記兼贛南軍區政治委員、中華蘇維埃共和……[詳細]

82、佗城越王井

越王井位于位于佗城鎮中山街光孝寺內,是秦縣令趙佗故居的汲井。后趙佗為南越王,故曰“越王井”,又曰“萬壽宮井”。隨著歷代王朝的興廢,飽經滄桑2000余載。唐乾符五年(公元878年)重修,邑賢昌明作有井記,勒之于石。爾后,歷代作過多次修葺,并有井記。井為磚石結構,深40米。井口開有一直徑0.6米的圓形口,井口高出地面0.7米。六角形的臺面,以四塊石板平鋪而成,井膛用三層紅色方石疊砌,疊石下用青磚鋪至底,中部直徑約2.5米。結構結實美觀,是嶺南名古磚井之一。清代中葉以后,井膛淤塞,但保存完好。井邊立有唐韋昌明《越井記》碑刻,現存較好,屬嶺南古井之一。1962年5月,龍川縣人民政府正式公布列為第一批縣級文物保護單位。……[詳細]

83、水潭吳氏大宗祠

吳氏大宗坐落于廣東省吳川市黃坡鎮水潭村,占地1200平方米,祠左有占地約360平方米之長房小宗祠,祠右有占地約400平方米之道南公祠。吳氏大宗祠距今300多年歷史,由于舊祠湫隘,公元1754年(乾隆甲戌年)改建,公元1883年(光緒癸未年)大修。吳氏大宗祠對青峰,門環綠水,四進布局,磚木抬梁結構,畫棟雕梁,紅墻彩脊,青磚白瓦。由縱軸線上排列的四大殿和三天井組成主體,穿插廂房廊廡,規模宏大,廳堂軒昂,殿頂均為人字形硬山頂,山墻脊黑底漆五色紋路,頗具清雅淡泊之氣。整座建筑的門、窗、屏、墻、脊均配以精美的木雕、灰塑、陶塑和壁畫,凡梁枋、斗拱、脊吻、駝峰、雀替等處均巧琢雕飾,有千姿百態、色彩斑斕的各式浮雕和彩繪。南北兩側附有廂房,廊道相連,首進與左右兩祠巷聯互通,三祠融為一體,巍峨壯觀。大宗上座正廳……[詳細]

84、植豐園

植豐園,由林子豐創建于1920年的園林式別墅,位于揭西縣金和鎮金新行政村的新園村寨后,為英國建筑設計師設計,既具西洋古典皇宮形制的風格又夾帶中國傳統民居格調,由圍墻、門樓、主座、附座、后房、花園、噴水池和碉樓等部分組成。園名取林子豐及夫人陳植亭之名合而為“植豐園”。該園雖然經歷近百年的風雨滄桑,仍完好地保留著原有風貌。2009年8月,該園被公布為“市級文物保護單位”;2012年11月,被省人民政府評定為“省級文物保護單位”。植豐園正門為三山式重檐歇山頂牌樓建筑,木架結構,屋頂覆蓋琉璃瓦,碧瓦飛檐。門額浮雕著“植豐園”3個繁體楷書大字,據《揭邑金坑林氏族譜》記載,是清朝末代宰相岑光樾所書,系繁體楷書,剛勁渾厚;三開門,鐵柵門扇。重檐歇山式的主座建筑高12米、寬30米、長27米。8根水泥梁橫跨東……[詳細]

梅家大院(即汀江圩華僑建筑群)位于臺山市端芬鎮“一里三橋”的大同河畔,于1931年由當地華僑以及僑眷僑屬創建。大院占地面積80畝,108幢二至三層帶騎樓的樓房,呈長方形排列,鱗次櫛比,整齊劃一,中間有40畝專供商販擺賣商品的市場空地,儼如一座小方城,由于當地梅姓股東占了一半以上,故有“梅家大院”之稱,現列入省級文物保護重點。由于始建之初,其規劃設計是業主將各自旅居國的風情和建筑特色融入于中華建筑藝術之中,因而大院的建筑物既表現出歐美國家的建筑風格,又體現了中國傳統的建筑藝術;雖然每幢樓宇規劃整齊,但外型卻各異,既領先于當時圩鎮的建筑潮流,又在一定程度上反映當年僑鄉人民的思想和生活水平;整個大院的每幢建筑物經過了近百年的風雨侵蝕,但原貌仍保留較為完整。國務院僑辦主任郭東坡及一些國內建筑界的專家……[詳細]

86、樟林古港

號稱紅頭船故鄉的樟林古港遺址位于澄海市東里樟林。古港遺址東起新興街,西熠墩腳,南起葉厝園,北至天后宮,占地面積4.6平方公里。據樟林天后宮碑記、樟林擴埠碑記,風伯廟碑記等記載:樟林古港于明天啟三年(1523年)創建商埠,清雍正七年(1729年)設立巡檢司,乾隆、嘉慶年間達到港口全盛期,其時港口規模已建成八街六社,停泊大商船112艘。港口航線北通福建、臺灣、杭州、寧波、上海、山東、天前粵東第一大港,史稱樟林港是粵東通洋總匯。古港遺址現保留有潮汕地區規模最大的媽祖宮(天后宮)并有藏資樓、永定樓、貨棧街(新興街)、觀海樓、風伯廟、關部稅口、巡檢司舊址、行鋪、棧房等遺跡和一批石刻碑記,其中天后宮保存的碑記就有22方。1990年又新建一座古港亭,吳南生題樟林古港碑匾,著名作家秦牧撰寫碑記,碑文如下:這……[詳細]

87、彭湃故居

彭湃烈士故居座落海城橋-,坐北向南,面臨龍津溪,原始建于清末,主樓雙層,面寬三間12.9米,進深10.9米,前廊子訪西式建筑,樓板加鋪花磚,風火式山墻,總建筑面積266平方米,彭湃同志于1896年10月22日出生,他在這里度過童年和青少年時代。1922年夏,彭湃同志開始宣傳農-動,與妻子蔡素屏一起搬往“得趣書室”居住。1925年3月,廣東國民革命軍第一次東征到達海豐后,黃埔軍校政治部主任周恩來同志、校長蔣介石和革命軍的蘇聯軍事顧問鮑羅庭及加倫將軍曾在此住宿,一起研究工作。1925年6月革命軍回師廣州,敵軍重陷海豐城,故居被焚毀,遺下墻基。解放后,人民政府撥款修建圍墻加以保護。1962年7月7日,廣東省人民委員會頒布該舊址為省級重點文物保護單位(含得趣書室)。1986年,國家文物局撥款十五萬元……[詳細]

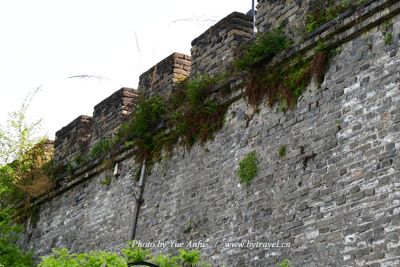

88、南澳古城墻

南澳島是廣東省內唯一的海島縣。位于閩、粵、臺三省交界海面,地理位置優越。自古以來,南澳是東南沿海一帶通商的必經泊點和中轉站。南澳城城墻遺址位于南澳縣深澳鎮金山村委會。據《南澳志》記載,明萬歷四年(1576年)南澳城建成,“坐南朝北,高二丈二尺,厚五尺,圍五百丈,面寬七尺,皆甃以石,壕深八尺。”2015年12月,南澳城城墻遺址被公布為省級文物保護單位。清齊翀編《南澳志》記載,明代萬歷三年(1575年)福建巡撫劉堯海上疏“竊思漳、潮之間以海為限,其海洋之南澳,地險而沃,百谷所生,百貨所聚,惟地非分土,事在兩鄰,故往往為賊遁逃藪,而修船制器、市藥裹糧,百無所忌……今欲為兩省久安計,必先治南澳;欲治南澳,必先總事權……商民貿遷,類多奇貨。凡閩船入廣,廣船入閩,皆不能外南澳,即令該總兵批……[詳細]

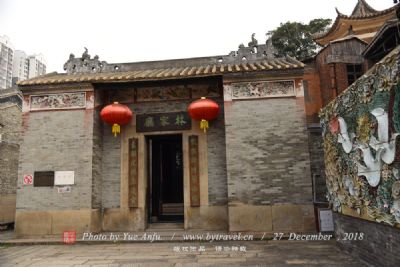

89、林家廳及古民居群

林家廳建于明代。初為林氏家廟。至清嘉慶年間(1796-1820),林紹光(嘉慶丙辰進士),林龍光(乾隆壬子鄉試舉人),林縉光(嘉慶戊辰鄉試舉人)兄弟三人將家廟改作居室,稱為林家廳。深三進,相同小院,樓閣廂房等,是頗具特色的祠堂民居合一的建筑。林家廳附近一帶的古民居群,為明清時代的建筑,具有嶺南民俗文化的建筑特色,是古代建筑文明的遺產,至今保存完好,2002年成為廣東省重點文物保護單位。這里設立了國際藝術家村,現已有30多名國內外的知名藝術家進駐,將來會有幾百名藝術家、創意者長期在此生活、創作。2002年7月17日,被列入第四批廣東省文物保護單位。……[詳細]

90、廣東咨議局舊址

廣州廣東咨議局舊址位于廣州市中山三路,建于宣統元年(1909年)。為一組中西合璧的建筑群。坐北向南。自南至北有大門(為祠堂式建筑,已毀),石砌荷池拱橋,仿西方古羅馬式的議會大樓形式主樓,磚木結構的兩層樓后座(已毀)。主樓的東西兩側還有磚木結構附屬建筑(已毀)。主樓前圓后方,大廳屋頂為半球形,8柱環列,空間開闊,有內外回廊。廊兩層。大門入口在1948年改建羅馬式的4條大圓柱,氣勢軒昂。樓是磚、木、鋼梁柱的混合結構。1911年10月武昌起義后,11月9日,廣東各界代表在咨議局莊嚴宣布廣東脫離清政府獨立,成立都督府。后曾作為非常國會會址。1921年5月,孫中山在此宣誓就任非常大總統。1925年10月至1927年1月,這里是國民黨中央黨部所在地。毛澤東在這里代理中央宣傳部部長和主辦《政治周報》。19……[詳細]

91、登云塔

(雁塔嘲風)登云塔位于徐城鎮民主路與東方路“丁字”相交處。明萬歷四十三年(1615年)破土奠基,天啟三年(1623年)竣工落成。塔體為八角棱臺形,疊七層,每層有內室。體積自下而上逐層遞減,底層內室直徑3.35米,頂層內室直徑1.24米,全塔高36.41米,踏跺(石階)設在夾墻中,盤旋而登190級可至塔頂,塔身磚石泥灰沙結構,以磚為主,砌法一順一丁,每層均有線磚和牙相間裝飾,堅固美觀,經360多年,至今古塔風貌依然。由于塔處縣城中心,登臨絕頂不但可以俯瞰全城風光,每逢麗日晴天,還可遠眺南海千帆,瓊島風光,故素以“雁塔嘲風”列為徐陽八景之一。古塔是徐聞保存較好的明代建筑,它為研究徐聞當時的建筑藝術留下寶貴的實物。1983年3月,徐聞縣人民政府宣布其為第一批重點文物保護單位。2012年廣東省人民政……[詳細]

仁居紅四軍第一縱隊革命舊址(含紅四軍縱隊司令部舊址、紅四軍縱隊軍需處舊址、紅四軍縱隊后勤處舊址、老東門街紅軍標語)位于平遠縣仁居鎮仁居村。2012年廣東省人民政府公布為廣東省第七批文物保護單位。平遠縣紅軍紀念園坐落于當年紅四軍召開群眾大會、宣傳革命真理的地方——仁居鎮東較場,該紀念園是廣東第一個以紀念中國工農紅軍為主題的紀念園,規劃面積200多畝,包括展館區、紀念塔區、紀念亭區、休閑區4個主要功能區。記者在紅四軍紀念館看到,大量的歷史圖片和實物反映了平遠革命歷史。在紅軍紀念館,講解員陳麗芳指著紅軍標語墻告訴記者,紅四軍在平遠期間,積極宣傳黨的政治主張,在大街小巷書寫宣傳標語,平遠也是廣東省紅軍墻標最多的縣。“全省保留完整、字跡清晰、內容不同的紅軍墻標共304條,平遠有123條,其中單仁居鎮就……[詳細]

民國廣州中國共產黨廣東區委員會舊址位于廣州市文明路194號至200號(原為文明路75至81號)。是一座四間相連的三層樓房,磚木結構,木樓板,坐南向北,四間內部有門互通。每間寬4米、深12.8米。1924年中共的機關沒有公開,用“管東渠”(即“廣東區”的諧音)的化名向-局登記,后來“管東渠”就成了廣東區委的代號。民族解放協會和中華全國總工會籌備處初期也在二樓辦公,門前曾掛這兩個單位的牌子作掩護。廣東區委是全國最早建立的地區區委之一。1922年,中共廣東區執行委員會成立,負責人是譚平山。1924年,10月,周恩來接任區委委員長的職務。1925年春,由陳延年擔任書記。區委原管轄廣東、廣西兩省,至1926年初擴展到福建南部、云南、貴州以及南洋一帶。區委設組織部、宣傳部、工人部(工委)、農民部(農……[詳細]

94、蘇區革命遺址群

紫金縣蘇區革命舊址群位于廣東省河源市紫金縣蘇區鎮,該鎮是1958年國務院批準以“蘇區”命名的著名革命老區。在革命戰爭時期,蘇區是全國最早建立農會組織、農民武裝和創建農村革命根據地的地方之一,是海陸豐革命根據地和海、陸、惠、紫革命根據地的重要組成部分,是早期中共紫金縣委、紫金縣蘇維埃政府、海陸紫蘇維埃政府所在地。在這塊紅色的土地上,周恩來、彭湃、徐向前等革命先輩曾親臨指導工作,許許多多革命志士曾在此浴血奮戰,保留下來的革命舊址眾多,愛國主義和革命傳統教育資源極為豐富。紫金縣蘇區革命舊址群主要有紫金縣蘇維埃政府舊址、海陸紫蘇維埃政府舊址、炮子鄉農會(縣總農會)舊址、紅二師師部舊址、紅軍醫院舊址、紅軍兵工廠舊址、紅十一軍四十九團團部舊址、“血田”遺址等20處革命舊址及紀念建筑,承載著歷史的印記,給……[詳細]

95、琶洲塔

從廣州乘新洲線公共汽車過了琶洲國際會展中心不久,一座巍峨聳立于小山坡上的古塔便呈現在跟前。這就是廣州著名的古羊城八景之一——“琶洲砥柱”的所在地了,古塔便是琶洲塔。琶洲原是珠江河中的一個洲渚,四面環水,因形似琵琶而得名。這里是從珠江口進入廣州的孔道,過去曾稱為“會城水口”。洲上有二山連綴,每當海潮漲落的時候,它在珠江的入口處“吞吐潮汐”,確實是山川蔥秀、風景宜人的游樂之所。其中一山,巖石堅硬,石平頂坦,恰好是建塔的天然基礎。1607年(明萬歷三十五年),南海紳士王學增、楊瑞云等人迷信風水,倡議建塔以發科舉人才。就在此山頂建了這座九層的磚木塔,傳說洲上“常有海鰲浮出,光如白日”,故名曰“海鰲塔”。登高遠眺,水天一色,朝暉夕陰,氣象萬千,確使人有奇麗的感覺。塔平面為八角形,青磚樓閣式,外觀9級,……[詳細]

96、陽江學宮

陽江學宮位于今廣東省陽江市江城區南恩路江城一小,始建于北宋慶歷四年(1044年),明成化二十一年(1485年)遷建于今址,清嘉慶五年(1800年)重修為今天規模,現存較好的建筑有大成門、大成殿和東西廡。在《陽江志》(民國14年版)載:宋慶歷四年(1044)始創恩州學于城南二里處(約在荔枝園住宅區),而縣學在城內西隅(即江城漁洲路,今八小一帶),后因兵 及其他緣故,曾幾度遷移。現存的學宮是明成化二十一年(1485)建成。從明正德九年(1514)起至清代,經歷十五次的重建、改建、增建。其中嘉慶五年(1800)知縣李協五倡捐平基重建。重建后的學宮為磚木結構,以中軸線排列各單體建筑物,均衡對稱組成一座宮殿式建筑,共占地面積4700平方米。其中單體建筑依次有欞星門(前門)、泮池、戟門(前殿)、東西兩廡……[詳細]

97、陳可鈺故居

陳可鈺故居位于廣東省清新縣石潭鎮新民街,始建于民國二十一年(1933年),由藏書閣、景瑗圖書館和家屬住所組成。景瑗圖書館占地76.4平方米,單層平房。后來,在景瑗圖書館右側建筑了一座兩層的藏書閣,內設藏書室、辦公室、寢室、警衛室和地下室。在景瑗圖書館后院增建環山亭和家屬住所,共占地500平方米。國民革命時期,陳可鈺將軍曾任孫中山總統大本營警衛團團長、國民革命軍第四軍副軍長、代軍長、廣東省軍事廳廳長等職。“景瑗圖書館”是陳濟棠先生于民國二十二年(1933)年倡議并捐資在陳可鈺將軍故鄉白石潭建立,以旌勛德。館的前院、東西兩邊倚墻各建半園型小亭,西亭鑲嵌著建館石刻序文。1937年,抗日戰爭全面爆發,陳可鈺從廣州二沙頭“三家村”遷回石潭景瑗圖書館居住。1938年,陳可鈺將軍在景瑗圖書館左側建筑了一座……[詳細]

98、潮州鳳凰塔

潮州八景之龍湫寶塔龍湫寶塔是潮州八景之一。原指潮州城北面韓江河面的小洲上,建于宋代的石塔。塔下有蔥郁繁茂的樹林,有雅致幽靜的寺院,與四周的景物相輝映,構成一幅美妙綺麗的風景。初時名為“塔院維舟”,以游艇常喜系纜于此命名。又因塔邊有“龍求湫泉”,因之又名“龍湫寶塔”。可惜寶塔于清代已經倒塌,寺院也荒蕪,殘存的塔基后來也被洪水沖走去。現在,代替此景是韓江東岸邊一座古色古香的“鳳凰塔”的風光。鳳凰塔位于潮州市區東南約2公里的涸溪村,臨韓江東溪、北溪分叉之東南岸上,聳立著一座七層八面磚石結構的古塔,此塔俗稱涸溪塔,正名鳳凰塔。始建于明歷十三年,清康熙三十年重修。鳳凰塔始建于明萬歷十三年(1585),清乾隆三十年(1765)重修。塔高45.8米,基圍46.6米,墻厚2米多,7層八面,石磚結構,工程浩大……[詳細]

南昌起義南下部隊指揮部舊址,位于汕頭市金平區民權路50號,始建于1926年,原為大埔會館。為三層鋼筋混凝土結構樓房,東向,每層面積423.7㎡,總面積1271㎡,各層四面有走廊相通。1927年8月1日南昌起義后,主力部隊在周恩來、朱德、賀龍、葉挺等同志的率領下向廣東進發;9月23日從三河壩進軍潮州城;24日解放汕頭市,在此處設立南昌起義南下部隊總指揮部。南昌起義軍進入潮汕前后共七天,潮汕革命史上稱之為“七日紅”,其影響極為深遠,為中共潮汕黨組織領導武裝斗爭和開辟革命根據地奠下基礎。這是一處與重大歷史事件和重要人物有關的革命舊址。該舊址于1988年11月被汕頭市人民政府公布為市級文物保護單位,1995年被定為汕頭市愛國主義教育基地。2008年5月經市編委批準,成立“汕頭市八一南昌起義紀念館”,……[詳細]

100、黃埔軍校潮州分校舊址

李氏宗祠位于潮州城區中山路中段,原為李姓祠堂,1987年列為市級文物保護單位,是因為它是黃埔軍校潮州分校舊址。早在1925年3月,東征軍占領潮州后,為使隨軍東征的黃埔軍校第二期學生能有機會補習課程,籌設潮州分校。未及一月,軍校學生奉命返回總校。1925年10月,國民革命軍二次東征,11月再次占領潮州,復設黃埔軍校潮州分校于李厝祠(1926年5月1日改稱中央軍事政治學校潮州分校),招生范圍為惠、潮、梅、海陸豐各屬學生。由黃埔軍校校長蔣介石兼任分校校長,何應欽為分校教育長兼代校長,周恩來兼政治部主任,王昆侖為秘書兼政治教官;同時,聘請黃埔總校的熊雄、惲代英、肖楚女等共產黨員為政治教官,陳勉吾、張光、張鏡澄、方萬方、張岳嵩為軍事教官,反映了當年國共合作創辦該校的歷史事實。12月18日舉行開學典禮,……[詳細]