�V�|ʡʡ�����ﱣ�o��λ��B

�V���� ÷���� ��ɽ�� �|ݸ�� ���T�� ��Դ�� ������ ���P(gu��n)�� �ؑc�� ������ ������ ���^�� ���h�� տ���� �麣�� ����� ��β�� ï���� ��ɽ�� ꖽ��� �Ƹ��� �V�|ʡ������E �V�|ʡ�tɫ���� �V�|ʡ���˹ʾ� �V�|ʡ�����^ �V�|ʡʮ������ �V�|ʡʮ��Ŵ� 5A�����^(q��) 4A���^(q��) �V�|ʡʮ���c �V�|ʡʮ�����M���c ȫ�� �V�|ʡ�خa(ch��n) �V�|ʡ��ʳ �V�|ʡ�����W(w��ng) �V�|ʡ���� [�ƄӰ�]

241���ρ��

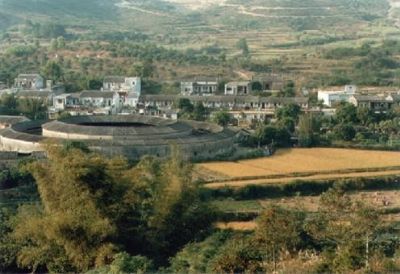

�����ρ��λ����Ϫ�(zh��n)��Ϫ����ʼ������ĩ���U������������ξ����g��������ȏĸ���������w��������(chu��ng)�l(xi��ng)����������ĩ���鱣���˰��Ә��I(y��)�������ܱ��y���I�\֮���������ˡ��ρ�ǡ�������S������IJ����Ѵ�����������U���������Ի�����n�����γɶ����������ρ���Ƕ��h(hu��n)���������Ƕ�������6.8�ף����Ǵ��T��|����e2348ƽ������ֱ��57.4�������з�����ʮ���g����(n��i)��ʮ���g�������ʮ���g���Ӟ���������Ӟ郦��Z��֮�ã������������T���ǃ�(n��i)����̎���ЏV������������һֱ��2�İ��ԈD��ˮ�����ڣ���(n��i)��һ�ڣ�������ڣ����ǃ�(n��i)�������dһ�g�����ڰ���������λ�����Ƿ����Ϸ����_һ���ۣ�����T����(c��)���_һ���ۣ��Ե���������ԓ���≦�Ի���ɰ�����������ɣ���(n��i)���t����������Ĩؐ������ƽ���h(hu��n)������(n��i)��h(hu��n)���ɶ�ǘ�(g��u)�ɈA�����҃�(n��i)����ͣ��ӴΡ���[Ԕ��]

242�����Ӣָ�]���fַ

�������Ӣ�fַλ���P���(zh��n)������������������úͿ�Ӣ���_�fַ������������������Ǭ¡���g�������������o�����λʹ��w�϶�����ԓ���������������g���M��Ӳɽ���̧���c�������ʽ�Y(ji��)��(g��u)���挒15�����M��34�������M�����g�����Ʒ�����Ӣ���_�fַ��λ���������߅���֎X�����������_�����_�͑�(zh��n)���h(hu��n)�@�������֎X픡�1899�꣬�������������Mʿ���o�������I(l��ng)�£��Ԗ|�_�d�鿹Ӣָ�]�����M���x܊��ُ����������������߅���֎X�������������_����ֹӢ܊���֡��F(xi��n)���_���������_�z�E�͑�(zh��n)���д�����̎�|ݸ�|�ϲ��P���(zh��n)���Ͼ������}�ﺣ������ʮ�����������Ҫ�������ɽ�����_�e���������̎���Ꭷ�ϲ����ٺ����Լ��L(f��ng)�������������������h(hu��n)ɽ���в�ƽ̹�����g���������ˮؐ������(j��ng)ɳ�X�R������ȱ������m�˷Nֲˮ�����_�l(f��)�~����ɽ����Сɽ���¡���[Ԕ��]

243���u������

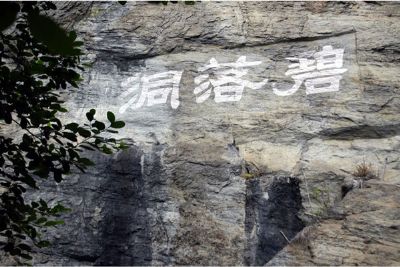

�����u���������Q�˽�ͤ��������ƽ�h�h �ʾ��(zh��n) �u������������(j��)��Αc��ʮ����֪�h�R��������֮��ƽ�h�h־��ӛ�d��ԓ������Ǭ¡��ʮ���꣨��Ԫ1794�꣩�����˄����t�ȳ��������r���������䣬����O(sh��)˽��������ɼ��t�ڴ˼������������̫ƽ���L(f��ng)�{(di��o)���������̎�ںӿڳ���̎�����С��(zh��n)ˮ��֮�f��������g�ڴ��k�^С�W(xu��)���O(sh��)�^�u�S�l(xi��ng)�������u���l(xi��ng)��������ź������u�S���硢�u���������Zʳ�}�����u��������u������^(q��)���u����ί�T��ַ�������������w��ľ�|(zh��)��ܽY(ji��)��(g��u)�����ČӶ��dʮ���g��ƽ���������������ėl��������ʯ�|(zh��)�������������ܣ���피�������ʽ����(g��u)�ܣ�픳ʌ����J��ǏV�|�^�麱Ҋ���ČӴuľ���wʽ���ý���������(j��)��Αc��ʮ����֪�h�R��������֮��ƽ�h�h־��ӛ�d��ԓ������Ǭ¡��ʮ���꣨��Ԫ1794�꣩�����˄����t�ȳ��� �����r����������[Ԕ��]

244�����䶴Ħ��ʯ��

�����ơ����Ӣ�±��䶴Ħ��ʯ��λ��Ӣ�¿hӢ���(zh��n)���¹���^(q��)���ӎrɽ�����䶴��һ����Ȼ��ʯ��?gu��)r�ܶ���ɽˮ���������ƴ�����������[���p���xԊ����ʯ�����������Ϸ��ͱ��ϣ��քe�ԙM�м��Q��睿̡����䶴���������֡��ƴ��ԷQ��ĩ�ȳ���������ؑꖿh��Ӣ�¿hǰ�Q��������δ˶��������С����yƪ���������ڶ��������ɞ�������}Ԋ�����ʮ���r���ϝh�����ɳ�ѲӢ�ݕr���δ˶��������̳�������¡��P������ӛ��������ʯ�ϡ�����2�}Ħ�������������E�y�档���������ČW(xu��)���K�|����Ԫ�����꣨1100�꣩�������w����������·�^Ӣ���α��䶴���}�С����䶴��Ԋ����������һ���ڶ���ʯ����������q�档���䶴Ħ��ʯ��ԭ��102�}���F(xi��n)��99�}�������ƴ����}���δ�57�}������4�}�����8�}�����2�}��������������E�����20�}�����䶴ʯ�����ƴ�����[Ԕ��]

245��ꖴ��Ƕ��r�U��

����ꖴ��Ƕ��r�U�� λ��ꖴ��г���4����̎���Ƕ��r������ʼ�������f�v���꣨1577�꣩��ԭ���T����������������IJ����^�����f�W���w����Ǭ¡��ʮһ�꣨1756�꣩��ꖴ��h֪�h��ɽ���U���������T��|������ɽ�T���U������������������������Ƚ�������ཛ(j��ng)������ò�q���� �U��(n��i)���������ڎr�������Ӷ�����(n��i)���M��ɽ�T���һ���������������������������ی�����ʰ���������^���w���f�W�w�������w������ڶ���������ʌ���IJ��w���������������������������ͤ�������T������c�� ���ی������������������uľ�Y(ji��)��(g��u)�����_�g�����6�ס��M��5.4����̧��ʽ�ݼ�����4�l���⻨���rʯ��֧����ľ�|(zh��)������̾��Ƽy�����(c��)�ЙM�T�����(n��i)������3��ͨ�w�̽��� ��ʌ������IJ��������������Ъɽ������҉��Ծ��u�B�����Ƕ���մ����Ř���š���[Ԕ��]

246�����^�ų�ԫ

�������^�ų�λ����������ɽ�^(q��)��ɽ���3109̖������������ϵij������Q�顰�°��ųǡ����Q���Ž֡�����v���X���غ��^(q��)��������������������Ҫ�������Ͻ�ͨ�͌����Q(m��o)�ļ�ɢ����������۰ĵ^(q��)�ĚvʷԴ�^����(j��)���°��h־��ӛ�d�����C���F(xi��n)������^�ų�ʼ�����������ʮ���꣨1394�꣩��ԭ��|ݸ����ǧ�������ǣ���vʷ׃�w��Ҋ������ӛ���������^�ųdzʲ�Ҏ(gu��)�t���L��������ɽ�溣������ԭ��婜χ��@����ԫ�����|�����L��680�����ϱ����500�ס��F(xi��n)���lj��д�һ�θߵͲ����������m(x��)�m(x��)���zַ�����������T�������T�������|���T�m�浫�ѸĞ�ʯ�K��(g��u)����Ψ�ϳ��T������������^�ųǃ�(n��i)���vһ�M�ĵ�·�W(w��ng)�c��Ȼ�������Y(ji��)�������пhǰ�����@���֡���ӯ�������������ꖽ���ӭ��������ͨ�֡��Ƙǽ֡��½ֵ�9�l�ֵ������l(xi��ng)���Q���^�ųǞ顰�Ž֡���2����[Ԕ��]

247��������ų�

�����������һ�������������g�������ڵ������ܵĹų�������607��vʷ������|���ϱ��Ă����T����������ǃ�(n��i)�F(xi��n)�о���7000���ˣ��Ա�������������L(f��ng)������̖�Q���|��һ�����ǏV�|����(n��i)�Ă��������ɵĹų�֮�б����^�������Ĺų������ڴ����ǹŷQ�������������������ƽ�h�����(zh��n)С��ɽ�ς�(c��)���������������͢��ȫ���غ��O(sh��)�l(w��i)���������������l(w��i)���O(sh��)�ڴ������Q���ǡ��������ʮ���꣨1394�꣩�ɰّ������(chu��ng)�����ʷ������lʯ��������ԫ�߶����߳ߣ��܇�������ʮ�������������o�dzأ��ؼӳ�֮��(sh��)��ʮ���ɡ��֖|���ϱ��ij��T�����T�����ؘǣ���ԫ�ĽǸ��O(sh��)���_��ȫ����e2600�������r�ǃ�(n��i)����������ֵ����ǵ�ʯ����һ����ߣ���ʯ��������念�����꣨1644�꣩�w��������չ��(f��)�����������ؽ�����(j��)�����ݸ�־���d�������ǷQ��������O(sh��)��ǧ�����T����[Ԕ��]

248���D�������ï��

�����D�������ï��λ���D���(zh��n)�����塣����������u���ߺ�ľ��(g��u)����ԓ�������|�������ϣ����25.8�ף��M��17�ף��Čӣ��Ľ���ӣ��s13���������������o��������3.5��������플��Ľ��Ը����ڽ��������ι̽Y(ji��)������Ӊ���1�����������χ����≦��һ�����ʡ��ء�������������(n��i)��ľ�ݿɵǘǣ�����(n��i)�쾮ֻ�ж����Čӳ����ڣ����ȣ����ǰ���䁱���u���T鹡������ï����ꎿ����S���꣨1853�꣩�϶������ԓ����Ұ�L(f��ng)���������������B������2010��11�¹�����h�����ﱣ�o��λ�������ï���ǵ�̎ ��X����(c��)��Ұ�g����ƽ̹�����ط��֡��ف��Ꭷ���L(f��ng)�Ԛ������ů����ꖹ���㡢�����������꽵ˮ��1600���ס��廯������(j��ng)���������_�κ�����(j��ng)�|�������V�a(ch��n)�YԴ��ú����ֲ���YԴ������ɼ����ľ���|�RS244��������1.5�����������������桭��[Ԕ��]

249����β�ޟ���

������β�ޟ���λ�ڼ����Ѝu��һ��С�u�Z�ϣ�ʼ����1890�꣬����18��������43�������15��������ɫ������������픣��Y(ji��)��(g��u)�e�����£����ͪ���������һ�����صĹųDZ����DZ����^�������İ����ϟ�������β�ލu���齭����ͻ���Ϻ�ǰ�ص�һ������С�u�������ɖ|�ρ�һ������ۡ����T���S�Ҹ۵ȵصĺ���������λ��ʮ���UҪ��Ӣ���˽���β�ޟ��������dz������������Ǿ����ӊZ�Ї��YԴ�Ŀ��]����(j��)�O��£�68�q���v�������fƬ��(zh��n)��֮����Ӣ���˾Ͱl(f��)�F(xi��n)���x��β��5�������ҵı���u�������S������ĸ�V��Ӣ�������ˎ�ʮ�ꡣ�������ɺ����\�V݆�����ܶ�����3�����ϡ�1937�꣬�ձ����A��(zh��n)����푣�Ӣ���˳��x�V�����ձ������ڱ���u�����������������]�a�o��ԭ���ձ��˛]��ռ��(j��)���������������䏊��ĺ�܊��(y��u)�ݣ�����β������܊Ş�o�\�Vʯ���c����������[Ԕ��]

250�����ϐ�����

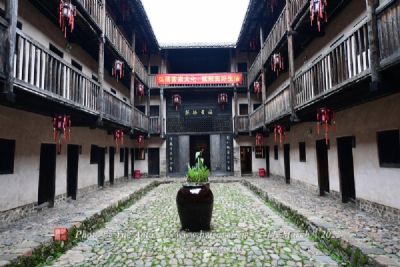

�������ϐ�����λ�ڽ����h���(zh��n)������ί��������ʼ����1922�꣬�����(zh��n)���_�S�R���ַQ���ĺ��f�dֱ̖ϵ��݅���������Q���f�d����2022��7�±��О��ʮ���V�|ʡ���ﱣ�o��λ�����ϐ�����������|�����5�g28.599�������M�������30.211�ף�������e879.77ƽ������Ӳɽ���ľ�Y(ji��)��(g��u)���T�ǰ��αڿ�����(x��)��(j��ng)����Ԋ���ף��ɂ�(c��)��������ʽ�ɴu��С�D�����Q�b���ԓ��Ҏ(gu��)ģ���������M����Ʒ���լ��MĿ����������ʯ����ľ�������߀���ᮋ���ڮ��ȡ�ԓ����һ��������ˇ���g(sh��)�Č�����Ҳ��һ�������O(sh��)Ӌ���ɪ��ص����������ϐ������e�Խ���ľ��������������Ҫ��ɫ�����Q������ó���ľ��Ĵ������������ľ��������ͨ������ˇ�O����߀��ľ�������ȫ�����N�����������^ȥ����Ȼ����W�W��ʹ��������ǰ��֮һ���������ľ���֡���[Ԕ��]

�������٘�λ�����L�ֵ������������������A�S�I(l��ng)�䡰��¡��֮�����~�����Ĺʾӣ��c�~����������s1����������1889�������~�����l(f��)�_����l(xi��ng)�轨��Ҳ�����ɹ��Ę�־�����٘��Ǽ����y(t��ng)�ͼҽ�����ˇ��������(n��i)�����Π������Ժ�䣬�Y(ji��)��(g��u)���ֵ��w���ã���һ�����ݵ^(q��)���͵Ŀͼ҂��y(t��ng)��0���ݣ����T���_韵ĺ�ƺ��ǰ���_һ������ˮ����ˮ���ɶˌ��Q����������U�A(������)��ƽ����L�������L60����������37����������e��2000ƽ���������h̎����ɽ�������dz����^�����յĺ��A��߀�܉�ĸߴ���ɵ�0�����Ͽ��ó������c��������������������٘ǚ�ݻֺ�����플ӌӯB�B�������b��A�����������ߴ������嶼��Ծ����ĵ�̣��݃�(n��i)�ĉ����϶��b��о����ıڮ����ʾ����T�Ϸ��Ƕ�����٘ǡ�����ʯ���T�~������������ӽ��곽������������һ�Ƙ������w�϶ˡ���[Ԕ��]

252�����_����ָ�]���fַ

�������_����ָ�]���fַλ�ڏV�|ʡ�Ƹ����_�����_�ǽֵ��k��̎���^(q��)��^(q��)��ί����ǰ�֡�ԭ������������ĩ�����������������|�������32.3�ף��M��33.7������e1088ƽ���ף��V��·���v���M��Ӳɽ������ܲ��ż���ƽ�����ɵǎ�����߅·�������Ѓɂ��ߴ��Z��ɽ������·ǰ���M���Ă��Z�����ɽ���������M���Ɍ����ɂ�(c��)���Z�����ɽ����ǰ�T�����_�A����ʯ������ƽ��4���������ⰼ���T���ǎ�������������T�d���_�g���M������ʯ����11�������Џd���_�g���M�������ܱ��컨��������ǰ��6�_������������|�����h�d�����_�g���M����ǰ�������������������ƽ��7�����ӽӺ�������������ǎ����������L�쾮�������M�_�M�T��ǰ���쾮�L������ǹ���7���T��ȯ��ʽ���������o�����|��������ݷ���ԓ�����Ժ�������ɫ������ĩ������Ҏ(gu��)ģ�ġ���[Ԕ��]

253��ţ���Һ��ʫ\���y�z�E

����ţ���Һ��ʫ\���y�z�Eλ�ږ|ݸ���B�(zh��n)ţ������ţ���Һ��ʫ\���y�z�E�����������zַ����������������������͢�o������ͷ�DĹ�����S����(1852��4��),���ʏ���ۆ��b�ɡ���������������(n��i)��,���?x��n)|ݸţ���Ҵ����ˏ���ͥ��,�������ݓ�(d��n)���ӎ��_һ��֮��.���(f��)���b�x��,�ٶȸ���.(�º�,����͢Ҳ�����o����Ó�U�й�,�Α����Е�,�Q��ǧ�q,�����S��һ��.)������,����1919��,�Čٺ��ʱ��y�z�E.���ǰ��Ҫ���ڻ������ڽ̻��.1953�����Ğ����С�W(xu��).�����_,�Ǹ����õĸ��ٵ��.���挑�������_��������.������,����1912�����Čٺ��ʱ��y�z�E.�鏈�����������B���̕r�ľ���.(���͞鏈��֮͢��.)̫ƽ����\�����Ї�������Z�Z���ҵر���_��.�ڏV�|�ܶ�ط������¸����Ěvʷ�z�E.�|ݸ�@һ̎���ʱ��y�z�E,�Ž�����[Ԕ��]

254����Ԫ�ʾ�

������Ԫ�ʾ�λ���麣�ƼҞ��(zh��n)����Ĵ������(j��)ӛ�d���������ʼ����������̩���g�Ĺ�褱����Ǐ����h�ń��l(xi��ng)�w���@���_�嶨�ӵġ��F(xi��n)�����M�����_������Ԫ�ĸ��H���f�����p�r����һŮ�őc����һ�ӹſ��������ź��������������R�_��\�ӵĹ��������f������Sͬ�l(xi��ng)Ư���^���������R�\������һ�g�A�S��(j��ng)�I���̵����s��������������Լ��e�����Ĺ��X�ڮ�?sh��)��_��һ�gС�s؛������Ȣ��һλ�S���Ů�m(x��)�ҡ�1912�������f����˼�l(xi��ng)���У����̵����o�ɂ���Ů��(j��ng)�I���Լ����S�Ϸ����l(xi��ng)��������������w���˃��g�߷���ُ�I�ˎ���أ����^����N���������������Ԫ�ڃ�(n��i)����λ�ֵܽ��������Q�����@�ӵĭh(hu��n)���������f����ͨ�r(n��ng)ˇ���ǂ��N�����������N�����Ϲ������Ў�ʮ���أ����l(xi��ng)�˷Q�顰�������������ի@���ϹϷ����ڷ��g�ăɎ����ѵÝM�M�������f�����ºܼ��ġ���[Ԕ��]

�����Ռ� ����һ���ϲ����x���²��ָ�]��܊�Q�ߕ��h�fַλ���Ռ�����ɳ�º�?x��n)|·1̖��ɳ���á� 1927�꣹��30�����ϲ����x��꠳��x���ǣ������Ռ���ɳ�(zh��n)��ָ�]���O(sh��)����ɳ���á�10�£��գ�����ί�T���Լ�ָ�]���ɆT��(li��n)���e�оo�����h�����h���ܶ������������ӕ��h���Џ�?zh��)��ס������������С�����Ӣ���ֲ������Tƽɽ����������������������Ⱥ����ĭ������Ǭ���������c�����������������R�������^��ί��ӛ��ʯ��������h��Ҫ���R�r���ξֺ��aί�T���й��V�|ʡί��ӛ��?zh��)��ׂ��_�й����롰���ߡ��o�����h�����Լ��о����x��꠵����Q���� 10�£��գ��R�����~ͦ�Լ��s��Ҳ�Ĝ��Ӂ�����ɳ���������磬�ܶ����ٴ����_���h�����Y(ji��)���x����M܊�V�|��Ľ�(j��ng)��Ӗ(x��n)���������������R�r���ξ֛Q�������ϲ����x�������Ї������h����ί�T���Ğ��K�S�����ٗ�����[Ԕ��]

�����Ї�������܊������߅�v�˾��fַ�ڳ���(zh��n)��ٝ����ԭ�Ǯ�?sh��)��x�վ���������Ф÷�x�����������M���_�g����29.67��,��11.36��,��e37ƽ����,�uľ�Y(ji��)��(g��u),�������,���ϲ����b���D�������҃ɂ�(c��)��������c���ق�(c��)�����T�ڞ�V�������35�꣨1946���������������x����M�v��ٝ�壬��ԓ���O(sh��)��˾�����Ҫ�I(l��ng)��(d��o)���������X�d�����������ԣ����Tʯ�����ڴ��k�������߀�ڴ��e�k�ɲ���Ӗ(x��n)�������36��7�������m��(y��ng)ȫ�����΄ݵ���Ҫ���y(t��ng)һ���������^(q��)�h���I(l��ng)��(d��o)�������Ͱl(f��)չ������߅�^(q��)��������(j��)�����й��Ϸ��R��ί�Q�������й�����߅�^(q��)����ί�T������(x��)�T�Q�����^(q��)��ί�������Ξ��ӛ,�X�d�鸱��ӛ���^(q��)��ί�������ڽ�ٝ�����_�˹�ί��һ�ΔU����h�����h���_��ӑՓ�˷־ֵ�ָʾ�͛Q�������������Ї�������܊������߅�v������Ξ顭��[Ԕ��]

257��˾�G�Mʿ��

����˾�G�Mʿ�����ַQ�Mʿʯ�Ʒ���λ�ڽ��T�н����^(q��)�����(zh��n)�ϴ����������ξ�����(1527��)�������ڞ�����������ȿ��Mʿ�ཛ(j��ng)��������(j��)���V�|ͨ־��ӛ�d���ཛ(j��ng)�鮔?sh��)��ϴ������ֳ��V��̖ʯ���������������g��ȡ�Mʿ�������̲��o�������������ֿhة���T���h��ȹ��������������ֱ�o˽�������鳼���������˷Q����Ʒ����������g���ǵĿƵڷ�����ľ�Y(ji��)��(g��u)��ȫʯ��������ɽ����ܘ��g���6ٝ������ͨ��8�����挒10���������Q����睿̡����s���������~��睿��� ��˾�G���������С��ȿ������ּ������������ȿ��Mʿ�ཛ(j��ng)�ڡ������ξ����궡���q�ٴ����������ȿ���С�����������D�����Ʒ��ȼ���Ҏ(gu��)���^����Ŀǰ������Ψһ����ʯ�����������^�ߵ�����vʷ�rֵ��1995�����Mʿ˾�G�����������������˶���������������У��h�������ﱣ�o��λ֮һ��1����[Ԕ��]

258���������t��Ĺ

�����������t��Ĺλ�ڽ�ű�·�m������(c��)��Ԫ���ԁ����Ї�����(n��i)����˹�ֱ��Q�顰�ػء�������@����лػ؉��������Ї��W(xu��)�߷Q��˹�m���x�顰�������桱�������˹�m���ֱ��Q�顰����̡�����Ĺ��������Ȼ�طQ֮���������t��Ĺ�����������t��Ĺ����ِ�x�¡����ȡ�����؞���40��λ������������˹�m�̂���ʿ��Ĺ�����������������ؑ�^���굽�V�݂��̲��������¹��S��Y�ݡ����w���ͽ����I���ڴ���Ĺ����ؑ�^����(629��)����������1300��������һ��������혵Ĺ�Ĺ������������˹�m����������ʿ������������ڏV�������������ͽ�I���ڴˣ��ǏV��������һ����˹�m�̹��E��Ľ�@�T�~-���������t��Ĺ�����@��(n��i)��ͥԺʽ�������Vֲ��ľ����������3�g��ǰ��鳨�ڏd�������Y�ݵ���Ĺ�����ɹ���������犣���(n��i)�ɶ��Σ��������(n��i)�b��(j��ng)���vԒ���л����[Ԕ��]

259����������

������������λ�����P(gu��n)�������к����(zh��n)�_���ί�����_���������������зQ���_����������λ�����P(gu��n)�������к����(zh��n)�º����_��F(xi��n)�ٿh�����ﱣ�o��λ���������δ��У�һ�f���������������`�У���������ԭ�л�����һ�����皧���������ߌ����F(xi��n)�Hʣ�Č�������ʮһ�c������һ�f����ʮ���������������������ں����(zh��n)���_���������ԣ����皧�����������δ�������ƽ�������Σ����wʽ���Ĵu������ԭ�ߌ���1958�걻���ϲ��������F(xi��n)�H���Č���������16������������λ����^�(zh��n)���_����������δ���������ԭ�л�����һ�����皧����������ƽ�������Σ����wʽ���Ĵu������ԭ7���������������ߌ��њ����F(xi��n)�H���Č�������11.8����������19.5�ף�ֱ��5.64�����������ôu�������������@�~���հ��������c���Č��ϱ����_���T�����������T��������ͬһֱ������[Ԕ��]

260�����������T

�������������Tλ��ï�����������(zh��n)¡�(zh��n)�˷��塣�����T�ַQ��t����ԭ�ǹų����T�������ʮ���꣨1656�꣩����ԫ�����ɖ|�������������ǘ����������Αcʮ���꣨1813�꣩����ʿ���O�εȳ�Ո�����T�ڌW(xu��)�m���T��ȡ������·�Ϙ�(g��u)���w���I��{���_������֮�������������T�����γ���(x��)�������ٻ����{(di��o)�������g���ϲ�c����(j��ng)���T���롣�����T�����R��ʽ���������36�꣨1947�꣩�Ľ��������m����_ʽ���փɌ����Ӟ�Y�ǣ����_���T���T��4.73������4.4������10.55�������T��߀���O(sh��)�����ڣ���ÿ�������Q푈�r���F(xi��n)����Ҋ�������T�������w��24������14������30�������b��ʽ�ӌ١��ڵ�픡��Ę��_�Y(ji��)��(g��u)������������_��������ʽ�����A(ch��)��̧��ʽ���ݼ�����������ɏ���й��^���w���N���r�Լt���G�����ۂ����^���F(xi��n)�棬�����T�����˹ų�Ω����[Ԕ��]

![���Ӣָ�]���fַ](http://h.usatour.com.cn/tour/105/head/104722.gif)

![���_����ָ�]���fַ](http://h.usatour.com.cn/tour/88/head/88036.gif)

![�ϲ����x���²��ָ�]��܊�Q�ߕ��h�fַ](http://h.usatour.com.cn/tour/87/head/86657.gif)