廣東省省級文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

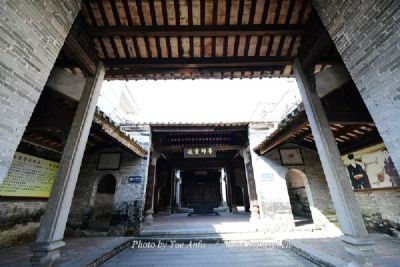

201、蓬沙書院

蓬沙書院位于廣東省汕頭市龍湖區外砂鎮林厝村文祠路,稱文祠,始建于清同治九年(公元1869年),是當時興學育民和教化養民的場所,該書院是汕頭地區目前保存最完整、面積最大的書院。文祠始建于清同治九年(公元1869年),是在清廷平定外砂王興順民變后,潮州總兵方曜到外砂“辦清鄉”時,倡導并委托外砂秀才陳大義任籌建董事長,歷經18年才建成的,是當時興學育民和教化養民的場所。蓬沙書院與方公講院相連,構成潮汕傳統民居的“雙佩劍”格局。前三進即前廳、中廳、上廳,連同兩側從屋即花巷排屋,為蓬沙書院。后包為二房夾一廳格局,為方公講院。兩院占地8000平方米,深82米,寬33米,建積2706平方米,建設規模為澄海明清七書院(即冠山、景韓、尊育、敦化、鳳山、綠波、蓬沙)之最。蓬沙書院坐東向西,石門樓為三山門,寬達建……[詳細]

202、茂山書院

茂山書院位于吳川市博鋪街道東江管區。晉代樓船將軍王睿于晉武帝太康初年創建,后為晉代高梁太守楊芳、宋代觀察使耿著修葺完善,元明清歷代多次重修。清同治年間,中國首任駐美公使、外交家陳蘭彬為書院題寫“茂山書院”懸于門額。《茂山書院地址建置錄》載:“王睿,字士治,農湖人,家世二千石,博涉群書,素有大志。晉武帝時高方略以來益州賊,造樓船以隆吳子皓,以勛封襄候。后因被讒流寓茲士,欲鄉人嗜學乃建茂山書院為著書所,并率鄉先達,講習其間,而鄉人咸知讀書。”至明朝時,舉人歐國翰等多次昌議修善書院,并捐款設立賓興銀(獎學金),給本鄉童生入學會試,做官赴任發放賓興銀,使當地文風大振,求學者眾。據《茂山志》記載,明清兩朝出自茂山的秀才廩貢、舉人、進士達230人。解放后,茂山書院一直作學校使用。茂山書院為土木紅磚建筑,……[詳細]

203、田坑村古建筑群

田坑村古建筑群 (俗稱“田坑古城”)位于廣東省惠東縣多祝鎮,始建于明末,建成于清乾隆年間,距今已有300多年歷史,是惠東境內一座比較大型且保存比較完好的客家古村寨,為四合院式民宅。 2008年,田坑村古建筑群被列入廣東省文物保護單位。田坑古城包括20多座建筑及眾多房屋,建筑布局對稱有序、構思精巧、風格獨特,美觀莊重,具有濃郁的地方民俗文化意味。村內有18條古樸的巷道、圍龍屋、碉樓、高聳的城墻以及近400間房廳,都有很高的文化保護價值。 據介紹,田坑古城始建于明末,建成于清乾隆年間,距今已有300多年歷史。1686年(康熙二十五年),陳氏入惠始祖第八世西峰公首次購入部分土地,開始建造房屋。1736年(乾隆初年),陳氏第八代裔孫齋公在“富奏百萬,修治黃河”的同時,第二次購入田坑大部分土地,并……[詳細]

204、黃埔軍校燕塘分校舊址

黃埔軍校燕塘分校舊址位于沙河燕塘,今沙河禺東西路解放軍體育學院內。民國13年(1924年),黃埔軍校成立,利用原清軍新軍燕塘營地設分校,稱黃埔軍校燕塘分校。1926年9月3日,毛澤東在這里為軍校師生作報告。清宣統三年(1911年),廣東新軍協成立,轄3標11營。其中,協司令部、步兵第一標、炮標第一和第二營、工程兵營、輜重兵營等部駐守此處。是年,廣東飛行器公司在此修建機場。次年8月25日,馮如在此表演飛行,不幸墜機殞命。1931年,陳濟棠在此建立廣東軍事政治學校,自任校長。1936年,陳濟棠下臺后,改為中央陸軍軍官學校廣州分校。1937年,改為中央陸軍軍官學校第四分校。1946年改為中央警官學校第二分校。民國期間,該處還曾駐守過粵軍第一師、國民軍革命第四軍炮兵團、高射炮大隊、廣東戰車大隊、新編……[詳細]

205、三饒城隍廟

三饒城隍廟位于三饒鎮中華路,是饒平最大的城隍廟。城隍作為中國民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,大多由有功于地方民眾的名臣英雄充當,是中國民間和道教信奉守護城池之神。三饒城隍廟規模之大,可以用俗語“饒平城隍大過府”來形容。朱元璋為了加強神權的統治,各級官員赴任時都要向城隍宣誓就職。城隍廟規模不小于府縣衙門。城隍廟宇之大、品級和某些建筑規格之高,都為潮汕地區古建筑所罕見的。反映了中國古代勞動人民的聰明智慧和高超的建筑技藝。饒平縣城明成化十三年(1477),兩廣都御史朱英奉朝廷之命,析海陽縣之元歌、信寧等八都建置饒平縣。朱英觀察后定下饒堡(今三饒鎮)為縣治。著手建筑衙署及各有關辦公場所。在筑防護城墻時,初時議定為取土為料。朱英考慮到土城不夠堅實耐用,便令內務部燒制條磚砌,使城既牢固又壯觀。因此……[詳細]

206、瑚琳楊氏宗祠群

瑚琳楊氏宗祠群(含楊氏大宗、遯齋公祠、退齋公祠、立齋公祠、益齋公祠、)位于茂名市化州市楊梅鎮那新村委會瑚琳新村。這個宗祠群最早最高的是楊氏大宗,另外幾個是楊氏的幾個分支各自的祠堂。其中保存最好的是楊氏大宗和立齋公祠。但是,都在頭門遭到貼磁磚破壞原有立面和毀滅原有彩畫。雖然頭門遭到破壞,可是內部還是保留了不少原有的雕繪的,特別是木雕,這些精美程度在窮困的茂名地區是很少有的了,說明當時楊氏十分富有。關于此地楊氏,有資料稱:本系宋龍圖閣直學士楊時(龜山公)五子造公房直裔,造公五世孫大經、大綸裔散居于廣東電白、吳川、茂名、高州、廉江、遂溪、雷州等地。又五世孫弼養,號松庵,于元末明初由南雄(珠璣巷)遷東莞太塘里(大塘里),遂為東莞一世祖,衍四代其玄孫體震,字復中,號云水與弟體乾,字美中,號霞侶,于明嘉……[詳細]

207、浰東小筑(徐傅霖故居)

浰東小筑(徐傅霖故居)位于河源市和平縣下車鎮石含村蟬溪村。始建于民國元年(1912年),建成于民國十年(1921年),大大小小的房子共有48間。浰東小筑坐東向西,依山傍水,通面寬三門五間42米,每進與進之間都有天井用于采光、通風和排水,四角建有雕樓,俗稱“四角樓”。青磚砌墻,木架梁,硬山頂。斗門和大門均用青石砌成門框,上面嵌有青石匾。方形削角石柱承檁,三架式斗拱抬梁,斗拱和梁架上浮雕浮龍花卉圖案,鍍金漆。斗門上是時任“國民政府農林總長”的鐘秀親筆所題匾額“浰東小筑”,兩側的對聯是“世承高士芳微衍文明種族翕順家庭永懷舊德;門挹遙天佳氣對輝爛星云光華日月丕煥新猷”。正門是“國民政府行政院長”譚延闿所題“高士舊家”,與對聯“擴鴻圖以迪前光務遵祖敬宗一派淵源溯東海;謀燕羽而治后裔勉積功累千秋世澤衍南……[詳細]

208、大南山紅宮紅場舊址

大南山紅宮紅場舊址 紅宮在潮陽紅場鎮林招村三房祠。該祠外墻油刷紅色,屋頂飄揚著革命紅旗,群眾稱之紅宮。 1929年7月中旬,紅軍第四十七團在此成立;1929年冬,潮陽縣革命委員會也在此成立;1930年初,紅軍第十六師軍事政治學校第四分校也設于這里。1929年冬至1932年初,許多重要會議在此召開,紅宮名揚大南山蘇區。 紅場在潮陽紅場鎮大陂村前的飛鵝山下。1931年春,中共東江特別委員會和潮(陽)普(寧)惠(來)縣蘇維埃政府帶領群眾在這開辟了一個廣場,面積1400平方米。廣場東南側有一塊圓臺形巨石作為紅軍閱兵臺,面向廣場的石壁上刻書“鞏固蘇維埃政權”。5月17日至23日,東江第二次工農兵代表大會在此召開,特委書記徐國聲在會上將廣場命名為紅場。后來,場內建起戲臺、球場、秋千場,紅場便成為大南山蘇……[詳細]

209、容庚故居

莞城旨亭街8巷2、4、6號,是連在一起的三進“三間兩廊”清代民居,看似普通,里面卻走出了一-古和古文大師——容庚。本月20日,這三間小屋將熱鬧非凡。經過對其原貌復原,這里將作為容庚故居紀念館重新開門迎客,成為反映東莞歷史的標志性建筑。紀念館里將展出49件容庚的書畫及-用品,全部展品都是容庚子女的私人收藏,十分珍貴。不過由于故居比較潮濕,出于對文物保護的考慮,在此展出的都是復制品,容庚書畫及-用具真品將同步在莞城美術館展出。旨亭街8巷是容庚出生之處這一座嶺南風格傳統式樣普通民居建筑占地面積達200余平方米,分前、中、后三進布置,每進都是一個獨立的三間兩廊式單元,兩廊之間是一個小天井,天井后面正廳居中,兩房居側,由于天井稍低,廳和房間不至于太潮濕。“四水歸堂”正是清末東莞民居的典型特征。據介紹,……[詳細]

210、澄海西塘

澄海名園“西塘”,始建于清嘉慶四年(1799年),光緒年間再延師按蘇州園林式樣擴建。西塘雖畝余,亭榭樓閣,假山蓮池,客廳書房,以及園林花木莫不具備。門廳之后,有一月洞圓門,過門可見用紅黑小石鋪成雙鳳朝牡丹的地氈式庭院地面,文雅清靜,一彎水渠,雕欄圍繞。迎面是巨大的假山。山下巖洞,稱為“鶴巢”,原養白鸚鵡。巖洞之上,奇石崢嶸,石壁上刻“秋水長天”四字,蒼勁俊秀。山下石路,迂回曲折。小橋旁邊,數竿金絲竹,低拂著一片山石,上刻“挹爽”二字。沿小石徑,可登假山。山上有亭,亭邊石山聳立如獅,旁配猴、狗、鹿、馬諸形態山石及琴臺層塔。假山北面,樓閣臨池,飛檐映水,恬靜清幽。在六邊形的水閣后面正中,一石壁立,高約人余,西南是廳堂,陳設清雅,可聞鳥語花香。前曾掛名士書畫,有唐寅、陸潤庠、何紹基等人真跡,并珍藏……[詳細]

211、河宕遺址

河宕遺址位于佛山市瀾石鎮河宕舊圩。年代為新石器時代晚期至青銅時代早期。遺址面積1萬平方米。1977~1978年發掘750平方米。第二、三層為文化層。堆積中含大量貝殼。遺跡有紅燒土硬面、灶坑、灰坑、柱子洞、墓葬等,清理墓葬77座。墓葬為東西向豎穴土坑,大部分無明顯坑壁,人骨架作仰身直肢,生前有人工拔牙習俗,成年男性頭向西,成年女性頭向東,多數墓沒有隨葬品。出土陶器有釜、罐、壺、豆、盤、盂、紡輪,器形多見圈足器、圜底器,晚段出現圜凹底器。紋樣以幾何印紋陶為多,其中以曲折紋為主,其它有方格紋、葉脈紋、云雷紋、S形紋、凸點或凸格紋,已出現云雷與曲折或方格組合紋樣,部分紋飾顯然仿自青銅器。也有少量赭紅色彩繪的條形或帶狀彩。陶器上還見一批刻劃符號。石器以有肩錛、有肩有段錛為多,其它有鏃、鑿、矛、礪石等,……[詳細]

212、張將軍家廟

張將軍家廟,位于廣東省江門市新會區雙水鎮豪山村。建于清光緒十年(1884),光緒帝表彰張其光立軍功賞銀而建。抗日戰爭時期縣政府曾搬此辦公,后用作校舍,現已空置。坐西南向東北,三路三進,由中路建筑及東西兩路建筑組成,通面闊25米,通進深58.6米,占地面積1465平方米,后堂高7.96米。硬山頂,筒板瓦屋面,灰塑龍船脊,人字封火山墻,青磚墻身。頭門前有前院,地面鋪石板,曾設有一對石獅(現在會城人民會堂),立有石欄圍墻。頭門石匾陰刻鐘德祥書寫的“張將軍家廟”等紅色楷字,前立面麻石勒腳,兩側有石包臺。前天井中間為甬道,地面鋪石板。兩廡卷棚頂,承6檁。中堂前部有月臺,三面踏跺上落,石欄桿。中堂三間三進,為十五步架,前廊卷棚頂,后部設高屏風。中堂兩側有二層角樓,歇山頂。后天井兩側為兩廊,卷棚頂,承6檁……[詳細]

213、龜山建筑遺址

龜山建筑遺址位于澄海市上華鎮北隴村東面之龜山南坡。年代為漢。20世紀40年代意大利學者麥兆良發現,1983年澄海博物館進行調查,1988~1993年四次發掘共500多平方米。清理房址4座。一號房址位于南坡第一級平臺,殘存用石塊壘筑的后墻,長3米,高1.7米,基址內有柱洞。二號房址位于南坡第三級平臺,平面為圓形,直徑3.4米,用石塊砌墻基,南面有門道。三號房址被二號房址打破一部分,平面為凹字形,坐北朝南,面寬12.8米,進深6.2米,中央為殿堂,兩側為廂房,有夯土隔墻。四號房址位于第三級平臺西部,平面呈長方形,面寬10.7米,進深4.8米,均有夯土墻及隔墻。三、四號房址附設排水管道。此外,還發現有用磚砌筑的轉角墻基和夯打的居住硬面遺跡。房址上的堆積含大量繩紋板瓦、筒瓦,還有多種型式的卷云紋瓦當……[詳細]

214、張炎故居

民國 吳川 張炎故居 位于吳川縣塘掇鎮樟山村。建于抗日戰爭時期。為紅磚、混凝土構筑的二層樓房,建筑面積324平方米,占地面積600多平方米。主體建筑面前有花園地。故居基本完好。 張炎(1902~1945年),吳川縣塘掇鎮樟山村人。20年代初,隨堂兄張世德參加孫中山領導的粵軍,深受反封建思想的薰陶。1931年任十九路軍第六十一師副師長兼一二二旅旅長,并代理師長職務。1932年率部參加“一·二八”淞滬抗日戰役。1933年任四十九師師長、福建中央政府軍事委員會委員兼第四軍軍長,參加福建人民革命政府的抗日反蔣運動。1938年,任廣東省民眾抗日自衛團第十一區統率委員會主任,積極開展南路的抗日救亡運動。主動向共產黨靠攏,于1945年1月13日在塘掇舉行群眾抗日武裝起義,攻克當時的吳川縣國民黨政府,成立……[詳細]

215、鷹揚關紅七軍戰斗遺址

鷹揚關是座歷史雄關,地勢險要。據連山志記載,北宋名將岳飛曾駐守過此關,太平天國洪秀全、石達開曾率兵在此關激戰三天三夜并留下了“太平天國古戰場與三十六墳”遺址,當年的戰壕、堡壘遺跡至今尚有。更為重要的,是這里人們可以追尋鄧小平領導的紅七軍的革命足跡:1931年1月17日夜,鄧小平領導的紅七軍作為戰略轉移的五十五團、五十八團的部隊經廣西進入連山境內,在鷹揚關埋藏了一批不便攜帶的山炮和步槍。他們在舉行著名的百色起義和龍州起義后,奉中央指示向粵北小北江轉移。鷹揚關橫跨三省(區),位于連山縣城西北23公里。一路上群山連綿,林木茂密,河水相隨。鷹揚關歷來是兵家必爭之地:太平天國石達開曾率兵在此一戰,留下古戰場遺址;紅七軍也曾在此戰斗,戰壕遺址尚存。鷹揚關段隧道開工,將一改這里交通閉塞的舊貌,極大密切粵桂……[詳細]

216、韶州府學宮

廣東韶州府學宮(即韶州孔廟)在沉寂近百年后重現風采。經過兩年時間的修繕,這座千年學宮的主要建筑大成殿日前向市民重新開放。讀書耕田,是韶關客家人千年流傳的優良傳統,從張九齡開始,韶關人一直重視文化和教育,保存至今的各姓族譜,都有獎勵子弟讀書、考取功名的條款;建于全市各地的私塾和學宮,是古代韶關人學子埋頭攻讀書的見證。韶州府學宮過去是中國封建王朝科舉考試和學文習武的要地,而今天則成為當地尊孔勸學、宏揚中華民族優秀文化傳統的場所。韶州府學宮坐落在粵北重鎮韶關市區繁華地帶風采路,與韶關市標志性建筑風采樓相鄰。史載,韶州府學宮始建于中國北宋景德三年(公元1006年),明萬歷年間毀于火災,隨即重建。此后,清康熙、雍正、道光、同治年間均有維修。現時看到的大成殿是韶關市現存惟一的明代建筑。歷史上的韶州府學宮……[詳細]

217、高州人民會堂

高州市人民會堂位于廣東省高州市中山路東段,于1959年春動工興建,同年12月落成。坐北向南,總面寬36.6米,總進深74米,主體為鋼筋混凝土結構,由前、主、后樓三部份組成。前樓底層和二層架空作一寬敞門廳,主樓為會議廳,面積約2500平方米,共有座位800個,后樓為報告臺。整個建筑結構嚴謹,布局合理,建筑藝術風格獨特,具有較高的藝術和歷史價值。該會堂集大型會議、文藝晚會、電影播放、藝術展覽等功能于一體,是市內會議展覽和重要慶典的主要活動場所,同時也是市民文化和藝術生活的園地。建成于1959年的高州市人民會堂,位于全市市區核心地帶,交通便利,一直作為高州政治、經濟、文化生活的重要活動場所,建筑雄偉莊嚴,造型簡潔穩重,虛實對比強烈。從會堂南北兩側看,會堂外貌并無特殊之處,樓體四四方方,十分端正。該……[詳細]

218、丹霞山塔墓群

丹霞山塔墓群(含錦石巖普同塔、佛日峰塔墓、寶珠峰塔墓、丹霞普同塔、張天窩和尚塔墓、朱道人墓、樂說辯和尚墓)位于韶關市仁化縣丹霞山風景名勝區內,毗鄰瑤塘村。丹霞的墓葬主要以宗教墓葬為特色,塔墓群均始建于清代,均采用當地常見的紅砂巖,多為閣樓式石塔,由塔座、塔身、塔頂三部分組成,塔前建有墓首、享堂,塔周圍有紅砂巖條石砌筑的護墻,塔前建有地坪。墓塔造型,平面型制或為四邊形,或為六邊形、八邊形,大小各異,不僅造形美觀,而且富于藝術性。塔身均刻有石刻,設有墓門,塔身線條直暢、習練、齊整,表面潔凈,運用佛教常用的火焰紋、蓮瓣、祥云等裝飾花紋,給人以清心悅目之感。較高的建造工藝具有較高的觀賞價值,體現了所處時期的建筑特色。丹霞山塔墓群是丹霞山別傳寺、錦石巖石窟寺眾多師徒住持圓寂后存放骨灰之處,且分處不同之……[詳細]

219、廣東東江各屬行政委員公署舊址

民國汕頭廣東東江各屬行政委員公署舊址位于汕頭市外馬路。是一座五間三進祠堂建筑。建于清光緒十四年(1888年),原為同慶善堂。光緒二十七年(1905年),臺灣愛國志士丘逢甲在此創立嶺東第一間新式學校嶺東同文學堂。民國以后,這里先后改辦嶺東甲種商業學校、汕頭商船學校。1926年2月1日,周恩來就任廣東東江各屬行政委員,設行政委員公署于此。潮梅各地是被帝國主義、封建主義和反動軍閥嚴重奴役的地區,為了重振東江,拯救人民,東江各屬行政委員公署于1926年2月22日至3月3日,在這里舉行了東江各屬行政會議。周恩來主持會議。出席的惠潮梅地區各縣縣長,教育局長及農、工、商、學、婦女等各界代表共124人。惲代英、鄧穎超、彭湃等為特邀代表;楊石魂、陳卓凡、劉侯武、王鼎新也出席了會議。大會收到各種提案及計劃書1……[詳細]

220、通福橋

通福橋(五眼橋),位于石圍塘街五眼橋村,橫跨秀水涌,橋長44.6米,寬2.9米,是一座五孔石拱橋,廣東人稱孔為眼,故又稱五眼橋。橋的造型和結構別具特色,寬孔薄殼,五孔以中間一孔最寬,其余四孔稍窄,兩邊對稱。橋兩頭為臺階式,石級坡度小,便于轎馬上落。橋于明朝萬歷四十年(1612年)由戶部尚書李待問(南海人,明朝萬歷1604年升為進士,官至都御史,后因母病辭官歸鄉)捐建。歷史上,該橋為省佛大道第一橋,是交通要道。清朝嘉慶年間,該橋曾重修,并保存至今。人們為了紀念李待問,習稱李公橋,又因其五孔造型,俗稱為五眼橋(廣州方言稱孔為眼)。清朝康熙三十年(1691年)《南海縣志》刻本卷二建置志橋梁一目載:“李公橋在厚水村,邑人戶部尚書李待問建”。卷一十一載:“李待問,字葵如,登萬歷甲辰進士”,并評價:“待……[詳細]