南海區省級文物保護單位介紹

| 桑園圍始建于北宋,地跨佛山市南海、順德兩區,由北江、西江大堤合圍而成,是我國古代最大的基圍水利工程,發揮著灌溉、防洪排澇、水運等效益。圍堤全長64.8公里,圍內土地面積265.4平方公里,農田灌溉面積6.2萬畝。桑園圍又名樵桑聯圍,位于佛山市南海區和順德區境內珠江干流西江下游,分東、西圍抵御北、西江洪水。圍內是蠶桑業發達地區,故名。堤圍相傳始筑于宋徽宗年間,明、清、民國陸續筑建。明代“桑園圍修筑的工程技術筑堤材料改泥為泥石并用”,雞公分圍改為石堤。民國十四年,筑西基獅頷口閘、東基龍江新閘和歌滘水閘,桑園圍從開口圍發展為閉口圍。桑園圍是珠三角著名大型堤圍,一直發揮極為重要的水利作用,清代更被稱為……[詳細] |

| 鐘邊村鐘氏大宗祠位于南海區大瀝鎮鐘邊社區。有著上千年歷史的鐘氏大宗祠就“隱藏”在這里,像是躲避著世間的喧囂。據宗祠門外的石牌介紹,鐘氏大宗祠是佛山市文物保護單位,建于宋朝,距今已有1012年的歷史。宗祠總面積約1156平方米,為三進三間。祠堂內保存有典型嶺南風格的磚雕、木雕和描述嶺南風情的壁畫。與一般年久失修、雜物堆積的古祠堂不同,鐘氏大宗祠被打理得井井有條,這是因為一位“掃地僧”——鐘錦垣多年如一日地在守護著它。在祠堂的第一進,兩邊墻壁貼滿了鐘氏后人的照片。其中有族人多年來的聚會合照,參加重要活動的紀念照片,也有鐘邊獅會的比賽合影。鐘錦垣介紹起照片的背景時如數家珍,談及取得一番成就的族人時,……[詳細] |

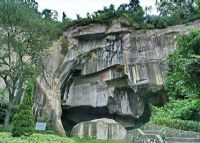

| 石器時代,西樵山是我國南方最大規模的采石場和新石器制造基地,北方只有山西鵝毛口能與之比肩,因此把它們并列為中國新石器時代南北兩大石器制造場,并率先提出了考古學意義上的"西樵山文化”一詞。以霏細巖雙肩石器為代表的西樵山石器制造品在珠三角的廣泛分布,意味著該地區“出現了社會分工與產品交換”,這些凝聚著人類早期智慧的工具,標志嶺南農業文明時代的到來。后來的學者在此基礎上進一步研究認為,西樵山是“珠江文明的燈塔”。石燕巖采石遺址位于西樵山獅腦峰東南麓,為明清時期人工開掘石料而形成的礦冶遺址,因曾盛產石燕得名。石燕巖洞內人工采石痕跡明顯,因長年累月開采,洞內容積不斷擴大,日久受風化、雨水的侵蝕而積水成湖……[詳細] |

| 七甫陳氏宗祠位于佛山市南海區獅山鎮七甫村。南海官窯七甫鐵網坊南側。祠堂前以石欄桿攔擋,俗稱欄桿祠。明弘治十二年(1499)始建,清乾隆五十八年(1793)重修。坐西北向東南。三進院落式布局,總面闊11.6米,總進深36.4米,建筑占地面積472平方米。頭門面闊三間,進深兩間,鑲耳山墻碩大,明間聳立明式恩榮牌樓,以斗拱重疊出跳承托重檐廡殿頂,形態優美而別具一格。據說陳度在任南京揚州府如皋知縣時,平定匪亂、治理有方受百姓擁戴,告老還鄉時,皇上賜贈金錢給他建祠,故能建此恩榮牌樓。中、后堂施木構架,硬山頂。中堂保留清代乾隆五十八年正桁,檐柱為紅砂巖石八角柱及柱礎。后天井兩側建邊廊。后堂保留明代弘治十二……[詳細] |

| 云泉仙館位于南海市西樵山白云洞。建于清乾隆四十二年(1777年),原名攻玉樓,因附近有小云泉,在道光二十八年(1848年)擴建時改稱云泉仙館,光緒三十四年(1908年)重建。云泉仙館依山勢而筑,坐東南向西北,四周林木交蔭,夏秋蟬鳴清脆,“攻玉聽蟬”傳為美景。為一座二進院落式、歇山頂建筑,有前殿、祖堂、帝親殿和后殿廂房等。門前有石華表、石獅子各一對。護壁有壁畫和浮雕。殿門左右是鐘鼓臺。前殿面寬三間15米、深3米,兩側是廂房,以券頂回廊聯結,中為“放生池”。后殿為“贊化宮”,奉祀呂洞賓。面寬15米、深14米,抬梁式木構架,地面鋪大方磚。正脊飾陶塑二龍爭珠和鰲魚圖案。檐角飾陶塑獅子和灰塑獅子。殿堂俱……[詳細] |

| 位于西樵山的東南面,是一處古采石場遺址,從明代早期,就有很多能工巧匠在此開采巖石,石燕巖景區包括有景良亭、天窗格、石屏風、石燕巖、石祠堂、云巖古寺、云巖飛瀑、冬菇石等景點。石屏風在天窗格下、石燕巖口,長約數十米,高約20米,寬僅1米,正看如青峰出鞘,側看如云底屏風,狀頗雄偉,它是古代采石工人采石留下的分界標志,現成為了一個頗為壯觀的景點。石燕巖因棲息石燕而得名,它的洞口扁如唇,內進寬廣,窯內可容千人,巖分內外兩層,外洞高數丈,洞壁凝珠含露,雖六月盛夏,仍涼氣襲人,內洞蓄水成湖,為一水洞,湖水深藍,清澈見底,水上設有游艇,可供游人幽。水洞中有兩塊巨石,一塊露出水面,形似汽車,叫水底汽車;一塊浸在……[詳細] |

| 南海平地黃氏大宗祠,是佛山黃氏祠堂文化中一個代表性特色的民間宗祠,無論從歷史、文化、藝術、建筑、工藝、民間習俗等都有著豐富精彩的人文內涵,是黃氏祠堂文化研究和宗族傳承保護的重要瑰寶。據《平地村志》記載:黃氏始祖黃適中,是南宋末年的官員,在平地開村定居至今已800余年。“崇始堂”里,一副對聯很清楚地交代了黃氏族人的來歷:祖籍溯龍游九百載積厚流光到此里居成四社,孫謀詒燕翼卅二傳枝分衍派至今譜牒紀三房。平地黃氏建村之后,歷經數輩之努力,逐漸發展成合理完善布局的大規模村舍。而根據黃氏大宗祠現門額刻記:大宗祠始建于明代,當年平地黃氏族人為了供奉及祭祀先祖,處理族中事務,凝聚鄉情,供眾人休閑娛樂,舉辦各種……[詳細] |

| 象林塔位于南海市西樵山白云洞。原在南海市里水鎮麻奢寶象林寺,清康熙五年(1666年)建造,1974年遷至現址。塔通身為白玉石制作,高5.5米,七層,仿樓閣式,由基座、塔身、塔剎三部分組成。基座為方形,分二層。基座上置須彌座,須彌座下段為束腰六角形,刻仰、覆蓮瓣,上段為六角形柱體,六面為平浮雕,分別雕龍、鳳、牛、羊、獅子、麒麟等吉祥動物。塔身平面呈六角形、空腔。各層六面均開門,門兩側陽刻梅、蘭、菊、竹等各樣花草;各層塔檐及瓦壟勾頭、滴水均精雕細刻,檐下刻飾二層蓮瓣。塔頂置九層相輪塔剎。該塔各段榫卯套接,工藝精細。1994年南海市人民政府公布為文物保護單位。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公……[詳細] |

| 陳啟沅紀念館位于南海區西樵鎮簡村廣東省文物保護單位“綺亭陳公祠”內,為清代二進四合院式硬山頂建筑,木雕、磚雕、灰塑工藝精美。占在面積1500平方米,建筑面積600平方米。紀念館內共有展廳四個;每一間展廳各有閉路電視監控、溫濕計;接待室一間,播放種桑養蠶技術電視、DVD、空調各一臺。展覽通過76件蠶繭等標本展品,約200張珍貴的歷史照片,還陳列著陳啟沅設計的蒸汽繅絲機模型和單車式繅絲機模型,還有一臺近代的機器繅絲機,能為觀眾作繅絲示范,翔實地展示了南海機器繅絲的歷史以及陳啟沅愛國愛鄉、造福鄉梓的一生。1992年5月14日,陳啟沅親屬陳小愷、陳少恂、陳汝潮等將“綺亭陳公祠”使用權捐贈給南海市政府。……[詳細] |

| 在西樵山的中南部,最能代表西樵山自然山水之美。沿著九龍巖步道拾級而上,兩旁古藤樹木隨處可見,奇形百態,引人注目。景區內主要景點有紫姑井、九龍巖、湛子講學巖、拄笏臺等。九龍巖在龍爪峰旁的峽谷中。兩旁石壁曲突蟠屈,東壁上有巨石自成九孔,婉轉相連,外明內暗,高低偃仰。人從外孔鉆入,如在螺殼中扭動,左右旋行,奧妙無窮,十分刺激,最后可從崖頂通天崖鉆出。當地流傳有“九龍巖孔能鉆透,好運活到九十九”的說法。谷內野花映照,雜樹垂陰,流泉涓涓,景尤鮮媚。湛子洞在九龍巖下,兩崖交合,陡峙如門。下有流杯池,清泉緩瀉,涼風習習,野花飄拂。再下有七星巖,可達蜘蛛峰西麓的西坑。湛子講學巖在九龍巖側。巖不甚深,可容十數人……[詳細] |

| 西華寺原址位于南海區里水鎮西華村的石門山麓。2006年10月,在武廣客運專線建設過程中,西華村村民在西華寺遺址挖出一塊成化十年(1474年)立石、距今已有500多年歷史的《石門山重建西華寺碑》,引起省內有關專家高度關注。2007年11月,廣東省文物考古研究所派出以劉成基研究員為領隊的考古和測繪工作小組進駐西華村,進行了一個半月的全面發掘。從考古發掘出土文物和現存建筑看,初步斷定西華寺建于南漢大寶元年(958年),歷經宋、明重建,清代乾隆、光緒兩次維修,20世紀中葉香火漸衰而湮滅。石門山歷來為清勝之境。宋元之際,“石門返照”列當時“羊城八景”之一。現順德清暉園保留的“羊城八景”玻璃畫,如實反映了……[詳細] |

| 魷魚崗遺址位于南海市西樵山旅游度假區西岸村東南。年代為新石器時代晚期至青銅時代早期。遺址面積1800平方米。1982年發現,1985年發掘,面積255平方米。文化堆積厚1.5米,含大量貝殼。文化內涵分兩期。第一期文化有灰坑、柱洞等遺跡,清理墓葬5座。陶器有釜、豆。屬新石器時代晚期。第二期文化有灰坑、柱洞、紅燒土面、木骨泥墻等,清理墓葬31座。墓葬均為長方形淺穴土坑,東西向,單人仰身直肢,生前有拔牙習俗。陶器有釜、罐、盤、豆、器座、紡輪、制陶墊等,紋飾有葉脈紋、云雷紋、復線方格紋、繩紋,以曲折紋為主。石器有錛、斧、鑿、鏃、矛。骨器有錐、鏃、梭、環以及獐牙束發器。屬商時期。1989年6月廣東省人民……[詳細] |

| 吳家大院原處廣東佛山南海區九江鎮十三灣中的第二灣,現在人民路40號,占地有7000平方米左右,是由越南華僑吳庚南及暢如兄弟始建于清末光緒年間(1887年),吳庚南,祖籍九江鎮梅圳村。早年遠離家鄉,到越南從事經商貿易,進口大米、藥材販賣,清末光緒年間,經營數年、擁有一定家財的吳庚南衣錦還鄉,購買田地,從越南等地運來的建筑材料精心修建而成吳家大院。命名為“吳庚南府第”,后改為“吳慎德堂”。宅院內現存6幢“鑊耳”大屋、4幢高層洋樓及花園、亭閣等,樓房內有傳統的廣東特色的木“趟櫳”,造工精致的雕花木門窗,也有西方元素的意大利瓷磚、色彩艷麗的雕花玻璃門窗、歐式的圓拱飄窗露臺,建筑風格中西合璧,各具時代特……[詳細] |

| 中國新石器時代遺址。在廣東南海西南西樵山。1958年開始調查發掘。遺址是由二十多個地點組成的大規模石器制作場。年代約在公元前3000—前2000年。當時在露天和山洞里開采原料,以霏細巖為原料制作磨制石器,有以雙肩斧、雙肩錛為代表的成品,還有半成品和大量碎塊。或以燧石為原料制作細石器。因原料產地不同,兩類石器地點基本上各自集中分布,但兩者也常有共生的明確地層,可見是屬于同時期共存的文化遺物。與石制品一起的堆積層中,還夾雜有人們食后的淡水貝殼及灰燼,有些地點發現少量陶片,但無人類長期定居生活的遺跡。……[詳細] |

| 明南海北涌亭原位于南海市里水鎮新聯村。始建于明弘治十八年(1505年),清咸豐六年(1856年)和光緒九年(1883年)均重修,1998年遷建于里水鎮城區沿江公園內。亭平面近似正方形,面積64平方米,重檐歇山頂。金柱為木柱,檐柱為八角石柱,外檐柱采用減柱的做法,故立面為單間。下檐出檐斗栱為七鋪作三抄計心造,柱頭與轉角鋪作合而為一,補間鋪作五朵。上檐補間鋪作為一朵。兩山施懸魚博風,上、下檐各垂脊、餞脊均灰塑花草尾脊飾。屋頂為布瓦灰沙碌筒。1962年7月廣東省人民委員會公布為文物保護單位。……[詳細] |

| “良二千石”牌坊在南海九江鎮下西村西坊。始建于明萬歷二十六年(1598),清乾隆四十三年(1778)重修。牌坊柱上抬梁,大青磚飾砌斗拱模樣構筑,歇山頂,琉璃瓦滴水,四柱為西樵山粗面巖石打制,牌坊柱下鑲嵌石雕抱鼓石,石板上有精致的龍鳳浮雕,牌坊正面刻有“善應諸方”四字,字上石板飾人物磚雕,并有梅花、喜鵲、松竹、飛鳳、獅子等浮雕。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發出《關于公布第五批廣東省文物保護單位通知》, 良二千石牌坊被列入廣東省文物保護單位。……[詳細] |

| “慈悲宮”牌坊在南海九江下西村翹南約慈悲宮內,始建于明代,為山字形四柱三間樓式牌坊,通高6米。牌坊柱上抬梁,大青磚飾砌斗拱模樣構筑,歇山頂,琉璃瓦滴水,四柱為西樵山粗面巖石打制,牌坊柱下鑲嵌石雕抱鼓石,石板上有精致的龍鳳浮雕,牌坊正面刻有“善應諸方”四字,字上石板飾人物磚雕,并有梅花、喜鵲、松竹、飛鳳、獅子等浮雕。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發出《關于公布第五批廣東省文物保護單位通知》, 慈悲宮牌坊被列入廣東省文物保護單位。……[詳細] |

| 簡村綺亭陳公祠始建于清光緒十三年(公元1887年),為清代二進四合院式硬山頂建筑,木雕、磚雕、灰塑工藝精美。占地面積1500平方米,建筑面積600平方米,1887年陳啟沅創辦機器繅絲廠致富后,為奉祀先人所建。陳啟沅是我國近代歷史上一位有濃郁愛國思想和科學創新精神之華僑民族企業家。祠堂取名“綺亭陳公祠”,是為了祭祀其承繼祖父陳綺亭而建造的。經過100多年來的風雨洗禮,祠堂的基本框架雖保存完整,但一些精美的木刻、磚雕等都已受到了不同程度的破壞。1996年由南海博物館主持將祠堂按原貌修繕一新,改建成陳啟沅紀念館,館內設有桑葉種植園、蠶房,陳啟沅生平事跡介紹和繅絲機模型展覽。2002年公布為省文物保護……[詳細] |

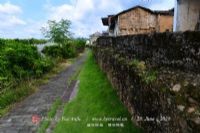

| 村頭村位于西樵山國家森林公園西部約5公里處的百西社區。從南宋末年(公元1338年),始祖悅榕公從高明歌樂村遷徙至此,至今已有近八百年歷史。2012年5月,百西村頭村成為廣東省歷史文化名村。村頭村鑊耳屋群古民居最具嶺南古建筑魅力,村中現存歷史建筑面積68000平方米,村內花崗巖石板街巷形成棋盤狀分布,護村河似玉帶環抱,攔河石壩建造工藝堪稱一絕,小橋流水、古樹、古井與古村相映交輝。村中最具代表性的“潘氏大宗祠”、“祥齋祖祠”、“仲宣祖祠”、“器齋祖家塾”、“經學祖家塾”、“文武古廟”、“六祖古廟”等,不僅彰顯嶺南古村建筑風韻,而且還具有更高的歷史價值和藝術價值。曾有“小廣州”之稱的百西村頭村,歷代……[詳細] |

| 曹氏大宗祠為省級文物保護單位,位于廣東省佛山市南海區大瀝鎮曹邊村委會滘北村一巷6號。該祠又名南雄祖祠,始建于明。明崇禎九年(1636年)重建,光緒十七年(1891年)重修。深三進,穿斗式木結構,硬山頂建筑。占地486平方米,裝飾古樸典雅。保存了南方獨特的蚌殼墻,對研究珠江三角洲古建筑有重要價值。2002年7月廣東省人民政府公布為文物保護單位。……[詳細] |