江蘇省省級文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

241、胭脂河天生橋

素有“江南三峽”之稱的胭脂河——天生橋位于寧高高速公路西側,距南京48公里,祿口國際機場18公里,這里重崗疊嵐,草木茂盛,是南京郊縣新開辟的旅游勝地。目前,南京天生橋風景名勝區規劃為四個功能區,胭脂河——天生橋景觀游賞區、鳳凰井景區、休閑度假區、旅游服務區。胭脂河是朱元璋為溝通江浙漕運開鑿的一條著名的人-河。1393年,朱元璋派崇山侯李新到溧水“督視有司開鑿胭脂河”,李新組織蘇皖兩省數十萬民工,用鐵釬在巖石中鑿縫,將澆有桐油的麻絲嵌在縫中,點火焚燒,待石燒紅,潑上冷水,使巖石開裂,再將巖石撬開搬運,如此循環,耗時十年多,焚石鑿河十五華里,留下了具有歷史價值的胭脂河。天生橋聞名遐爾、國內堪稱一奇、舉世無雙的一座石橋,現已列為江蘇省重點文物保護單位,也是金陵新四十八景之一。據記載,在開胭脂河時“……[詳細]

242、儀征鼓樓

儀征鼓樓鼓樓位于儀征市真州鎮鼓樓社區國慶路與鼓樓東路,鼓樓西路交匯處。鼓樓坐北朝南,為墩臺樓閣結構,臺基面闊26.8米,進深20.9米,高6.1米,正中筑券門,臺基上部為歇山頂的樓閣,樓面闊三間8.2米,進深5米,重檐歇山頂,該樓通高14.85米,占地面積518.86平方米,建筑面積174.67平方米。鼓樓始建于明代成化二十三年(1487年),曾是擊鼓報時的公共建筑。嘉靖三年(1524)一度改為關王祠。自始建至清光緒年間曾九次大修,1949年后又經四次維修。2000年6月至9月儀征市政府對鼓樓進行不落架大修,恢復了其明清風貌。一樓四周環繞半步架圍廊,廊深2米;二樓周以回廊,廊深1.1米。一層內墻北壁嵌有明代嘉靖年間立《鼓樓關神碑記》和《守備李公邑人盛立碑記》兩通。儀征鼓樓為江蘇省現存三大鼓樓……[詳細]

243、定林寺塔

定林寺塔位于江蘇省南京市江寧區方山西北麓。又叫方山斜塔,位于南京市江寧區方山西北麓的定林寺塔,被人稱為方山斜塔。該塔始建于南宋乾道九年(公元1173年),塔高約14.50米,為七級八面仿木結構樓閣式磚塔。底層和二層內部為方形,三層以上則為圓筒形。在第五層設木架以承剎桿。底層僅南面開門,中央有石雕須彌座,東、西、北三面有佛龕。其他各層均四面開門。塔身用磚砌成仿木結構的柱枋、斗拱。因年久失修,腰檐、塔頂及塔剎已毀,塔身向北傾斜7.59度,經過糾偏后保留斜度為5.3度,超過聞名于世的意大利比薩斜塔,至今仍堪稱“世界第一斜塔”。在南朝劉宋元嘉十六年(公元439年),有一名外國高僧(克什米爾人)在鐘山建上定林寺,之后上定林寺毀于戰火。到了南宋乾道九年(公元1173年)另外一名高僧來到今天的江寧區方山之……[詳細]

244、宜興東坡書院

東坡書院宜興東坡書院,是宋代大文豪蘇東坡在宜興丁山買田講學之地,座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,屋宇四進,總面積為一千多平方米,始建于北宋。始建于宋代,嘉祐二年(1057年),蘇東破與同科進士、宜興人蔣之奇、單錫接席瓊林,互相唱和,因向往陽羨溪山之美,訂雞黍之約。以后,蘇軾在宋熙寧、元豐年間,曾多次來宜興觀賞溪山名勝。在漫游獨山時,他看到此山獨立畫溪之東,山勢似四川眉山,頓生思鄉之情,由衷嘆曰:“此山似蜀”,后人遂將獨山易名為蜀山。東坡書院又稱“東坡祠堂”,也稱“蜀山書院”。座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,始建于北宋,至今已有850多年的歷史。東坡書院、屋宇四進,總面積為一千多平方米。書院前有小河,叫“書院浜”。大門上有舒同所書“東坡書院”額,進門一條磚石甬道,左坡有“石牛池”,內有怪石如石牛,兩旁為“……[詳細]

245、青城墩遺址

青城墩遺址位于橫林鎮張村,南距大運河2公里,距太湖20公里,北距寺墩遺址12公里,距長江24公里,發現于二十世紀70年代,曾出土玉琮、玉瑗等良渚文化遺物。2017年8月至2018年8月,為配合工程建設,南京博物院、我市考古研究所、復旦大學組成聯合考古工作隊,對青城墩遺址進行搶救性考古發掘,取得重要成果。為保護遺址真實性和完整性,我市修改相關規劃,對該遺址實施原址保護。2019年3月,該遺址被公布為江蘇省文物保護單位。青城墩遺址主要為新石器時代遺存,內外兩重壕溝和-多個遺址點拱衛中心土墩,共同組成了一處5000多年前(崧澤文化晚期至良渚文化早中期)的高等級聚落。遺址中發現有房址、墓葬,并出土新石器時代至歷史時期的玉器、石器、陶器、金銀器、瓷器、銅器等各類遺物500余件。青城墩遺址是以寺墩遺址為……[詳細]

246、二河閘

二河閘位于洪澤區高良澗鎮東北7公里處,蘇北灌溉總渠以北的洪澤湖大堤上,是入海水道、分淮入沂總口門,發揮著泄洪、灌溉、引沂濟淮等綜合效益。該閘由江蘇省水利廳勘測設計院設計,省水利廳第二工程隊負責施工,1957年11月11日開工,1958年8月建成。全閘共設35孔,每孔凈寬10米,總寬402米,閘底高程8米,頂高程19.5米,閘孔凈高8米,采用弧形鋼閘門擋水,用2×250KC卷揚式啟閉機控制。閘上公路橋凈寬7米,工作橋面高程28米,公路橋按汽-13級設計,拖-60校核。二河閘是淮河下游洪水分泄入新沂河及渠北臨時分洪的控制工程,設計流量為3000立方米/秒,4000立方米/秒校核。當遇萬年一遇洪水時,可分泄洪水9000立方米/秒,其中5000立方米/秒可經灌溉總渠渠北臨時分洪,4000立方米/秒經……[詳細]

247、伊蘆山石刻群

伊蘆山石刻群位于連云港市灌云縣伊蘆鄉伊蘆山,石刻主要分布在伊蘆山中峰和西峰兩處。中峰以中庵為中心,院內井旁石壁上有王同題刻“奇泉”草書大字;院東南角石壁有2.4米正方形石刻一方。在東向的懸崖上天然石洞內有王同“云洞”題刻,行書;在中庵下側西南臺階階旁石坡上有“高山流水”四個大字為王同題刻,楷書。伊蘆山西峰山腳下的耶蘇教堂東巖壁上有隸書“更衣處”,楷書“銜杯處”;南側有楷書“龍神巖”;篆書“月泉”。從“龍神巖”石刻向上,有隸書“云關”;向南為王同楷書“含光”題刻。從“云關”題刻向上有隸書“翠壁”;西側有楷書“云龍潭”。龍祠(二郎廟)遺址有廖世昭題刻。從“翠壁”向上有隸書“三生石”,西峰頂有隸書“第一峰”。伊蘆山石刻群,篆、隸、楷、行、草諸體俱備,為研究連云港市明、清時期的書法藝術有著重要價值。……[詳細]

248、九里山白云洞古生物化石地點

九里山白云洞古生物化石出土地點位于九里山西坡,洞口呈半圓形,高3米,寬4米,白云洞為晚寒武世薄層白云質灰巖斷層破碎帶水蝕的裂隙洞,規模不大但延伸甚深。1994年,拾屯鄉在開發白云洞時,從洞內裂隙處淺層的粘土堆積層0-土數以千計的哺乳動物化石,經鑒定分屬三門馬、中國鬣狗、李氏野豬、葛氏斑鹿、腫骨鹿、羚羊(未定種)、熊(未定種)、牛(未定種)等3目6科8屬8種古哺乳動物化石。其地質時代大體與南京湯山第一地點古猿人動物群或北京古猿人動物群同時,為中更新世晚期,距今12.7—50萬年,被編為南京湯山第三地點。同時在該洞還發現了十數個人類頭蓋骨,已被鑒定為智人頭骨化石。另外,還出土并發現有部分的骨器、打制石器、疑似火燒遺跡等。至2005年一期發掘結束時,白云洞已深挖致距洞口地坪40m左右,新的化石不斷……[詳細]

249、梁新渝寬侯蕭暎墓石刻

梁新渝寬侯蕭暎墓,在南京東北郊甘家巷北董家邊,距蕭秀墓約1公里。蕭暎,字文明,梁武帝蕭衍之侄,始興王蕭憺之子。普通二年(521)封廣信侯,改封新渝縣侯,大同十年(544)冬死于廣州刺史任上。謚曰“寬”。蕭暎墓前現存石柱一,石柱的部分柱身及柱礎埋在土中。地上部分柱身高2.1米,柱圍1.82米。柱額南向偏東20度,柱額文字因剝蝕過甚,文字部分可識,為“梁故侍中仁威將軍新渝寬侯□□之神道”,柱身刻瓜棱紋二十四道,西側殘缺嚴重,圓蓋及頂上小石獸均無存。從字行的排列來看,此柱當為西柱。江蘇省省級文物保護單位第一、二批1982年3月調整公布梁新渝寬侯蕭暎墓石刻南朝(544年)南京棲霞山西董家邊1988年作為“南京南朝陵墓石刻”部分公布為第三批全國重點文物保護單位……[詳細]

250、梁鄱陽忠烈王蕭恢墓石刻

鄱陽忠烈王蕭恢墓,在南京東北郊甘家巷西,位于蕭憺墓東60米。蕭恢字弘達,梁文帝蕭順之第九子。天監元年(502),封鄱陽王,普通五年(524),進號驃騎,七年死于荊州任上,時年51歲,贈侍中、司徒,謚曰“忠烈”。蕭恢墓前現存石辟邪二,東西相向,相距20米。1955年整修。東辟邪長3.2米,寬1.75米,高2.81米。從頭部至尾部裂為二,裂縫O.14米,在整修時用水泥接補破裂處,并加以鐵箍保護,于腹下置橫檔支撐。西辟邪長3.45米,寬1.2米,高2.87米,頭部殘缺,因長期風化,軀體裂紋斑駁,原來腹以下部分埋土中,修整時已從土中清出。兩辟邪無角,雙翼,頸粗短,張口垂舌,額須披拂,背及胸均雕有凹溝,顯得線條雄渾柔美。蕭恢墓原有墓碑。據《寶刻叢編》卷二十五收錄宋王厚之《復齋碑錄》,載有“梁故侍中司徒……[詳細]

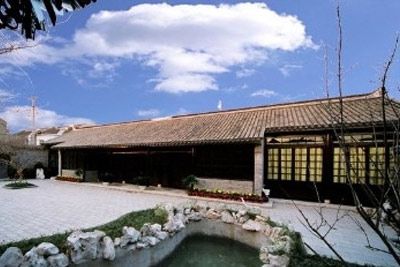

251、朱東潤舊居

朱東潤故居系1937年先生與鄒蓮舫夫婦辛勤勞動撙節所置,位于泰興城南東鞠家巷東首,占地943平方米,前后兩進,西側廂房,青磚黛瓦,古色古香,兩面城河相擁,盡顯人文靈氣。朱東潤先生赤子情真,1982年將全部24間房產及4000余冊藏書捐獻給家鄉政府,倡辦圖書館,敷揚文教,澤溥鄉梓。1988年2月10日,朱東潤先生在上海逝世,享年92歲。是年10月,泰興縣人民政府正式命名“朱東潤故居”,將先生骨灰迎回安放于內,并刻石紀念。2003年5月,朱東潤故居被列為泰興市文物保護單位。泰興市人民政府多次修繕先生故居。2004年再次撥款200萬元,維修老宅,征地1.2畝,擴建一進8間呼應原貌的仿古建筑。故居新貌,亭臺回廊,荷塘山石,花木扶疏,水光云影,成泰興靚麗一景。為緬懷先生,激勵后輩,泰興市委、市政府于2……[詳細]

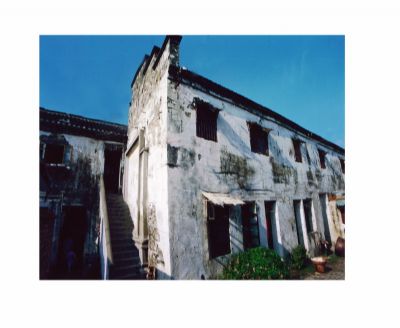

252、萬興大典

萬興大典位于興化市區北城外大街64-70號。始建于清乾隆年間,占地近4000平方米,建筑面積2736平方米。整個建筑群系用上等杉木大青磚建成,共有大小院落7座、天井9個、上下樓房64間,配套平房12間,另有譙鼓樓、營業輔面等近百間。俯視整個建筑群呈“日”字形,結構精巧,防火馬頭墻高大,相互間通道溝通,大小室、明暗室相互交錯,具有防盜防潮功能。風格融徽地與粵桂等地建筑之特征,集當時倉儲、保密建筑藝術大成。現僅存西樓和中樓。業主王志廣(約1701-1771年),字方永,號秋浦,清代興化人。曾任廣西蒼梧道守,官至四品。乾隆年間歸里后在北城外建萬興大典。歷久經營,直至日寇入侵興化而歇業,長達200多年。上世紀90年代以來,國家文化部、省文化廳以及泰州市有關領導和專家多次來興實地考察,認為萬興大典是國……[詳細]

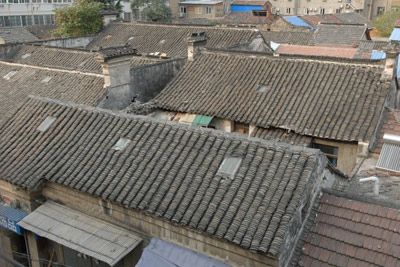

253、成氏宅第

成氏宅第位于興化市區牌樓東路北側。初建于明代永樂(1403-1424)年間,改建于明洪熙元年(1425)。原為東西兩軸各8進,今存東6西7共15進,一律青磚黛瓦馬頭墻,基本保持原有規模。現存11個院落間,東以室外火巷、西以串廊成南北聯接,中以內串廊為東西串聯,形成既分又合的建筑格局。現存建筑物多為明建清修,古井、掛落、石刻、木雕分布其間。客廳、穿堂、正廳(鋤經堂)、板廳、內院、書屋(小居竹軒)分布有序。曾懸有“兩朝忠藎”、“吐鳳凌云”等匾額,為我市現存體量相對較大的明代府第建筑群。府邸的最初主人成王進,字公楷,明初興化人。洪武廿二年(1389)以貢生入仕,歷官代州學政、蔚州知州和北平布政參議。后以參加“靖難之役”有功,先后被贈封吏部侍郎和兵部尚書(大司馬)。歷經600年滄桑,到改革開放前,已……[詳細]

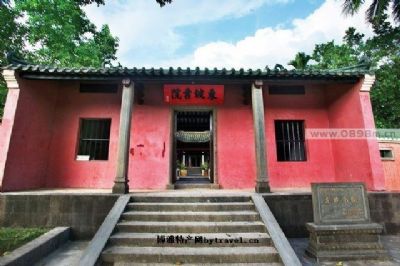

254、陸秀夫祠

陸秀夫祠,始建時間記載不一,有說始建于明洪武年間,但較為可信的說法是始建于明嘉靖十年(公元1531年),為飛檐琉璃瓦,三進兩廂式古典建筑,是為紀念南宋末代丞相陸秀夫的祠堂。抗戰期間陸公祠一度被毀;建國后在原址按原貌重建;文革期間被占為職工宿舍,再遭嚴重破壞;1984年又再次復建。陸秀夫,楚州鹽城縣建鄉長建里(今鹽城市建湖縣建陽鎮)人,南宋端平三年(公元1236年)十月八日生;寶佑四年(公元1256年),與文天祥同榜進士。景炎三年(公元1278年),端宗趙昰駕崩,陸秀夫立時年8歲的衛王趙昺為帝,進為左丞相。祥興二年(公元1279年)二月六日,崖山(今廣東新會境內)為元將張宏范攻破,陸知大勢已去,哭拜幼主:“國事至此,陛下當為國死,德祐皇帝辱已甚,陛下不可再辱!”整理好衣冠,藏玉璽于帝昺之懷,腰……[詳細]

255、金壇慰安所舊址

金壇慰安所舊址位于金壇區金城鎮沿河東路火巷32號。原為地主陳子京的住宅,金壇淪陷后被日軍霸占,成為日軍慰安所。房屋建于清代,整體為一座大院落,主體建筑帶有清代風格,磚木結構,以青磚砌成,外刷白墻。內部分為東、西二個小院落,東面院落包括房屋兩進,第一進面寬11米,進深5.8米,第二進面寬11米,進深10米,第一進與第二進之間為天井,天井寬3.8米。西邊院落為三進,第一進面寬16.4米,進深11.4米,第二進面寬16.4米,進深6米,第三進面寬16.4米,進深11.4米。金壇淪陷期間,這處慰安所里安置有來自日本、朝鮮、中國的--大約15名。1945年8月15日,日軍宣布投降,8月20日,金壇縣城收復,日軍撤往丹陽。此后,火巷慰安所改作他用。2009年7月3日,金壇市第三次全國文物普查時發現并登記……[詳細]

256、龍脈團山遺址

龍脈團山遺址位于鎮江市潤州區的團山路,就在“君臨南山”的樓盤附近,是鎮江市區保存較少的商周時期臺形遺址之一。自1959年南京博物院對寧鎮山脈及秦淮河地區“湖熟文化”遺址普查時發現后,龍脈團山遺址一直保留至今,是鎮江保存較好的“湖熟文化”遺址。龍脈團山長60米,寬50米,高出地面5米,頂部平坦,整個遺址呈橢圓形臺地。山頂就是一塊平地,當年發現有很多的湖熟文化的碎陶片,以夾砂紅陶為主,還有少量黑陶、硬陶、原始瓷等。地里各種形狀的陶片很多,三種有代表性的碎片:一塊是普通的夾砂紅陶,陶片很薄,紅色的陶片里面有白砂點點;一塊是土陶罐的罐口邊緣部分,應該是黑陶或者灰陶罐破碎后殘留的部分;還有一塊是當時房屋建筑中的紅土塊,土塊很厚,有一面呈奇怪的連續圓弧狀。這個土塊的邊緣形成與當時的房屋建造結構有關系。這……[詳細]

何應欽公館始建于1934年,著名建筑師沈鶴甫設計,辛峰記營造廠承建,西式風格別墅。1937年12月毀于戰火。1945年秋,何應欽回南京后在原址又予重建,翌年3月竣工。重建后的何公館坐北朝南,西班牙式風格,占地面積7782平方米,建筑面積2869平方米,計有二層樓房3幢,三層樓房1幢,四層樓房7幢,另有附屬平房。現僅存1幢樓房,此樓坐北朝南,高三層,坡屋頂上鋪藍色琉璃筒瓦,拱形門窗,黃墻磚框,建筑面積869平方米,現該處為南京大學外賓接待處,房屋保護很好。何應欽(1889—1987)字敬之,貴州興義人,日本士官學校畢業,國民黨陸軍一級上將。1924年任黃埔軍校總教官,參與組建國民黨軍隊。1935年7月與日本簽訂《何梅協定》,使中國北方大片國土淪入日本之手。抗戰后歷任參謀總長、中國戰區陸軍司令、……[詳細]

258、牛場窯群

牛場窯群位于江蘇省溧陽市戴埠鎮、南山景區管委會的牛場村,由華神山古窯址群、壩上頭古窯址、下西窯村西北古窯址、大塘村東古窯址、大塘村西古窯址、下西窯村西古窯址、下西窯村南古窯址、木竹顆村南古窯址、楊山古窯址、木竹顆村北古窯址、包家村1號古窯址、包家村2號古窯址、長崗古窯址、窯墩山古窯址、新灣村古窯址15處古窯址(群)組成,其中華神山古窯址群,西南到東北圍繞山體成半圓形,占地面積達十余畝,陶片堆積層厚達10多米,窯址為龍窯。窯址周圍散落大量的碎陶片,完整的陶器俯拾皆是。現場采集到的陶器主要有四系罐(俗稱韓瓶)、執壺、瓶、盆等,陶胎為紫砂胎。該窯址與周圍東官村、下西窯村、木竹顆村、神山村一帶的古窯址共同組成牛場古窯址群,向東與宜興市西渚鎮境內的國家級文物保護單位筱王古窯遺址相連。延燒時間較長,產量……[詳細]

259、阮家祠、墓

阮家祠墓現為省級文物保護單位,祠堂位于市區毓賢街8號,墓地位于邗江槐泗鎮槐二村。祠堂建于清嘉慶年間(1796-1820年),系清代學者阮元的家祠,祀高、曾、祖、禰四世。阮元(1764-1849年)字伯元,號蕓臺,揚州府儀征人,乾隆進士,歷任要職,晚年拜體仁閣大學士、太傅,一生致力于學術研究。祠堂坐北朝南,占地約1520平方米,有頭門廳、二門廳、正殿、文選井,建筑基本完好。前兩進均面闊三間。正殿硬山頂,面闊五間,進深七檁,兩邊有廊房環抱。祠南臨街圍墻正中嵌有“太傅文達阮公家廟”石額,祠東有阮元故居三進。2009年對東宅第古建筑進行修繕,并布置阮元生平展,2010年復建了西路建筑和隋文選樓,將利用隋文選樓建設揚州學派紀念館。阮家墓地占地4200平方米。東南側為阮元、繼配夫人孔氏、側室劉氏、謝氏、……[詳細]

260、徐靈胎墓

徐靈胎墓,在吳江縣八坼鎮凌益村田心里。徐靈胎,原名大椿,更名大業,后以字行,晚號回溪道人,吳江縣人。清代著名醫學家,又工文辭,通曉音律、水利諸學。所著《樂府傳聲》一書,頗受戲曲家重視。清乾隆三十六年(1171),徐靈胎第二次進京,不久與世長逝。次年春,歸葬于吳江縣越來溪黃字圩(今屬吳縣),乾隆五十七年(1792)遷葬今址。徐靈胎墓坐北面南,為徐靈胎與其原配、繼室、副室的四穴合葬墓。葬地臨河,建有四柱三間石牌坊一座,額“名世鴻儒”,柱上刻墓聯兩副,其一為“滿山芳草仙人藥,一徑清風處土墳”。其二是“魄返九原,滿腹經綸埋地下;書傳四海,萬年利濟在人間”。1958年前墓被毀,尸骨和部分遺物復葬墓內,吳江縣文化館僅征集到兩只明中期青花瓷碗。1963年重修,并立墓碑一塊,上楷書陰刻“清名醫徐靈胎墓”。“……[詳細]