平涼市全國重點文物保護單位介紹

甘肅省 崆峒區 莊浪縣 華亭市 靈臺縣 涇川縣 靜寧縣 崇信縣 平涼市文物古跡 平涼市紅色旅游 平涼市博物館 4A景區 平涼市十大景點 全部 平涼市特產 平涼市美食 平涼市地名網 平涼市名人 [移動版]

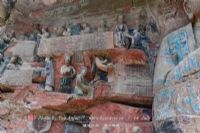

| 莊浪云崖寺AAAA   云崖寺位于莊浪縣。自北魏以來1600多年的歷史中,歷代能工巧匠在云崖寺主峰長約300米、高約80米的懸崖峭壁上殫思竭慮,修筑了眾多精巧玲瓏的懸閣危樓,雕鑿了無數風格迥異的洞窟佛像、尤以白云洞窟群中的“五方佛洞”之彩雕泥塑最為精美、是中國晚期石窟藝術的集大成者,對中國晚期石窟與佛教藝術的研究有著極為重要的史學和藝術價植。以云崖寺為中心向外輻射,依次有竹林寺、大寺、西寺、喬陽寺、金瓦寺、佛溝寺、三教洞、羅漢洞、紅崖寺等10多個洞窟群遍布于廣闊的。在廣約23萬畝的-之中、白樺、松柏、灌木、竹子等20多種林木聯綴成茂密的森林;黨參、大黃、丹皮等300多種名貴藥材埋藏地下;金錢豹、梅花鹿、錦雞等30多種……[詳細] |

| 南石窟寺位于甘肅省涇川縣城東涇河北岸的溫泉開發區蔣家村,距涇川縣城9公里。據南石窟寺碑記載,北魏永平3年(公元510年),為涇州刺史奚康生所造。保存在洞內的南石窟寺碑,有“大魏永平三年”題記,晚建于北石窟寺一年。南石窟寺又俗稱為東方洞。窟龕開鑿在涇河北岸紅砂巖上,現存5窟,1號東大窟和2號西小窟保存較為完整。東大窟為南石窟寺的主窟,高達13米,寬約17米,深14米,結構獨特,造型宏偉。入窟后迎面三壁圍立高達2米多的7尊佛像,兩旁有13座脅侍菩薩,形態各異,栩栩如生,為北魏風格。窟頂布滿浮雕,諸如舍身飼虎、宮中游戲之類的佛經故事。雕刻簡練概括,線條生動流暢,充分反映了古代能工巧匠的聰明才智和對未……[詳細] |

| 崆峒山古建筑群位于平涼市崆峒區崆峒山。現存建筑為宋代和明代的建筑物,清代曾不同程度地予以修葺。 崆峒山古建筑群依山就勢分布,主次分明,建筑群既自成一局,又相互聯系,分為舒華寺、隍城和雷聲峰三部分,主要古建筑16座,包括舒花寺內的凌空塔,隍城內的磨針觀、十二元帥殿、太白樓、靈官洞、獻殿、真武殿、玉皇殿、天師殿、藥王殿、老君樓、天仙宮,雷聲峰的三官殿、玉皇樓、三星殿、雷祖殿。建筑群占地面積計2339平方米,總建筑面積1484平方米。凌空塔為七級八面0式磚塔,高30米,底層周長32米。始建于宋,明萬歷年間(1573~1620年)維修。老君樓位于隍城西南角,明嘉靖年間重修,建筑面積50平方米,為二室一……[詳細] |

| 武康王廟,又名李元諒寢宮,俗稱城隍廟,原來是為紀念唐代武康郡王、隴右節度使李元諒而建的祠。現位于崇信縣城東街。武康王廟始建于唐代,明代進行過遷建和續建,構件保留唐代風格,但大木構架屬宋代建筑。它是甘肅省乃至西北地區木構件中保留早期構件和作法較多、時代較早的建筑之一,是古人的杰作,是中國古建筑的寶貴實例,也是研究西北地區古代建筑藝術和生態環境的真實依據。據縣志記載,崇信人民因其“開拓韁土、修筑鎮城、德彼民生、感恩王功”而于唐代貞元十三年以前在縣城東門外一百二十步建祠塑像,春秋祭祀。宋紹圣四年(1097),崇信知縣王需修繕廟貌。明洪武三年(1370),縣民李斗等人遷建城內。天順七年(1460)崇信……[詳細] |

| 時代:新石器時代至商西山遺址位于靈臺縣中臺鎮許家溝村唐家河社西側的西山東南部達溪河流域下游,面積20萬平方米。屬仰韶文化和齊家文化,間雜有秦漢時期遺存。1987年發現。遺址斷面上暴露有較多文化層,厚1~4米。遺跡主要有袋狀灰坑、條形灰層、紅燒土堆積層、白灰硬面半地穴住室、房屋基址等。遺物主要有石斧、石錛、石刀、石環等石器和尖底瓶、陶缽、陶盆、陶罐、彩陶缽、彩陶盆等陶器,以及大量獸骨和少量蚌殼。陶器典型紋飾有繩紋、籃紋、附加堆塑紋、劃紋、線紋,部分為素面磨光或施紅陶衣,彩陶以紅地黑彩繪圓點勾葉紋為主,并見少量桔紅地白彩幾何紋。西山遺址是達溪河流域面積最大、文化內涵最豐富的史前遺址,具有大型中心聚……[詳細] |

| 石拱寺雕琢精美的石拱寺石窟以其悠久的歷史和珍貴的文化沉積聞名于西北。它位于平涼市南部83公里的華亭縣上關鄉半川村,石窟坐落在坐北向南的半山崖上,隔汧水支流上關河與中國道教名山龍門洞遙遙相望。窟群雕鑿在距地表5—10米的黃砂巖石崖上,現存14個窟龕,其中:2號、6號兩個大窟空間約10米、存留部分造像殘跡和石窟南壁門窗兩側的數十尊供養人和金剛、力士造像。1號大窟造像惜于早年山崖崩塌被毀,其余11個均為0.5米—2.5米的中、小型窟龕還尚完整,從雕鑿藝術方面看猶以11號窟雕像最為精美,它位于整個窟雕的中心部位,頂部有四組八樽飛天,形象飄逸飛動,似仙女從天而降,南壁供養人造像栩栩如生。特別是7、8兩窟……[詳細] |

| 時代:舊石器時代牛角溝遺址位于涇川縣涇明鄉白家村東莊社牛角溝涇河北岸的一條沖溝內,面積約7000平方米。1976年發現。遺址采集有砍伐器、刮削器及動物化石等,并出土了人類頭蓋骨化石,包括一小片右額骨鱗部,右頂骨大部,較完整的右顳骨,枕骨大部和左頂骨一小部。人頭蓋骨化石在牛角溝高約40米的坡面臺地內出土,1984年2月,經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鑒定,是一個20歲左右的女性頭蓋骨,距今約5萬年,被命名為“涇川人”。“涇川人”在人類進化系統中處于晚期智人階段,其所顯示的人種特征與蒙古人種相符。涇川人化石的發現,證明在五萬年以前涇川地區就有人類生存,填補了甘肅省人類化石發現史上的空白。對揭……[詳細] |

| 陳家洞石窟為甘肅省級文物保護單位,位于莊浪縣城東北30公里處,利用天然崖坎鑿造而成,有窟龕9座,內多為宋代以后的泥塑和彩繪。其保存最完好、最有藝術和文物價值的,是成像于晉太和年間、鐫刻在一巨石上的三尊摩崖雕像,帶有濃厚的西部民族特色。而屹立于另一巨石上建造于唐代的七級玲瓏寶塔,則與三巨佛相為映襯。該景區內景色秀美,林木蔥郁,一條源于關山分水嶺的清溪從洞窟前流過,北崖峭壁高聳,危石凌空;谷底流水淙淙,幽冥渺遠。夏秋之際,輕風徐來,松濤陣陣,志書所載“洞峽松風”即屬此境。現在免費游覽。聯系電話:0933-6820880……[詳細] |

| 王母宮石窟位于甘肅省平涼市東南75公里處的涇川縣涇、內兩河匯流處,在王母山東北面,距涇川縣不到1公里,建于北魏永平三年(510年)。王母宮石窟依山開鑿、呈略長方形,形若“凹”,高達12米。窟內造像分三層,中有方體塔柱,直連窟頂,中心柱及三面窟壁均有石雕佛像,有千佛、力士、菩薩以及馱寶塔的白象,多為北魏作品。頂部建造物脫落幾盡,現存造像百余尊,主佛像居中,其他依次排列兩旁。窟外為清代重修的依山樓閣。經重修后的王母宮大殿,及通往大殿的臺階和盤山公路,成為道教信徒朝圣的重要場所。……[詳細] |

| 延恩寺塔,位于甘肅省平涼市區東寶塔梁上。建于明弘治年間(1488~1505年),正德十年(1515年)、天啟七年(1627年)及1985年重修。該塔為八角七級樓閣式磚塔,石質塔基,通高33.5米,底座用長36.64米。第一層朝南開券門,門楣上方嵌有楷書“大明”匾額。從第二層起,四面開門龕,有仿木窗欞、圍欄、斗拱。琉璃瓦蓋頂為覆盆式,頂端立有小鐵塔一座,形體與主塔相仿。2006年5月,延恩寺塔作為明代的古建筑,被國務院批準列入第六批全國重點文物保護單位名單。……[詳細] |

| 靜寧文廟位于靜寧一中校園內。始建于明嘉靖二十一年(1543年),原建筑面積18076平方米。文廟坐北向南,以大成殿、戟門、先師廟門為軸線,組成主體建筑,大成殿到戟門兩側配有廂房。整個建筑群布局對稱,主次分明,造形獨特,氣勢宏偉,是明代具有代表性的建筑。1993年3月被甘肅省政府列為省級文物保護單位。2019年10月7日,靜寧文廟入選第八批全國重點文物保護單位名單。……[詳細] |

| 時代:新石器時代、西周、漢橋村遺址位于靈臺縣西屯鎮北莊村橋村社一帶,面積70萬平方米。屬齊家文化、周代和漢代。1977年發現,1978年秋,甘肅省博物館文物工作隊進行了試掘,發掘面積95平方米。遺址文化層厚1~7米。遺跡主要有齊家文化和西周的袋狀灰坑、不規則灰層、白灰面半地穴住室、夯土基址、祭祀坑、墓葬等。遺物有石器(斧、錛、刀、鑿、矛、匕)、骨器(錐、鑿、笄、鏃、匕)、陶器(鬲、甑、盆、盤、罐、碗、豆、紡輪、拍、模)、瓦(板瓦、筒瓦)、玉器(鉞、斧、璧、璜、環、釧、殘玉板)和綠松石琮及項飾,卜骨有羊、豬的肩胛,有灼無鉆。橋村遺址面積大,內涵豐富,是新石器時代齊家文化和周文化聚落遺址,并見漢代……[詳細] |