荊州市全國重點文物保護單位介紹

湖北省 江陵縣 監利市 荊州區 松滋市 石首市 沙市區 洪湖市 公安縣 荊州市文物古跡 荊州市紅色旅游 荊州市名人故居 荊州市博物館 4A景區 荊州市十大景點 全部 荊州市特產 荊州市美食 荊州市地名網 荊州市名人 [移動版]

1、北閘風景區 AAA

全國重點文物保護單位。位于荊州市公安縣南北兩端,是荊江分洪主體工程。距荊州市5公里。進洪閘(又名北閘)屹立于北端太平口;節制閘(又名南閘)橫跨南端黃山頭虎渡河。是集游覽、觀光于一體的大型農業水利樞紐工程。為消除荊江水患,以確保荊江大堤安全,1952年,中央批準興建荊江分洪工程。在李先念、唐天際、林一山等地方軍隊和水利部門領導人的集體指揮下,30萬軍民、技術工程人員從全國各地云集荊江,僅用75天時間,就建成了萬里長江上第一個大型水利工程。工程分進洪閘和節制閘。進洪閘為防洪工程,全長1054.375米,54孔,設計進洪量8000秒立方米。節制閘為控制工程,全長336.825米,32孔,設計泄洪流量3800秒立方米。毛澤東、周恩來曾先后為荊江分洪工程題詞。荊江分洪工程的建成不僅減輕了洞庭湖的負擔,……[詳細]

2、荊江分洪工程紀念碑 AAA

荊江分洪工程紀念碑亭,位于荊州市沙市區荊江大堤之上,與觀音磯千米相望。為了根治長江水患,1952年黨中央決策,在荊江南岸的公安縣境,修建荊江分洪工程。當時調集軍民30余萬人日夜奮戰,僅用75天就勝利修建了新中國誕生后的第一個可蓄納荊江過量洪水54億立方米的大型水利設施--荊江分洪工程。由荊江南岸公安縣境的太平口54孔進洪閘、32孔黃山頭節制閘、920平方公里分洪區圍堤和荊江北岸大堤加固等工程組成。為了紀念這一造福子孫后代宏偉工程的建設,1952年工程竣工后隨即修建了荊江分洪工程紀念碑亭。荊江分洪工程紀念碑碑體為一塔形花崗巖建筑,下層西壁浮雕是工程建設興建時的動人畫面;中層四面鐫刻有題詞、碑文;南面是毛澤東題詞為了廣大人民的利益,爭取荊江分洪工程的勝利;北面是周恩來題詞要使江湖都對人民有利;東……[詳細]

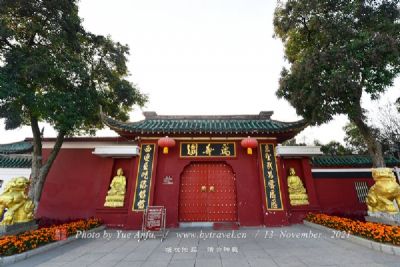

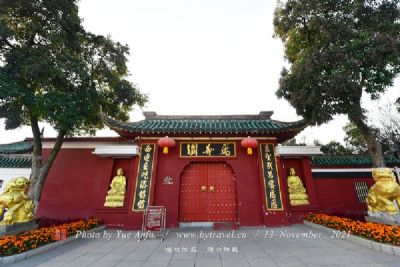

3、沙市萬壽園 AAA

萬壽園坐落在荊州市沙市區荊江大堤古觀音磯頭之畔。因園內擁有始建于南宋年間的“萬里長江第一磯”觀音磯和明代嘉靖年間筑建的“萬壽寶塔”而贏得中外游人得瞻目。萬壽園依江伴水,九曲回腸的荊江之水三面環繞,全園占地面積1.6萬多平方米,園內整體建筑均取明代仿古形制構建,清幽淡雅,玲瓏精巧,是游人休閑游覽的佳景。“萬壽寶塔”為嘉靖年間修建,磚石砌筑,八角七級,高40余米,塔身外壁各層均裝有漢白玉雕刻佛像87尊,頂裝有銅鑄鎏金塔剎,上刻《金剛經》全文。觀音磯又名“象鼻磯”,建于南宋,因磯上建有“觀音寺”而得名,數百年來為化解荊江危險起到了重大作用。這里亦是臨江觀水的絕佳處所。佇立磯頭,眺望大江遠處,天水一色。步入園門,綠樹夾道,迎面花壇中央聳立的太湖奇石披綠滴翠喜迎嘉賓。繞過花壇,穿過飛檐斗拱的二道園門“……[詳細]

4、湘鄂西革命根據地舊址群 AAA

中國歷史文化名鎮、全國紅色旅游經典景區、全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育基地。位于湖北省荊州市監利縣城北30公里處,隨岳高速公路從其東鄰穿過,監漢、監仙、監潛公共汽車在此經過。是集古建筑文物游覽與紅色旅游為一體的旅游風景區。周老嘴古鎮小街因渡而興,有五條水系在此交匯,被美喻為“五龍捧圣之地”,全長一千余米。其街道形成于明,興盛于清,房屋均為前后多進的磚木結構的民宅,屋面施蓋小青瓦,山墻裝飾各式墀頭,進與進之間設有天井、天斗和廂房,其建筑風格古樸典雅而又獨具江漢特色。1930年至1932年,這里成為湘鄂西革0據地的紅色首府,湘鄂西省政治、經濟、軍事和文化的中心。古鎮現保存有48處重要的革命舊址,主要有賀龍、周逸群、鄧中夏、柳直荀、萬濤、段德昌、崔琪、謝覺哉等老一輩無產階級革命家的舊居和湘……[詳細]

5、湘鄂西蘇區革命烈士陵園 AAA

湘鄂西蘇區革命烈士陵園,簡稱烈士陵園,亦稱湘鄂西蘇區革命烈土紀念館,座落在洪湖市城區南郊,離市中心約1.5公里。占地面積40公頃。1978年10月,0湖北省委為紀念賀龍、周逸群、段德昌等老一輩無產階級革命家和在湘鄂西蘇區犧牲的革命烈土決定建園,1984年11月10日落成。沿著青年路前行,古樸秀麗的四柱三間式綠凡朱楹、飛檐斗拱牌坊迎門而立,坊額上鐫刻著原國家主席-題寫的“湘鄂西蘇區革命烈士陵園’’園名。門前一條寬8米,長900米的青年路筆直鋪向紀念碑腳下。兩旁高大挺拔的白楊樹整齊端莊地排列成綠色長廊,陽光從茂密的樹葉縫隙里灑在青年大道上,呈現出一派盎然生機。紀念碑正前方131米處是一尊由中國人民革命軍事博物館設計的賀龍元帥全身銅像。為紀念賀龍元帥誕辰100周年,經0中央批準于1996年3月27……[詳細]

6、荊州萬壽寶塔

萬壽寶塔在沙市市區西南之荊江大堤象鼻磯上,為湖北省重點文物保護單位。此塔于明嘉靖二十七年(公元1548年)動工,嘉靖三十年建成。為當年襲爵于江陵的遼王朱憲尊其母毛太妃之命為嘉靖皇帝祀壽而建,其后,間有修葺。此塔為樓閣式塔,磚石結構,八角七級,高40余米,下設高大石座,座上嵌扛塔力士,頂施葫蘆形銅鎏金塔剎,內藏毛太妃手抄《金剛經》。萬壽寶塔檐下磚雕仿木額,枋、斗拱做工樸實大方。塔身外壁嵌有94龕漢白玉雕佛像,造型莊重,神韻生動。內壁也有許多漢白玉雕佛像,還有901塊花磚和文字磚,分別刻有漢文、滿文和藏文,為各地所敬獻。每層都有塔門。底層塔門上置一石匾,楷書“萬壽寶塔”四字。第四層塔室內有一塊“遼王憲鼎建萬壽寶塔記”碑,字跡斑駁,是研究塔的宮建歷史的珍貴資料。塔內設螺旋式石梯,一至五層為壁邊折上……[詳細]

7、荊州城墻

荊州城墻:即湖北省荊州古城城墻,據傳為三國時關羽守荊州時所筑。原為土城墻,南宋改建為磚墻。現城墻為清順治三年(1646年)所重建。城墻整體形狀呈不規則橢圓形,城墻高8.83米,底部寬10米,周長11.3公里,底部為大條石、糯米石灰漿灌縫堆砌而成,城墻、城門、堞垛等,現在都保存較好,古色古香,呈游龍之勢。相傳早在秦始皇時,荊州之地就出現了最初的城廓,漢代筑起了正規的城墻,后經蜀將關羽、東吳守將朱然和東晉荊州刺史桓溫及梁元帝等幾次修葺擴建,使荊州古城堅實壯闊,但所有這些城墻都是土城建筑。歷史上大規模營建荊州磚城墻的記載,始見于《五代史》,五代十國時期的荊南節度史高季興,于公元912年,出動軍隊驅使十幾萬人筑磚城墻;到宋代,南宋荊州安撫史趙雄,因“靖康”之役,城墻大毀,于公元1187年,大興土木,……[詳細]

8、大北門朝宗樓

大北門朝宗樓,全國重點文物保護單位。位于湖北省荊州市中心城區荊北路內環道。由城內內環路或318國道途徑得勝街到達。大北門古稱柳門,也叫漕門,清代改稱拱極門,城樓名朝宗樓。朝宗樓是古人送親人北上中原長安話別的地方。古人送別親友習慣在此折柳條相贈,也稱之為柳門。宋代蘇東坡《荊州十首》詩:“柳門京國道,驅馬及陽春”即詠此。朝宗樓重建于清道光十八年(公元1838年),公元1993年7月按原樓維修,朝宗樓為檐歇山代屋頂開間,進深各三間,四周有回廊,內部裝修走馬樓,高敞軒郎,巍峨壯觀。登臨北望,城內樓層鱗次櫛比;城外古街得勝街與護城河,朝宗樓三者相映,護城河,宛如玉帶,岸柳輕拂,詩情畫意景點位置湖北省荊州市荊州區內環北路……[詳細]

9、開元觀

全國重點文物保護單位。位于湖北省荊州市中心城區荊西路。是文物旅游景點和游覽勝地。始建于唐開元年(公元713至741年)間,故名開元觀。其現存建筑為明清兩代重建,共有三重殿,前為雷祖殿、中為三清殿、后為祖師殿。后殿建于高臺之上,前有天門,門樓精巧,頂檐兩端裝飾有蟠龍一對。祖師殿飛閣數重且雕飾有龍頭,象征降龍伏虎的兩把寶劍,分別刺入兩個龍頭。殿內正中上方繪有五色龍鳳,形態栩栩如生。觀內現存有明清碑刻、銅鐘等文物。雷祖殿旁陳列的特大型馬槽和大鐵鍋傳說為關羽和曹操所用。……[詳細]

10、荊州玄妙觀

玄妙觀,全國重點文物保護單位。位于湖北省荊州市中心城區荊北路,小北門內西側,北靠城墻。是荊州市著名的文物旅游景點和游覽勝地。始建于唐開元年間。玄妙觀名稱曾多次變更。公元一○○九年,宋真宗下詔更名天慶觀。公元一二九七年,元成宗復改為玄妙觀。公元一三三九年,元順帝賜題“九老仙都宮”。清代為避清圣祖康熙皇帝玄燁之諱,改名為元妙觀。古觀原由山門和六座殿閣組成。六殿閣分別名為四圣殿、三清殿、玉皇閣、玄武閣、圣母殿和梓潼殿。前四殿依次成直線排列。四殿中最后一殿玄武閣置于高臺,臺東為圣母殿,臺西為梓潼殿(供梓潼帝君)。后來剩下三重建筑,前為玉皇閣,中為三天門,后為置于崇臺之上的玄武閣(又名紫皇寶殿),均為明代萬歷十二年(公元一五八四年)重建。玉皇閣重建時作了擴建,面闊三間,進深三間,略呈正方形,有三重飛檐……[詳細]

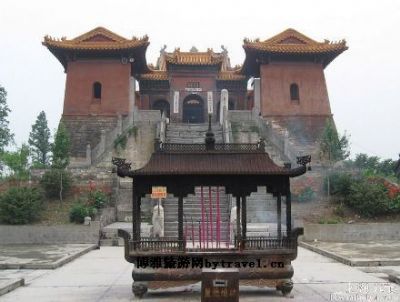

11、太暉觀

全國重點文物保護單位。位于湖北省荊州市荊州城西門外太暉山上,距荊州市3公里。。是文物旅游景點和游覽勝地。太暉觀原是明代湘獻王朱柏所營建的王宮,于洪武二十六年(公元一三九三年)開始興建。朱柏建造這所王宮,在規模和裝飾方面都超過了當時所規定的等級建制(如雕有盤龍的石柱),即將竣工時被人告發,說他有反逆之心。朱柏恐懼,將王宮改為道觀,名曰:“太暉”。崇禎八年曾重修,有“遍數琳宮,獨此雄甲荊楚”的美譽。太暉觀坐北朝南,殿宇壯偉,樓閣玲瓏,金碧輝煌。前為山門,兩旁建有鐘鼓樓,進而為前后排列的四大天王廟、玉皇亭、觀音殿。觀音殿兩側有東西兩大宮。東大宮后有娘娘殿、圣母殿;西大宮后有王母殿。經觀音殿入朝圣門,進祖師頂。現存建筑有朝圣門、祖師殿,建在條石砌成的高臺上,臺高八點二米,正面和兩側共有石梯三道。登朝……[詳細]

12、公安門

全國重點文物保護單位,位于湖北省荊州市中心城區荊南路。是歷史文物旅游景點和游覽勝地。又稱小東門。是古城唯一的水門。如今水門碼頭雖早已失去它的功用,但碼頭之上的青石護岸欄桿,上下碼頭的石階仍清晰可辨。公元210年,立營公安縣的劉備,從接替周瑜執掌帥印的魯肅手中僥幸借得荊州,并派關羽鎮守,他自己仍扎營公安。以后劉備每由公安來荊州視察防務,都經水路,由小東門碼頭登岸入城。為紀念這段難忘的歷史,后人遂用劉備駐守之地的公安代稱小東門。年深日久,小東門稱謂淡化,公安門便成了慣稱。交通提示位于古城墻東南……[詳細]

13、楚紀南故城

戰國時期楚國都城遺址,也稱“郢”都。位于湖北省荊州市荊州區紀南鎮南,面積約1600萬平方米,是當時楚國的政治、經濟、文化中心,也是南方的第一大都會。20世紀50年代開始調查,1965年及以后多次勘察,1975年進行了較大規模的發掘。城址平面呈不規則方形,東西長約4.5公里,南北寬約3.5公里。城垣夯筑,底寬30~40米,頂寬10~20米,殘高約6米。城垣上有七處城門遺址。城垣外有護城河遺跡。城內保存有大量灰坑、冶鑄遺跡、建筑遺跡、400余口水井、成排的窯址。最重要的有84座夯土臺基,最大的長約130米,寬約100米。主要分布在東南部、東北部、西南部、西北部四個區域。東南部有61座臺基,有的相距僅5米,且按一定規律排列,周圍有很厚的瓦礫層,為紀南城的宮殿區。其北、東部已探出宮城墻基,寬約10米……[詳細]

14、荊州雞公山遺址

舊石器時代遺址。位于湖北省荊州市荊州區郢城鎮郢北村。面積約1000平方米。是中國首次發現的平原地區舊石器時代晚期居住遺址。1986年修建宜黃公路時發現,1992年發掘。文化層厚0.6~0.75米,分上、下兩層。上文化層,年代距今約2萬~1萬年。為含錳較多的黃色亞粘土,厚0.1~0.25米,出土石制品近500件,大部分是采用石英、燧石及石英巖打制的小型刮削器和尖狀器。下層文化層,年代距今約5萬~4萬年。為含錳較多的棕紅色亞粘土,厚約0.5米,是該遺址的主體部分,發現5處由礫石圍成的圓圈及腳窩遺跡。石圈外徑約4米,圈內面積5~8平方米,放置有少量尖狀器和砍砸器。據推測,應為當時人類居住的圓形窩棚遺跡。其南部有兩處石器加工區,出土有刮削器、砍砸器等石制品和石錘、砧等石器加工工具,以及大量石核、石片……[詳細]

15、八嶺山古墓群

東周及明代墓群。位于湖北省荊州市荊州區八嶺山鎮,南與長江相望,北與紀山為鄰。中心地理坐標:東經112�15′02″~112�15′07″,北緯30�33′74″~30�33′82″。面積約4000萬平方米。是楚王族墓地和明遼藩王墓地。八嶺山古稱“龍山”,又名八寶山。自然風景優美,“八嶺松云”為舊時江陵八景之一。相傳楚莊王等十余座楚王墓及明代遼藩十一王墓俱在此。八嶺山古墓群東自八嶺山鎮新灣村和馬山鎮安碑村,西至八嶺山鎮楊場村,鎮園林場、銅鈴村。經調查,現存有封土堆的墓葬400余座和眾多無封土的墓葬。這些冢墓多為春秋戰國時期土坑墓,亦有明代的磚室墓。在古墓群范圍內還分布多處早期古文化遺址。有封土的東周墓葬主要有:平頭冢,封土高約17米,周長……[詳細]

16、陰湘城遺址

陰湘城遺址位于湖北省荊州市馬山鎮北約4公里處,為新石器時代古城址。該城址平面呈圓角長方形,中部的一條縱向沖溝將遺址分為東、西兩部。城址東西長約580米,南北殘寬約350米,面積約20萬平方米。東、南、西三面城垣基本保存較好,現存城垣寬度一般為10~25米,城垣外有城濠。已發現房屋基址13座、陶窯4座、甕棺8座、灰坑及水稻田的遺跡,城濠內發現了大量的動植物遺跡和文化遺物。其0土的漆木鉞柄,是目前中國新石器時代惟一的一件保存完好、且色澤艷麗如新的漆木器,使長江中游漆工藝的時代提前了2000多年。屈家嶺文化大型分間房子的發現,為研究當時城內居住形式、房屋建筑結構提供了重要的實物資料;大量的大溪、屈家嶺文化稻谷的發現,為研究長江中游地區稻作農業的起源和發展過程及當時稻谷的產量均提供了重要的實物例證。……[詳細]

17、桂花樹遺址

桂花樹遺址位于松滋市大溝口村、松滋市與公安縣交界的王家大湖南部的臺地上,遺址呈長方形,面積54,000平方米。該遺址于1974年發現,同年湖北省博物館等進行試掘。文化堆積厚達2.5~5.5米。文化內涵以大溪文化為主。石器采用了切割、鉆孔等技術,器形規整,有鏟、斧、錛、鑿、雕刻器等。陶器數量多,器形有鼎、碗、缽、簋、盤、豆、罐、甕、壺、雙腹杯、直筒瓶、器蓋、器座等。部分紅陶器器表或上部施有深紅色的彩衣。其它還出有玉刀、玉鐲、玉璜、玉墜、陶球等。考古發掘還發現了少量屈家嶺文化、石家河文化的文化遺存。桂花樹遺址首次明確了大溪文化、屈家嶺文化、石家河文化的疊壓關系,使得研究者準確地把握屈家嶺文化、石家河文化在器物類別組合上的區別,并首次將龍山時代的遺存命名為“湖北龍山文化”,客觀上推動了石家河文化的……[詳細]

全國愛國主義教育示范基地——瞿家灣湘鄂西革命根據地舊址位于湖北省洪湖市西部的瞿家灣鎮,距洪湖市區55公里,距武漢市140公里。洪湖瞿家灣湘鄂西革命根據地舊址共有現代重要史跡及代表性建筑39處,它們大部分集中于瞿家灣鎮紅軍街(老街)和沿河路街道南北兩邊,其余散布在附近村灣。舊址群現存建筑最早建造年代為公元1496年,傳統建筑規模18000平方米,完好程度95%。古建筑多為清末民初以民居建筑,具有典型的江漢平原水鄉小鎮特色,穿斗式土木結構、單檐硬山、灰墻玄瓦、高垛翹脊,裝飾精巧,形成了獨有的古樸韻味,具有樸素的美感和較高的藝術價值。洪湖市瞿家灣是有著重要紀念意義的革命舊址群。自1951年洪湖建縣以來,黨和國家領導人對瞿家灣革命舊址群非常關心和重視。1965年5月,國家副主席董必武偕夫人何蓮芝視察……[詳細]

19、石首走馬嶺遺址

走馬嶺遺址位子湖北省石首市焦山河鎮走馬嶺村與滑家當鎮屯子山村的交界處,為新石器時代遺址。遺址核心是一平面呈不規則長方形古城址,東西最大長度370米,南北最大寬度300米。城垣自上而下以黃、褐、灰白粘土夯筑。在東城垣中部和西城垣南北兩端分別筑有城門。在城內發現有面積達100平方米的大房子,面積在30~50平方米的多分間式中型房子和面積在8平方米左右的小房子。土城垣包含物多為屈家嶺文化早期的陶器殘片,且被屈家嶺文化晚期灰坑和墓葬所疊壓,由此推斷該城始筑于屈家嶺文化早期。走馬嶺屈家嶺文化古城是迄今為止長江流域能夠確認的時代最早、面積最大的原始社會晚期城址之一。走馬嶺遺址的發現為長江中游地區早期城址和埋葬制度的研究提供了實物資料。遺址出土石器有鉞、斧、錛、鏃、刀等;陶器以泥質灰陶為主,泥質紅陶次之,……[詳細]

20、天星觀墓群

天星觀墓群位于荊州市沙市區觀音垱鎮東北天星觀村。墓群沿長湖南岸分布,東西長約4.7千米,南北寬約3.5千米。其保護范圍內有天星觀墓地、黃家灣東漢墓地、楊家臺墓地、漁家灣墓地、二龍崗墓地、張灣墓地、陳家咀西周遺址、亨堂墳東周遺址共6處墓地和2處遺址。1978、2000年對天星觀一、二號墓進行了發掘,資料非常豐富。天星觀是一處楚國封君番氏家族墓地,對于研究楚國封君制度和葬俗等問題具有極高的史料價值。天星觀墓地周圍的5處墓地,墓主為戰國中期的下大夫,隨葬品反映的文化特征與天星觀一、二號墓有一定聯系。這些墓地與天星觀墓地共同構成了天星觀古墓群的文化內涵,為全面了解當時社會政治經濟情況提供了重要的實物資料。2006年國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。并入楚紀南故城。……[詳細]