延安市全國重點文物保護單位介紹

陜西省 寶塔區 子長市 甘泉縣 富縣 安塞區 吳起縣 宜川縣 黃龍縣 志丹縣 延川縣 黃陵縣 洛川縣 延長縣 延安市文物古跡 延安市紅色旅游 延安市名人故居 延安市博物館 4A景區 延安市十大景點 全部 延安市特產 延安市美食 延安市地名網 延安市名人 [移動版]

| 延安革命紀念地AAAAA  在陜西省延安市。1937~1947年中國0中央委員會所在地,陜甘寧邊區首府。延安革命舊址在陜西省延安市。1937年至1947年,延安一直是0中央所在地和陜甘寧邊區首府,是中國革命的指導中心和總后。延安革命舊址包括鳳凰山中央中央舊址,楊家嶺0中央舊址,棗園0中央-舊址,王家坪0中央軍事委員會、八路軍總司令部舊址,陜甘寧邊區政府舊址等。為全國重點文物保護單位。本數據來源于百度地圖,最終結果以百度地圖數據為準。是著名的革命舊址。延安革命紀念館以豐富的資料、圖片、實物、遺址發揮著其愛國主義、社會主義、革命傳統教育的功能,是愛國主義教育的重要基地。中央-舊址——棗園:占地面積80畝,1953年修復,19……[詳細] |

| 保安革命舊址位于延安市志丹縣城紅都街中段。保安原為陜西省西北部的一個縣。1936年4月,西北紅軍和西北革命根據地的主要創建者劉志丹奉命率紅28軍渡過黃河東征,在山西省中陽縣三交鎮戰斗中壯烈犧牲。為了紀念劉志丹,1936年6月,中共中央決定將保安縣改名為志丹縣,以志永久紀念。1936年7月3日,黨中央和中華蘇維埃中央政府離開子長縣城瓦窯堡進駐志丹縣城,7月9日《紅色中華》報第286期向世界宣布了這一消息。在黨中央和中華蘇維埃中央政府奠都志丹的7個多月時間里,先后召開了21次政治局會議;指揮了紅一、二、四方面軍大會師;和平解決西安事變,開啟國共兩黨停止內戰、團結抗日的新局面;召開了中國文藝協會成立……[詳細] |

| 洛川會議舊址AAA    洛川會議紀念館位于洛川縣城以北10公里處的永鄉鄉馮家村。1937年8月以前這里為一所私塾小學,1961年經肖勁光、肖克等同志確認,國家檔案局曾三局長提供洛川會議有關資料,確認這里為洛川會議舊址。1966年成立了“洛川會議舊址管理籌備處”并對外開放。1980年更名為“洛川會議紀念館”。館舍占地面積19869平方米,建筑面積940.6平方米。隸屬于洛川縣文物旅游局。洛川會議是我黨歷史上一次十分重要的會議,它高舉抗日民族解放戰爭的偉大旗幟,堅持全面抗戰路線和獨立自主的原則,為實現抗日戰爭中無產階級的領導權,為爭取民族戰爭的勝利奠定了堅實的政治思想基礎。洛川會議舊址現存小院一座,內有坐北朝南磚窯兩孔。……[詳細] |

| 瓦窯堡革命舊址位于陜西省子長縣城瓦窯堡。從1935年12月到1936年7月,這里一直是中國共產黨中央所在地,抗日戰爭前夕,著名的瓦窯堡會議(共產黨中央政治局會議)就是在這里召開的。1935年12月下旬,由于日本帝國主義侵入華北,國際關系和國內的階級關系發生了一系列的變化,毛澤東在瓦窯堡城內河下河灘田家院窯洞中主持召開了0中央政治局會議,即“瓦窯堡會議”。在這次會議上,政治局討論了關于民族統一戰線、抗日聯軍和國防政府等重大問題,并于12月25日通過了《關于目前政治形勢與黨的任務的決議》,規定了中國0在新形勢下的策略和任務,確定了建立抗日民族統一戰線的政治路線。瓦窯堡會議是中國0在繼遵義會議之后召……[詳細] |

| 王家坪革命舊址AAA    王家坪革命舊址是中共中央革命軍事委員會(簡稱中央軍委)和八路軍總部舊址,位于寶塔區西北延河東岸,距城1公里。1937年1月至l947年3月,中央軍委和八路軍總部在此駐扎,指揮中國革命的軍事行動。王家坪革命舊址分為南北兩院,南院為政治部,北院為司令部。1937年8月,中共中央政治局洛川會議決定成立中共中央革命軍事委員會,中央軍委由ll人組成,毛澤東為書記(主席),朱德、周恩來為副書記(副主席)。1938年11月,增補王稼祥為中央軍委副主席;l943年3月增補劉少奇為中央軍委副主席。l945年8月。由12人組成新的中央軍事委員會,毛澤東任主席,朱德、劉少奇、周恩來、彭德懷任副主席。1935年11月……[詳細] |

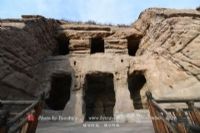

| 鐘山石窟博物館AAA  子長縣原名安定。邊區政府成立前,其縣治一直在安定鎮。鐘山石窟就位于距安定故城10里的鐘山南麓,秀延河畔。距縣城15公里。鐘山石窟,又名石富寺、萬佛巖、普濟寺等。全國重點文物保護單位,清代安定八景之一,被國內外專家譽為“第二敦煌”。石窟保護區包括鐘山石窟、蕭寺宮、石宮寺磚塔、惠善大和尚浮圖塔、松巖大禪師浮圖塔5部分。始建于東晉太和年間。過秀延河石橋,迎面為石窟牌坊。牌坊建于清乾隆五十三年,北面刻聯“開方便門,登歡喜地”,橫額“鷲嶺飛來”。南面刻聯“自漢自唐數千載相傳勝境,為神為佛億萬年永固皇圖”,橫額“三教圣人”。上有佛、道、儒先祖釋迦牟尼、老子、孔子的造像。牌坊后寺院山門為巨型塊石修砌的拱形門……[詳細] |

| 延安鳳凰山麓革命舊址AAA    鳳凰山麓革命舊址是中共中央舊址,位于寶塔區鳳凰山腳下,1937年1月至1938年11月,毛澤東等中央領導在此居住,是中共中央到延安后的第一個駐地。1937年1月13日,毛澤東、張聞天、朱德等進駐延安,當晚下榻在延安抗日救國會住地羅廷楨院。19日,中共中央事務機關安排毛澤東離開羅家院,住進鳳凰山下李建堂的石窯里。1937年2月9日晚,毛澤東會見了第一個進入延安采訪的中國新聞記者、《大公報》記者范長江,與之通宵長談。范長江后將采訪所得整理為《陜北之行》發表,范長江記道:他那個窯洞,除了一個大炕之外,還有一張木椅,一張桌子,一條木凳,一盆木炭。木桌上放了許多紙條,還有經濟學和哲學書籍,桌上燃起油燭。……[詳細] |

| 萬安禪院石窟AAA  萬安禪院石窟位于陜西省黃陵縣雙龍鄉峪村西。萬安禪院石窟,又名雙龍石窟、石空寺。始鑿于北宋紹圣二年(1095年),政和五年(1115年)完工。明清兩代有所增鑿擴建。僅有1座大型洞窟,保存大小造像千余尊,造像游記、題記、題刻十余方。石窟依山開鑿,坐西朝東,單窟,窟平面呈“T”形。窟口處鑿有三開間仿木構窟檐,通面闊5.04米。明間闊2.02米。八角形檐柱,檐間刻出四鋪作斗拱、素枋等。寶裝覆蓮柱礎。窟平面呈“凸”字形,分甬道、窟室。甬道長3.75米,寬2.75米,高3米。窟室面寬9.2米,進深8.4米,高約5.3米。中央佛壇上有接頂屏壁。壇上供三世佛,左右壁高浮雕三尊立佛和一尊藥師佛,高2.55-3.……[詳細] |

| 開元寺塔位于陜西省延安市富縣城西的西山半山坡上,建于唐開元年間,原建十三層,現存十一層。為陜西省省級重點文物保護單位。開元寺塔,也名西山塔,陜西省省級重點文物保護單位。位于富縣城西500米左右的龜山半坡上。開元寺和塔建于唐開元二十八年(740年)至二十九年,寺院早已被毀,現僅存塔。塔為樓閣式磚塔,面向正東,平面呈四邊四角形,空心,底邊長8.41米,原建十三層,現殘存十一層,頂層殘缺,殘高41.8米。塔內有方形小室直通塔頂。底層正東辟有券門。塔內原有木梯可以攀,現已毀。塔身各層均辟券門。第四層東門兩側飾有假窗。一至六層有斗拱,整個寶塔構造風格酷似西安小雁塔,古樸莊嚴,氣勢宏偉。……[詳細] |

| 石泓寺石窟又稱川子河石窟,位于延安市富縣城西65公里直羅鎮川子河北岸。始建于隋代大業年間(605年~617年),唐、宋、元、明歷代斷斷續續建造了一千余年,最后建成石如刀切,分布于東西長約70米、一字排列的大小七個洞窟。主洞前有木結構三開間二層樓房。樓前接寺院,院門正上方雕刻有“石泓寺”匾額。1號窟,窟平面呈長方形,近窟后壁及左右兩壁處辟有壇基,去基正面為釋迦、老子、孔子造像,窟壁有明嘉靖年間(1796年~1820年)題記,記載此窟為“三教洞”。2號窟,窟平面為長方形,壇基上為一佛二弟子像,窟東壁開龕,內雕一佛二菩薩,龕旁有題記,“宋開寶二年,李庭寶造釋迦牟尼佛、菩薩共三尊”。西壁有宋開寶二年的……[詳細] |

| 延一井舊址,全國重點文物保護單位,清代采油井舊址。位于陜西省延長縣城西門橋小學院內,是中國大陸地區最早的一口采油井。清光緒二十九年(1903年)開辦延長煤礦,光緒三十三年(1907年),陜西巡撫曹鴻勛聘請日本技師佐藤彌四郎開鑿油井。同年九月三十日出油,日產原油1.5噸。該油井被命名為“延一井”,油井舊址現保存有抽油機等全套設備。班固所著《漢書·地理志》載:“高奴縣有洧水,肥可燃。”酈道元所著《水經注·河水》也記載:“高奴縣有洧水,肥可燃,水上有肥,可接取用之”。洧水即為延河一支流,“肥可燃”則是指洧水水面上漂浮著的一種肥膩的物質,可以燃燒。這是目前所知我國古代最早的關于石油的文獻記載。到了唐代……[詳細] |

| 延安陜甘寧邊區高等法院舊址位于延安寶塔山南面的龍灣山。1937年1月中央紅軍進駐延安城后,開始行使政權的建設、管理和統治。在吸取瑞金司法經驗的基礎上,于同年7月設立了延安陜甘寧邊區高等法院,開展司法和立法工作。延安陜甘寧邊區高等法院成立于1937年7月9日,其前身是中華蘇維埃共和國西北辦事處司法部,謝覺哉、董必武、雷經天、王子宜、李木庵、馬錫五等先后擔任邊區法院院長或主持工作,法院內設民事法庭,刑事法庭,檢察處,書記室,司法行政處,總務科和監獄等機構。高等法院在黨中央的重視支持下,接受邊區政府的領導和邊區參義會的監督,獨立行使司法職權。在艱苦的戰爭環境中,積極探索,勇于實踐先后履行了三級三審制……[詳細] |

| 魯迅藝術學院后改名為魯迅藝術文學院,簡稱:魯藝。位于今天延安市城東約5公里一個名叫橋兒溝的地方。學院校址是利用橋溝的一座教堂和教堂周邊的窯洞而建立,教堂的大廳當做上課的教室,窯洞當做校舍。據說橋溝的教堂是西班牙的一位傳教士集資修建的,傳教士名叫:神甫。“魯藝”成立之初并不在橋溝,而是在延安府城的北面的北圍城(今天的軍分區一帶)。1938年2月,由毛澤東倡導、周恩來等人的鼎力支持下,以魯迅先生的名字命名了一所旨在為共產黨培養文化藝術干部的學校:魯迅藝術學院。1938年4月10日在大禮堂舉行了成立及開學典禮,毛澤東自任院長,-同年4月從延安中央黨校畢業后來到“魯藝”擔任戲劇教師。“魯藝”成立最初設……[詳細] |

| 秦始皇吞并六國,統一華夏之后,除其它政績外,還辦了兩件舉世矚目的大事:一是修筑了萬里長城;二是修建了一條類似今天的高速公路——秦直道,陜北俗稱“皇上路”“圣人條”。是秦始皇于公元前212至公元前210年命蒙恬監修的一條重要軍事要道。秦直道南起京都咸陽軍事要地云陽林光宮(今淳化縣梁五帝村),北至郡(今內蒙古包頭市西南孟家灣村),穿越14縣,700多公里。路面最寬處約60米,一般亦有20米。據《史記》載:“自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百里。”《漢書》稱:“道廣五十丈,三丈而樹,厚筑其外,隱以金椎,樹以青松”。可見其工程這艱巨、宏偉。且不論秦始皇不恤民力,但秦直道的確可稱謂世界公路工程奇跡,是中華民……[詳細] |

| 龍王辿遺址位于宜川縣壺口鄉龍王辿村北,即壺口景區蔡家窯服務區內。2006年-2007年,考古人員在這里發現了21處舊石器時代晚期遺存。遺址出土了2萬多件距今2-1.5萬年以前的石制品及動物骨骼,并發現20多處用火遺跡,為探究黃土高原東南部邊緣地帶舊石器時代晚期文化面貌,探究黃河中游地區舊石器時代向新石器時代過渡時期的文化演進與環境變化等提供了科學證據。遺址中發現的磨制石鏟是近年來我國舊石器時-古工作的一項重大收獲,長12.7厘米,寬9.2厘米,厚0.8厘米,是目前國內發現年代最早的磨制石器之一。該項目榮獲國家田野考古獎3等獎。龍王辿遺址位于壺口上游1公里處,是重要的黃河古渡口,也是上流船只必須……[詳細] |

| 蘆山峁遺址位于陜西省延安市寶塔區李渠鎮蘆山峁村西北側的梁峁上,西鄰延河支流陳團溝、新堯溝兩條河溝,整體地形呈“山”字形,分布面積超過200萬平方米,屬于超大型史前聚落遺址,始建年代為廟底溝二期晚段,距今約4500年,將延安的筑城史至少向前推了2300年。屬新石器時代龍山文化遺址。1965~1967年,這里曾先后出土了一批玉器,其中的玉刀、玉虎、玉笄造型別致,較為珍貴。1988年經勘察,該遺址占地面積80萬平方米,發現有1~2米厚的文化層,有灰層、灰坑、居住面、墓葬等。采集的標本十分豐富,主要為夾砂灰陶和夾砂紅陶。紋飾為籃紋、附加條帶紋和交錯繩紋,可辨別器型有罐、甕等,同時還發現了石鐮等器物。2……[詳細] |

| 張思德(1915-1944),四川儀隴縣人,1933年參加紅軍,1935年參加紅四方面軍長征,并隨部隊到達延安。1942年10月,中央成立警備團,負責黨中央的保衛工作。警衛一連班長張思德因個子大、身體好被調到警衛隊工作。他沉默寡言、吃苦耐勞,項項工作都很出色,毛澤東很喜歡他。1944年,中央決定次年在延安召開黨的第七次全國代表大會。為解決與會代表的烤火問題,中央的鄧捷負責調人去安塞燒炭。因缺乏會燒炭、打窯的人,就請警備團去人做技術指導。張思德會打窯洞和煙道,和另外兩人被派前往,張任副隊長。9月5日,天下著雨。張思德和戰士小白一起挖一個新的炭窯時,因土質松軟,上面雨水滲透,造成塌方。張思德把小白……[詳細] |

| 嶺山寺塔位于陜西省延安市南寶塔山上,俗稱延安寶塔,始建于唐大歷年間(766-779年),宋慶歷年間(1041-1048年)重建。金大定九年(1169年)在塔旁建寺,塔從寺名,為嶺山寺塔八角九級樓閣式形制,高44米,底層至二層上塔梯道取壁內折上式,二層以上為木扶梯。嶺山上除寺塔外,還有宋代范仲淹所立書院、范書摩崖石刻及明代鐵鐘等文物古跡。全國重點文物保護單位。又名延安寶塔,已成為革命圣地延安的象征,被列入延安革命遺址范圍。位于延安城東南嘉嶺山上。興建于唐代宗大歷年間,金、明兩代曾進行過維修。現存建筑屬于明代風格。為八棱九層樓閣式結構,通高44米,底層每邊長4?6米。辟有高2.35米南北塔門兩個,……[詳細] |

| 位于洛川縣土基鄉富城村南二里左右。富城村是故富城所在地,所以又稱萬鳳塔為富城古塔。萬鳳塔平面為八邊八角,塔身系磚砌成,底邊長3.2米,塔高40余米,分為十三層。塔正面門額上刻有“萬鳳塔”三字。塔身外每層均著唐宋門窗斗拱裝飾。塔的用磚中,亦見有唐代手印磚。塔身處每層又造有小龕,內置各種石刻雕像。雕像多為佛像,但第三層小龕中,分別置有西游記中人物唐僧、孫悟空、豬八戒和沙和尚一組雕像。萬鳳塔的建造形式與富縣直羅柏山寺塔極為相似,其建造年代應也相同。萬鳳塔系唐代建成,宋、明兩代均有重修,因而留下各時代特點。萬鳳塔東五里處有富臺一座。在此眺望,更覺萬鳳塔壯觀。相傳富臺為宋代縣令本純右建造。有《富臺》詩贊……[詳細] |

| 時代:北宋鐵邊城遺址是陜西省重點文物保護單位。位于延安城西北吳旗縣城西北45公里處,地處陜、甘、寧三省交界處。鐵邊城為西夏毅宗奢單都二年(1058)所建,初名定邊城,明英宗正統二年(1437)改名鐵邊城。背靠東山,西、東、南三面臨川,開有三門,周長2500米。遺址夯筑城墻最高處殘高9米,最寬處7米,城墻北面大部分有窯洞,保存完整。城東北角有水牢一座,現只留殘墻斷壁,長39米,寬15米。城東南角有一完整的烽火臺,寬6米,高9米。北城墻外有校場和點將臺,占地近1公頃。古城內文化堆積層厚2米,地面有大量磚石、骨頭、瓦片、宋瓷片等。2013年5月,被國務院核定公布為第七批全國重點文物保護單位。……[詳細] |