甘肅省全國重點文物保護單位介紹

白銀市 天水市 慶陽市 酒泉市 隴南市 蘭州市 張掖市 武威市 甘南州 定西市 平涼市 臨夏州 金昌市 嘉峪關市 甘肅省文物古跡 甘肅省紅色旅游 甘肅省名人故居 甘肅省博物館 甘肅省十大祠堂 5A級景區 4A景區 甘肅省十大景點 甘肅省十大免費景點 全部 甘肅省特產 甘肅省美食 甘肅省地名網 甘肅省名人 [移動版]

| 馬家窟遺址因首先發現于臨洮馬家窯而得名,距今約5000--4500年。它包括新石器時代較早期的馬家窯文化和較晚期的齊家文化,還有更晚期的“寺洼文化”。下部迭壓著廟底溝類型文化層。房屋有方形,圓形,多為地下穴式,房址旁有公共墓地。隨葬彩陶較多,底色以橙紅為主,主要是黑彩(個別有百彩)花紋。石器有石鏟,石刀,石鐮,石磨等,也有盤狀器,鏟形器,磨制較細。此外,1975年在馬家窯出土了一件鋼刀,經堅定為青銅器。馬家窯類型號的彩陶制造業,從地域上講,不斷擴大規模,使其范圍焉到河西歐國家走廊,南到青海東北和四川北部,北至寧夏南部,東面包括整個甘肅東部。1923年8月至1924年,瑞典地質學家安特生在甘肅、……[詳細] |

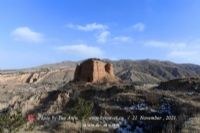

| 玉門關遺址座落于甘肅省敦煌縣城西北80公里的戈壁灘上。玉門關是中國古代十分著名的關塞。唐代著名詩人王之渙的詩句“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”(《涼州詞》)曾廣為傳頌,真實地描寫了古代蒼涼、遼闊的邊塞風光,給人留下了十分深刻的印象。相傳西域的和田玉就是經過此關輸入中原的,故而得名。文獻記載漢武帝為了切斷匈奴與羌人的聯系,聯絡西域各國共同抗擊匈奴,在河西地區建立了著名的“河西四郡”,據守兩關,玉門關即所據兩關之一,是漢“玉門都尉”的治所所在地。漢魏以來,玉門關一直都是通往西域諸國最西邊陲的重要關隘,也是著名的“絲綢之路”北路的必經之地。玉門關一名“小方盤城”,現在關城周垣尚在,平面呈方形。關的……[詳細] |

| 秦長城遺址最西端再甘肅臨洮縣城東23公里堯甸長城坡。南北向,黃土板筑,殘高1米左右。是秦代長城西端的起點,斷斷續續經渭源,隴西,通渭,會寧,靜寧等8縣入寧夏后,又回到甘肅境環縣,慶陽縣入陜西省,翻山越嶺,飛渡溝壑,穿沙漠草原,蜿蜒東去,止于鴨綠江畔。渭源境內的秦長城,是戰國時期秦昭襄王滅義渠戎以后所筑的,是我國歷史上最古老的長城地段之一。西起臨洮東三十里鋪的殺王墳,從東峪溝長城坡,上陽山進入渭源縣境內,經地兒坡、樊家灣、文昌宮、秦王寺、石堡子、陳家洼、方家梁、城壕、高咀山、馬家山、下鹽灘、陽山等四個鄉鎮十四個村盤垣三十七公里,從野狐灣進入隴西縣境。這段古老的長城,大部分地段殘高在3米左右,少數……[詳細] |

| 林家遺址位于甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣東塬鄉林家村北,大夏河南岸二臺地上。文化內涵以馬家窯類型為主,包含有馬家窯類型早、中、晚期的文化遺存,是馬家窯類型的代表性遺址。近年來,甘肅省博物館文物工作隊、臨夏回族自治州文化局,曾先后在這一帶調查,發現馬家窯、半山、馬廠、齊家、辛店等文化遺址十余處。1977年4月至7月和8至11月發掘總面積將近3000平方米。發現馬家窯時期房屋遺址27處,制陶窯址3處,灰坑98個。從地層上初步搞清林家遺址馬家窯類型文化遺存早、中、晚三個階段的堆積關系,為文化遺物分期奠定了比較可靠的基礎。此外,還清理齊家文化房屋遺址三處,墓葬一座;漢代木槨墓一座,唐代土洞墓六座和……[詳細] |

| 羅川趙氏石坊位于甘肅省慶陽市正寧縣羅川鄉街中心。羅川趙氏石坊在羅川城中心共三座:恩寵坊、天官坊、清官坊。恩寵坊為明吏部稽勛司郎中趙邦清于萬歷四十五年為其嫡母劉氏、生母高氏所立。天官坊和清官坊系當地府縣官紳為趙邦清所立。據《正寧縣縣志》記載:趙邦清,字仲一,號乾所,明時真寧(今正寧永和)于家莊人。曾出任山東滕縣縣令,后-為“吏部文選司主事”,官至“吏部稽勛司郎中”。他的父親趙應魁也曾-為“奉政大夫”。明萬歷二十五年,當湯顯祖在山東滕縣遇見這位羅川-時,他已經在當地任職五年。經過打擊豪強惡霸,重新丈量全縣土地,徹底稽查稅賦、招募饑民,以工代賑,興修水利,完善生產設施,推廣新耕作技術等一系列的工作,……[詳細] |

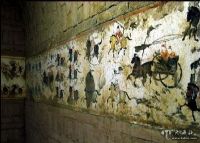

| 踏實墓群位于瓜州縣鎖陽城鎮鎮政府東南7千米處的戈壁灘上。 1944年發現,1987、1989年當地文物考古工作者進行了調查。1990年,甘肅省文物考古研究所發掘了一號大墓。1997年、2005年安西博物館對被盜的二、三號墓葬進行搶救性發掘。墓群分東、西兩個墓區。東墓區面積約5000萬平方米,有礫巖洞室墓225座,其中大型墓8座,集中于墓群西部。位于墓群中部的一號大墓,俗稱“四個墩子”,其地面遺跡有塋圈、神道、墓闕、封土等。塋圈的圍墻基本呈方形,東西131米,南北長128米,高1.3米;神道也是用砂礫堆積成梁,長234.2米,寬18米;有墓闕4座,分別位于神道南北端的東西兩側。其中神道北端東側單……[詳細] |

| 五泉山建筑群位于蘭州市城南皋蘭山北麓五泉山公園景區內。主要包括莊嚴寺、浚源寺、二郎廟、文昌宮、大悲殿、武侯祠、地藏寺、嘛呢寺、酒仙祠、千佛閣、三教洞、清虛府、萬源閣、青云梯、木牌坊、山門、半月亭、企橋、秦公廟、太昊宮、澄碧滴翠水榭和漪瀾亭,共22組,建筑面積1萬平方米。五泉山古建筑群始建于元,后經歷代整修、遷移隋、唐、明、清建筑,形成了現在的格局。 五泉山建筑群依山而建,以中麓牌坊至文昌宮為主軸,并有東西兩翼,以兩條山腳至半山的爬山廊,將整個中軸線上及其兩側的建筑環拱,形成閉合空間,使各組建筑遙相呼應。莊嚴寺原位于城中鼓樓西,唐初建,元至元年間重修,明成化十六年(1480年)再修,1996年整……[詳細] |

| 火燒溝文化遺址位于甘肅省玉門市清泉鄉境內312國道邊,范圍約20平方公里,中心面積0.2平方公里,距玉門市區20公里,是甘肅六大古文化遺址之一,是一處新石器時代后期的人類文化遺址,距今約3700年。因火燒溝文化的出土地周圍是一片紅土山溝,土色紅似火燒,所以這一古文化遺址被考古界稱為“火燒溝文化”。1976年甘肅省文物考古隊對其進行了大規模發掘,在遺址中心邊緣發掘古墓葬312座,出土了大量珍貴的陶器、銅器、石器、玉器、骨器和部分金銀器。最為突出的當推大量的陶器,它們大多制作精細,造型別致,其中不少屬于珍品,如人型彩陶罐、人足彩陶罐、魚型陶塤、鷹嘴壺、三狗方鼎等已被定為國家一級文物。出土的20多只……[詳細] |

| 磨咀子和五壩山墓群位于武威市涼州區新華鄉纏山村和韓佐鄉宏化村祁連山山前二級臺地上,雜木河從南至北流過,磨咀子居河西,五壩山居河東,二者隔河相望,間距1千米。磨咀子墓區面積70萬平方米。五壩山墓區面積120萬平方米。 磨咀子墓群于1955年發現。1955年和1959年,甘肅省博物館先后進行三次發掘;2001年,2003年~2005年,甘肅省文物考古所等再次進行了發掘。磨咀子墓群墓葬密集,出土文物豐富。發現了馬家窯文化的建筑址、窯穴和大批漢墓。出土了大量馬家窯文化馬家窯類型與馬廠類型的彩陶。兩漢墓葬0土了以《武威漢簡》、《王杖十簡》和《王杖詔書令》為代表的一大批兩漢簡牘文獻和木質文物。 五壩山墓群……[詳細] |

| 北石窟寺位于西峰區董志鄉境內,距市區25公里。始建于北魏永平二年(公元509年),歷經數十個朝代增修擴建,形成了一處規模宏大的石窟群。北石窟寺俗稱大佛寺,是甘肅四大石窟之一。北石窟寺背靠青山,面對碧流,在長12米,高20米的赭紅色石崖之上,開鑿著自北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、清各代窟龕295個,有大小雕像2125尊,窟龕密集,形如峰房,高二十米,長一百二十米,是隴東地區內容最為豐富的石窟。石窟分上中下三層,其中以奚康生創建的一百六十五號窟為最大,它是以七佛為內容的大型窟。七佛造像宏偉精湛,莊嚴肅穆,不失北魏造像的光彩和魅力。伴之七佛而雕造的彌勒菩薩、騎像菩薩、手持日月的阿修羅都是富有藝術感染……[詳細] |

| 石空寺石窟位于中寧縣石空鎮西北的雙龍山南麓。又名大佛寺,雙龍山古稱石空山,山東側石壁峭立,適於開窟造像。這里原有大佛洞、萬佛寺、百子觀音洞、靈光洞等,但如今除萬佛寺外,各窟均被流沙埋沒。石空寺原有大佛洞、臥佛洞、觀音洞、靈光洞、龍王洞等石窟,在石窟前的石壁下建有寺院,寺院中還置有各類塑神像。乾隆《中衛縣志》對石窟作過詳細的描述:“寺在半山,為兩院。東院山門內,重樓依山,樓下啟洞而入,中若著邃屋。……兩院梯上階而上,有真武閣、亦因山窟而室。轉西則新建佛殿巍然,內外各六楹。其前因山筑臺,憑欄遠眺,河流環抱,村堡錯落。”由于這里是格里騰大沙漠的南緣,風沙很大,加上晚清時期,社會--,農村調敝,寺院荒……[詳細] |

| 介 紹 水簾洞為50米長,30米高,30米深的天然洞穴,雨季時洞口流水如垂簾玉珠,洞中有隋朝建造的四圣宮、觀音寺、老君閣等10幾個小殿。拉捎寺與水簾洞相對,建于北魏。在陡峭的山壁上雕有一尊釋迦牟尼坐像,兩側飾以菩薩、神獸等浮雕。 拉稍寺內保存了大量北周至元代的石窟藝術作品。在一塊巨大的崖壁上摩崖浮雕塑造一高達40余米的釋加佛像,崖面三分之二曾為壁畫,現存部分極其珍貴。陡峭的崖壁上有浮雕3尊,兩旁是手持蓮花躬身肅立的脅侍菩薩。崖面上部向前凸出,又加筑風檐以蔽風雨,檐端雕刻飛云走獸,懸掛銅鈴,微風過處,叮當作響,它的整個造型留有小乘佛教的痕跡,在我國石窟藝術中實屬罕見。 千佛洞因壁畫千佛而得名。巖……[詳細] |

| 胡氏民居是2001年6月25日國務院公布的全國重點文物保護單位,是一組布局嚴謹、用料精良,雕梁畫棟,曲徊幽靜的明代庭院建筑群。胡氏民居——明清古建筑、天水民俗博物館、古民居,全國文物保護單位。南宅子,位于天水市民主西路,屬胡氏民居古建筑群體的南半部分,始建于明嘉靖年間,為明代山西按察副使胡來縉的居所。整體建筑以甬道為界分為東西兩部分,是一組布局嚴謹,保護完整的明代庭院建筑。現已恢復其歷史風貌,成為西北地區極具特色的民俗博物館。北宅子與南宅子臨街相望,是胡氏民居古建筑的北半部分,為明代太常寺少卿胡忻的私宅。占地面積1550平方米,建筑面積1245平方米,是明清時期天水民居古建的典型代表和標志性建……[詳細] |

| 位于甘加灘偏東央曲河與央拉河交匯處東北岸臺地上,距縣城約三十三公里,是本縣甘加鄉境內的一座古城遺址。據有關資料記載,它是漢置白石縣舊址,也是河州通往西南蕃的要道之隘口,是當年漢、羌、唐、蕃之邊塞重鎮。是漢與吐谷渾、吐蕃、西夏、角斯啰等王朝劇烈爭奪的戰略要塞。八角城實際上是一個空心十字形城。因為在一個空心十字的各角上有一個城墩,形成八角突出。城名由此而得。該城城墻長2193米,高11米,城內占地面積約200000萬平方米。此城打破一般正方形成四個面和十二個面的常規,有三十六個墻面,加上八個城墩,共由六十個面組成城圍,城外有護城河、壕等附屬設施,東、西北均有甕城。城北因依山而無門,東西甕城內有“S……[詳細] |

| 位于張掖西北12.5公里處。南北長15公里,東西長10公里,是新石器時期的古文化遺址,為全國重點文物保護單位。遺址內有漢代墓葬群,約4平方公里。多數墓葬已被沙埋沒,凡未被沙漠埋沒者,大部分已在解放前被盜掘。1956年國家地質勘查隊進行勘查后,認定遺址底下有古城一座。相傳西漢以前匈奴移居這里,劃疆為小月氏國國都。因當地人稱匈奴為“黑匈”,故稱為“黑水國”。漢墓群南北兩側,有古城堡故址兩座,兩座城堡造型一致,平面為方形。南城堡東西長248米,南北寬222米,東面正中開門,并加筑甕城。門寬7米,墻厚4.6米,夯土厚層0.15米。城堡內建筑物已蕩然無存,地表面有大量磚塊瓷片,還發現石磨等物。北城堡與南……[詳細] |

| 永昌鐘鼓樓,又名聲教樓,位于甘肅省金昌市永昌縣城中四街交匯之處。建于明神宗萬歷十五年(1587年)。鐘鼓樓東西寬22米,南北長23米,分樓閣和樓臺兩部分。臺基邊寬22米,高7.2米,通高24.5米;樓閣重檐廡殿頂共二層三檐,下層面寬三間,進深三間,四面置格扇門,門左右置楹窗,斗拱為雙翹無昂,共五踩,卷剎弧線。上層屋檐及檐柱向內緊收,面闊仍同下層。最上層為屋頂,上置寶頂。樓臺以夯土板筑,四周包磚,兩道拱門縱橫其中,通達四街。樓體四面各懸巨匾三塊,匾文為“麗日摩云”,“民淳俗美”,“金闕迎恩”,(東上、中、下);“文運天開”,“魁壁聯輝”,“云錦天香”(南上、中、下);“中天一柱”,“懷柔西域”,……[詳細] |

| 五個廟石窟位于肅北蒙古族自治縣。由五個廟和一個廟組成。初創于北魏晚期,續修于五代、西夏時期。現存窟龕21個。五個廟開鑿于縣城西北20公里的黨河西岸崖壁上,分為南區和北區,兩區相距200米。南區現存洞窟4個,北區現存北朝晚期洞窟遺址15個。南區窟前堆積物和北區石窟均未清理。其中,五個廟第1窟為中心柱窟,窟內現存有釋迦牟尼八相變、文殊經變、普賢經變、水月觀音經變、金剛界曼荼羅、千手千眼觀音經變、熾盛光佛曼荼羅、涅槃經變等壁畫。壁畫大多保存完好,顏色鮮艷。第3、4窟均為佛殿窟,第3窟內存有維摩詰經變和勞度叉斗圣變,第4窟內存有釋迦牟尼說法圖、文殊經變和普賢經變。一個廟開鑿于縣城西10.5千米的浪河灣……[詳細] |

| 重修護國寺感應塔碑(西夏碑)原位于涼州(今武威)的護國寺內,現存甘肅省武威市文化館。碑鑿刻于西夏天祐民安五年(1094年),是西夏文碑刻的珍貴遺物。西夏碑的碑身高2.5米、寬0.9米,兩面刻文。一面刻有西夏文,以西夏文篆字題名,意為“敕感應塔之碑文”;正文是西夏文楷字,計28行,每行65字。另一面刻有漢文,碑頭有漢文小篆題名“涼州重修護國寺感應塔碑銘”;正文是漢文楷書,計26行,每行70字。第一行和第二行的上半段殘缺。碑文的四周有線刻的卷草紋,碑頭題名的兩側各有一個線刻的伎樂菩薩,作舞蹈狀。題名的上端是云頭寶蓋。線刻伎樂菩薩、寶蓋、卷草紋圖案等,線條流暢,形象生動,是迄今所存為數不多的西夏藝術……[詳細] |

| 塔兒灣石造像塔合水縣城東北部約70公里的太白鄉苗村川塔兒灣村,堪稱中國造像像塔而聞名,那一座造像塔,始建于宋代,以鑿磨的紅砂巖石條塊疊砌而成,平面呈八角形密檐式建筑,共十三層,系省級文物保護單位。《中國名塔》一書認為它是中國最為纖細的古塔,將其列為稀有的古建筑和珍奇的名勝之一。高約12米,經寬一點四米,原無臺基及基座,形體清癯纖細,塔身第一層特高,達兩米。第二層以上逐漸縮短,二、四層南面各設一假門,各層有塔檐,檐下出疊澀兩層。檐角有仿木轉角斗拱,檐下雕出檐緣,檐上雕出筒狀瓦櫳。塔頂為石雕剎柱,剎基以上為相輪三匝,華蓋一層上置寶珠。塔身第一層,每面約有浮雕石刻造像,雕刻技法纖巧細膩疏密相間,每面……[詳細] |

| 《新修白水路記》摩崖石刻位于甘肅省隴南市徽縣城南28公里大河店鎮大石碑村白公路左側的懸崖上,于北宋嘉祐二年(1057年)二月六日鐫刻,雷簡夫撰文并書。青泥嶺是古蜀道中最為艱難險阻的一段。這里峭壁千仞,高聳入云,江水滔滔,吼聲震天,道路崎嶇,九曲八灣。公元1056年,利州路轉運使李虞卿因青泥嶺道路過于艱險難行,倡議改道新修白水路。李虞卿與知興安軍劉拱、權知長舉縣事良友、順政縣令商應祥、河池縣令王令圖發動數縣軍民,費盡周折,歷時4月,修成自河池驛至興州長舉驛新路50里,沿途作棧道閣道2309間,郵亭、營屋、綱院382間,縮短舊路里程33里,廢掉青泥驛,減省郵兵驛馬156人騎,每年減省驛廩鋪糧500……[詳細] |