甘肅省全國重點文物保護單位介紹

白銀市 天水市 慶陽市 酒泉市 隴南市 蘭州市 張掖市 武威市 甘南州 定西市 平涼市 臨夏州 金昌市 嘉峪關市 甘肅省文物古跡 甘肅省紅色旅游 甘肅省名人故居 甘肅省博物館 甘肅省十大祠堂 5A級景區 4A景區 甘肅省十大景點 甘肅省十大免費景點 全部 甘肅省特產 甘肅省美食 甘肅省地名網 甘肅省名人 [移動版]

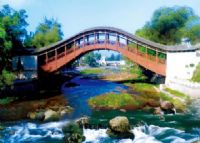

| 渭源灞陵橋AA  “灞陵騰越跨云天,岸柳朦朧鎖雨煙。一瀉隨心古孟浪,清波渭水涌鐵璇。”這是甘肅“臨洮詩詞》主編汪弘祺先生對家鄉名橋的由衷贊美。真的,隴上廊格渭源縣灞陵橋早在本世紀初就已飲譽華夏文化、建筑界、而今,她以更加婀娜本美的靚雨容姿引了中外游人竟聚焦,成為大西北上鏡率最高的華夏廊橋命品。廊橋命品村肅渭源縣灞陵橋,坐落于渭水源頭第一城謂源縣城南南河灘。該格距省城蘭州僅170多km,近百年來,如飛虹似蛟龍的灞陵橋,因其足可與兆宋張擇端名畫《清明上河圖》中的汴梁虹橋相媲美,而電視報刊而成為渭源和隴中泥游標志。號稱“渭水長虹”“渭水第一橋”的灞陵橋,距黃河第一支流渭河發源地鳥鼠山(鳥鼠同穴)品字泉有10公里左右,……[詳細] |

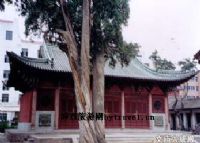

| 秦安文廟AA  秦安文廟秦安文廟,位于秦安縣興國鎮新華街東,創建于元大德元年(1297年),總面積2800平方米。現存建筑有大成殿、崇圣祠、鄉賢祠、名宦祠、樂器庫、祭器庫等。主體建筑大成殿,建筑面積240平方米,單檐歇山頂,上覆琉璃筒瓦,面闊五間,進深四間,梁枋構件均施彩畫,收山、出檐較深,脊飾龍、鳳、牡丹、菊等紋飾,兩稍間檻墻嵌有琉璃盤龍各一條,其梁架結構,斗拱形制和彩畫等均保留有明顯的明代建筑特征,是甘肅省保存較完好的明代木構建筑之一,2003年7月5日,甘肅省人民政府公布其為省級文物保護單位。……[詳細] |

| 御山圣容寺位于永昌縣城北10公里處的御山峽西段,城關鎮金川西村一社。據史料記載,御山圣容寺始建于北周武帝保定元年(公元561年),建成后命名“瑞像寺”;隋大業五年(公元609年),煬帝西巡張掖時,“躬往禮,敬厚施,御筆改額‘感通寺’”;中唐、吐蕃統治河西時,改名御山圣容寺至今。在古絲綢之路上具有較高的歷史地位,是河西地區著名的漢傳佛教寺院之一。御山圣容寺遺址背靠古長城,南北兩山逶迤蜿蜒,山形奇特,被譽為白象托塔。至今保存下來的遺跡:有建于盛唐時期的土基佛塔兩座,形制同西安小雁塔,一塔高16.2米,空心,可登塔頂,2001年7月,國務院批準列為全國重點文物保護單位;有雕制于北魏正光元年(公元52……[詳細] |

| 明肅王墓人稱榆中縣來紫堡平頂峰下的明肅王墓為“甘肅的十三陵”,其實只有十一冢墳墓,埋葬著莊王、康王朱瞻焰,簡王朱祿埤、恭王朱貢琮、靖王朱真淤、定王朱弼桄、昭王朱縉炯、懷王朱紳堵、懿王朱縉、末代肅王朱識鉉和憲王朱紳堯的妻子薛夫人。明代王公貴族把墓地相中在這里,除了迷信風水以外,主要還因為這里有很好的地理環境:頭枕“王冠”(平頂峰),腳踩“玉帶”(苑川河)。墓室結構這座明肅王墓陵寢,其格式和十三陵的墓室一樣,也是一進三室,左右有兩個耳室。所不同的是,十三陵地下宮寢用的是漢白玉石料,石縫也是用糯米汁粘合的。而肅王墓僅僅用青磚箍起,整個體積和空間也比十三陵小得多。此墓開掘后,墓門左上方磚壁上有一個被撬……[詳細] |

| 金天觀在蘭州市七里河西津東路,肅莊王建于明建文一年(1400),占地54畝。在此之前,唐為云峰寺,宋為九陽觀。因地處城池正西,在五行中西方屬金,故名金天觀。當時的金天觀是蘭州最大的道觀,宮殿高大巍峨,同廊連貫,觀內漢柏唐槐,古木參天。有四大建筑群:東有元壇祠、洗心道院;中有雷壇;西有英武祠;北面九陽山上有玉皇閣、老子殿;以北有花園,疊石為山,稱山字園。清人郭朝祚曾做《金天觀歌》: 金天觀里多喬木,黛色陰森無夏暑。 大者十圍圍不周,小者亦復如車轂。 狀若怒龍噴濁浪,又如山鬼相撕撲。 據記載,金天觀里原有36株唐槐,稱為“三十六部雷將”。現存唐槐3株、樹齡120年……[詳細] |

| 瑞安堡位于民勤縣城西南3.5公里處的三雷鎮三陶村,修建于1938年,建筑類型屬于近現代代表性建筑,是全國唯一保存最完整的堡寨式民居,是西北地區保存最完整的文化大院。1987年主體建筑維修。1993年3月29日被甘肅省人民政府公布為“省級文物保護單位”。2006年5月25日被國務院公布為“全國重點文物保護單位”。2010年5月至2011年11月,國家投資680萬元對瑞安堡主體建筑進行了重修,構筑物維修。瑞安堡系民國時期民勤縣地方保安團團長王慶云(字瑞庭)的莊院,取其“瑞”“安”二字為堡名。瑞安堡坐東北朝西南,占地5085平方米。城墻高12米,底寬6米,上筑文樓、門樓、武樓、望月廳、西瞭望臺、逍遙……[詳細] |

| 后街清真寺位于甘肅省天水市秦州區人民西路。因秦州城五城相連,該清真寺在西關城東北角,早年稱“西關清真寺”,寺北原畔鄰城墻北垣,其墻被拆后,始臨北關人民路。1970年后,因寺門改在后街澄源巷,從此通稱后街清真寺。后街清真寺歷史悠久。據《天水縣志》記載,“創自元至正年間(1341~1368年),其殿五楹,琉璃碧瓦,丹楹刻桷”。明嘉靖十三年(1534年)《秦州重建清真寺樓碑記》贊曰:“其勢嵯峨,高壓岳陽斯樓也。”后街清真寺建筑合理,雄偉壯觀。清真寺原為三進門:頭道門位于澄源巷北口,為三間木結構牌樓,斗拱處豎書“清真寺”,門楣橫書“漸入福地”,“誦經法祖”;二門在大寺巷內,為單檐大開間牌坊,-“常樂界……[詳細] |

| 八路軍蘭州辦事處紀念館位于蘭州市酒泉路314號,是依據舊址建立起來的蘭州市唯一的革命紀念館,占地面積1260m2,總建筑面積為1776m2,其中“原狀陳列”面積為381m2。1981年9月被甘肅省府確定為省級重點文物保護單位。院內各房均為木質棋盤芯仿古門窗里三院,青磚房脊,具有典型的蘭州民居風格。八路軍駐甘辦事處(后改名為國民革命軍十八集團軍駐甘辦事處)是抗日戰爭時期我黨設立在國民黨統治區蘭州的一個公開合法的辦事機構。由于歷史的原因,辦事處在蘭州有兩處活動舊址。1937年5月為營救失散在甘肅河西走廊、青海等地的西路軍將士,黨中央派張文彬、彭加倫、朱良才等七位同志來蘭籌建紅軍聯絡處,地點設在南灘……[詳細] |

| 馬蹄寺石窟位于肅南裕固族自治縣馬蹄區的馬蹄山中,這里山巒起伏,流水潺潺,松柏蒼翠,綠草如茵,花草飄香,遠在西漢初年,就是匈奴阿育單于的避署勝地。馬蹄寺石窟是一規模宏大的石窟群體。它包括七個小石窟群,迤邐近三十公里,是國家級文物保護單位。民間傳說:天馬下凡時一蹄落在了這里的一塊巖石上,踩下了一只蹄印,寺院由此而得名。馬蹄寺石窟群,包括千佛洞、南北馬蹄寺、上中下觀音洞和金塔寺七個小石窟群。每個小窟群,多的有三十余窟,少的有兩窟,總共有七十多窟。這些石窟中最早的建于晉代,是敦煌人郭某及其弟子所鑿,先為郭的隱居講學處,后人增塑像佛,鼎盛時期曾有僧眾三百多人。到了明朝永樂年間改名普光寺,寺內原存的金鞍、……[詳細] |

| 大灣城大灣城位于甘肅省金塔縣城東北145公里的黑河河岸,東經99°75′,北緯40°38′,城址所處位置為戈壁荒漠地帶,其中分布著零星適宜耕種的土壤。周圍有極少的耐旱植物生長。所依傍的黑河年均徑流量10.9億立方米,相應年均流量34.6立方米/秒。實測最大洪水值900立方米/秒,調查最大值1290立方米/秒。(據鎮夷峽水文資料)歷史沿革:漢武帝元狩二年(前121年),至太初三年(前102年),漢王朝為防止匈奴族的進犯,在河西“列四郡據兩關”的同時,為進一步鞏固邊防,經營西域,在邊地大規模修筑關城、烽、堡等設施,駐守戍兵,并置官開渠,移民屯墾。大灣城即建于此一時期,至王莽末年衰落。遺址概況:大灣……[詳細] |

| 永泰城址位于甘肅省白銀市景泰縣駐地一條山鎮西25公里老虎山北麓,明萬歷三十五年(1607年)筑城,城周約1700米,城垣高12米,四面筑有半圓形城,城門南向,外筑甬城,形似0。現甬城已毀,東北城有損壞,其余保存尚好。城四周有護城河,寬約6米,深1~2.5米,是一道完備的軍事屏障和防御工事,在明清兩代具有重要的戰略地位。據《永泰城記》載,清雍正皇帝二年,忠信公岳鐘琪回鄉祀祖,見龜城之形建議說,永泰城雖建造似龜形,但未有五臟,宜補之,遂在城內為鑿五眼井,以補龜城之五臟,并在北城角設一大池,叫“甘露池”,合諸井并各為二腑,以補龜城地脈,增添龜城之靈氣。古城內原有大佛寺、諸神閣、玉皇殿和數道牌樓等古建……[詳細] |

| 金城寺磚塔在慶陽市西峰區肖金鎮中,北距西峰鎮二十公里。塔始建于北宋政和八年(1118)。肖金鎮原有金城寺,磚塔建于寺中,寺院早毀只留此塔。省級文物保護單位。肖金磚塔八角七層樓閣式,現存六層,高二十一點二六米。與環縣、湘樂古塔似。第一層塔身很高,無臺基和基座,塔開正東門,為晚期修補,單磚券頂,高一點九、寬零點六六,進深一點四六米。高四點二米處始安裝斗拱,每面三朵,共二十四個,另外角斗共八個。整個子身科為仿木結構,一斗三升。其拱高出墻面一厘米。槽升子高出墻面。翹用兩塊長條磚對立,翹下弧為半徑作圓。三才升用長條磚鋸磨而成,上壓耍頭樣子和翹。耍頭三才升上托替木式,斗升全無斗耳。替木上砌平磚一層,兩條線……[詳細] |

| 魯土司衙門由衙門、花園、妙因寺三部分組成。衙門是土司辦理公務及其眷屬居住的處所,座北朝南,一進數院,占地13500多平方米。有建筑物226間,建筑面積5397平方米,有濃厚的民族風格。中軸線上主體建筑物有大照壁、牌坊、六扇門、儀門、大堂、燕喜堂和祖先堂。在各院兩旁配有排列整齊的廊房、廂房和配樓。東側有兩堂,書房及內宅,西側有大倉院及大馬號。大堂為魯土司發布政令、舉行重大典禮、公開審理案件的地方,檐下懸掛著“報國家聲”巨大橫匾,堂內設有木制臺樨。大堂建筑高大壯觀,不僅占據了最主要的建筑空間,而且在布局和建筑結構上調動種種手段,來烘托它的莊嚴肅穆氣氛,集中體現了土司在該地區的中心地位和至高無上的封……[詳細] |

| 大云寺位于城東北隅。原為前涼國王張氏的宮殿。前涼王張天錫升平年間,舍宮置寺建塔,本名宏藏寺。唐武則天天授元年(690),天下諸州各置大云經,遂改為大云寺,后又改名為天賜庵。西夏時,改名為護國寺。全國重點文物保護單位西夏碑,就是天民安五年(1094)為重修寺院感通塔而立,即《涼州重修護國寺感通塔碑》。大云寺是歷史上的名剎古寺,在古代不僅是國內游人游覽的重要勝地,也引起了國外僧人的高度重視。明洪武年間,日本僧人沙門志滿遠渡重洋,主持募化重修該寺院,被傳為中日友好史上的佳話。直到明清,仍然是香火不斷,興盛不衰。1927年大地震,寺院基本被毀,唯有鐘樓巋然獨存。古鐘樓為大云寺建筑的重要組成部分。鐘樓建……[詳細] |

| 懸泉置遺址位于敦煌市甜水井東南2公里吊吊泉溝口西側,敦煌市與安西縣行政區域交界處。南臨三危山支脈火焰山,北與疏勒河流域漢長城烽燧遙望。因出土的漢簡上 書“懸泉置”三字而定名。現存面積約2.25萬平方米,文化層厚0.5—2.5米。地面暴露有灰層、大量繩紋灰陶片、草渣和漢簡。1990年-1992年對遺址進行了系統的科學發掘,發掘面積3000多平方米。懸泉置遺址考古發掘被評為1991年度和“八五”期間全國十大考古發現之一。懸泉置遺址,據出土簡文記載,西漢武帝時稱“懸泉亭”,昭帝時期改稱“懸泉置”。東漢后期又改稱“懸泉郵”,魏晉時曾廢棄。唐以后復稱“懸泉驛”,宋以后又廢置。清代又稱“貳師廟”,“吊吊水……[詳細] |

| 廣嚴院,俗名柏林寺,是古代著名的階州古剎,也是保存較完整的宋代建筑。“險崖棧道居天險,廣嚴寺院乃壯觀。”是武都八景之一,至今已有一千多年歷史。位于福津河畔、甘川公路線上的廣嚴院,距武都縣城東30公里處三河鄉柏林村,據《武階備志》記載:廣嚴院,在階州東六十里,龍x山下,舊福津縣北(唐宋時武階郡治福津縣所轄,故稱福津縣廣嚴院)。始建于宋乾德年間,在南宋紹興中為漲河水毀,無留尺椽寸瓦者。后遷而新建之,起于紹興三十一年,落成于乾道九年,歷經十二年之久,建成屋八十六,為堂二,為察十及鐘鼓而懸之,度弟子十二人,寺院占地2000多平方米。其寺座北朝南,在蒼柏古槐掩映之中,寺內、有一株千年古柏,樹圍八米多,高……[詳細] |

| 西河灘遺址位于甘肅省酒泉市清水鎮中寨村七組村西,處于一條自南而北流向的季節性河流岸的二級階地上。遺址面積約50萬平方米,大部分保留在夾雜有第四紀黃土的沙礫堆積中。該遺址在過去文物普查中被發現,并得到保護。為配合國家重點工程西氣東輸管道施工建設,由甘肅省文物考古研究所與西北大學考古系聯合進行了搶救性發掘。從2003年6月至9月,歷時兩個多月,發掘面積10000余平方米,發現了一處早期四壩文化的大規模聚落遺址,取得了重大收獲。已發掘的遺跡主要有:房屋基址33座,儲藏坑31座,燒烤坑321座,陶窯4座。房屋基址的形式分半地穴式和地面式兩種。發掘0土了大量的陶器殘片,已復原陶器20余件。陶器的形式有雙……[詳細] |

| 在甘谷縣境內,距縣城2.5公里處,有一座正看如旗,橫看似龍的山巒拔地而起,舊名文旗,現名大像山。山上松檜叢生,丁香溢彩,亭臺樓閣依山而建,雕梁畫棟綠樹掩映。山中懸崖峭壁上有大洞窟一個,洞內坐石胎泥塑大佛一尊。大佛石窟開鑿確切年代無從稽考。據有關資料和出土文物考證,甘谷塑佛造像可遠溯北魏。甘肅省博物館石窟藝術專家曾對大佛詳細觀測認定,系盛唐文物。由此可見,甘谷大像山石窟始鑿于北魏,一直到盛唐才規模完備,先后經歷了三百多年。大佛身高23.3米,腰闊10.4米,和顏善目,儀容莊重,頤面豐滿,雙耳垂肩,螺發肉髻,體魄雄偉,斜披袈裟,唇旁短須呈蝌蚪狀,結跏趺坐于蓮座之上,安詳而寧靜地迎接來往游客。大佛洞……[詳細] |

| 破城子遺址位于甘肅省酒泉市瓜州縣鎖陽城鎮常樂村西,當地人歷來貫稱“破城子”、“常樂城”。城東、南、北三面臨耕地,瓜州——鎖陽城鎮公路自城址西側由北向南穿過,外圍為第四紀全新世沉積黃土,東城墻外緊靠沖溝,南墻外緊靠水渠、通往村莊、學校的便道;西南50米有通往鎖陽城鎮東巴兔村公路。東南與踏實漢墓群、漢新溝古城、唐舍利塔(阿育王寺)相望,南與榆林窟、下洞子石窟相望,西北與漢八楞墩相望,正北與漢冥澤相望,形成三足鼎立之形,地理位置十分重要。據《漢書·地理志》敦煌郡廣至縣條、《后漢書·蓋熏傳》李賢注:“廣至故城,在今瓜州常樂縣”。《重修肅州新志·安西衛》古跡條記:“漢廣至縣……。后魏置敦煌、常樂二郡”、……[詳細] |

| 高昌王和西寧王墓位于武威市涼州區永昌鎮石碑溝村。 1973年和1984年,武威文物普查隊前后兩次調查。地面已無封土,均為家族墓,且有立碑,分別為“亦都護高昌王世勛碑”(簡稱“高昌王碑”)和“西寧王忻都公神道碑”(簡稱“西寧王碑”)。1990年,在高昌王墓地發現1座磚室墓,出土有唐代海獸葡萄銅鏡和元代白瓷豆4件、銅鐘1件等遺物。高昌王碑青石質,碑殘,蟠螭首,殘高1.3米,寬1.9米,厚0.52米。碑身殘高1.82米,寬1.73米,厚0.47米。碑陽漢文楷書36行,行殘41字,碑陰為回鶻文,內容詳細記載從巴爾術阿爾忒的斤到太平奴八代回鶻亦都護高昌王世系、事跡及回鶻族起源、流派及西遷等。翰林學士承旨……[詳細] |