易縣全國重點文物保護單位介紹

1、清西陵 AAAAA

清西陵位于河北省易縣城西15千米的永寧山下,是我國規模最大、保存最完整、品種最齊全的清代皇家陵墓群之一,是中國兩千年來陵寢建筑藝術最杰出的代表。在清西陵8300公頃的保護范圍上,建有4座皇帝陵,3座皇后陵,4座王爺、公主、阿哥園寢,共14座陵寢和兩座附屬建筑(永寺福、行宮)。埋葬著雍正、嘉慶、道光、光緒4位皇帝,9位皇后、57位妃嬪、2位王爺、6位阿哥,共計78人。陵區內矗立著千余間宮殿建筑和百余座石建筑,其建筑形式和規制明顯地體現著封建社會典章制度。四座帝陵、三座后陵均用黃色琉璃瓦蓋頂;妃嬪、公主、王爺園寢則以綠琉璃瓦或灰布瓦蓋頂,這些古建筑環抱于蒼松翠柏之中,在浩瀚的林海中競相崢嶸。還有五色祥云縈繞的永寧山,綿綿屏立于陵寢之后。八功遙溯靈源的易水河緩緩流淌于大紅門之前,更使得清西陵乾坤聚……[詳細]

2、燕下都遺址

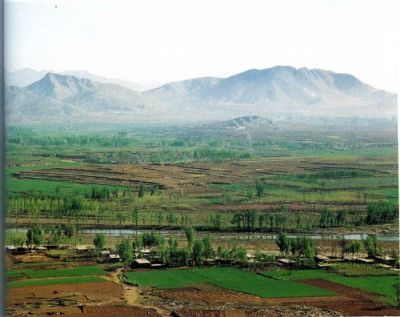

燕下都遺址位于易縣東南,為戰國古遺址。1982年7月23日,燕下都遺址被河北省人民政府公布為省級文物保護單位。燕下都遺址是戰國時期燕國的都城遺址。城址呈長方形,東西長約8公里,南北寬達4公里,是戰國都城中面積最大的一座。城址中部有一道隔墻,將城分為東、西二城。東城分為宮殿區、手工業作坊區、居民區、墓葬區、古河道區五個部分,文化遺存相當豐富,保存較好。西城為一防御性的附城,遺存較少。城址內除出土有銅器、鐵器、陶器、石器等生產、生活用具外,還發現有許多獸首陶水管、筒瓦、板瓦等建筑構件。在河北省易縣境內。燕下都遺址是已知已發現的戰國都城中最大的一座,建于戰國末期燕昭王時代(公元前311年)。分布在平原上,兩河成為天然屏障。燕下都故城呈長方形,東西長約8公里,南北寬約4-6公里,總面積約40平方公里……[詳細]

3、圣塔院塔

圣塔院塔位于河北省易縣城西南2.5公里荊軻山上。戰國末期,燕太子丹為0,廣招勇士。納衛國人荊軻(?一公元前227年)為上卿,修館待之。荊軻好讀書擊劍,性豪爽,游俠,渡易水往刺秦王,未遂遇害身亡。為紀念其“圖窮-見”的悲烈壯舉,后人在荊軻館旁筑一衣冠冢,后又稱荊軻山。于遼乾統三年(公元1103年),在冢上建塔。遼代此處建有圣塔院。明萬歷六年(公元l578年)重修,清代又加修葺。現存此塔及明代重修塔碑、清乾隆癸未《重修圣塔院塔碑記》和明御史熊文熙題《古義土荊軻里碑》。荊軻塔之名,最早見于《弘治易州志》,因塔建于荊軻山上,且傳為紀念荊軻而建,故名。古時每逢清明時節,鄉民都在塔上張掛白幡,設三牲祭品,為荊軻招魂,故俗稱“招魂塔”。原為遼乾統三年(1103年)創建的圣塔院寺內遼塔,不久塔寺俱毀。現僅存……[詳細]

4、北福地遺址

北福地遺址位于河北省易縣太行山東麓地區,史前時代屬黃河下游地區。1985年,河北省文物研究所、吉林大學考古專業和保定地區文物管理所聯合組成的拒馬河考古隊,調查發現并試掘了北福地遺址。1997年,河北省文物研究所對遺址進行了發掘。2003—2004年,河北省文物研究所對北福地遺址進行了連續兩個年度的正式發掘。北福地新石器時代第一期遺存的主要特征以直腹盆與支腳為典型陶器均為夾砂夾云母陶,不見泥質陶。文化面貌與容城上坡一期、磁山早期遺存具有許多相似之處,與燕山南北地區的興隆洼文化也有一些相近因素,它們的相對年代應大體相當,屬較早期的新石器文化遺存。一期遺存的絕對年代大約在公元前6000—前5000年間,即距今8000—7000年之間。北福地新石器時代第二期遺存的主要特征,以釜、缽與支腳為典型陶器,……[詳細]

5、雙塔庵雙塔

雙塔庵雙塔又稱太寧寺雙塔,位于易縣西陵鄉太寧寺村西北1.5公里處的半山腰。現存雙塔均為遼代建筑。南塔的創建年代是南宋紹興十四年(1144年)。北塔為八角十三層密檐式實心磚塔,創建于遼代,雖經明萬歷年間重修,但仍保存著遼代建筑風格。塔通高17.4米,分塔座、塔身、塔剎三部分。塔座為須彌座,束腰部分每角置一力士像,每面分為兩塊,雕有祥云、蝎牛、蚯蚓、金魚等圖案。束腰之上為磚雕斗拱承托勾欄,勾欄也雕刻各種圖案,上置仰蓮座承托塔身。塔身第一層正面辟拱券門,門內有方形天宮,覆斗頂;正面兩側的斜面上各磚雕一菱形欞條的窗戶。每角處均有一磚雕七層小塔,之上為磚雕五踩斗拱承托磚雕檐椽、飛椽等檐部,椽面為筒瓦捉節,角梁為木質,端部置禽獸、風鐸。第二層以上檐部均為磚疊澀而承托檐部,各層檐均掛瓦置等。塔剎為二層仰蓮……[詳細]

6、紫荊關長城

紫荊關,位于易縣城西北45公里處的紫荊嶺上。紫荊關地理位置顯要,關城建在依山傍水,兩峰對峙的廣闊盆地內,四周形成天然屏障,是京西內長城荊關漢朝時為土石夯筑,后歷經各代擴建,修葺,到明洪武初年,則改用石條作基礎,以磚砌面封頂,并用石灰碎石灌注。自明成祖遷都北平(北京)更大興土木,修城建關。在正統、景泰、弘治、嘉靖、萬歷、崇禎年間,都曾改筑、擴建關城,增設城堡、隘口,開鑿盤山道等,使紫荊關形成了一個較完備的防御體系。《畿輔通志》稱:“控扼西山之險,為燕京上游路,通宣府、大同。它是一處重要關隘,位于居庸關、倒馬關之間,與居庸、倒馬合稱“內三關”。紫荊關它是進入太行的要口之一,是“太行八徑”的第七徑,稱為“蒲陰徑”。紫荊關秦漢時稱上谷關,東漢時名五阮關,北魏酈道元在《水經注》中稱子莊關,宋時稱金陂關……[詳細]

7、龍興觀道德經幢

老子道德經幢位于縣城內友誼路。據《天下輿地碑記》載,經幢于唐開元二十六年(738年)立在易縣城西開元觀,南宋乾道五年(1109年)遷至城內南端的龍興觀。經幢通高6米,由座、身、頂三部分組成,清同治十二年為暴風雨吹倒,其后二年重修時位置裝錯。1986年易縣人民政府重修經幢碑亭,以利保護和管理。級別“國保”。龍興觀道德經幢位于中國北部河北省的易縣,該幢是目前中國現存唯一較完整的唐代(公元618~907年)道德經幢。龍興觀是中國唐代北方的著名道觀,現僅存道德經幢及三通石碑。經幢鑿刻建造于唐開元二十六年(公元738年),現高4.29米。幢身正面刻“太上玄元皇帝道德經,大唐開元神武皇帝注”,落款為“易州刺史兼陽軍使賞紫金魚袋上柱園田仁碗奉”。據推測,此幢上的文字為唐代書法家蘇靈芝所書。龍興觀道德經幢的……[詳細]