湖北省全國重點文物保護單位介紹

武漢市 宜昌市 黃岡市 襄陽市 十堰市 恩施州 荊州市 咸寧市 黃石市 孝感市 荊門市 仙桃市 鄂州市 隨州市 神農架 天門市 潛江市 湖北省文物古跡 湖北省紅色旅游 湖北省名人故居 湖北省博物館 湖北省十大祠堂 5A級景區 4A景區 湖北省十大景點 湖北省十大免費景點 全部 湖北省特產 湖北省美食 湖北省地名網 湖北省名人 [移動版]

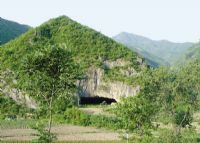

| 黃龍洞遺址位于鄖西縣西北方向30千米處的香口鄉李師關村六組,距香口鄉8千米。洞穴處于秦嶺東坡南段丘陵山地,為舊石器時代洞穴遺址。洞口前有大水河。洞口高出河面約7米。洞穴后部是黃龍山。洞口面向東北,寬約27.8米,高11米,海拔高度為601米。遺址于1984年發現,2002年、2003年湖北省考古所等單位進行了調查和復查。2004~2006年湖北省文物考古研究所、中國科學院古嵴椎動物與人類研究所進行了三次科學發掘。洞穴內出土有7顆人牙化石、30余件石器、10余件植物果殼、數件疑似火燼物塊、10余件……[詳細] |

| 勝像寶塔又稱寶像塔,因其色白又稱白塔。原在武漢市武昌蛇山西首黃鶴樓故址前的黃鵠磯頭,1955年修建武漢長江大橋時,拆遷至蛇山西部、京廣鐵路跨線橋旁。1984年遷入黃鶴樓公園西大門人口處內。位于黃鶴樓正前方約159米、白云閣以西433米處,勝像寶塔塔高9.36米,座寬5.68米,采用外石內磚方式砌筑,以石砌為主,內部塔室使用了少量的磚。是黃鶴樓故址建筑群保存最古老、最完整的單體建筑。1956年被湖北省人民委員會列為省級文物保護單位。勝像寶塔修建于元代至正三年(公元1343年),為威順王寬徹普化太子……[詳細] |

| 孫郭胡城址位于咸寧市咸安區向陽湖鎮鐵鋪村熊家灣,地處一長條形崗地中間,東距老淦水河約600米,東部和北部為寬闊的平原,南部為丘陵山地。遺址于1984年發現,2006年,湖北省文物考古研究所對遺址進行了發掘。城垣因地勢修筑而成,呈長方形,南北長210米,東西寬125米,周長599米,面積為26250平方米。已發現城垣、角樓、城壕、烽火臺等遺跡。城垣有內、外護坡,墻主體寬4~5米,用黃色黏土夯筑而成。南北城垣中部有城門遺跡。南城垣與西城垣拐角處發現角樓。城墻外北、西、南三面有城壕,為人工挖掘而成。烽……[詳細] |

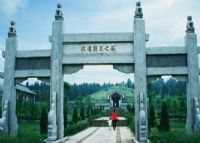

| 鳳凰山古建筑群位于秭歸縣茅坪鎮。因興建三峽大壩,1990年將屈原祠等古建筑遷建于茅坪鳳凰山。鳳凰山古建筑群占地27000平方米,建筑面積約11000平方米,分三大區域布局,屈原祠區、古民居、廟祠區及古橋梁、石刻、城門區。屈原祠,位于鳳凰山古建筑群西南部的屈原紀念景區。原名清烈公祠。建筑面積2870平方米。唐元和十五年(820年)始建、元、明、清歷次維修。1976年7月因興建葛洲壩水利工程遷址并更名為“屈原祠”。中軸對稱布局,保存有山門、配房、大殿、屈原銅像、東西碑廊、屈原紀念館及屈原墓等建筑。屈……[詳細] |

| 百寶寨巖屋位于當陽市西北方向、遠安縣與當陽市交界處的沮水兩岸,距市區20千米。巖屋的最早開鑿年代目前無法考證,至遲于明萬歷年間(1573~1619年)已有記載。清嘉慶、道光、咸豐三朝(1796~1862年)還曾重建過巖屋。百寶寨巖屋由付家巖屋、李家巖屋、官沖巖屋、金鼎觀、磨盤巖屋、青龍土地廟、兵寨、偏巖屋、毛家巖屋、象0山巖屋、綠水巖屋、楊林巖屋、喬家湖巖屋、綠水土地廟、七孔巖、鐘家巖屋、百家洞、龍觀廟、折船山巖屋、五土廟、孫家灣洞、廟崗巖屋、黃鵠灘巖屋及一些零散巖屋組成,數量23處250間左右……[詳細] |

| 大路鋪遺址位于陽新縣白沙鎮土庫村,遺址東北、東南、西南三面邊境為山地環抱。遺址呈不規則長方形,高出四周地面約5米。南北長約400米、東西寬約200米,面積8萬平方米。遺址于1981年發現,1983年、1990年、2003年湖北省文物考古研究所先后行了發掘,發掘面積1658.5平方米。清理不同時期的灰坑、陶窯、房子、溝、井、墓等遺跡。出土新石器時代的遺物以陶器和石器為主。商周時期的出土物除陶、石外,還出土了大量的與礦冶和鑄造有關的遺存。大路鋪遺址屬于新石器時代晚期和商周階段的遺存,其中的商周遺存代……[詳細] |

| 沈鴻賓故居位于咸寧市咸安區浮山辦事處太乙村石烏山下。沈鴻賓生于清道光二十年(1840年),為清軍千總加都司,后因戰功升任臺灣海營提督。清光緒十三年(1887年),積勞成疾,病死臺灣,時年47歲。死后追贈一品封典,授振威將軍加勃勇巴圖魯。沈鴻賓故居建于清同治七年至十二年(1868~1873年),由沈鴻賓本人主持興建,建筑面積約1404平方米。沈鴻賓故居為清晚期湖北地方建筑風格,合院布局,以中央廳堂、天井為中軸,左右對稱。中軸進深三進,左右廂房進深八間。青色小布瓦頂,門樓呈飛檐翹尾狀。共有天井6個。……[詳細] |

| 東周及明代墓群。位于湖北省荊州市荊州區八嶺山鎮,南與長江相望,北與紀山為鄰。中心地理坐標:東經112�15′02″~112�15′07″,北緯30�33′74″~30�33′82″。面積約4000萬平方米。是楚王族墓地和明遼藩王墓地。八嶺山古稱“龍山”,又名八寶山。自然風景優美,“八嶺松云”為舊時江陵八景之一。相傳楚莊王等十余座楚王墓及明代遼藩十一王墓俱在此。八嶺山古墓群東自八嶺山鎮新灣村和馬山鎮安碑村,西至八嶺山鎮楊場村,鎮園林場、銅鈴村……[詳細] |

| 龍王山遺址位于荊門市東寶區子陵鋪鎮美滿村與南橋村交界處,南距荊門市城區約15千米。遺址地處漢水西岸,面積約20萬平方米。遺址于20世紀90年代發現。2007年湖北省文物考古研究所等單位發掘了遺址的墓葬區。發掘面積1700平方米。清理大溪文化至屈家嶺文化時期的墓葬203座,墓葬的分布呈現以大墓為中心、周圍分布著中小型墓。出土了數以千計的陶器和大量的玉器和較多石器。其陶器主要有鼎、杯、罐、缸、曲腹杯、細頸壺、盆、器蓋、紡輪;玉器有璜、環、壁、墜、管及其他飾件。龍王山遺址時代屬大溪文化晚期至屈家嶺文化……[詳細] |

| 陰湘城遺址位于湖北省荊州市馬山鎮北約4公里處,為新石器時代古城址。該城址平面呈圓角長方形,中部的一條縱向沖溝將遺址分為東、西兩部。城址東西長約580米,南北殘寬約350米,面積約20萬平方米。東、南、西三面城垣基本保存較好,現存城垣寬度一般為10~25米,城垣外有城濠。已發現房屋基址13座、陶窯4座、甕棺8座、灰坑及水稻田的遺跡,城濠內發現了大量的動植物遺跡和文化遺物。其0土的漆木鉞柄,是目前中國新石器時代惟一的一件保存完好、且色澤艷麗如新的漆木器,使長江中游漆工藝的時代提前了2000多年。屈家……[詳細] |

| 北伐戰役遺址北伐戰爭汀泗橋戰役遺址位于咸寧市汀泗橋鎮京廣鐵路西側西山頭上,距汀泗橋鎮500余米,為國務院重點文物保護單位。此地東靠群山,西臨大湖,一橋飛架,構成天險,素為兵家必爭之地。第一次國內革命戰爭時期,1926年8月25日至26日,國民革命軍第四軍鐵軍葉挺獨立團等將士同吳佩孚的北洋軍在此展開了一場空前的激戰,北伐軍大敗吳佩孚的北洋軍,使反動軍閥吳佩孚從此一蹶不振,為北伐軍進軍武昌開辟了道路,在中國革命史上寫下光輝的一頁。為紀念此戰役中犧牲的英雄們,在此興建烈士墓、紀念碑、紀念亭等。墓為長方……[詳細] |

| 八七會議舊址位于湖北省武漢市江岸區鄱陽街139號。會址為一棟三層的西式樓房,建于1920年,原是英國人建造的公寓,名為怡和新房,一樓是外商開辦的商店,二、三樓為住房。1927年國民革命軍北伐占領武漢后,二樓是蘇聯援華農業顧問洛卓莫夫的住處,八七會議就在洛卓莫夫的住房內召開。現舊址保存完好,已按當年舉行會議的原樣進行復原陳列。一樓辟為陳列室,展出會議通過的《告全體黨員書》等重要文件的復印件和全部會議參加者的照片及其生平簡介。1980年,鄧小平為紀念館題寫了八七會議會址的門匾。1927年,蔣介石、汪……[詳細] |

| 向陽湖文化名人舊址位于咸寧市咸安區向陽湖鎮,主要包括五七區、窯廠區、紅旗區、向陽區,總面積約78,000平方米。1969年9月,中華人民共和國文化部在湖北咸寧向陽湖(原名關陽湖)建立“五七”干校,下設文化部機關、文聯作協口、出版口、文物口、電影口,共分五個大隊。6000余名文化人,先后在干校當過學員,其中,在全國乃至世界享有盛譽的名人174人,如謝冰心、馮雪峰、沈從文、嚴文井、張天翼、張光年、陳白塵、臧克家、李季、馮牧、蕭干、孟超、侯金鏡、郭小川等,都曾在這里勞動和生活過。舊址內房屋144棟,有……[詳細] |

| 全國重點文物保護單位,省級重點文物保護單位。龍港鎮位于湖北省陽新縣西南部,106國道縱貫穿全境,鎮區距黃石市60公里。龍港革命舊址群位于湖北省陽新縣西南部的龍港鎮,地處湖北的陽新、通山和江西的武寧、瑞昌4縣交界處。龍港是一個歷史古鎮,明代稱龍川市,晚清稱龍港市,現為龍港鎮。龍港革命舊址群是土地革命戰爭時期的歷史遺產。1927年9月,黨在龍港領導秋收暴-動,實行工農武裝割據。1929年至1930年,李燦、何長工、彭德懷率紅五軍先后進駐龍港,開創鄂東南革命根據地。嗣后,直屬中央的鄂東特委、隸屬中共湘……[詳細] |

| 桂花樹遺址位于松滋市大溝口村、松滋市與公安縣交界的王家大湖南部的臺地上,遺址呈長方形,面積54,000平方米。該遺址于1974年發現,同年湖北省博物館等進行試掘。文化堆積厚達2.5~5.5米。文化內涵以大溪文化為主。石器采用了切割、鉆孔等技術,器形規整,有鏟、斧、錛、鑿、雕刻器等。陶器數量多,器形有鼎、碗、缽、簋、盤、豆、罐、甕、壺、雙腹杯、直筒瓶、器蓋、器座等。部分紅陶器器表或上部施有深紅色的彩衣。其它還出有玉刀、玉鐲、玉璜、玉墜、陶球等。考古發掘還發現了少量屈家嶺文化、石家河文化的文化遺存。……[詳細] |