江西省全國重點文物保護單位介紹

贛州市 吉安市 上饒市 宜春市 九江市 南昌市 撫州市 萍鄉市 景德鎮市 鷹潭市 新余市 江西省文物古跡 江西省紅色旅游 江西省名人故居 江西省博物館 江西省十大祠堂 江西省十大古村 5A級景區 4A景區 江西省十大景點 江西省十大免費景點 全部 江西省特產 江西省美食 江西省地名網 江西省名人 [移動版]

| 時代:新石器時代拾年山遺址位于新余市渝水區水北鎮拾年村東面,其西南10里之地為蒙山之陽,東南北三面有蒙河水系環流,是一座臺地型古文化遺址,分布面積約6000平方米左右。該遺址系1984年10月考古調查發現;曾先后三次進行考古發掘,出土遺物石器有:钁、鋤、斧等;陶器有:鼎、缸、簋、杯等器物4000余件;清理墓葬136座等。通過大面積揭露和發掘資料表明,拾年山遺址是一座具有一定布局特色的原始村落遺址,整個遺址以高出周圍數米為自然壕溝,它的北部為居住區,南部為公共墓區,東部系作坊區。其文化特征第一期文化與馬家浜文化、大溪文化相似,年代測定距今約5500~6000年;第二期文化與薛家崗三期文化相似,年……[詳細] |

| 瑤里是著名的皖贛邊區三年游擊戰爭的根據地之一。1937年七·七事變后,形成全面抗戰的局面,中國共產黨提出國共合作,共同抗日的政治主張,并將南方八省十四個地區的紅軍游擊隊改編成國民革命軍新編第四軍。為了勝利完成紅軍游擊隊的改編工作,新四軍高級將領陳毅于1937年底至1938年初親臨瑤里指導。整編工作分統一番號,思想整頓,加強軍事訓練,擴編等四步進行。1938年1月,新四軍在瑤里敬義堂設立了招兵處,并分別到祁門、休寧、至德和浮梁、景德鎮的廣大農村城鎮宣傳,十多天擴軍200多人。部隊在整編期間,召開了邊區游擊隊和地方黨組織干部會,傳達了黨中央關于改編的決定和南方游擊隊改編為新四軍的具體指示,同時宣布……[詳細] |

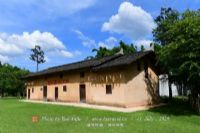

| “紅色故都”瑞金是中華蘇維埃共和國的首府,瑞金縣境留內有諸多革命遺址,主要分布在葉坪村、沙洲壩、云石山等地。1931年9月28日,毛澤東和-指揮根據地軍民粉碎了敵人第一、二、三次“圍剿”,在葉坪村建立、發展和鞏固中央革0據地。1931年11月7-20日,在此召開第一次中華蘇維埃共和國工農兵代表大會,通過了《憲法大綱》、《勞動法》、《土地法》及經濟政策等重要決議,宣告中華蘇維埃共和國成立,毛澤東為主席。葉坪村的革命遺址有毛澤東和-舊居、中央工農民主政府舊址、紅軍檢閱臺、紅軍戰士紀念塔、公略亭、博生堡。1933年4月至1934年7月,中央工農民主政府從葉坪遷到沙洲壩辦公,現存的革命遺址有中央政府大……[詳細] |

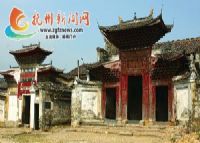

| 鳳山査氏宗祠 浙源鄉鳳山村查氏宗祠是海寧、婺源查氏后裔保存的唯一一座古祠。該宗祠始創于康熙三年(1664年),又名“孝義祠”,距今已有349年。宗祠建筑宏大,檐柱雕龍畫鳳,橫梁及檐角雕刻著堆花、蟲鳥。其文化底蘊深厚、歷史價值高、保存較完整。據了解,該鄉開始籌備宗祠修復項目,預計將投資1000萬元對查氏宗祠進行大規模修繕。 查氏宗祠是婺源查氏僅存的一座宗祠,是中國儒教宗法制度思想的物化象征,也是禮制文化的重要載體,為研究徽州地區的家族制度提供了第一手資料。查氏宗祠:是海寧、婺源查氏后裔保存的唯一一座古祠。由當時鄭太守頌名,是浙江海寧和江西婺源的查氏后裔保存的唯一一座古祠,是婺源與海寧查氏族人祭祀……[詳細] |

| 浮梁雙峰塔位于江西省景德鎮市浮梁縣勒功鄉勒功村寶蓮山雙峰寺遺址左側山坡上,因位于寶蓮山兩個山峰之間,故名“雙峰塔”。是一座始建于北宋天圣年間(1023-1031)的磚石佛塔。雙峰塔為就地取材特別燒制磚,六角六面。外體五層以及底部須彌座和頂部剎座,共分七個部分,內體依外體五層,在各層間增設夾層,累計九層。采用內體空筒式穿壁繞平座結構,應屬磚體樓閣式佛塔。塔為六角五層,坐東朝西,殘高16.2米,維修后高19米,底層每邊只有3.5米,無平座層,是典型的弧身塔,平面每邊約為拱率二十分之一的弧線,塔身亦呈弧線。內部每面面闊1.13米,塔壁厚1.95米,塔對角距離7.00米。第一層塔身特別高,為4.55米……[詳細] |

| 牛城遺址的發掘對江南考古研究有重要的作用,有望破解曾經改寫了中華民族遠古文明史的“青銅王國”遺留的謎底。南京牛城遺址:現為大洋洲鎮劉凌行政村所轄,屬于平原邊緣的丘陵地帶,遺址上有牛城村、黃葉塘村、劉凌村。學界人士也許都不會忘記那個讓世人矚目的新干大洋洲遺址,但是卻忽視了在新干的另外一個重要的遺址——新干牛城遺址。如果說兩者關系,應該說近乎姊妹。大洋洲遺址和牛城遺址都是在新干大洋洲鎮發現的,兩個遺址的直線距離在3-4公里之內,據專家鑒定都是商周時期的遺址,這樣的發現不是巧合,具有明顯的相似性,從某種程度來說,這是同一個文化下的兩個遺址。所以有媒體和專家稱“新干牛城遺址的發掘有望破解‘青銅王國之謎……[詳細] |

| 大井毛澤東同志舊居座落在大井村中央,1927年10月24日,毛澤東率領秋收起義部隊來到大井村時,駐扎在大井新屋下“鄒屋”中的農民自衛軍首領王佐,便將他這幢兵營騰讓出部分房間來給工農革命軍居住,毛澤東便居住在此屋的東廂房內。在大井,毛澤東同志十分重視對王佐部隊的團結改造工作,派何長工等同志到王佐部隊進行政治工作和軍事訓練,1928年2月,王佐部隊與袁文才部隊被改編為工農革命軍第一軍第一師第二團。1928年夏,紅四軍醫院由寧岡茅坪遷到大小五井,在這房屋的中廳設立醫療所,紅軍醫院院長曹?U也曾在這里居住。1928年12月,彭德懷、滕代遠同志率紅五軍一部上井岡山后曾來到大井,在房屋的西廂居住和工作。1……[詳細] |

| 鎮窯 蛋型瓷窯。明末清初景德鎮首創,全稱景德鎮窯,簡稱鎮窯。因歷史上景德鎮燒窯主要燃料是松木,故又稱柴窯。 清末景德鎮有一百多座鎮窯,現存一座鎮窯始建于清乾隆初年。窯爐長十八米,體積近三百立方米,窯場占地約八百平方米。該清代古鎮窯的型制體量、結構比例、砌筑材料和手工技法,代表了中國傳統制瓷窯爐營造技藝的最高水平。鎮窯里不同窯位溫度不一樣,可以同時燒造出高低溫幾十種不同類型的瓷器。曾為清朝皇族和民間燒制出多批精美陶瓷。 二十世紀九十年代中期,因傳統坯源不足,該鎮窯窯爐縮小三分之一,最終因比例失調,幾次點火燒瓷均以失敗告終。一九九五最后一次燒窯,十幾年來再沒有正常燒煉,窯體出現裂縫,窯房受到白蟻侵……[詳細] |

| 龍圖學士和刺史傳芳牌樓門,位于樂安縣羅陂鄉水口村,坐北朝南,毗鄰并排而立,中間隔一小巷。龍圖學士牌樓門始建于明洪武元年(1368年),明成化九年(1473年)重修,是水口村彭氏后裔為紀念先祖彭彥昭而建的;刺史傳芳牌樓門始建于元代,清乾隆十六年(1751年)重修,是水口村彭氏后裔為紀念先祖彭玕封為安定王而建。 龍圖學士牌樓門平面呈八字形,四柱三間三樓單檐式全木結構,廡殿頂,四角飛檐起翹,四柱成一字形排列,兩側為呈八字形的磚砌翼墻。牌樓門為單檐磚脊小青瓦廡殿式屋面,正脊高7.75米。平板枋上有典型的明初風格的五層如意斗栱,明間上部為十攢斗栱,次間額枋上為六攢斗栱。中門之上陽刻“龍圖學士”4字匾額。……[詳細] |

| 理坑村民居位于江西省婺源縣沱川鄉理坑村。山村原名里坑,因自古村人崇尚理學,秉承勤讀之風,被譽為朱子理學之源,故稱理坑。自元代起文風大興,明清時更是文人學上、進士官宦輩出,曾有36官宦、16進士、92文入學士,出了333部582卷著作,其中5部78卷被收入《四庫全書》,可見理坑昔日的輝煌。理坑明清官宅約120余幢,至今仍保存完好的古建筑有明代崇禎年間廣州知府余自怡的“官廳”,明代天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿”。明代萬歷年間戶部右侍郎、工部尚書余懋學的“尚書第”,清代順治年間司馬余維樞的“司馬第”,清代道光年間茶商余顯輝的“詒裕堂”,還有花園式的“云溪別墅”,園林式建筑“花廳”,頗具傳奇色彩……[詳細] |