吉林省全國重點文物保護單位介紹

白城市 長春市 通化市 延邊州 吉林市 白山市 四平市 松原市 遼源市 吉林省文物古跡 吉林省紅色旅游 吉林省名人故居 吉林省博物館 5A級景區 4A景區 吉林省十大景點 吉林省十大免費景點 全部 吉林省特產 吉林省美食 吉林省地名網 吉林省名人 [移動版]

| 偽滿洲國“國務院”1935年提出,在長春南郊黃龍公園(今南湖公園)東側的歡喜嶺修建以祭祀招魂為宗旨的“護國忠靈廟”。之所以選在這里,是因為日軍進攻長春南嶺北大營時遭到中國軍隊的頑強抵抗,有40多名日軍官兵在這里被打死,1932年以后,日本關東軍和偽滿當局將這里稱為“圣域”,并作為紀念。1936年偽國務總理張景惠舉行“開鍬儀式”,正式開工。此年8月20日將“護國忠靈廟”改名為“建國忠靈廟”。廟的朝向由大同大街(今人民大街)的北朝向,改為面向日本神道教的圣地伊勢皇大神宮和日本首都東京。修建過程中,日偽曾組織14萬多青少年“勤勞奉仕”,義務獻工修建,1940年8月22日完工。全部占地面積45.6萬平……[詳細] |

| 干溝子古墓群由長白縣十四道溝東行6華里,干溝子村西北1華里,西干溝子河南北兩岸分布著范圍甚廣的古墓群,這便是長白縣和鴨綠江上游最大的古墓群——干溝子古墓群。這座古墓群站地面積東西長約1200米,寬約400米,現有19座保存完好的古墓。1987年10月24日被列為吉林省重點文物保護單位。曾于1985年4月進行過試探性的發掘考察工作。干溝子古墓群所存古墓均為用河光石堆砌而成,分“積石串墓”和“積石墓”兩種砌法。其中一號墓長24米,墓中有3個圓形石壙(墓穴),中間用石條連接,以生土層為官底;二號墓為最大,長48米,寬24米,墓中修建有8個圓形石壙。從幾次的試探性挖掘中挖出石斧、石刀、武器、野豬牙飾、……[詳細] |

| 完顏希尹古墓座落在林深葉茂、風光秀麗的舒蘭小城鎮東村。距榆江公路2公里,距鎮政府2.5公里,距舒蘭市32公里,是國家重點文物保護單位,保護區面積2200公頃。古墓分布五個區和完顏希尹宅第區。完顏希尹是我國歷史上金代著名的政治家、軍事家和女真文字的創造者,他曾任金國的左丞相,官居一品,女真朝的經略使、都統元帥、左右監軍,最后官至尚書、左丞相兼侍中。由于金兀術串通皇后斐滿氏承進饞言,希尹于金天眷三年被金熙宗所殺,之后被平反昭雪。完顏希尹家族墓地不但埋葬完顏希尹的一家,而且還埋葬著其父完顏歡都、其弟完顏謀演、其孫完顏守道等一大批金代叱咤風云的歷史人物。完顏希尹家族幾代人為大金國的建立和發展立下了汗馬……[詳細] |

| 陳云同志舊居座落在臨江市區臨江林業局機關院內,面積為133平方米,室內通過大量的珍貴圖片和史料介紹了陳云同志在臨江工作的經歷和四保臨江戰役的詳細經過,并陳列著陳云同志的部分工作、生活用品。在這里,大家可以進一步感受到一代偉人運籌帷幄、力挽狂瀾、勇于戰略決策的大無畏氣概和超常的革命膽略。1986年,肖勁光同志為舊居書寫了“陳云同志舊居”牌匾。抗日戰爭勝利后,黨中央于1945年9月16日派中共中央政治局委員陳云同志來東北工作。1946年6月16日,中共中央批復東北局,決定陳云同志擔任中共中央東北局委員、副書記,東北民主聯軍副政委。同年10月31日,中共中央東北局決定成立中共遼東(南滿)分局,陳云任……[詳細] |

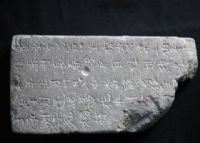

| 輝發河上游石棚墓位于吉林省通化市輝發河上游的梅河口市、柳河縣境內。輝發河是第二松花江流域中上游的主要支流之一,其主要流經吉林省南部和遼寧省東部。在輝發河上游的兩條主要支流——一統河、三統河流域分布眾多的石棚墓葬,現行政歸屬分屬于通化地區的梅河口市和柳河縣。在吉林省的輝發河上游地區,目前已發現石棚墓80余座。這些墓葬大多分布于哈達嶺山脈海拔500~600米的山崗頂部或山脊上。構筑石棚墓的石材多為砂礫巖、泥質員巖、片麻巖,并被加工成較規整的長方形或方形石板。墓葬多呈長方形,以石板半埋半裸立砌,圍成墓室四壙。兩側壁石多是一塊長石板,有的為兩塊石板相接,個別的還有兩層壁石。上面用大石板封頂,四周露出寬……[詳細] |

| 前進古城址位于吉林省吉林市蛟河市,公元948至1031年修筑,是金代遺址,對研究遼金時期政治、軍事、經濟、民族和社會發展歷史沿革具有重要價值。前進古城城周長600米,墻基殘寬10至12米,墻殘高2至3米,沿墻設有甕門1個,旁門2個,馬面10個,角樓3個,出土軍用鐵甲片、鐵鏃等文物。前進古城址位于吉林省蛟河林業實驗區管理局轄區174、175林班之間,該城是遼圣宗時期(公元948-1031年)修筑的軍事城堡,是契丹統治者為加強防御生女真人侵略而修筑的軍事防御城、守備城。文物遺存城周長600米,高8米,基高1.5米。從城墻的斷石看底層有0.4米花崗塊石壘筑,上層為山皮土迭筑,防御城呈南北向,長118……[詳細] |

| 道尹公署俗稱道臺衙門,1909年修建,為長春當時最高官府,主要負責行政和外交事務,署內分外交、行政、兵備三科。1910年改為西南道觀察使,下轄長春府,管轄吉林、長春和伊通、農安等13個縣。道尹公署在選址上也別有一番心思。1905年日俄戰爭后,日本從俄國手里奪去了南滿鐵路,將寬城子車站及其周邊地區劃為滿鐵附屬地,修建各種機構和設施,儼然獨立王國。把當地最高衙門道尹公署修在這里,為了防止滿鐵向南擴展,同時為了宣揚國威,長中國人志氣。道尹公署為洋式建筑,整體為青色磚瓦房結構,占地面積2.5萬平方米,坐西朝東,中有門樓,高20米,水泥掛面,左右各有5間配房,占地面積700多平方米。穿過門樓可見大堂,修……[詳細] |

| 八連城遺址位于吉林省琿春市東6公里處,屬唐、五代遺址。八連城是唐渤海國文王的東京龍原府治所,公元785年至794年,八連城曾一度是渤海國的都城,號稱亞洲第二大城。城址平面基本呈方形。城址分為內外兩重,外城周長2894米。在外城四墻中部各有一門,墻外有護城壕遺址。內城南墻、北墻各長218米。在南、東、西三墻的中部各有一座城門。內城共有八處建筑遺跡,在內城的中軸線上有兩處,南部為朝殿,北部為寢殿,兩座殿址以回廊相接。其東西兩側各有3處配殿遺跡。在城址的東南和正南還分布有三處寺廟遺址,曾出土有殘佛像和一些建筑構件。城址內出土筒瓦、指壓紋、板瓦、式牡丹紋以及綠釉或黃綠釉琉璃瓦,許多瓦上有刻劃的文字。該……[詳細] |

| 龍潭山城位于吉林省吉林市城東8公里的龍潭山上。龍潭上,山勢挺拔雄偉,遠望猶如巨大的屏障橫亙在市區東方。山形似一仰盆,山城城垣就雄踞在山的脊梁之上。山城建于東晉十六國時期。山城平面呈不規則多邊形,城墻周長2396米,大部分為黃土雜碎石疊筑,凹伏處為黃土夯實,厚6~12厘米,高約10米。城郭呈不規則多邊形。城內低平,適宜屯兵;城外山崖陡峭,易守難攻。設西、南、北三門。在城垣四面凸起處各有一平臺,其中以南平臺為最高,俗稱“南天門”,高出附近地面約100米。臺上曾發現紅色繩紋瓦,推測當年其上有角樓之類的建筑。山城內的主要建筑,即俗稱的“水牢”和“旱牢”。“水牢”又名“龍潭”,實為蓄水池,位于山城西北隅……[詳細] |

| 六頂山古墓群位于吉林省敦化縣城南5公里牡丹江右岸六頂山南坡的山坳中。六頂山古墓群是唐代渤海前期王族的塋地。渤海國是粟末靺鞨人-于698年,以牡丹江流域為中心建立的政權,唐玄宗冊封-為“渤海郡王”,并在其統治的地區置忽汗州,設忽汗州(渤海)都督府。渤海國和內地往來頻繁,典章制度多仿效唐王朝,社會經濟和文化都達到了一定的水平,926年被契丹所滅。1949年延邊大學、1959年吉林省博物館、1964年中國科學院考古研究所先后對墓群進行了考古發掘。六頂山呈東西走向,由起伏毗連的六座山頭組成,最高峰的海拔是603米,由此向東南伸出一個山岔,山岔的兩側都是墓地,共有90多座古墓。古墓分石室墓和石棺墓兩種。……[詳細] |

| 百草溝遺址位于吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣城西南15公里安母村東嘎牙河畔臺地上,是一處青銅時代到鐵器時代的大型聚落址。遺址東西長約1500米,南北寬約500米,面積約75萬平方米。河岸斷崖出露文化層長達數百米,分布面積廣,文化內涵豐富,文化層厚0.8米~1.5米不等,分為上、下兩個文化層。上層,厚0.15米左右,為鐵器時代遺存,居住址為淺地穴式建筑,居住面為黃沙土加黑灰抹平,厚約0.1米,居住面上發現有礎石以及灶臺、煙道等。出土器物有石斧、石刀、研磨器、石匕首、環狀石器、磨盤、磨棒、砂巖磨石、陶豆、陶甑、陶盆、陶罐、陶甕、鐵斧等。下層,厚0.6米左右,為青銅時代遺存,居住址亦為淺地穴式,居住面……[詳細] |

| 雙塔遺址位于白城市洮北區德順蒙古族鄉雙塔村三社北側一條東西向延伸的漫崗上,南距洮兒河4公里,西北距鄉政府6公里。德順鄉至雙塔村的公路自遺址西緣穿過。遺址所處的崗地坡度較緩,崗上地勢略有起伏,高于周圍地表5至6米。漫崗之南直到洮兒河邊,早年是連綿的沼澤地,如今被改造成稻田。據地表踏查,遺物主要散布在崗頂及南坡上,范圍約東西長1200、南北寬200米。結構洮南雙塔位于吉林省洮南市德順鄉雙塔屯中,兩塔高皆為12米,相距23.8米,青轉結構。塔身呈錐形,上部有塔剎相倫十三通{俗稱十三天),中有塔龕,下為四方形塔座,座周圍有梵文經咒磚刻,座下四周有神獸及火焰寶珠磚浮雕十三塊,座的底部為四層塔階。景觀經考……[詳細] |

| 余富遺址批次和公布時間:第六批2007.5.31地址:磐石市煙筒山鎮余富村年代:青銅—漢類別:古遺址管理單位:磐石市文物管理所是否開放:否余富西山遺址位于煙筒山鎮余富村西山上,西南距煙筒山鎮約2。5公里。是吉林地區面積最大的西團山文化遺址。遺址分布面積較大,分布在余富西山的南坡、西南坡山頂平崗以及平崗北端與另一山包間的東南坡臺地上,遺址面積約21萬平方米。采集陶器有鼎、鬲、罐、盆、缽、碗、杯等。石器較多,石器半成品隨地可見。標本有石刀、石斧、敲砸器、石核和刮削器等。在余富西山最南端的一個略低于西山主峰的一個圓形小山包上,有一座年代:遼金古城,當地稱這個小山包為炮臺山。在城內地表散存有西團山文物……[詳細] |

| 葉赫部城址位于吉林省四平市城東南30公里處,是明末海西女真族扈倫四部之一葉赫部的故城,建于明中晚期。王城有東西二城和商監府城。三城均位于梨樹縣葉赫滿族鎮西部老爺廟村附近,“相距里許”呈三角形分布。東城與西城隔葉赫河相望,商監府城位于東城之南。商監府城,又稱珊延沃赫城,即白石山城。平面呈長方形,有內城和外城之分。西城稱“夜黑寨”,因修筑時間比東城早,又位于葉赫河之西岸,故稱老城或西城。始建于明嘉靖十三年(1534年),萬歷四十七年(1619年)廢棄,延用八十余年。古城有外城和內城之分,外城三面依山,一面臨水,平面呈橢圓形;內城墻由土石混筑,有城門三座,西墻鑿山作甕門,東城原稱“臺柱寨”,因修筑時……[詳細] |

| 偏臉城城址位于吉林省四平市梨樹縣白山鄉岫巖村白山咀子山崗南坡,前臨昭蘇太河,南距梨樹縣城4公里。古城順山坡橫下,四面高墻清晰可辨。全城地勢不平,西北高而東南低,方向東斜,有如偏歪的人面,故稱“偏臉城”。古城平面呈方形,城垣夯土板筑,夯層厚10~15厘米,周長4318米,東墻與西墻,南墻與北墻,大體平行。東墻長1078米,城門南側毀圮約40米,北側保存較好,最高處達6米;南墻長1077米,大部分已毀圮,殘墻最高處僅2.5米;西墻長1077米,保存完好,最高處達7.4米;北墻長1092米,最高處7米。古城辟四門,東西兩門辟在兩墻正中,南北兩門辟在兩墻東部,各門均有馬蹄形甕城。城墻四角,都有突出墻外……[詳細] |

| 萬發撥子(俗稱“王八脖子”)遺址位于吉林省通化市郊金廠鎮。遺址面積15萬平方米,分為東西兩部分,西部是生活居住區,東部則發現相當數量的墓葬。其墓葬非常有特色,分為土坑墓、積石墓、方壇積石墓、階壇積石墓等,還發現了以女性為主體的40余人的合葬墓。其中積石墓、方壇積石墓反映出高句麗時期的一種特殊葬俗,與這兩種墓葬同期的生活居址的發現對于研究高句麗的起源與發展、早期社會生活具有重要意義。具體介紹時代:秦漢萬發撥子是吉林省東南部、鴨綠江上游地區最具代表性的遺存之一。貌形態較為獨特,西部為圜丘,東接平緩的漫崗山脊并與連綿的高山相連,形態近于俯臥的烏龜,山體大致呈東北西南走向。遺址南側為現代村落,向前半里……[詳細] |

| 城四家子城址位于吉林省白城市洮北區德順鄉南4公里的洮兒河北岸,是遼泰州故城。城址平面略呈正方形,城墻由夯土板筑而成。古城周長5748米,現城墻除西墻被洮兒河沖去半邊殘留483米外,其余三面均保存完好。東墻長1340米,南墻長1375,北墻長1150米。墻現均高5~7米,頂寬1.5米~2米,墻基底寬約20~27米不等。此城有四門,南北兩門都設于城墻中部;東西兩門分設于東西兩墻南段中部,城門外均設有翁城,四角設有角樓。四面城墻上不等距離之間,筑有稍高出墻頂的馬面。在遼金元及明初幾百年間,這里一直是吉林省西部乃至于東北地區西部、內蒙古東部地區遼金元三代方圓數百里的政治、經濟、文化、軍事中心。1981……[詳細] |

| 位于吉林省吉林市豐滿區,分布面積約8平方千米,是漢代扶余國都城附近的大型墓地,已知墓葬約4000座,推測墓葬總數應數以萬計,這些墓葬是從西漢晚期延續到西晉中期,歷經了600年左右的時間。墓葬多土坑豎穴,為木槨與青膏泥加封土的漢式墓葬。出土有陶器、漆器、銅器、鐵器和絲織品等。有少量巖穴墓和積石墓,后者為高句麗墓葬。墓地出土的馬具等具有草原騎馬民族的特征,可以看到扶余族與鮮卑、高句麗、東-民族的文化交流線索。附近有戰國時期和漢代遺跡多處。1996年,帽兒山墓地被國務院定為全國重點文物保護單位。據考證,西漢初年,穢貊族內的貊族部落,索離國王子東明,因不甘受排擠率眾由嫩江下游南遷至現在松花江東岸東團山……[詳細] |

| 丸都山故城在吉林省集安縣城西北2.5公里的山脊上。城址始建于公元3年,是高句麗前期的都城國內城的守備城,平時用作儲放兵械糧草,戰時可恃險固守。209年,山上王移都山城。244年,曹魏毋丘儉攻伐高旬麗,丸都山城遭到洗劫,此后,山城荒蕪了近一百年,至公元342年,故國原王再次移都大都城,然而好景不長,沒過多久,前燕的軍隊又一次攻陷了高句麗,故國原王只得倉皇逃命,丸都山城幾經盛衰,終于成了歷史陳跡。山城周長約7公里,氣勢宏偉,工程浩大,整個地形西北高而東南低,平面呈橢圓形。城垣以方整的石材壘砌,東部的完整處高達6米。墻垣的頂部新修有寬闊的通道,外側筑女墻。城門遺址共有五處,南門是山城的主要城門遺跡,……[詳細] |

| 仙人洞,位于壽山主峰東坡距山頂50米的地方,是一座較大型的天然溶洞。通過對遺址洞穴堆積和出土文物調查試掘,獲得了一批珍貴的動物化石和石制品,證明該洞是一處舊石器晚期人類文化遺址,距今一萬八千年以上。壽山座落在樺甸市榆木橋子鎮境內。據史料記載,康熙21年即1683年,康熙曾到過這座山。乾隆19年即1755年,乾隆皇帝東巡吉林,適逢8月13日萬壽節,飲宴慶賀之余,登高遠眺,重巒疊峰,萬山紅遍,層林盡染,無限風光,令人心曠神怡,于是龍顏大悅,欣然命筆,賜山名曰“扎拉芬阿林”(滿語為壽山),并有“營臨西水誠瑤水,座對南山是壽山”膾炙人口的詩作廣為流傳。至今山上還有當年乾隆皇帝、娘娘飲用的泉水“清茶館”……[詳細] |