山西省全國重點文物保護單位介紹

忻州市 太原市 長治市 運城市 晉中市 臨汾市 大同市 晉城市 呂梁市 朔州市 陽泉市 山西省文物古跡 山西省紅色旅游 山西省名人故居 山西省博物館 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A級景區 4A景區 山西省十大景點 山西省十大免費景點 全部 山西省特產 山西省美食 山西省地名網 山西省名人 [移動版]

| 時代:宋至清該廟位于山西省晉城市高平市原村鄉良戶村村中,為元、明、清相繼營造而成的道教古建筑群,被國務院核定公布為第七批全國重點文物保護單位。該古建筑群坐北朝南,占地面積約1600平方米,為道教發展史上的重要建筑。現存正殿及其西耳殿、中殿、西配殿、南房、魁樓,正殿及其西耳殿、中殿為金、元建筑,其余皆明清建筑。玉虛觀正殿臺基有金大定十八年(1178)的石匠題記,面闊五間,單檐懸山頂,無補間鋪作,心間和次間用壸門。中殿面闊三間,進深六椽,梁架結構為六椽栿通達前后檐,柱頭斗栱五鋪作,補間斗栱施用斜栱,……[詳細] |

| 潦河頭關帝廟時代:元、清地址:長治市潞城市黃牛蹄鄉潦河頭村東潦河頭關帝廟,創建年代不詳。坐北朝南,一進院落布局,中軸線現存山門、正殿。南北長27.15米、東西寬16.8米,占地面積456.12平方米。現存正殿為元代遺構,余皆明、清建筑。正殿面闊三間、進深六椽,梁架為四椽栿對前乳栿通檐用三柱,單檐懸山頂,灰布筒板瓦屋面。檐下設四鋪作單下昂計心造鋪作,明間劈板門,次間設直欞窗裝修。廟內遺存石碑2通。一通為明成化十五年(1479)碑,碑文模糊不清;一通為清康熙十七年(1678)“重修樂樓碑”。2019……[詳細] |

| 定林寺(第五批國保)時代:元至清地址:高平市城東南5公里米山鎮北七佛山南麓原名永德寺,因寺側有定林泉,故名定林寺。創建年代不詳,據寺內現存金大定二年(1162年)碑載,該寺至遲在后唐長興年間(930——933年)就已存在,又據寺內雷音殿脊剎題記“泰和四年十一月造”,金元兩代曾興工重建,以后明清屢有修葺。現存建筑除雷音殿為元代遺構外,其余大多為明、清建筑。寺坐北朝南,依山而建。南北長90米、東西寬87米,占地面積約8000平方米,平面近方形。中軸線從南至北依次有:觀音閣、雷音殿、止涓和門津二洞、七……[詳細] |

| 不二寺不二寺(第六批國保)時代:金地址:陽曲縣城首邑西路74號原位于陽曲縣北留鄉小直峪村,由于不可抗拒的客觀因素,1989年將大雄寶殿遷至縣城首邑西路74號。不二寺大雄寶殿,始建于北漢乾祐九年(956年),現為金明昌六年(1195年)建筑。坐北朝南,面闊進深各三間,平面近正方形,建筑面積147.6平方米。單檐懸山頂,出檐有廊,殿前檐置五鋪作斗拱。殿內釋迦牟尼、弟子、菩薩等明代泥塑9尊,保存完好,其下佛臺磚雕精美;兩側山墻存壁畫80平方米。現存元至元三十年(1293年)敕賜不二禪院碑一通。院內存塔……[詳細] |

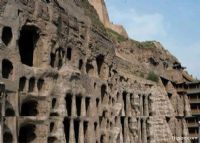

| 曲回寺石像冢(第五批國保)時代:唐地址:靈丘縣三樓鄉曲回寺村是一處珍貴的唐代石雕組群遺址。曲回寺屬五臺山的下院,是一座曾擁有百余名眾僧的佛教寺院,宋、遼、元、明、清各代均有修葺。1937年被日軍燒毀,現僅存殿基、月臺、道、柱礎等遺跡。石像冢始建于唐天寶十年,史志記載原有石像冢60座,以曲回寺寺院為中心,周圍依山勢分布,總面積約20余平方公里。1980年文物普查時發現石像冢群遺址。1999年,山西省考古研究所發掘了3座。每座石像冢外形呈土石墓狀,占地約20平方米,冢高3-4米,周長約30米。冢穴內……[詳細] |

| 在山西忻縣城西北20公里西呼延村。此地丘嶺起伏,棗林叢集,古寺掩映其間,清靜幽雅。創始年代不詳,據建筑特點,宋代已有。元延佑五年(1318年)重修,明清時局部重建。現存正殿為宋代建筑,天王殿和觀音殿為明代遺物。正殿寬深各三間,單檐歇山式屋頂。殿身檐柱較矮,明間裝板門,次間為窗,窗框甚小,屋頂舉折平緩,正面外觀近似敦煌莫高窟北宋窟檐。檐頭斗拱古樸,殿內依金柱制成神龕,梁架全部露明,砍削規整,儼然宋代遺構。殿內精工木雕神龕一間,是宋代我國小木作遺物中的珍品,柱子,額枋,斗拱,梁架和瓦頂,均成比例,猶……[詳細] |

| 長春玉皇廟時代:宋、明、清、民國地址:長治市長治縣蔭城鎮長春村該廟院落為二進四合院布局,坐北朝南,中軸線上的建筑有大殿、過殿,戲臺設在廟院外南向約50米處,僅保留基址。廟院兩側分別設置鐘鼓樓、東西廂房。大殿面寬五間,進深二間,梁架結構為六椽栿通達前后檐用三柱,梁栿主要構件比例為3:2,這是早期建筑構件之比,脊檁處施用叉手,蜀柱下采用駝峰,也為早期建筑特點,斗栱后尾形制為㭼頭木,斗栱因包砌于前檐墻內,其形制不詳。金柱施石質方形柱,懸山式屋頂,殿內梁枋上用淺綠色繪制花卉圖案。2019年……[詳細] |

| 壽圣寺塔位于山西省運城市萬榮縣里望鄉南陽村學校內。平面呈八邊形,占地面積約60平方米,創建年代不詳,據形制判斷為宋代建筑。塔通體十一級,樓閣式磚塔。塔身八角形,高約30米,一層邊長2.8米,直徑6.6米、高5米。一層的塔檐磚雕仿木結構斗拱,二層以上皆出疊澀磚檐。除九和十一層,其他各層正南面均有磚券拱門。各層高度由下至上逐漸收縮,塔剎已毀。塔旁遺有金代鐵鐘1口,蒲牢形紐、圓肩,金大定十二年鑄,高2.35米,直徑1.65米,厚0.05米,四周鑄有銘文,為原圣壽寺遺物。1996年1月12日山西省人民政……[詳細] |

| 馬村磚雕墓位于山西省稷山縣城西4公里的馬村西部,墓群年代當為宋金時期(公元960年-1234年)。馬村磚雕墓總面積約為1.6萬平方米。馬村磚雕墓以磚雕的形式表現了墓主人生前居室的布局樣式,一般多為前廳后堂、左右配置廂房的四合院結構,再現了當時的建筑風格,為宋金時期建筑史的研究提供了翔實的實物資料。該墓地出土的戲曲樂舞磚雕,再現了當時的戲樓結構和戲劇表演的舞臺形式,是迄今所發現的最為重要的戲劇史實物資料之一。同時,該墓地發現的二十四孝立體雕塑,造型生動,體態優美,也是不可多得的藝術珍品。馬村磚雕墓……[詳細] |

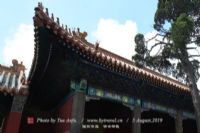

| 介休后土廟(第五批國保)時代:明、清地址:介休市廟底街后土廟始建年代無考,據明正德十四年重建碑記載:南朝宋孝武帝大明元年(457年),梁武帝大同二年(536年)皆重修之。可見后土廟之創建當早于北魏,歷經各代重修,現存規模為明正德年間擴建。三清觀系元至大二年(公元1309年)增建,明清重修,余皆為明清建筑。后土廟坐北朝南,總占地9196平方米。主要建筑有:三清殿、后土廟、呂祖廟、關帝廟、土神殿等。主體建筑獻樓、戲樓與三清樓組合聯結為一體,結構精巧,堪稱明清樓閣式建筑中罕見之精品,而廟西區呂祖、關帝……[詳細] |

| 凈土寺位于山西省朔州市應縣東北隅,俗稱北寺。創建于金代天會二年(1124年),距今已有870多年的歷史。全寺建筑分布在東西兩條軸線上,現僅存大雄寶殿。大雄寶殿為全寺主殿,金代原構,面寬、進深各三間,平面略呈方形,單檐歇山頂,殿頂用筒、板瓦覆蓋,檐頭鑲以綠色琉璃。檐下斗拱四鋪作,出琴面昂。角柱有顯著的側腳升起。歷經金大定、明景泰,成化、崇禎多次修葺,尚存原貌。扇面墻繪有明、清時期彩畫。大殿天花、藻井及天宮樓閣的混金作法,是金代少見的珍品。整個天花藻井的構圖繁復,反映了金代室內裝飾絢麗多彩的時代特點……[詳細] |

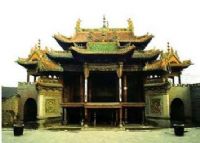

| 中坪二仙宮中坪二仙宮(第六批國保)時代:金至清地址:高平市北詩鎮中坪村西北翠屏山南麓創建于唐天佑年間(904—970年)。金大定十二年(1172年)重修,后歷代均有修葺、增建,現僅存正殿,主體結構為金建元修。該宮坐北朝南,一進院落,東西寬80米,南北長68米,中軸線上有山門(上建倒座戲樓),正殿,兩側有東西翼樓、廊廡、配殿、角殿。正殿座于石砌臺基上,面闊三間,進深三間,單檐歇山頂,筒板布瓦屋面,琉璃脊飾,梁架結構為四椽栿對前乳栿通檐用三柱。柱頭施五鋪作雙昂斗栱,前檐用抹角方形石柱,素方形柱礎。殿……[詳細] |

| 東下馮遺址(第五批國保)時代:新石器至商地址:夏縣縣城北約15公里的東下馮村遺址位于東下馮村東北的青龍河南、北兩岸臺地上,面積約25萬平方米。1959年春考古調查時發現。從1974年,由中國社會科學院考古研究所、中國歷史博物館與山西省文物工作委員會聯合進行了發掘,歷時5年。遺址共分六期,其中一至四期屬東下馮類型文化遺存,遺跡有灰坑、房子、墓葬、水井、溝槽、陶窯等。遺物以陶器為主,陶質有夾砂灰陶、夾砂褐陶、泥質灰陶、泥質褐陶及其他雜色陶。紋飾以繩紋為主,此外有弦紋、附加堆紋、素面陶、籃紋等。主要器……[詳細] |

| 寶寧寺時代:明地址:右玉縣城內東門北隅俗稱大寺廟。始建于明天順四年(1460年),弘治元年(1488年)、清康熙四十八年(1709年)重修。寺院坐北朝南,東西寬約150米,南北長約200米,中軸線上原有四進院落、五座殿宇,現僅存明代大雄寶殿和過殿。大雄寶殿又稱嚴華殿,位于寺院后部,為寶寧寺主殿。大殿面寬七間,進深六間,平面呈長方形,單檐歇山頂。大殿梁架結構為徹上露明造,作法簡潔,用材較細長。斗栱為五踩雙下昂計心造,前檐明間平身科施45度斜栱。大殿內原有水陸畫一堂,共計139幅,內容有-鬼魅、天堂……[詳細] |

| 潤城東岳廟潤城東岳廟(第六批國保)時代:金至清地址:陽城縣城東十三公里的潤城村據廟內碑載,始建于宋代,明萬歷二十一年(1593年)重修,現存建筑為明代風格。廟坐北朝南,原是一個三進院的大型廟宇,現僅存獻亭、天齊殿、后宮等建筑,占地面積1000平方米。獻亭為明代建筑,建于一方形臺基上,臺基四周圍以石雕欄桿,欄桿的石柱上雕石獅、石猴等動物圖案,形象生動逼真。殿身面寬、進深各三間,十字歇山頂。天齊殿,面寬五間,進深六椽,懸山式頂,殿頂脊飾及兩山博風板、懸魚、惹草皆琉璃制作,色彩艷麗。后宮面寬五間,進深……[詳細] |