福建省紅色旅游景點

福州市 南平市 三明市 廈門市 泉州市 莆田市 漳州市 龍巖市 寧德市 福建省文物古跡 福建省紅色旅游 福建省名人故居 福建省博物館 福建省十大祠堂 福建省十大古村 5A級景區 4A景區 福建省十大景點 福建省十大免費景點 全部 福建省特產 福建省美食 福建省地名網 福建省名人 [移動版]

301、百丈嶺戰斗舊址

百丈嶺戰斗舊址位于莆田市涵江區大洋鄉霞洋村與福清市東張鎮嶺下村交界處。1949年7月28日,國民黨軍組織“清剿”大洋,妄圖殲滅閩中支隊司令部。閩中支隊司令部領導得到情報后,與解放軍先遣隊領導共同研究確定反“清剿”作戰方案,確定以游擊隊1個中隊配合解放軍1個排守在百丈嶺,阻擊從東部進犯之敵;游擊隊2個分隊配合解放軍1個班,堅守大洋北部屏障南嶺,使敵軍無法逾越,以保障背部安全;游擊隊1個分隊和解放軍1個班在十八踏腳阻擊從西部仙游來犯之敵;游擊隊1個中隊和解放軍1個排預伏在懸鐘嶺,迎戰從正面進攻的莆田敵軍。閩中工委機關工作隊配合大洋區委負責組織群眾做好轉移和后勤保障工作。7月29日,反“清剿”戰斗打響。解放軍先遣隊和游擊隊在百丈嶺擊退來自福清的1000多名交警和自衛隊的多次進攻;在南嶺和十八踏腳兩……[詳細]

302、工農紅軍西際物資轉運站舊址

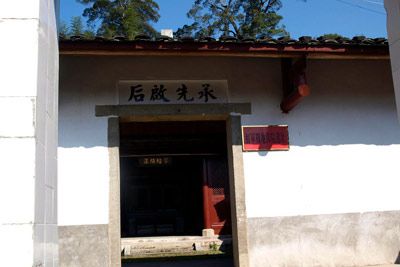

工農紅軍西際物資轉運站舊址位于三明市三元區莘口鎮西際村,年代為1933年。簡介:原為余氏祠堂,始建于明洪武年間(1368-1398),清乾隆重修,坐北向南,平面略呈長方形,占地面積1400平方米,建筑面積1000平方米。由前坪、前堂、天井、正堂、邊廂、回廊和后軒組成,正堂面闊七間,進深七柱,明間抬梁、次間穿斗式木構架,懸山頂。自1933年起,在福建軍區獨立第7團、第9團的帶動下,中共三元區西際村支部和農會的黨員干部群眾從大田、永安、泉州等處零散購買食鹽等物資,存在余氏祠堂內,達到一定數量后,通過柳城村溪口渡口,沿西際—竹洲—樓源—忠山—星橋—明溪線路,轉運到明溪、清流、寧化、瑞金等中央蘇區,余氏祠堂逐漸成為紅軍西際物資采購站。為護送物資,西際還成立了赤衛隊。2018年,工農紅軍西際物資轉運站……[詳細]

303、紅軍東方軍戰地醫院舊址

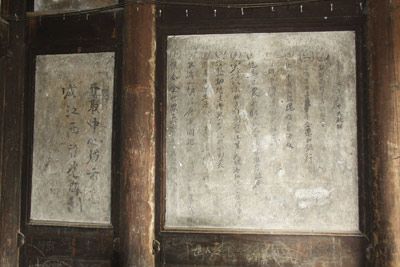

紅軍東方軍司令部舊址張氏祠堂位于明溪縣夏陽鄉御簾村。1934年1月初,紅軍東方軍再次入閩作戰。1月4日,紅軍東方軍數萬人從江西白水鎮出發,經寧化的安遠、泉上云集歸化城,并分駐沙溪、龍湖、夏陽等地。為了配合紅軍東方軍攻打沙縣,寧清歸軍分區指揮機關從清流轉駐歸化城,并改組為歸化警備區。1934年1月9日,紅軍東方軍主力到達夏陽、御簾一帶,并以御簾為依托和大后方,將指揮機關設在御簾村內張姓大祖屋,戰地醫院設在張姓祠堂“雍睦堂”內,指揮戰斗和收治傷病員。1月25日,紅軍東方軍攻克沙縣后,司令員彭德懷、政委楊尚昆返回明溪夏陽鄉御簾村,指揮調度部隊。300余御簾村民響應號召到沙縣挑運戰利品。2月18日,紅軍東方軍奉命返回廣昌一帶。紅軍東方軍戰地醫院舊址張氏祠堂建于清朝康熙年間。該建筑坐北朝南,由圍墻、院……[詳細]

304、嵩溪區蘇維埃政府遺址

嵩溪區蘇維埃政府遺址位于清流縣嵩溪鎮嵩溪村老街上紅衛路站背巷71號。原為嵩溪余氏祖厝,堂名都慰第。1932年,在紅軍和中共福建省委工作團的幫助、支持下,清流革命斗爭形勢迅猛發展,蘇維埃政權建設如火如荼。同年6月,嵩溪成立區蘇維埃政府,政府機關設于余氏祖厝都慰第,王子生(1932.6—1933.1)、鄒太花(1933.8—1934.11烈士)先后出任區蘇維埃政府主席。區蘇維埃政府下轄嵩溪、余坊、陽坊、青溪、青口、伍家坊、陳段、邱坊、林畬、麥園洞、曾坊、下石背、石下、孫坊等鄉蘇維埃政府,是清流蘇維埃政權建設鼎盛時期的五個區蘇維埃政權之一,也是當時轄域面積最廣的區蘇維埃政府。1934年11月24日,因國民黨52師猖狂進攻,嵩溪區蘇維埃組織力量全力抵抗后全體撤往清流城區,區蘇維埃政權遂告消失。嵩溪區……[詳細]

305、華楓區蘇維埃政府遺址

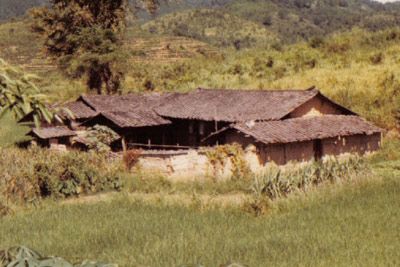

華楓區蘇維埃政府遺址位于明溪縣楓溪鄉楓溪村。1932年3月,紅3軍團部分主力紅軍從均口經烏石段,分兵入駐夏坊、鰲坑等地。4月,在紅軍幫助下,華楓區(今楓溪鄉)正式成立蘇維埃政府,設在楓溪村張家祠,主席曾木水。區蘇維埃政府轄楓溪、華山、小珩、官坊等鄉蘇維埃政府和區、鄉赤衛隊、貧農團等組織。4月15日上午,由夏坊新建的李德標和華楓鄉小雅村的張代南為正副排長,夏坊、石珩(小珩)、楓溪、官坊的大刀會、保衛團組成的-隊伍80余人圍攻張家祠區蘇維埃政府。駐守蘇維埃政府的紅軍迅速組織反擊,擊潰匪軍。1934年8月,隨著主力紅軍的戰略轉移,區蘇維埃政府停止活動,人員或編入紅軍隊伍,或加入地方武裝進入艱苦游擊戰爭。歸化縣華楓區蘇維埃政府遺址原為楓溪鄉楓溪村張家祠,坐南朝北,平面呈長方形,民國初建,2層磚木結構……[詳細]

306、武鎮嶺阻擊戰遺址

武鎮嶺阻擊戰遺址位于建寧縣城東面的濉溪鎮器村村紅星自然村后山一帶,在雪山崠之北。中央蘇區第五次反“圍剿”戰爭期間,紅軍在武鎮嶺阻擊國民黨軍從東面向建寧縣城進攻,是紅軍在建寧保衛建寧縣城的東部重要防線。廣昌戰役后,紅7軍團第19師和公略步兵學校學生等部奉命回援建寧防守武鎮嶺,在禾達坳、寨下際坑、段寨坳、象山一帶構筑工事,憑險據守。5月10日雪山崠戰斗后,國民黨軍湯恩伯部第10師固守茅店袁莊一線,與雪山崠紅軍對峙;國民黨軍第88師、第89師和第4師30旅準備進攻武鎮嶺。5月13日6時,國民黨軍由茅店、袁莊向武鎮嶺推進,7時抵達前沿陣地,用-炮向紅軍陣地轟擊,紅軍被迫向后撤至后山高地。國民黨軍繼續向紅軍堅守的高地進攻,并用山炮、飛機輪番轟炸。中午,紅軍撤離陣地,武鎮嶺右翼高地全部被敵占領。與此同時……[詳細]

307、東山戰斗烈士陵園

東山戰斗烈士陵園位于東山縣西埔鎮石壇村后的石壇埔,距縣城西埔2里多,建于1953年,是省政府公布的愛國主義教育基地,縣級文物保護單位。東山保衛戰是國共兩黨在大陸的最后一次戰役。1953年7月16日,--民黨當局為了策應美國的侵朝戰爭,為實現“--大陸”的美夢,拼湊四個主力團,兩個海上突擊隊和兩個傘兵中隊,約13000人,在軍艦、飛機和水陸兩棲坦克的配合下,悍然竄犯東山島。面對十倍于我的敵人,東山島軍民英勇奮戰,最后在我援軍的強大攻勢下,共殲滅國民黨軍3000多人,敵軍倉皇從海上逃走。歷時36小時的東山保衛戰取得了輝煌的勝利。戰斗結束后,為了紀念為保衛祖國而犧牲的烈士,就在我軍民曾與國民黨軍隊浴血奮戰過的石壇埔,興建了方圓一公里的“東山戰斗烈士陵園”,供后人瞻仰。東山戰斗烈士陵園建筑雄偉壯觀。……[詳細]

308、石下紅軍烈士墓

石下紅軍烈士墓位于寧化縣湖村鎮石下村(集鎮所在地)。在土地革命戰爭時期,湖村境內建立了縣、區、鄉蘇維埃政府和黨群組織,常有紅軍部隊駐防和行軍作戰途經湖村,設有多家紅軍醫院和兵工廠,在建立和保衛新生紅色政權、保護紅軍醫院和兵工廠的對敵戰斗中,許多紅軍戰士、游擊隊員和蘇區干部犧牲。為緬懷革命先烈,傳承革命歷史,發揚革命傳統,湖村鎮人民政府將多處掩埋的紅軍戰士、游擊隊員和蘇區干部犧牲烈士遺骸,重新集中掩埋在該址,于1999年4月建成紅軍烈士墓。烈士墓建成后,成為后人憑吊革命英靈、開展愛國主義教育的重要場所。石下紅軍烈士墓為水泥底瓷磚面,坐北朝南,墓高約8米,占地面積約500平方米。由墓前通道、前大坪、中墓臺、兩側高臺階、墓體、墓碑、石欄桿等組成,平臺四周有欄桿圍筑,左右兩邊各有19級臺階。基座正面……[詳細]

309、紅1軍團司令部舊址

紅1軍團司令部舊址位于建寧縣溪口鎮枧頭村枧頭新街。1933年9月,蔣介石調集60萬兵力,向中央蘇區發動了第五次“圍剿”。當時,中共臨時中央負責人博古和軍事顧問李德執行“左”傾錯誤路線,采取“御敵于國門之外”的戰術,打陣地戰、堡壘戰,導致紅軍第五次反“圍剿”節節失利,敵人步步逼向建寧。1934年1月至5月,紅軍在建寧的北線和東線相繼開展了邱家隘、將軍殿、駐馬寨、雪山崠、武鎮嶺五大阻擊戰,以保衛中央蘇區、保衛赤色建寧。期間,聶榮臻、林彪奉命率紅1軍團兩次進入建寧參加建寧保衛戰,并直接指揮了駐馬寨阻擊戰,軍團司令部設于溪口鎮枧頭村。建寧保衛戰失敗后,紅1軍團逐漸西撤。紅1軍團司令部舊址(枧頭下新屋)為清代建筑,磚木結構,硬山頂,坐東朝西。正廳面闊5間,進深7柱,由門廳、一進天井、正廳、二進天井、上……[詳細]

310、何嶺關抗捐斗爭舊址

何嶺關抗捐斗爭舊址位于莆田市仙游縣鐘山鎮東溪村何嶺關。1929年10月,中共福建省委發出了“目前黨的任務是發動與擴大群眾斗爭,在斗爭中加緊宣傳及組織武裝,反對苛捐雜稅是目前發動斗爭的中心口號”的指示。根據省委的這一指示,中共仙游臨時縣委決定襲擊何嶺關稅館,促進抗捐斗爭。何嶺關地處仙游東北面,是興太山區與東鄉平原(現榜頭一帶)的關隘口,當時是永泰通往仙游的交通咽喉,山區群眾進城必經之地。國民黨仙游當局在何嶺關設置稅館,山區群眾被迫交納捐稅,過往群眾被0-的叫苦連天。為了打擊稅棍的囂張氣焰,保護群眾的利益,1930年1月底,中共仙游臨時縣委組織了10多人,由蔡園、戴夢懷、溫紹良等帶隊,在鐘山麥斜村謝景容等群眾配合下,一舉搗毀了何嶺關稅館,將民憤極大的稅館頭目張盟當場擊斃,對國民黨仙游縣長戴啟熊勾……[詳細]

大源鄉革命委員會暨紅13師指揮部舊址戴氏官廳位于泰寧縣大源行政村下大源自然村。戴氏官廳是戴氏村民建造的在古驛道上專門接待過往賓客的一所民居。1931年6月紅軍第一次解放泰寧時,大源村就成立了紅色政權——鄉革命委員會,機構設在戴氏官廳,主席嚴廣茲,財政委員林維錄,糧食委員戴崇杰,同時還建立了農會、貧農團、赤衛隊、共青團、兒童團等群眾組織和地方武裝,游擊隊長嚴良壽。在紅軍工作團的幫助下,大源鄉革命委員會積極開展打土豪、分田地、廢契約、籌款籌糧等活動。1933年10月,大源成立鄉蘇維埃政府。當年大源這個只有幾百人的小山村就有數十位青年踴躍報名參加紅軍隊伍。1934年3月,紅5軍團在此成立了13師師部,師長陳伯鈞。紅13師38團駐扎在大源村,戰地指揮部設在戴氏官廳。紅13師38團是新橋反擊戰的先頭部……[詳細]

312、中共漳浦縣委成立舊址

中共漳浦縣委成立舊址位于漳浦縣馬坪鎮后康村庵仔自然村馬坪中心校。大革命失敗后,漳浦一批共產黨人李聯星、陳元宰等在馬坪鎮后康村的馬坪育才學校以教學為掩護,宣傳革命道理,整頓農會組織,發展農民入黨,成立黨支部。1928年1月10日,在共產黨人領導下,馬坪農會向國民黨軍第11軍實行武裝--抗捐,揭開福建農民武裝反抗國民黨新軍閥斗爭帷幕。--農民遭到--,死傷數人。慘案發生后,中共福建臨時省委致函漳浦黨組織。接到省委指示信后,大坑、丹井、馬坪、官潯相繼成立了黨支部。在這個基礎上,于1928年春,在中共福建臨時省委派人指導下,在馬坪中心校成立中共漳浦臨時縣委。3月,正式成立中共漳浦縣委,領導漳浦各地農會武裝實行武裝反抗,驅逐第11軍撤出閩南。中共漳浦縣委成立舊址馬坪中心校于2004年6月被漳浦縣人民政……[詳細]

313、中共莆田澳柄支部舊址

中共莆田澳柄支部舊址位于莆田市涵江區白沙鎮澳柄村湖井自然村。1926年6月,陳天章、吳夢澤受黨組織派遣,利用周末時間回到農村開展活動,發展組織,在澳柄村發展了陳蒲川、陳游、陳燕、王祥、陳順德等參加中共組織,同年10月,在澳柄村興隆法壇成立中共莆田澳柄支部,是莆田早期四個農村黨支部之一,由陳蒲川任書記,陳游任組織委員,陳燕任宣傳委員。支部成立后,積極發動群眾,成立農會組織。各村廣大農民在黨支部和鄉農會的組織和領導下,政治覺悟有很大提高,為后來建立澳柄革命根據地打下了堅實的基礎。中共莆田澳柄支部舊址為興隆法壇,始建于南宋紹興二十九年(1159年),奉祀張公圣君,坐北朝南,單層土木結構,占地面積68平方米,內有書寫革命標語的石柱。中共莆田澳柄支部舊址被列入澳柄宮革命舊址的一部分,于1981年10月……[詳細]

314、廈門烈士陵園

廈門烈士陵園座落于廈門市中心風景秀麗的植物園山腳下,始建于1954年,總占地面積約二萬零三百平方米,建有烈士紀念碑和烈士陵墓,烈士紀念碑碑高24米,由陳毅元帥題詞“先烈雄風永鎮海疆”,烈士陵墓內安葬1054位烈士遺骸,其中有解放廈門戰役犧牲的七百多位解放軍指戰員、九名支前船工,還有解放廈門前夕被敵人殺害的劉惜芬烈士等地下黨員和社會主義建設時期犧牲的烈士。此后先后建立安業民烈士墓、廈門革命烈士事跡陳列館、葉飛將軍紀念園、廈門革命烈士事跡浮雕長廊《光輝永駐》、紀念解放廈門戰役勝利大型群雕《永志銘心》。每逢清明節和重大紀念日,我市各界干部群眾、青少年、部隊官兵等在烈士陵園舉辦各種紀念活動,緬懷革命先烈,弘揚愛國主義精神。廈門烈士陵園已成為我市未成年人接受教育、陶冶情操、砥礪品質、修身明志的重要場所……[詳細]

315、紅軍東方軍被服廠舊址

紅軍東方軍被服廠舊址位于明溪縣雪峰鎮西大路163號。1933年7月,按照中共臨時中央的戰略部署,彭德懷、滕代遠率領以紅3軍團為基干的紅軍東方軍進入寧清歸蘇區作戰。在圍攻寧化縣泉上土堡的同時,于9日克復明溪縣,解放了明溪、清流全縣和寧化東北大片土地。明溪縣的-民團頭子葉大增、嚴明漢等連夜逃往鄰縣。紅軍東方軍進入明溪后,在縣城內設政治部和司令部,在西門蔡家設被服廠,在西門李家大厝設兵站,并在儒學街李家大厝、東門城內楊家大厝、西門外蔡家大厝設紅軍臨時醫院,收治了傷病員300余人。紅軍東方軍被服廠舊址原為雪峰鎮蔡家祖房,清代建筑,坐南朝北,平面呈長方形。中軸線上由北向南依次為院墻、院坪、下廳、天井、上廳等組成。房屋通面闊16.3米,通進深19.65米。占地面積約493平方米。主體建筑上廳面闊五間,進……[詳細]

316、紅軍東方軍司令部遺址

紅軍東方軍司令部遺址西郊橫庵位于沙縣鳳崗街道西郊村,距村部東面約500米。1934年1月10日,彭德懷在富口荷山司令部下達進攻沙縣城的命令。11日,紅4師由夏茂出發,取道水頭、羅溪、焦坑嶺,進入縣城東北之下杰、樺溪地區待命;紅5師由富口出發,經雞馬寨,進入縣城北之畔溪附近擇地集結,并準備攻城器材,待命攻擊;紅6師主力集結于富口待命,并以通往沙縣道路沿途的雞馬寨、十五里亭、上半溪等地分駐一連,以維持與沙縣間聯絡;軍團司令部隨紅5師行進。為了便于指揮,軍團司令部于11日移至距離沙縣縣城約2公里的西郊橫庵,做好攻取沙縣城的準備工作。紅軍東方軍司令部遺址西郊橫庵始建于清代,由前空坪、主殿、兩側護厝等建筑組成,1958年被拆除。現存建筑于1982年由群眾集資在原地重建,1986年擴建,建筑坐西朝東,占……[詳細]

中共泉州中心縣委擴大干部會議舊址十九間鄭厝位于晉江市安海鎮興勝社區枋皮巷7號。1945年4月,中共泉州中心縣委擴大干部會議在安海鎮十九間鄭厝召開,會議討論國內外形勢,傳達中共福建省委發出的《關于抗日游擊戰爭第二次指示》精神,整頓組織,部署任務,同時成立中共晉江縣工委。會議播下的革命火種,大大推動了泉州地區革命形勢的發展。十九間鄭厝是菲律賓華僑鄭拱照于1917年所建,是一座兩層樓的羅馬式紅磚洋樓,當時,洋樓里的建筑材料、燈具乃至大部分的家具都是從菲律賓運回的,所以安海人都稱它為“番仔樓”。據說,這是晉南二縣第一座華僑建筑的洋樓,如今只剩一樓一層。十九間鄭厝自抗日戰爭以來就成為我地下黨活動的重要地點,僅這個革命家庭就為我黨孕育出10名優秀的地下黨員,為革命作出了犧牲和貢獻,2007年6月,安海十……[詳細]

318、溪口戰斗舊址

溪口戰斗舊址位于莆田市仙游縣大濟鎮溪口村下肖點。1949年4月,仙德游擊司令部成立后,在中共仙德工委直接領導下,發動群眾,擴大武裝,紛紛開展反“三征”(征丁、征糧、征稅)斗爭,打擊了國民黨地方政權,使國民黨地方當局極為不安,國民黨仙游縣長宋慶烈立即召開緊急會議,命縣便衣隊派出暗探,深入全縣各區、鄉,偵察游擊隊的行蹤。4月16日,縣便衣隊派遣的兩名暗探剛進入西區溪口村,便被當地群眾發現,并報告游擊隊。游擊隊將之逮捕-決。宋慶烈獲悉情況后,當晚即派縣自衛隊200多人摸黑進駐溪口街圍捕游擊隊。游擊隊負責人毛票得到消息立即召集隊員和民兵悄悄轉移到溪口對面的小山坡上,趁敵不備,集中火力,向縣自衛隊駐地猛烈射擊,自衛隊措手不及匆促應戰,雙方持續戰斗了近2個小時。毛票判斷游擊隊難以取勝,便指揮隊伍撤離溪口……[詳細]

319、開福寺聯絡站舊址

開福寺聯絡站舊址位于莆田市涵江區莊邊鎮岐山村頂隔自然村。開福寺處于莆田、仙游、永泰交界處,來往方便,有利于閩中游擊隊開展活動,1931年至解放前夕,成為閩中紅軍游擊隊秘密--場所和重要聯絡站。1931年,陳建新等同志向當時寺內住持瓊章師父宣傳黨的政策,使其支持地下黨組織以此為據點開展革命工作,發動農民組建農會,開展抗捐、抗稅、抗租等斗爭。解放前夕,黃國璋、易德及該村的胡文灼、林練、胡茂堂等人在寺內為游擊隊準備散發的傳單、張貼的革命標語。開福寺始建于唐初,原名九座寺,占地10多畝,僧徒近千人,到南宋寶佑二年(公元1254年)再次修建,至元代毀滅于兵火,成為廢墟,直到明成祖乙末年間在原址上重建,建筑面積720平方米。現存有石牌、馬槽、古鐘、牌匾等文物。開福寺聯絡站舊址于1997年12月被莆田縣人……[詳細]

320、紅軍總醫院羅源3所分院舊址

紅軍總醫院羅源3所分院舊址位于羅源縣松山鎮的巽嶼、北山和外洋村。1934年,紅軍北上抗日先遣隊取道連羅和攻克羅源城期間,在羅源縣松山鎮的巽嶼、北山和外洋村分別設立紅軍總醫院3所分院,安置治療約200名紅軍傷病員,閩東獨立團(原-為13獨立團)參謀長楊采衡也在這里養傷。巽嶼分院設在巽嶼村島內,安置治療70多名紅軍傷病員。這里原-是四面環海的孤島,是進出羅源灣的天然門戶。北山分院設在北山林尊王宮,安置治療70多名紅軍傷病員。近年重新改建。外洋分院設于外洋村南的瑞云寺,安置治療60多名紅軍傷病員。在當地黨組織和廣大群眾配合支持下,這些紅軍傷病員得到及時救治,全部恢復健康,重新走上革命征程。巽嶼分院原-設在巽嶼村內一座民房,已拆除。北山分院原-在北山村林尊王宮,舊房拆除改建過,現保存狀況良好。外洋醫……[詳細]